Расширенный поиск по коллекциям

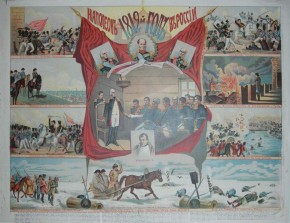

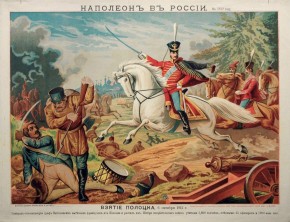

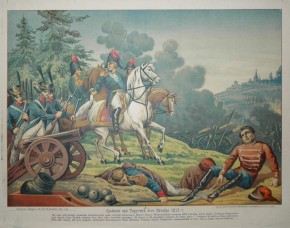

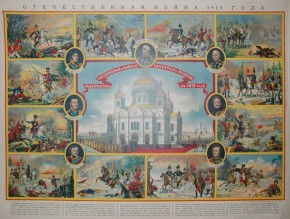

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея

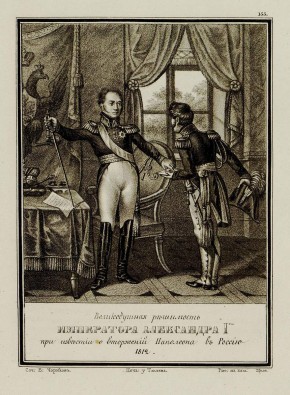

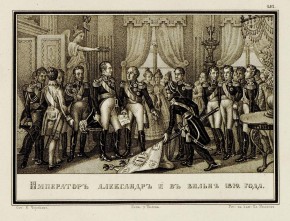

Виртуальная выставка подготовлена к 210-летию Бородинского сражения и Отечественной войны 1812 года, которые отмечаются в 2022 году. Большинство произведений демонстрировались на выставке «1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея» в Строгановском дворце в 2012 году. Материалы этого каталога были положены в основу подготовки данной виртуальной выставки.

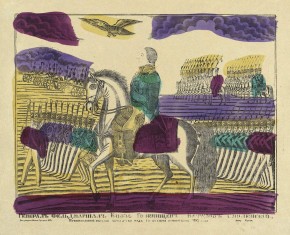

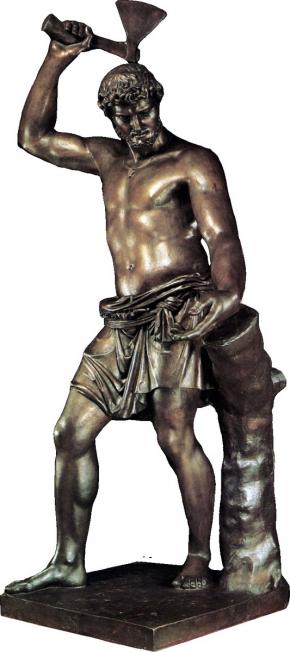

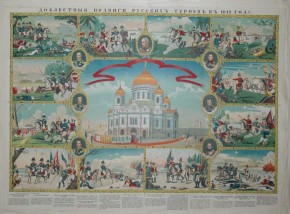

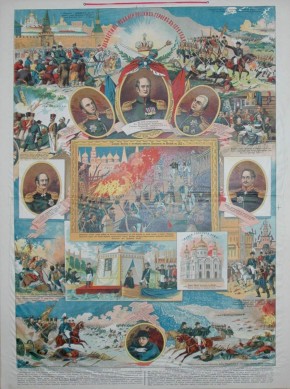

Виртуальная выставка включает живописные портреты О.А.Кипренского, Ж.-Л.Монье, П.Е.Заболотского, исторические картины П.И.Бабаева, А.Д.Кившенко, И.В.Лучанинова, М.Т.Тихонова, литографии Ф.Ж.Дюпрессуара, В.Ульриха, К.Кольмана, изображающие важнейшие сражения, скульптуры В.И.Демут-Малиновского и Б.И.Орловского, миниатюры, запечатлевшие генералов и офицеров – участников Отечественной войны, знаменитую графическая серию портретов героев антинаполеоновской кампании О.А.Кипренского.

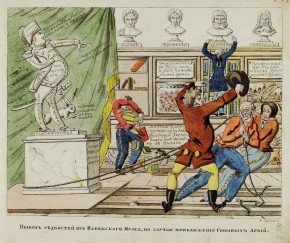

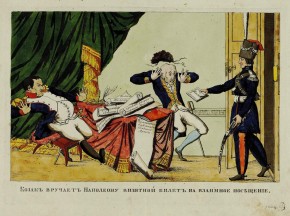

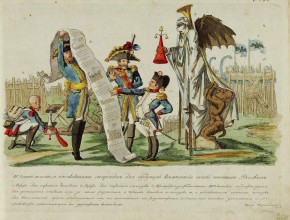

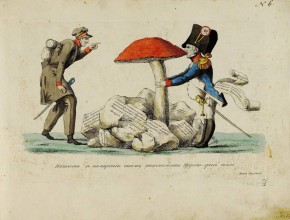

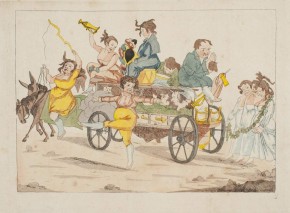

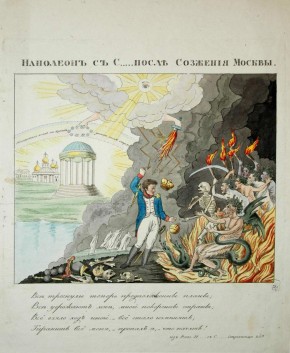

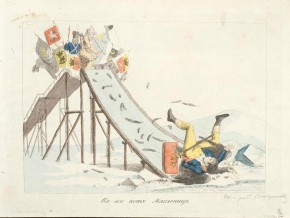

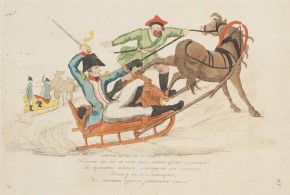

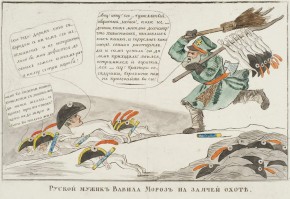

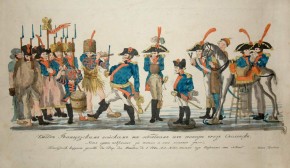

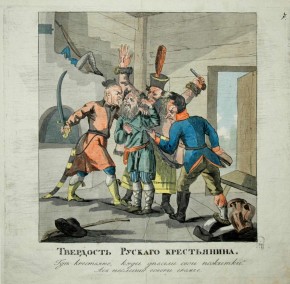

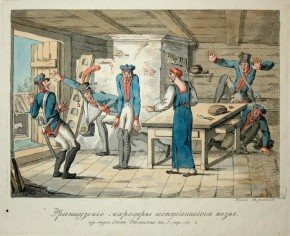

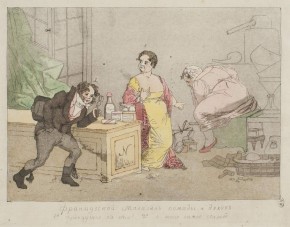

Особого расцвета в эпоху войны 1812 года достиг жанр карикатуры, представленный работами А.Г.Венецианова и И.И.Теребенева.

В Русском музее хранятся также восковые оригиналы к знаменитым барельефам Федора Толстого на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813-1814 годов, медали, отчеканенные по этим барельефам и гравюры, созданные Н.И.Уткиным в 1818 году. Федор Толстой также является автором ряда композиций в редкой технике силуэта.

Тема общенародной борьбы и победы над Наполеоном пронизывала все виды и жанры изобразительного искусства во время войны 1812 года и в течение многих лет после ее завершения и также нашла отражение в произведениях декоративно-прикладного искусства – мебели, изделиях из стекла и фарфора.

Стопа с портретом М. И. Голенищева-Кутузова

- Памятные бокалы с портретами участников Отечественной войны 1812 года

- Середина 1810-х

- Бесцветный хрусталь с накладным медальоном из молочного стекла, роспись, золочение. В. — 9; дм — 8

- Государственный Русский музей

- СТ-478

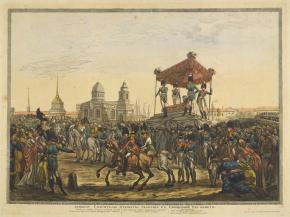

Почти сразу же после изгнания наполеоновских войск за пределы России Императорский стеклянный завод выпустил серию памятных хрустальных бокалов с портретами императорской четы и участников войны 1812–1814 годов. Многие из бокалов были декорированы портретами, выполненными по различным гравюрам. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 116.

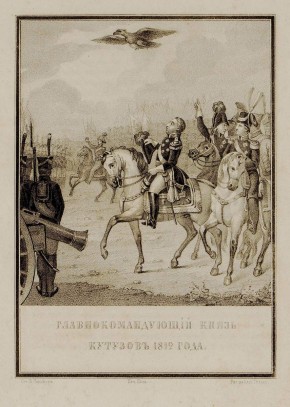

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) — прославленный русский полководец, первый полный кавалер ордена Св. Георгия. В июле 1812 года — начальник Петербургского, а затем Московского ополчения. Под давлением дворянства, недовольного отступлением, назначен главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчениями, пожалован титулом светлейшего князя Смоленского (29 июля 1812). За Бородинское сражение произведен в генерал-фельдмаршалы, а за изгнание наполеоновских войск за пределы России награжден орденом Св. Георгия 1-й степени. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 25.

Табакерка

- 1810-е

- Серебро, чеканка, гравировка, золочение. 2,3 х 9,7 х 7

- Государственный Русский музей

- Сер-1098

Победа в Отечественной войне 1812 года позволила Александру I возглавить антифранцузскую коалицию европейских держав. В марте 1814 император, которого парижане особенно торжественно встречали, считая с полным основанием освободителем Европы, вступил в Париж во главе союзных армий. На крышке в золоченой рамке из пальметт — бюст Александра I в образе римского триумфатора. В композиции использован типичный для стиля ампир декор: орлы, знамена, военные атрибуты.

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 100.

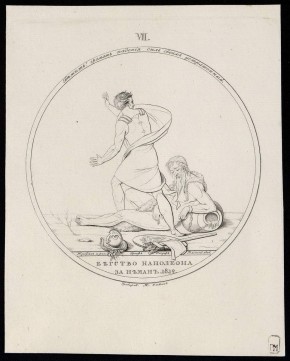

"Бегство Наполеона за Неман 1812 г."

- По рисунку Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,9х15,9. Л.:23,6х18,9

- Государственный Русский музей

- Гр.-7281

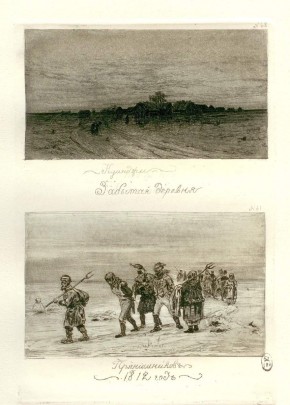

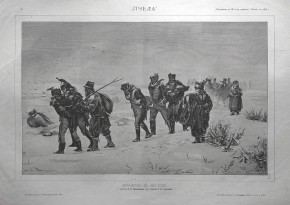

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Увенчанный осокою баснословный старец, опершийся на урну, из которой льется вода, представляет реку Неман. Оковы его показывают, что она в сие время покрыта была льдом. Наполеон, едва обернутый в легкое развеваемое ветром одеяние, переступает через нее. Позади его на берегу реки видны шлем, щит и меч его, в знак совершенной потери всего, что с ним в пределы Российские вступило. Он с ужасом озирается вспять, и при первой надежде спасения своего, как бы от страшного сна пробужденный, едва случившемуся с собою может верить (Собрание изображений. С. 18). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

Над изображением надпись: Бежит! громом падения сил своих устрашенный.

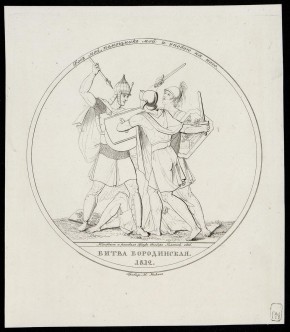

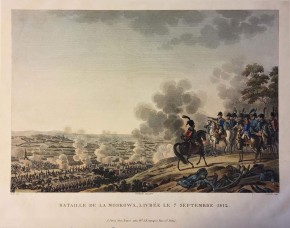

"Битва Бородинская 1812 г."

- По оригиналу Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,8х15,9. Л.:21,6х18,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-7276

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Русской в броне Славянина стоит твердо против нападающих на него трех врагов, из которых единого низверг к стопам своим, двух же других сильною мышцею и крепким щитом отразил и удержал на время. Три нападающих лица представляют втрое превосходящую неприятельскую силу, из коей падший воин показывает истребленную и сокрушенную часть (Собрание изображений. С. 6). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Над изображением надпись: Бог мой, Помощник мой и уповаю на него.

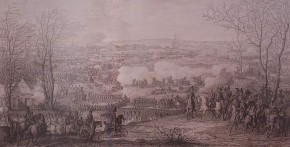

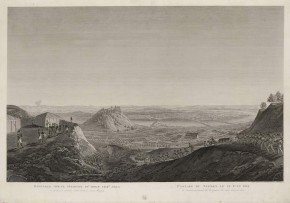

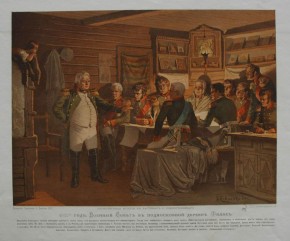

Бородинское сражение – крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года, одно из самых кровопролитных сражений XIX века. Она состоялась 26 августа – 27 августа (7-8 сентября по нов. ст.) в 125 км к западу от Москвы у села Бородино. В ожесточенной схватке сошлись русская армия под командованием генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта. В этой битве участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – пало свыше 38 тысяч русских воинов и 58 тысяч французских. «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству дал М.И. Кутузов. Император Наполеон Бонапарт позже вспоминал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми».

Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Сдав неприятелю Москву, М.И. Кутузов развернул «малую войну» силами регулярной армии и партизанских отрядов. К концу декабря 1812 года остатки армии Наполеона были изгнаны из России. В честь великой битвы русской армии при Бородино 8 сентября празднуется в России как День воинской славы (в соответствии с законом «О днях воинской славы России», принятым в 1995 г.).

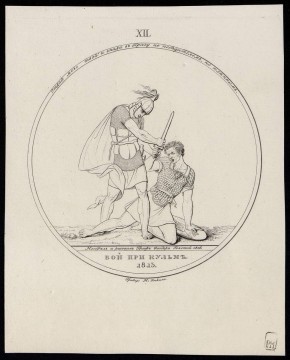

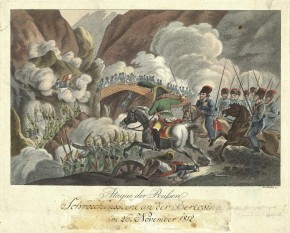

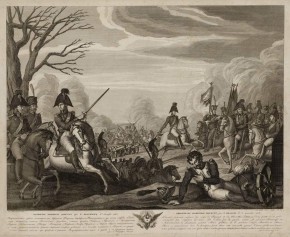

"Бой при Кульме. 1813 г."

- По рисунку Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,8х15,8. Л.:23,5х18,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-7283

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Российский воин с великим напряжением сил, каковое должен был иметь при одержании победы над столь превосходящим против себя неприятелем, вырывает меч у поверженного им врага, мечтавшего войти в Прагу с победоносными войсками, но посланного чрез нее пленным в Москву (Собрание изображений. С. 29). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 98.

Над изображением надпись: Отдай меч твой! и вниди в Прагу не победителем, но пленным.

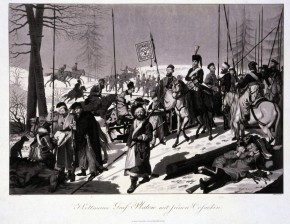

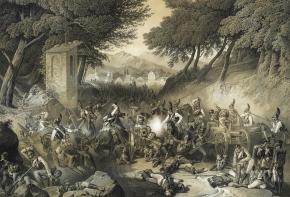

Сражение под Кульмом произошло 17-18 августа 1813 года. В нем участвовали войска союзной Богемской армии, при которой находились русский император и король Пруссии, и 37-тысячный французский корпус генерала Ж.-Д. Вандама.

После поражения при Дрездене русско-прусско-австрийская армия отступала на юг через Рудные горы. Отряд генерала А.И. Остермана-Толстого (ок. 18 тысяч человек) должен был не допустить французов к выходам из ущелий. Наполеон попытался окружить и окончательно разбить войска союзников. В сражении у небольшого богемского селения Кульм (чешское название Хлумец) русский отряд сдержал все атаки французов.

Несмотря на большое численное превосходство, французы не смогли прорвать выставленный заслон. После тяжелого ранения графа А.И. Остермана-Толстого командование принял генерал А.П. Ермолов, с успехом завершивший битву. В это время М.Б. Барклай де Толли атаковал ослабленный корпус Вандама. Французы были окружены и разбиты, прорваться удалось лишь кавалерии.

Сражение под Кульмом было переломным в кампании 1813 года. Потерпев полный разгром, французские войска потеряли всю артиллерию корпуса – 84 орудия и обоз, 5 тысяч человек убитыми, 12 тысяч пленными (был пленен казаками и генерал Вандам). Русские и прусские войска потеряли убитыми и ранеными около 10 тысяч человек.

После сражения под Кульмом французские войска начали отходить к Лейпцигу, где в так называемой «Битве народов» Наполеон потерпел сокрушительное поражение.

Кульмская победа осенила славой знамена русской Гвардии. Все русские воины, от генерала до рядового, были удостоены прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III специально учрежденной награды. Кульмские кресты вручались в торжественной обстановке в 1816 году в Петербурге, где состоялся военный парад. В Австрии был сооружен монумент в честь победы союзников и отчеканена памятная медаль с надписью «Мужеству Российской Гвардии при Кульме».

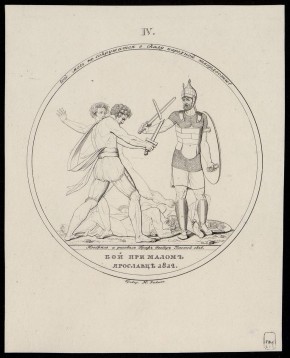

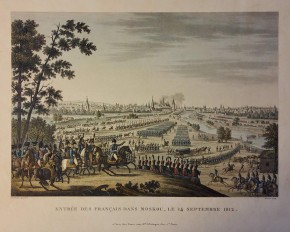

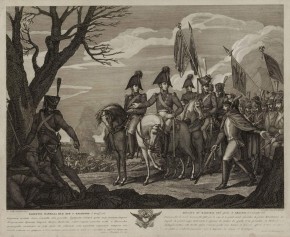

"Бой при Малом Ярославце 1812 г."

- По оригиналу Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:16х15,9. Л.:23,4х18,7

- Государственный Русский музей

- Гр.-7278

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Превосходная неприятельская сила представляется в трех лицах или частях, из коих одна, пораженная пала к стопам победоносного Российского воина, стоящего твердо с мечом и со щитом в руках; другая, терзаемая настоящим и будущим страхом, обращается с ужасом в бегство; третья, напрягшая всю силу руки своей для нанесения удара, но по сокрушении меча своего об меч Российский, с потупленною главою опрокидывается вспять: тако ярящаяся волна, ударяясь о каменную скалу, отступает от ней в мелкие брызги рассыпанная.

Над изображением надпись: Чей меч не сокрушится о скалу народной твердости.

Сражение под Малоярославцем (24 октября 1812 года)

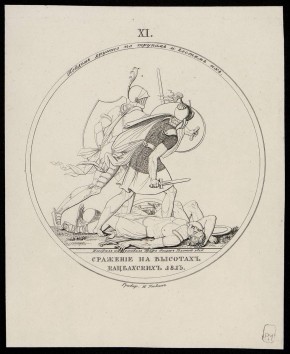

"Сражение на высотах Кацбахских. 1813 г."

- По рисунку Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,9х15,8. Л.:22,6х18,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-7282

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Два ополченные воина, Россиянин и Пруссак, первый в одежде Славянина, второй в броне древнего Германского рыцарства, поправ неприятелей, текут по трупам их дружно к новым подвигам и победам.

Над изображением надпись: Пойдем дружно по трупам и костям их.

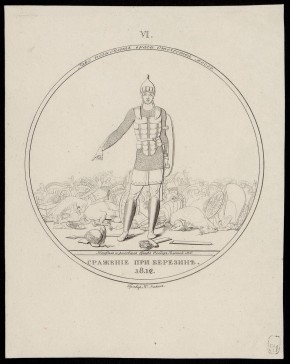

"Сражение при Березине, 1812 г."

- По оригиналу Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,9х15,9. Л.:23,4х18,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-7280

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Русский воин, смотря на повсеместную окрест себя погибель и разрушение, уже не столько с воспламененным от гнева, сколько с сокрушенным от жалости сердцем восклицает: тако погибают враги Отечества моего!

Над изображением надпись: Тако погибают враги отечества моего!

Сражение на Березине (26-29 ноября 1812)

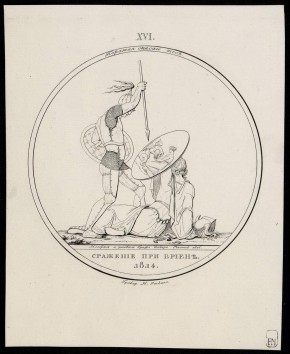

"Сражение при Бриене. 1814 г."

- По рисунку Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:16,1х16. Л.:23,6х18,9

- Государственный Русский музей

- Гр.-7284

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Поверженный к ногам Русского воина неприятель закрывает себя щитом от наносимых ему ударов. На щите его в виде женщины изображен город Бриена или самая Франция, воспитывающая Дракона. Победоносный воин прободает копием своим сего угнездившегося в ней змия, да разрушением силы и власти его освободит от него Францию.

Над изображением надпись: Поражая спасаю тебя.

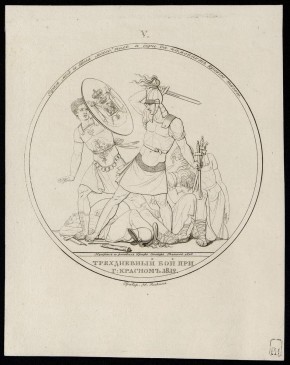

"Трехдневный бой г. Красном 1812 г."

- По оригиналу Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,9х15,9. Л.:23,6х18,6

- Государственный Русский музей

- Гр.-7279

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Российский воин, в праведном гневе своем за нанесение толиких зол отечеству его, рассеивает, карает противные силы. В левой руке держит он исторгнутые им у неприятелей мечи. Правою рукою разит бегущего с ужасом и злобою врага, тщетно щитом своим от него заслоняющегося. Позади его видны падшие на колени пленники. У ног его лежат трупы; шлемы и жезл предводительствовавшего неприятельскими войсками Маршала Даву.

Над изображением надпись: Враг мой и Бога моего! поля и горы да намокнут кровию твоею

Сражение под Красным (3-6 ноября 1812)

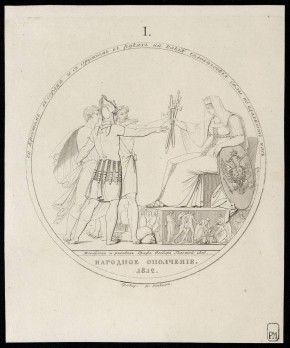

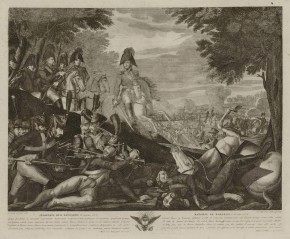

I. "Народное ополчение 1812 г."

- По рисунку Ф. Толстого

- 1816

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,9х15,9. Л.:22,3х18,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-7275

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Россия облеченная в одежду жены Россиянки, возбужденная гласом царя своего, сидит на возвышенном месте. В очах её блистает любовь к отечеству. Взор её помрачен печалью, но спокоен надеждою на Бога и на мужество сынов своих. Одною рукою опершись на щит, изображающий Государственный герб, другою раздает она мечи народу. Три, единодушием соединенные сословия, в лице дворянина, купца и поселянина, спешат принять оружие из рук её, с тем усердным, нетерпением, какое поревает их лететь на службу и спасение отечества. Поверженные у подножия России сосуды, злато и прочие драгоценности, напоминая о временах Минина и Пожарского, являют что и ныне дух Россиян, в пожертвованиях для обороны отечества имуществом и жизнию, не уступает духу предков своих.

Над изображением надпись: С крестом в сердце, и с оружием в руках, ни какие человеческие силы не одолеют нас.

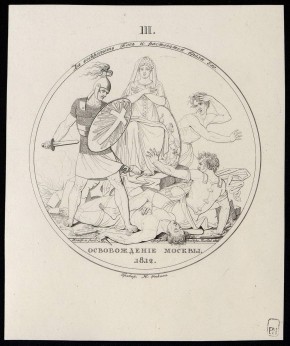

III. "Освобождение Москвы 1812 г."

- По оригиналу Ф. Толстого

- 1816

- Гравюра резцом. И.:15,8х15,7. Л.:22,7х18,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-7277

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. Сначала Ф.Толстой делал рисунки, а потом ваял каждый рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Эта работа растянулась на 14 лет.

В 1818 году, еще до окончания работы, Российская Академия наук выпустила альбом из двадцати контурных гравюр «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814», выполненных знаменитым русским гравером Николаем Уткиным по рисункам Толстого.

В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже.

Изображение медали: Москва в виде измученной и утомленной страданиями жены сидит, сложа крестообразно руки, на развалинах еще дымящихся зданий. Русский воин, вооруженный щитом веры, поражает мучителя ее, держащего в руках орудия злодейства: кинжал и пламенник. Лютый враг, полунагой, изъявляющий то жалкое состояние, в каком при изгнании из Москвы находились Французы, падает к стопам ее. При сем виде освобожденная Москва возводит к небесам окропленные слезами благодарные взоры, лицо ее сквозь печать просиевает радостью видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу (Собрание изображений. С. 8). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

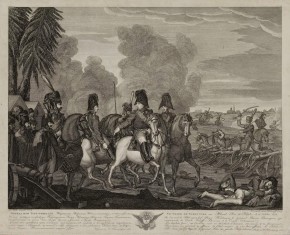

Битва Бородинская, 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1816

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-524

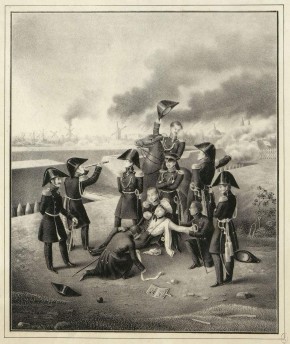

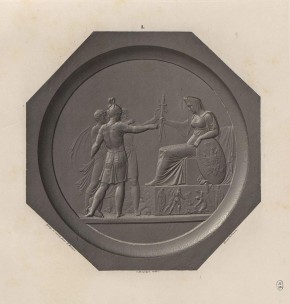

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

В 1818 году Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Изображение медали: Русской в броне Славянина стоит твердо против нападающих на него трех врагов, из которых единого низверг к стопам своим, двух же других сильною мышцею и крепким щитом отразил и удержал на время. Три нападающих лица представляют втрое превосходящую неприятельскую силу, из коей падший воин показывает истребленную и сокрушенную часть (Собрание изображений. С. 6). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Бородинское сражение – крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года, одно из самых кровопролитных сражений XIX века. Она состоялась 26 августа – 27 августа (7-8 сентября по нов. ст.) в 125 км к западу от Москвы у села Бородино. В ожесточенной схватке сошлись русская армия под командованием генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта. В этой битве участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – пало свыше 38 тысяч русских воинов и 58 тысяч французских. «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству дал М.И. Кутузов. Император Наполеон Бонапарт позже вспоминал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми».

Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Именно Бородино положило начало разгрому французской армии, неизбежность которого сам Бонапарт почувствовал, войдя в Москву, — оставленную жителями и подожженную, чтобы не досталась врагу. Сдав неприятелю Москву, М.И. Кутузов развернул «малую войну» силами регулярной армии и партизанских отрядов. К концу декабря 1812 года остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Забвение уроков Бородина неизбежно оборачивалось крахом любых экспансионистских деяний в отношении России.

В честь великой битвы русской армии при Бородино 8 сентября празднуется в России как День воинской славы (в соответствии с законом «О днях воинской славы России», принятым в 1995 г.).

Коробка

- Москва

- 1816

- Серебро, медь, чеканка, гравировка, гальванопластика, золочение, стекло. 2,1 х 7,8 х 7,3

- Государственный Русский музей

- Сер-1079

На крышке методом гальванопластики воспроизведен медальон О. И. Суттора c изображением трех союзных монархов с надписью «Саюсъ и побѣды 1815». «Священный союз» России, Пруссии, Австрии был создан по инициативе Александра I после падения Наполеона для поддержания установленного на Венском конгрессе (1815) международного порядка, незыблемости послевоенных границ в Европе и ведения непримиримой борьбы против революционных выступлений.

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 101.

Народное ополчение 1812 г. Барельеф

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1816

- Воск розовый. 0,12 х 0,15 (на свету); 0,26 х 0,26 х 0,03 (в раме)

- Государственный Русский музей

- СК-523

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского». Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Изображение медали: Россия облеченная в одежду жены Россиянки, возбужденная гласом царя своего, сидит на возвышенном месте. В очах её блистает любовь к отечеству. Взор её помрачен печалью, но спокоен надеждою на Бога и на мужество сынов своих. Одною рукою опершись на щит, изображающий Государственный герб, другою раздает она мечи народу. Три, единодушием соединенные сословия, в лице дворянина, купца и поселянина, спешат принять оружие из рук её, с тем усердным, нетерпением, какое поревает их лететь на службу и спасение отечества. Поверженные у подножия России сосуды, злато и прочие драгоценности, напоминая о временах Минина и Пожарского, являют что и ныне дух Россиян, в пожертвованиях для обороны отечества имуществом и жизнию, не уступает духу предков своих.

Народное ополчение. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1816

- Гипс. 19,5 х 19,5

- Государственный Русский музей

- СК-1746

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Россия облеченная в одежду жены Россиянки, возбужденная гласом царя своего, сидит на возвышенном месте. В очах её блистает любовь к отечеству. Взор её помрачен печалью, но спокоен надеждою на Бога и на мужество сынов своих. Одною рукою опершись на щит, изображающий Государственный герб, другою раздает она мечи народу. Три, единодушием соединенные сословия, в лице дворянина, купца и поселянина, спешат принять оружие из рук её, с тем усердным, нетерпением, какое поревает их лететь на службу и спасение отечества. Поверженные у подножия России сосуды, злато и прочие драгоценности, напоминая о временах Минина и Пожарского, являют что и ныне дух Россиян, в пожертвованиях для обороны отечества имуществом и жизнию, не уступает духу предков своих.

О серии медальонов

Федор Толстой обратился к этой теме по собственной инициативе. Он писал впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла (СК-995) — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Битва Бородинская. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1817

- Гипс. 19,5 х 19,5

- Государственный Русский музей

- СК-1745

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Русской в броне Славянина стоит твердо против нападающих на него трех врагов, из которых единого низверг к стопам своим, двух же других сильною мышцею и крепким щитом отразил и удержал на время. Три нападающих лица представляют втрое превосходящую неприятельскую силу, из коей падший воин показывает истребленную и сокрушенную часть (Собрание изображений. С. 6). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Бородинское сражение – крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года, одно из самых кровопролитных сражений XIX века. Она состоялась 26 августа – 27 августа (7-8 сентября по нов. ст.) в 125 км к западу от Москвы у села Бородино. В ожесточенной схватке сошлись русская армия под командованием генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта. В этой битве участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – пало свыше 38 тысяч русских воинов и 58 тысяч французских. «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – такую высокую оценку русскому воинству дал М.И. Кутузов. Император Наполеон Бонапарт позже вспоминал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми».

Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Именно Бородино положило начало разгрому французской армии, неизбежность которого сам Бонапарт почувствовал, войдя в Москву, — оставленную жителями и подожженную, чтобы не досталась врагу. Сдав неприятелю Москву, М.И. Кутузов развернул «малую войну» силами регулярной армии и партизанских отрядов. К концу декабря 1812 года остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Забвение уроков Бородина неизбежно оборачивалось крахом любых экспансионистских деяний в отношении России.

В честь великой битвы русской армии при Бородино 8 сентября празднуется в России как День воинской славы (в соответствии с законом «О днях воинской славы России», принятым в 1995 г.).

О серии медальонов

Федор Толстой обратился к этой теме по собственной инициативе. Он писал впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла (СК-995) — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Чашка с блюдцем с портретом М. И. Голенищева-Кутузова

- Вторая половина 1810-х

- Фарфор, роспись надглазурная, золочение, цировка;. 7,4 х 8,4 х 6,5; дм блюдца — 13,4

- Государственный Русский музей

- Ф-2255/а,б

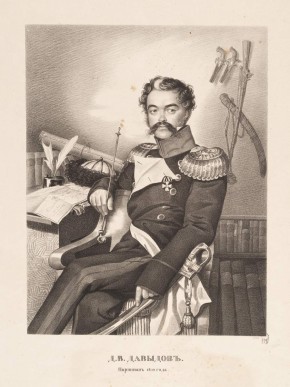

События Отечественной войны нашли свое отражение в художественных предметах из фарфора и стекла. Источником росписей служили гравюры с портретов генералов, исполненных Джорджем Доу, гравюры и литографии, воспроизводящие картины и акварели русских и иностранных художников на темы сражений русских войск с наполеоновской армией. Сервизы, вазы, чашки украшали миниатюрные портреты Михаила Кутузова, «защитника» Петербурга Петра Витгенштейна, героя Бородинского сражения Петра Багратиона, атамана донских казаков Матвея Платова, генералов Леонтия Бенигсена и Якова Кульнева, «партизана» Дениса Давыдова. В фарфоровых предметах художниками в декоративном оформлении обильно использовалась воинская атрибутика — доспехи, пики, сабли, пушки, ядра. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 17.

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) — прославленный русский полководец, первый полный кавалер ордена Св. Георгия.

В июле 1812 года — начальник Петербургского, а затем Московского ополчения. Под давлением дворянства, недовольного отступлением, назначен главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчениями, пожалован титулом светлейшего князя Смоленского (29 июля 1812). За Бородинское сражение произведен в генерал-фельдмаршалы, а за изгнание наполеоновских войск за пределы России награжден орденом Св. Георгия 1-й степени.

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 25.

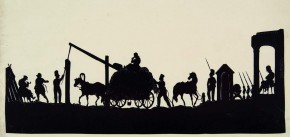

В атаку

- Вторая половина 1810-х — 1820-е

- Бумага черная на белой. И.: 4,3 х 20,6; л.: 34,6 х 22,3

- Государственный Русский музей

- Р-36351

Тема Отечественной войны 1812 года пронизывает все творчество Ф. П. Толстого, даже в изящных многофигурных композициях, исполненных в технике силуэта, посвященных боевым действиям и военным будням. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 90.

Военная застава

- Вторая половина 1810-х — 1820-е

- Бумага черная на белой. И.: 7,9 х 21,2; л.: 34,6 х 22,3

- Государственный Русский музей

- Р-36355

Тема Отечественной войны 1812 года пронизывает все творчество Ф. П. Толстого, даже в изящных многофигурных композициях, исполненных в технике силуэта, посвященных боевым действиям и военным будням. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 90.

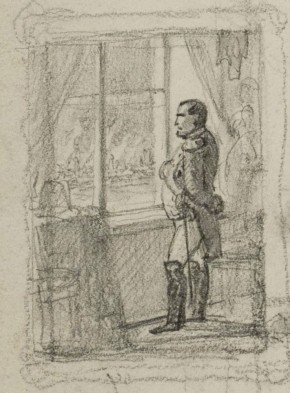

Наполеон, наблюдающий движение войск

- Вторая половина 1810-х — начало 1820-х

- Бумага черная на белой. И.: 6,2 х 26,9; л.: 22,3 х 34,9

- Государственный Русский музей

- Р-36354

Военные походы, битвы, биваки, портреты современных и средневековых героев — далеко не полный набор сюжетов, возникающих в вырезанных из бумаги картинках Толстого. Силуэты не являются рисунками в точном смысле. Но это — графические произведения, поскольку в них главное — бумага и контур, по которому вырезается изображение. К тому же у Ф. П. Толстого между силуэтами и контурными рисунками есть внутреннее родство. Эти разные виды творчества приводят художника к близкому результату. Свойственная им плоскостность придает изображениям таинственную недосказанность, контрастирующую с самыми конкретными и правдоподобными сюжетами.

Наполеон I, Наполеон Бонапарт (Napoleone Bonaparte) (1769, Аяччо, Корсика, — 1821, о. Св. Елены), французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики (1799—1804), император Франции (1804—14 и март — июнь 1815).

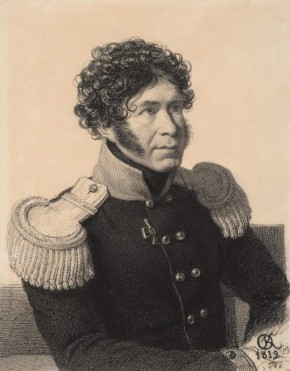

Портрет Александра Николаевича Муравьева

- Вторая половина 1810-х

- Холст, масло. 69 x 59

- Государственный Русский музей

- Ж-12088

Муравьев Александр Николаевич (1792–1863) — декабрист, генерал-лейтенант и сенатор. С 1816 — полковник гвардейского Генерального штаба. Один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. В 1819 вышел в отставку, в том же году отошел от движения декабристов, но сразу после восстания 1825 был арестован и осужден на шесть лет каторги, которая была заменена ссылкой в Якутске, затем в Верхоянске (при этом не был лишен чинов и званий). С 1828 — городничий. В 1832–1834 — гражданский губернатор в Тобольске. С 1837 по 1839 — гражданский губернатор в Архангельске. С 1855 — генерал-майор. 1855–1861 — гражданский губернатор в Нижнем Новгороде. С 1861 — генерал-лейтенант; в этом же году вышел в отставку.

Участник Отечественной войны 1812 (в том числе Бородинского сражения) и Заграничных походов 1813–1814.

Изображен в мундире полковника Генерального штаба с орденами Св. Анны 2-й степени (крест на шее; 1814), прусским «Pour le mèrite» (крест на шее), серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года», крестом ордена Св. Владимира 4-й степени (с бантом), австрийским орденом Леопольда 3-й степени (1814), баварским орденом Максимилиана-Иосифа (1814) и Кульмским крестом. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 73.

Французские солдаты приветствуют Наполеона

- Вторая половина 1810-х — 1820-е

- Бумага черная на белой. И.: 5,4 х 17; л.: 34,6 х 22,3

- Государственный Русский музей

- Р-36350

Тема Отечественной войны 1812 года пронизывает все творчество Ф. П. Толстого, даже в изящных многофигурных композициях, исполненных в технике силуэта, посвященных боевым действиям и военным будням. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 90.

Бой при Малом Ярославце

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1817-1819

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-698

Бой при Малом Ярославце. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1819

- Гипс. 19,5 х 19,5

- Государственный Русский музей

- СК-1749

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Превосходная неприятельская сила представляется в трех лицах или частях, из коих одна, пораженная пала к стопам победоносного Российского воина, стоящего твердо с мечом и со щитом в руках; другая, терзаемая настоящим и будущим страхом, обращается с ужасом в бегство; третья, напрягшая всю силу руки своей для нанесения удара, но по сокрушении меча своего об меч Российский, с потупленною главою опрокидывается вспять: тако ярящаяся волна, ударяясь о каменную скалу, отступает от ней в мелкие брызги рассыпанная.

Сражение под Малоярославцем (24 октября 1812 года)

О серии медальонов

Федор Толстой обратился к этой теме по собственной инициативе. Он писал впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла (СК-995) — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Освобождение Москвы, 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1817–1819

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-525

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

В 1818 году Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Изображение медали: Москва в виде измученной и утомленной страданиями жены сидит, сложа крестообразно руки, на развалинах еще дымящихся зданий. Русский воин, вооруженный щитом веры, поражает мучителя ее, держащего в руках орудия злодейства: кинжал и пламенник. Лютый враг, полунагой, изъявляющий то жалкое состояние, в каком при изгнании из Москвы находились Французы, падает к стопам ее. При сем виде освобожденная Москва возводит к небесам окропленные слезами благодарные взоры, лицо ее сквозь печать просиевает радостью видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу (Собрание изображений. С. 8).

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

Освобождение Москвы. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1819

- Гипс. 19,5 х 19,5

- Государственный Русский музей

- СК-1748

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Москва в виде измученной и утомленной страданиями жены сидит, сложа крестообразно руки, на развалинах еще дымящихся зданий. Русский воин, вооруженный щитом веры, поражает мучителя ее, держащего в руках орудия злодейства: кинжал и пламенник. Лютый враг, полунагой, изъявляющий то жалкое состояние, в каком при изгнании из Москвы находились Французы, падает к стопам ее. При сем виде освобожденная Москва возводит к небесам окропленные слезами благодарные взоры, лицо ее сквозь печать просиевает радостью видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу (Собрание изображений. С. 8). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

О серии медальонов

Федор Толстой обратился к этой теме по собственной инициативе. Он писал впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла (СК-995) — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Сражение при Березине. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1819

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-526

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

В 1818 году Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Изображение медали: Русский воин, смотря на повсеместную окрест себя погибель и разрушение, уже не столько с воспламененным от гнева, сколько с сокрушенным от жалости сердцем восклицает: тако погибают враги Отечества моего!

Сражение на Березине (26-29 ноября 1812)

Трехдневный бой при Красном. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1817-1819

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-695

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

В 1818 году Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Изображение медали: Российский воин, в праведном гневе своем за нанесение толиких зол отечеству его, рассеивает, карает противные силы. В левой руке держит он исторгнутые им у неприятелей мечи. Правою рукою разит бегущего с ужасом и злобою врага, тщетно щитом своим от него заслоняющегося. Позади его видны падшие на колени пленники. У ног его лежат трупы; шлемы и жезл предводительствовавшего неприятельскими войсками Маршала Даву.

Сражение под Красным (3-6 ноября 1812)

Трехдневный бой при Красном. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1819

- Гипс. 19,5 х 19,5

- Государственный Русский музей

- СК-1747

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Российский воин, в праведном гневе своем за нанесение толиких зол отечеству его, рассеивает, карает противные силы. В левой руке держит он исторгнутые им у неприятелей мечи. Правою рукою разит бегущего с ужасом и злобою врага, тщетно щитом своим от него заслоняющегося. Позади его видны падшие на колени пленники. У ног его лежат трупы; шлемы и жезл предводительствовавшего неприятельскими войсками Маршала Даву.

Сражение под Красным (3-6 ноября 1812)

О серии медальонов

Федор Толстой обратился к этой теме по собственной инициативе. Он писал впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла (СК-995) — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

Бегство Наполеона за Неман, 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов. Барельеф

- 1820

- Воск на грифельной доске. Дм – 16

- Государственный Русский музей

- СК-527

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов отразил в серии барельефов выдающийся русский медальер, художник, скульптор и рисовальщик граф Федор Толстой. По собственной инициативе, как писал он впоследствии: «Желая участвовать в славе соотечественников, желая разделить ее… я дерзнул… изобразить в медалях знаменитейшие события 1812, 1813, 1814 годов и передать потомкам… дела, удивившие вселенную, …пожелал сказать, что в наше время каждый думал… и каждый был счастлив, нося имя русского».

Серия начиналась портретом императора Александра I в виде Радомысла — древнеславянского бога, олицетворяющего храбрость, мудрость и отвагу; в девятнадцати медальонах были запечатлены важнейшие вехи борьбы с Наполеоном. Работа растянулась на долгие 14 лет.

Перед художником стояла трудная задача в небольших по размеру медальонах разместить группы воинов и символически передать в их образах накал борьбы и героизм сотен тысяч солдат, участвовавших в смертельных сражениях. Знаток классической скульптуры и мраморных барельефов Древней Греции и Рима, Толстой писал, что в своей работе он опирался на «античный греческий вкус, как лучший в изящных искусствах». Математически выверенные и законченные композиции рельефов, гармонично вписанные в круг, четкий рисунок, чистота силуэтов русских и французских воинов на гладком фоне, скупые, но экспрессивные жесты героев, филигранная пластика позволили художнику зримо и монументально отразить мощь русской армии, защитившей родину и освободившей Европу от владычества Наполеона Бонапарта.

В большинстве медальонов русский воин находится в центре, одетый в условное облачение славянина, состоящее из легкого доспеха или кольчуги, в длинном плаще и со шлемом на голове. В левой руке щит, в правой копье, сабля или палица. Русского воина Толстой, по академической традиции, изображает героем идеальных пропорций, высокого роста, энергичным и целенаправленным, в наступательном движении. Француз — повержен на землю, шлем потерян, волосы развеваются, оружие выпало из рук. Мастерство и художественные достоинства сделали серию медальонов широко известной. Григорий Голдовский, Юрий Епатко. «Недаром помнит вся Россия…» // 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 15.

В 1818 году Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). В предуведомлении к изданию говорилось: «…между тем, как Граф Толстой резную работу сих медалей продолжать будет, рисунки оных награвировать и с пристойными к оным надписями и описаниями напечатать». Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Изображение медали: Увенчанный осокою баснословный старец, опершийся на урну, из которой льется вода, представляет реку Неман. Оковы его показывают, что она в сие время покрыта была льдом. Наполеон, едва обернутый в легкое развеваемое ветром одеяние, переступает через нее. Позади его на берегу реки видны шлем, щит и меч его, в знак совершенной потери всего, что с ним в пределы Российские вступило. Он с ужасом озирается вспять, и при первой надежде спасения своего, как бы от страшного сна пробужденный, едва случившемуся с собою может верить (Собрание изображений. С. 18).

1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

Бегство Наполеона за Неман. 1812 год

- Медальоны на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813–1814 годов

- 1820

- Гипс. 19,5 х 19,5ммм

- Государственный Русский музей

- СК-1736

Героические события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов выдающийся русский медальер Федор Толстой отразил в серии восковых барельефов, которые затем были отлиты в гипсе, а позже были отчеканены в медалях.

Работа над барельефами растянулась на долгие 14 лет. В 1818 году, задолго до завершения работы, Российская Академия выпустила альбом «Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814» (СПб, 1818). Сопроводительные тексты написал Александр Семенович Шишков, во время войны 1812 года — государственный секретарь, автор важнейших приказов, рескриптов и обращений к населению. Эти описания приведены ниже. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 96.

Сначала Толстой делал рисунок, потом ваял рельеф из розового воска на черных сланцевых аспидных досках. Следом с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом фоне.

Изображение медали: Увенчанный осокою баснословный старец, опершийся на урну, из которой льется вода, представляет реку Неман. Оковы его показывают, что она в сие время покрыта была льдом. Наполеон, едва обернутый в легкое развеваемое ветром одеяние, переступает через нее. Позади его на берегу реки видны шлем, щит и меч его, в знак совершенной потери всего, что с ним в пределы Российские вступило. Он с ужасом озирается вспять, и при первой надежде спасения своего, как бы от страшного сна пробужденный, едва случившемуся с собою может верить (Собрание изображений. С. 18). 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. СПб, 2012. С. 97.

О серии медальонов