Расширенный поиск по коллекциям

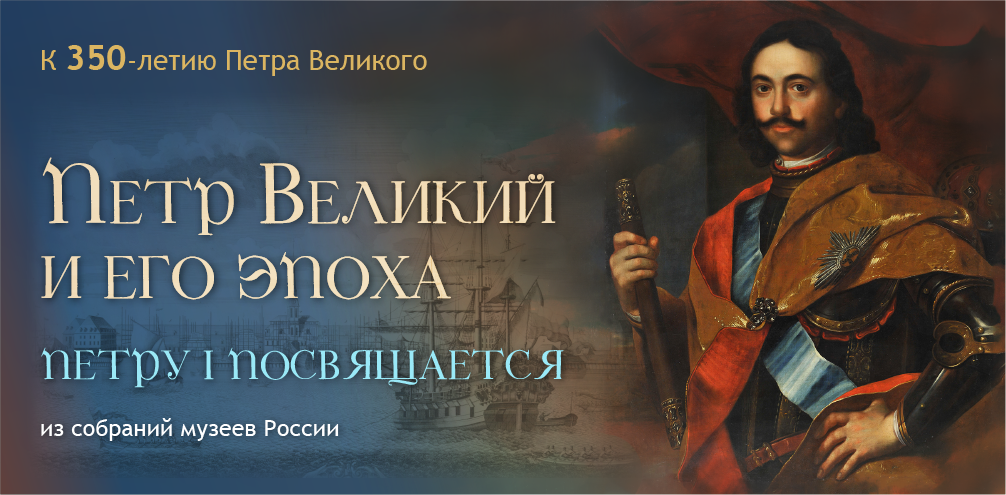

Петр Великий и его эпоха. Петру I посвящается

Виртуальная выставка посвящена 350-летию Петра Великого и объединяет произведения из коллекции Русского музея и ведущих музеев России - Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея, Третьяковской галереи, музеев-заповедников "Петергоф", "Царское Село", "Гатчина", "Павловск" и других музеев, в собрании которых хранятся самые значительные произведения, посвященные Петру I и его эпохе.

Основу виртуальной экспозиции составили произведения, которые демонстрировались в Русском музее на временных выставках «Петр Первый. Время и окружение» в 2016 году (произведения, созданные в XVIII веке, в том числе при жизни Петра) и выставке, завершившей свою работу в сентябре 2022 года в Михайловском замке «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре», где можно было увидеть творения мастеров более поздних эпох.

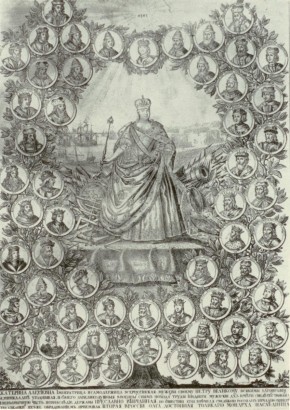

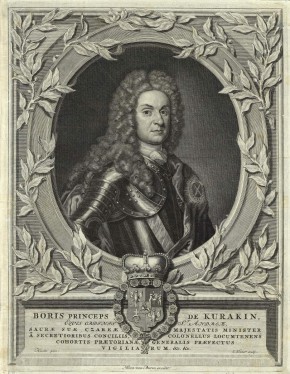

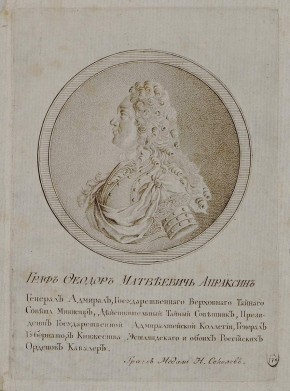

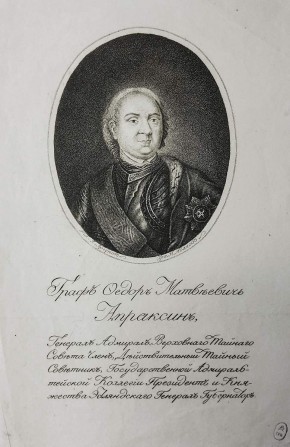

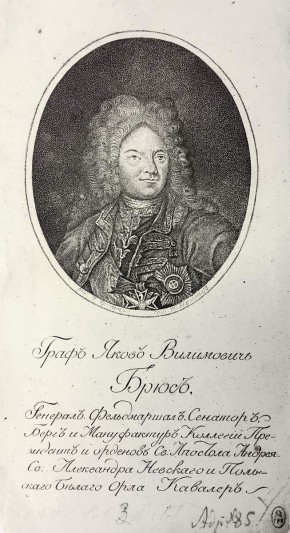

В виртуальной экспозиции выделены тематические разделы, в которых собраны портреты как самого императора и членов его семьи, так и современников и соратников Петра I. Среди наиболее известных авторов ‒ первые русские портретисты, прошедшие обучение в Европе, Иван Никитин и Андрей Матвеев, а также иностранные художники, работавшие в России по приглашению Петра ‒ Иоганн Таннауэр и Луи Каравак. Есть среди представленных и портреты русского царя, созданные во время поездок в Западную Европу, в том числе знаменитый портрет кисти Ж.-М.Натье, а также портреты на эмали основоположника миниатюрного портрета в России Григория Мусикийского, многочисленные портреты Петра, выполненные западноевропейскими и российскими граверами, начиная с конца XVII века. В разделе «Соратники и сподвижники» можно увидеть редкие прижизненные изображения Александра Меншикова, Бориса Шереметева, Якова Брюса, Петра Толстого, Корнелия Крюйса и многих других видных деятелей петровской эпохи. А среди современников — все известные на сегодняшний день портреты из знаменитой «Преображенской серии».

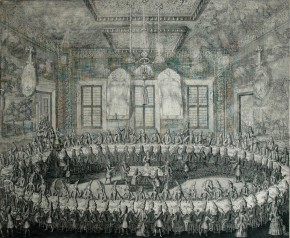

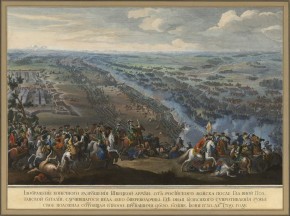

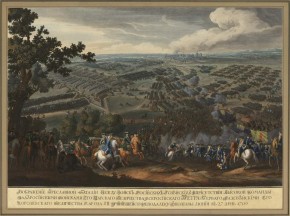

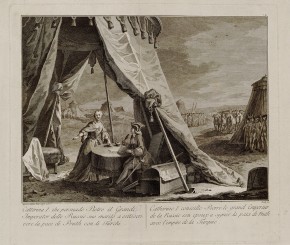

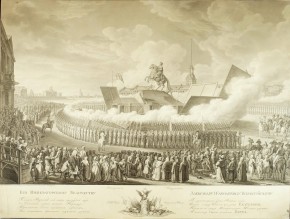

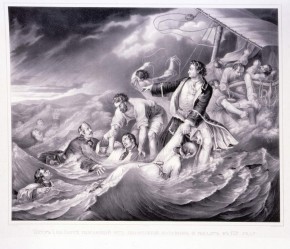

В разделе «События эпохи» собраны батальные картины и гравюры, посвященные Северной войне и важным событиям в жизни Петра I, в том числе гравюры Питера Пикарта, Адриана Шхонебека и Алексея Зубова, изображающие новую столицу Петербург и победы молодого русского флота. Среди произведений XIX — начала XX века, посвященных Петру Великому и его деяниям, можно увидеть как масштабные полотна Ивана Айвазовского, Алексея Венецианова, Александра Коцебу, Николая Ге, так и рисунки Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Александра Бенуа, своими выразительными образами Петра I вошедшие в историю отечественного искусства.

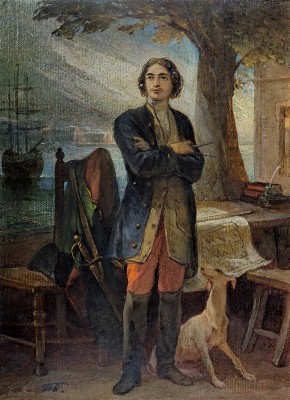

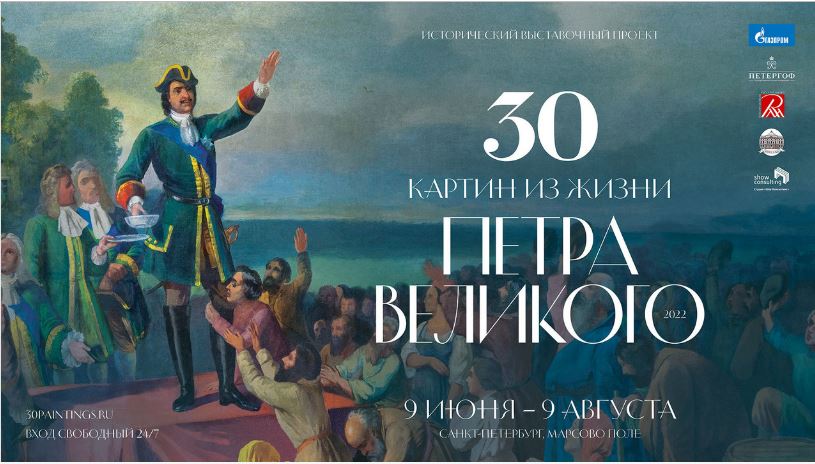

В виртуальную экспозицию вошли также четырнадцать картин Михаила Бочарова, Николая Каразина и Фердинанда Гелица на темы из жизни Петра I, которые были написаны по случаю празднования 200-летнего юбилея Императора Петра Великого» в 1872 году и которые участвовали летом 2022 года в проекте «30 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле в Петербурге. В рамках виртуальной выставки можно увидеть не только сами произведения, но и мультимедийные фильмы, подготовленные об этих картинах к данному проекту.

Образ первого русского императора дополняют мемориальные предметы из Летнего дворца и Домика Петра I, входящих в комплекс Русского музея, скульптурные произведения Б.К.Растрелли, Мари Анн Колло, Марка Антокольского, Леопольда Бернштама и других авторов, а также около 60 медалей, создание которых в России началось именно в петровское время.

В виртуальную экспозицию вошло более 450 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства конца XVII —первой половины XX века. Произведения сопровождают аннотации и краткие биографии художников, подготовленные сотрудниками научной части Русского музея и музеев-партнеров. Часть материалов выставки доступна не только на русском, но и на английском языке, что позволит лучше узнать и понять эпоху Петра Великого, решительно изменившего жизнь России, и жителям других стран.

Русский музей выражает искреннюю признательность всем музеям, принявшим участие в данном проекте: Государственному Эрмитажу, Государственному историческому музею, Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С.Пушкина, музеям-заповедникам «Петергоф», «Павловск», «Гатчина», «Царское Село» и другим музеям, предоставившим изображения из своих коллекций для подготовки виртуальной выставки.

Приглашаем к участию в виртуальной выставке все музеи, которые хранят произведения о Петре I и его эпохе!

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Государственный Исторический музей, Москва

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Государственный музей А.С.Пушкина, Москва

Государственный музей-заповедник "Петергоф"

Государственный музей-заповедник "Царское Село"

Государственный музей-заповедник "Гатчина"

Государственный музей-заповедник "Павловск"

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург)

Музей-усадьба "Кусково" (Москва)

Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск)

Нижегородский государственный художественный музей

Портрет царя Алексея Михайловича

- С гравюры К. Мейсенса (1646 – ?) для книги «Historia di Leopoldo caesare», изданной в Вене в 1670 году.

- Не позднее 1670 (?)

- Холст, масло. 126 х 95

- Государственный Русский музей

- Ж-3988

Алексей Михайлович (19 марта 1629 – 29 января 1676) – царь из династии Романовых, отец Петра I. Сын царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Вступил на престол 14 июля 1645, коронован 28 сентября 1645. В его царствование Земский собор принял «Уложение» 1649, были приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) уставы, произошло воссоединение Украины с Россией (1654), завершившееся Андрусовским перемирием с Польшей (1667). 16 января 1648 вступил в брак с Марией Ильиничной Милославской (1 апреля 1624 – 3 марта 1669), имел тринадцать детей. 22 января 1671 вступил во второй брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной (22 августа 1651 – 25 января 1694), от которого родилось трое детей: Петр (30 мая 1672; 28 января 1725), Наталья (22 августа 1673 – 18 июня 1716), Феодора (4 сентября 1674 – 28 ноября 1678). Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 122.

В книге «Historia di Leopoldo cesare» («История Леопольда цезаря», Вена, 1670) в числе иллюстраций имеется этот портрет, гравированный Корнелисом Мейсенсом (1646–?), отсюда его традиционная датировка. Между тем надпись на портрете – «царствовал и управлял» (по-латыни, в прошедшем времени) – позволяет предположить, что он исполнялся уже после смерти царя. Авторские правки и технологические особенности не противоречат датировке концом XVII века. Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 56.

Портрет царевича Петра Алексеевича

- 1670-е

- Дерево, масло, темпера. 20 х 17

- Государственный музей А.С.Пушкина, Москва

Относится к числу чрезвычайно редких изображений царевича Петра Алексеевича, исполненных «живописной манерой». Датировка уточнена в процессе изучения. Существовала гипотеза, что этот образ Петра – часть двойного портрета Петра и Иоанна (Государственный музей А. С. Пушкина 2004).

Юлия Долохова/ Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 28

Портрет царя Иоанна V Алексеевича

- Последняя четверть ХVII века.

- Холст, масло. 127 х 100,5

- Государственный Русский музей

- Ж-3989

Иоанн (Иван) V Алексеевич (1666–1696) – сын царя Алексея Михайловича Тишайшего и царицы Марии Ильиничны, урожденной Милославской. С раннего детства был болезненным и "слабоумным". После смерти старшего брата, царя Федора Алексеевича, вместе со своим младшим братом Петром I – царь-соправитель при регентше царевне Софье Алексеевне. После падения регентши Петр I формально сохранил двоевластие, хотя сам Иван не принимал никакого участия в государственных делах, ограничиваясь выполнением церемониальных обязанностей. 19 января 1684 вступил в брак с Прасковьей Федоровной Салтыковой (1664–1723); имел от нее пять дочерей, одна из которых – Анна Иоанновна стала императрицей. Царствовал с 25 июня 1682 по 29 января 1696.

400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 111.

Портрет царя Алексея Михайловича

- Вторая половина XVII века. 1680-е (?)

- Холст, масло. 83,5 х 78

- Государственный Русский музей

- Ж-3979

Алексей Михайлович (19 марта 1629 – 29 января 1676) – царь из династии Романовых, отец Петра I. Сын царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Вступил на престол 14 июля 1645, коронован 28 сентября 1645. В его царствование Земский собор принял «Уложение» 1649, были приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) уставы, произошло воссоединение Украины с Россией (1654), завершившееся Андрусовским перемирием с Польшей (1667). 16 января 1648 вступил в брак с Марией Ильиничной Милославской (1 апреля 1624 – 3 марта 1669), имел тринадцать детей. 22 января 1671 вступил во второй брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной (22 августа 1651 – 25 января 1694), от которого родилось трое детей: Петр (30 мая 1672; 28 января 1725), Наталья (22 августа 1673 – 18 июня 1716), Феодора (4 сентября 1674 – 28 ноября 1678). Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 122.

Образцом для портрета Алексея Михайловича, по-видимому, также стал портрет из «Титулярника» 1672. Аналогами ему по технике живописи являются близкие по размеру портреты Михаила Федоровича и царицы Марфы Матвеевны («с веером»). Портрет Алексея Михайловича также был выполнен в конце царствования Федора Алексеевича или в период правления царевны Софьи (1682–1689). Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 56.

Парный к портрету царя Михаила Федоровича.

Портрет Марфы Матвеевны Апраксиной, второй жены царя Федора Алексеевича

- Декабрь 1681 – 14 февраля 1682

- Холст, масло. 89 х 72 (овал)

- Государственный Русский музей

- Ж-3985

Апраксина Марфа Матвеевна (1664–1715). Дочь боярина Матвея Васильевича Апраксина и Домны Богдановны Ловчиковой. С 14 февраля по 27 апреля 1682 – супруга царя Федора Алексеевича. Сестра генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, А. М. Апраксина («Андрея Бесящего») и сенатора П. М. Апраксина. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 122.

Практически современен портрету Марфы Матвеевны (с веером) из собрания ГРМ (Ж-3970). Портреты исполнены в то время, когда Марфа Матвеевна имела статус царской невесты. На это указывает кокошник – атрибут девичьего костюма. Собачка обычно символизировала супружескую верность. Недавно высказано предположение, что автор портрета – «иноземец Арнбургские земли» Иоганн Вальтер. Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 59.

Федор Алексеевич скончался 27 апреля того же года, оставив Марфу Матвеевну вдовой. После смерти мужа Марфа облачилась во вдовью, почти монашескую, одежду, хотя и не ушла в монастырь. Во вдовстве жила до конца дней. В собрании ГРМ находится еще один портрет Марфы Матвеевны (Ж-4705), на котором царица представлена именно в таком одеянии

Портрет царицы Марфы Матвеевны

- Не позднее 27 апреля 1682

- Холст, масло. 89 х 70

- Государственный Русский музей

- Ж-3970

Марфа Матвеевна Апраксина (1664—1713) ─ дочь боярина Матвея Васильевича Апраксина и Домны Богдановны Ловчиковой. С 14 февраля по 17 апреля 1682 — царица, супруга царя Федора Алексеевича. Федор Алексеевич скончался 27 апреля того же года, оставив Марфу Матвеевну вдовой. Во вдовстве жила до конца дней. Сестра генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, А. М. Апраксина («Андрея Бесящего») и сенатора П. М. Апраксина. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 122.

Современен портрету Марфы Матвеевны, так называемому портрету с собачкой. Исполнен в период, когда Марфа Матвеевна имела статус царской невесты. 15 февраля 1682 года состоялось венчание. Веер не был характерной деталью допетровского быта, хотя его «язык» был хорошо известен. Царица Марфа держит веер «стрелой» – то есть он закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника. Такое положение веера означает любовь и расположение. (Кирсанова 2002. С. 38–39). Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 59.

Портрет царицы Марфы Матвеевны еще в девичестве, в кокошнике и роскошном одеянии, так называемый портрет с веером, практически современен ее овальному изображению (Ж-3985). Автор его, возможно и иностранный живописец, безусловно, подвизался в живописной команде Оружейной палаты. Хотя веер не был характерной деталью допетровского быта, его "язык" был хорошо знаком в аристократических кругах. Известный исследователь моды Р. М. Кирсанова отмечает, что "положение веера — в левой или правой руке, открыт или закрыт, повернут к собеседнику лицевой или обратной стороной, могло говорить о многом. <...> Царица Марфа держит веер "стрелой" — то есть он закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника (в нашем случае — зрителя). Такое положение <...> означает любовь и расположение...". По мнению исследователя, портрет мог быть написан не позднее 28 февраля 1702 года, когда был издан очередной указ "О ношении парадного платья в праздничные и церемониальные дни» (Кирсанова С. 38—39). Однако не вызывает сомнений, что этот портрет был написан при жизни царя Федора Алексеевича — не позднее 27 апреля 1682.

После смерти мужа Марфа облачилась во вдовью, почти монашескую, одежду, хотя и не ушла в монастырь. В собрании ГРМ находится еще один предполагаемый портрет Марфы Матвеевны (Ж-4705), на котором царица представлена именно в таком одеянии (Хилимончик. С. 26—38).

Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 14.

Портрет самодержицы Софьи Алексеевны

- Конец XVII в. (?)

- Холст, масло. 119 х 100

- Государственный Русский музей

- Ж-5942

Софья Алексеевна (17/27 сентября 1657, Москва – 3/14 июля 1704, Москва) — царевна, четвертая дочь царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской. Пришла к власти в результате восстания стрельцов в Москве (1682). С мая 1682 по сентябрь 1689 – правительница Московского государства, регент при младших братьях Петре и Иване. В сентябре 1689 имя Софьи было исключено из царского титула; сама царевна арестована в Новодевичьем монастыре. В 1698 пострижена в монахини под именем Сусанны, незадолго до смерти приняла великую схиму под именем Софьи. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 123.

Известны три портрета Софьи Алексеевны подобного типа. После того как заговор Софьи был раскрыт, большинство ее изображений подверглось уничтожению. Портрет Софьи Алексеевны из Романовской галереи восходит к портретам из «Титулярника» 1672 года, богато украшенного гравированными портретами царствующих особ. Новой деталью является изображение двуглавого орла, на крыльях которого расположены шесть медальонов с аллегорическими фигурами «Благочестия», «Девства», «Милости», «Правосудия», «Крепости» и «Кротости». Софья изображена в короне, со скипетром и державой, хотя она не была коронована как царица. Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 57.

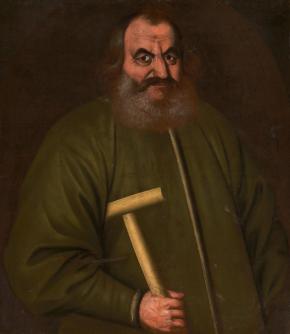

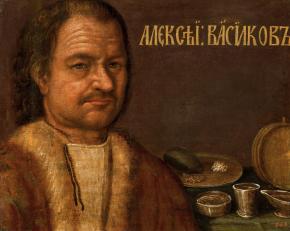

Портрет «патриарха» Милака – боярина Матвея Филимоновича Нарышкина

- Между 1688 и 1692. Не позднее 1692 (?)

- Холст, масло. 86,5 х 75

- Государственный Русский музей

- Ж-3935

Матвей Филимонович Нарышкин (16(?)—1692) — родственник царицы Натальи Кирилловны. В 1674–1676 — воевода в Великом Устюге. С 1678 — дворянин московский, с 1686 — стольник, с 1688 — окольничий, с 1690 — боярин. Носил шутовской сан «патриарха» «Всепьянейшего собора всешутейшего князь-папы» и прозвище Милак.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

По-видимому, одно из самых ранних изображений «Преображенской серии». С именем Матвея Филимоновича Нарышкина его впервые соотнесли Н. М. Молева и Э. М. Белютин внимательным прочтением сочиненного самим Петром I в 1717 «чина поставления князь-папы». «Еже да поможет, — говорится в нем, — мне честнейший отец наш Бахус предстательством антицесарцев моих Милака и Аникиты, дабы их дар духа был сугуб во мне…». Авторы ссылаются на документы, опубликованные историком М. И. Семевским. Другими словами, новый шутовской патриарх просил благословения от своих предшественников — Матвея Нарышкина и Никиты Зотова.

Подтверждение того, что патриархом Милаком назван боярин Нарышкин, обнаруживается в «Истории» дипломата и писателя Б. И. Куракина, который писал, что «окольничей, муж глупой, старой и пьяной, которой назван был патриархом…». Именно М. Ф. Нарышкин был окольничим с 1688 по 1690 год, следовательно, «поставление» первого патриарха и начало «соборов» относится именно к этому периоду. Обнаруженная в архивных документах дата смерти М. Ф. Нарышкина — 1692 год укрепляет уверенность исследователей в том, что портрет мог быть написан не позже этого времени (Гаврилова 1975. С. 45–75).

Самое раннее упоминание о портрете содержится в «Описи Преображенскому Новому дому» 1735 года. Согласно «Описи», «персона Матвея Филимоновича Нарышкина» находилась в Передней. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 101.

В отличие от других произведений серии, портрет М. Ф. Нарышкина не имеет надписи по верхнему краю. Однако исследования, проведенные в ГРМ художником-реставратором А. В. Мининым, выполненные им расчистки живописной поверхности и повторно сделанная рентгенограмма позволили обнаружить фрагменты букв и, кроме того, установить, что авторский холст был больше и имел прямоугольную форму, в которую был вписан овал. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 24.

«Преображенская серия» — редчайший памятник раннего светского искусства в России. Ее персонажей традиционно называли изображениями шутов Петра I. Наименование «Преображенская серия» было предложено Н. М. Молевой и Э. М. Белютиным и возникло в связи с обнаруженной авторами описью Преображенского дворца под Москвой 1739 года, в которой значились портреты («персоны») Якова Федоровича Тургенева, Андрея Бесящего, Матвея Филимоновича Нарышкина, а также «картина Алексея Ленина с хлопцем». Ближайшие сподвижники Петра времени «начала славных дел», они были участниками уникального объединения. Составленные самим царем документы свидетельствуют, что называлось оно «Всепьянейшим сумасброднейшим собором всешутейшего князь-папы». Исследователи единодушно относят начало «соборов» к концу 1680-х — началу 1690-х годов.

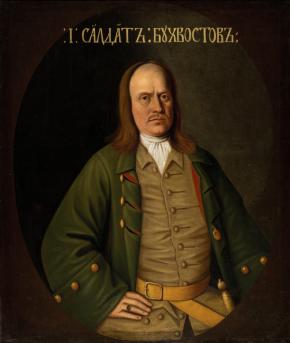

Основу серии составляют восемь портретов, исследователи дополнили ее портретом «первого российского солдата» Сергея Леонтьевича Бухвостова. Однако, судя по всему, портретов было не менее одиннадцати, в описи 1739 года значились еще «Персона Князя Федора Юрьевича Ромодановского», «Персона Никиты Моисеевича Зотова», «Персона Ивана Ивановича Бутурлина», «Персона дурака Тимохи», местонахождение которых неизвестно.

Считается, что серия создавалась для Нового дворца, построенного в 1692 году на берегу Яузы близ солдатских дворов Преображенского полка. Портреты находились там, видимо, до последней четверти XVIII века, а когда дворец обветшал, были перевезены в Петербург, хранились в собрании Императорского Эрмитажа, а затем были переданы в Гатчинский дворец.

В 1929 году почти вся «Преображенская серия» поступила в Русский музей, но два года спустя портреты стольника И. А. Щепотева и неизвестного в коричневой шубе переданы из ГРМ в ГТГ.

Основным для датировки всех известных портретов серии считается следующий исторический факт: изображения бородатых персон (Тургенева, Нарышкина или Веригина) могли быть исполнены до 26–30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр стал собственноручно стричь бороды своим боярам, собравшимся для встречи царя в том же Преображенском дворце. Таким образом, наиболее вероятна датировка серии — 1690-е годы (до 1698). Большинство исследователей считают, что портреты серии были написаны русскими мастерами, живописцами Оружейной палаты, услугами которых Петр пользовался особенно широко именно в 1690-х — начале 1700-х годов. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 23.

Портрет Ивана Андреевича Щепотева

- Конец XVII – начало XVIII века

- Холст, масло. 92,5 х 76,5 (овал в прямоугольнике)

- Государственная Третьяковская галерея

Портрет входил в серию портретных изображений участников «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы», созданного Петром I в 1690-е и просуществовавшего до середины 1720-х («Преображенская серия»). Подвергался реставрации еще в XVIII веке: авторский холст был подшит с углов и дублирован. Надпись и фон также поновлялись. Людмила Маркина / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 100.

Щепотев Иван Андреевич(1650-е – не ранее 1700) Cтряпчий (1676), стольник (с 1678). Пользовался доверием Петра I. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Портрет боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского

- 1694

- Холст, наклеенный на дерево, масло. 151,8 х 118,5

- Государственная Третьяковская галерея

Изображен с двумя костылями. Тяжкое увечье молодого царедворца – прямое следствие испытаний 1670 года, когда при взятии Астрахани войсками Степана Разина отец его, астраханский воевода И. С. Прозоровский, был казнен, а сам Борис Иванович Меньшой вместе со старшим братом и дядей был повешен за ноги на городской стене. Вследствие страшной пытки он на всю жизнь остался хромым. (Голицын 1912. С. 91. ил.; Эпоха парсуны 2004. С. 170). Людмила Маркина / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 92.

Прозоровский Борис Иванович Меньшой (1661–1718) – сын астраханского воеводы И. С. Прозоровского и П. Ф. Лихачевой. Стольник (с 1672), комнатный стольник царевича Федора Алексеевича (с 1674), боярин (с 1682). Воевода в Новгороде (?–1697). Участник Земского собора 1681–1682 года. Присутствовал на бракосочетании Петра I и Екатерины I. Ведал Оружейной палатой. Был женат на И. М. Римской-Корсаковой. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Портрет князя Аникиты Ивановича Репнина

- Конец 1694 - первая половина 1695

- Холст, масло. 181 х 128

- Государственный Русский музей

- Ж-3947

Репнин Аникита Иванович (1668 – 3 июля 1726). Средний сын ближнего боярина и дворецкого царя Алексея Михайловича Ивана Борисовича Репнина (1615–1697) и Евдокии Никифоровны Плещеевой (? – 8 апреля 1695). Русский генерал-фельдмаршал (1725). С юношеских лет состоял при Петре I, участвовал в создании «потешных» войск. С 1685 поручик, через два года произведен в полковники. Участвовал в Азовских походах 1695–1696. В 1696 командовал фрегатом. С 1699 генерал-майор. В начале Северной войны командовал дивизией. По приказу Петра I приводил в порядок русские войска, отходившие из-под Нарвы после поражения в 1700. Участвовал в штурме Нотебурга (1702) и Нарвы (1704). В Полтавском сражении (1709) командовал центром русской армии. В 1709–1710 руководил осадой и взятием Риги. В 1712–1713 и 1715–1716 командовал войсками в Померании. С 1719 генерал-губернатор Лифляндии и одновременно в 1724–1725 президент Военной коллегии. После смерти Петра I выступил за провозглашение императрицей Екатерины I, но вскоре был удален А. Д. Меншиковым в Ригу.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125-126.

Традиционное определение изображенного как князя Ивана Борисовича Репнина, принятое практически всеми исследователями второй половины XIX – начала XXI века, недавно было пересмотрено. Новая версия была принята Атрибуционным советом Русского музея в 2014 году.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 94.

Есть серьезные основания считать этот портрет — один из самых важных и высокохудожественных образцов парсуны — ранним изображением А. И. Репнина, среднего сына ближнего боярина и дворецкого царя Алексея Михайловича И. Б. Репнина и Н. Н. Плещеевой. Новое тщательное изучение портретов Репниных, предпринятое в процессе подготовки выставки "Неизвестный художник", подтверждает такое определение. Аниките Репнину в начале 1690-х было около 25 лет, что соответствует возрасту изображенного. Факты его биографии позволяют уточнить время написания портрета: он не мог быть создан раньше 1695, когда А. И. Репнин ушел с Петром в первый Азовский поход (Овчинникова. С. 121). Датировка портрета концом XVII века, помимо стилистических признаков, подтверждается и изучением холста: швы, соединяющие шесть отдельных кусков полотна в одно целое, «в точности повторяют прием соединения полотнищ парусного холста, существовавший в России в конце XVII — начале XVIII века», а «производство парусного полотна в Москве возникает около 1693 года» (Там же).

Князь Иван Борисович, родившийся в 1615, не мог выглядеть так молодо в конце 1690-х, когда ему было около 80 лет. П. Н. Петров предполагал, что портреты Репниных являлись «копиями со старинных оригиналов» (Кат. Исторической выставки. С. 3. № 2; С. 4. № 3; С. 16). Однако эта версия маловероятна, ибо в первой половине XVII века, когда и царские портреты были раритетами, вряд ли могла появиться целая группа портретов родовитых, но неизмеримо ниже стоявших по статусу князей Репниных. Вероятность того, что портрет следует считать изображением Аникиты Ивановича, подтверждает деталь, до сего времени не привлекавшая внимания исследователей, — сабля: в 1685 году, при учреждении «потешной» роты в Преображенском, Аникита Репнин был назначен ее поручиком, в 1687 — произведен в полковники. По статусу он был обязан носить оружие (сабли, называемые чечуги, позволялось носить только солдату).

В Кат. 1980 (С. 366. № 6529): Парсуна князя Ивана Борисовича Репнина (161(?)—1697). Вторая половина XVII в. (?).

Портреты князей Репниных, поступившие в Русский музей из ИАХ, представляют собой крайне важные и характерные произведения парсуны, классические примеры этого вида изображений.

По сведениям Н. М. Молевой, они происходят из семейного собрания Репниных, их последним владельцем был князь П. И. Репнин (около 1718–1778). Около 1755 князь Петр Иванович продал свой большой дом с обширным земельным участком Московскому университету, и портреты Репниных, вместе с домом, перешли во владение И. И. Шувалова, который передал их в ИАХ (Молева 1994. С. 51–52). Однако впервые как «принадлежащие Императорской Академии художеств» они упоминались в каталоге устроенной П. Н. Петровым исторической выставки 1870 года (Кат. исторической выставки. С. 3. № 2; С. 4. № 3; С. 16. № 45).

Экспонировались все три портрета и на Таврической выставке, но в каталоге упоминались как изображения князя Ивана Борисовича, князя Афанасия Борисовича и князя Петра Александровича (Кат. Таврической выставки . С. 1. № 1408, 1409, 1410). В Русском музее при поступлении портреты были записаны в инвентарную книгу под именами Ивана Борисовича, Александра Борисовича и Афанасия Борисовича Репниных. Так они и упоминались в каталогах собрания и выставок.

Их персонажи якобы принадлежали XXIII колену генеалогического древа князей Репниных. Традиционная их датировка 1690-ми годами не вызывала каких-либо возражений, тем более что все они укладывались в схему «сарматского» портрета, широко распространенную в русском искусстве рубежа XVII–ХVIII веков.

Впервые С. А. Летин справедливо усомнился в том, что надпись на одном из изображений «партретъ князя Александра Борисьевича Репнина» соответствует имени изображенного (Летин. С. 61, 62). «Российская родословная книга» П. В. Долгорукова однозначно свидетельствует, что в «колене XXIII» князь Александр Борисович отсутствовал. Его составляли двое сыновей князя Бориса Александровича — князь Иван Борисович, боярин, умерший 5 июня 1697 года, и князь Афанасий Борисович, умерший 25 ноября 1653.

Наличие трех братьев Репниных «Российская родословная книга» указывает лишь в «Колене XXIV». Это были сыновья князя Ивана Борисовича: князь Андрей Большой Иванович, князь Аникита Иванович и князь Андрей Меньшой Иванович (Российская родословная книга. С. 271). Они-то и являются, по нашему мнению, моделями портретов. В конце XVII века братьям было около тридцати лет, что соответствует возрасту Репниных, изображенных на принадлежащих ГРМ парсунах. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 18.

Портрет царицы Натальи Кирилловны

- Конец января – начало февраля 1694 (?)

- Холст, масло. 126,5 x 95,5

- Государственный Русский музей

- Ж-3943

Нарышкина Наталья Кирилловна (1 сентября 1651 — 4 февраля 1694). Дочь боярина Кирилла Полуектовича Нарышкина (1623–1691), постриженного в 1682 по требованию восставших стрельцов в Кирилло-Белозерский монастырь под именем Киприана. Воспитанница (до 1671) боярина А. С. Матвеева. С 1671 — царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I и царевен Натальи и Феодоры. Старшая сестра боярина Льва Кирилловича Нарышкина (1664–1705). Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 123.

Авторский размер портрета был другим (88 х 62) и представлял собой овал, вписанный в прямоугольник. Поздние надставки изменили формат. При технологическом исследовании обнаружены авторские переделки в живописи рук (первоначально в руках был платок). В последней трети XVII века получил распространение портрет «во успении», предназначенный находиться в светских хоромах для памяти потомков. Знаменитый историк быта русских царей И. Е. Забелин впервые опубликовал сообщение, что «в 1694 году (в феврале) живописец Мих. Чоглоков написал „образ (персону) во успении государыни благоверной царицы и в. к. Наталии Кирилловны“». Светлана Моисеева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 58.

Портрет Б. П. Шереметева

- Конец XVII века

- Холст, масло. 105 x 78,5

- Государственный Русский музей

- Ж-3939

Борис Петрович Шереметев (1652–1719) — государственный деятель, полководец, дипломат. Участвовал в первом Азовском походе. В 1682 — пожалован в бояре. Ближайший сподвижник Петра Великого; участник всех важнейших сражений Северной войны (Дерпт, Нарва, Полтава, Рига). С 1701 — генерал-фельдмаршал. Первый российский граф (1706). Петр I называл Шереметева своим Тюреном и высоко ценил за бескорыстие.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 126.

Датирован по данным технологического исследования. Идентифицирован Б. А. Косолаповым. Слева в верхней части портрета — современный живописи герб рода Шереметевых (Гербовед. С. 7–9). Вокруг герба — литеры: «Б», «П», «Ш», «Б» (Борис Петрович Шереметев Боярин). Кроме того, с этого портрета была исполнена гравюра Л. Тарасевича, которой открывался панегирик на польском языке, поднесенный Шереметеву в 1695 по случаю взятия им четырех турецких крепостей. Автор этого панегирика Петр Терлецкий состоял при дворе Б. П. Шереметева. В последней четверти XIX века полный экземпляр панегирика хранился у праправнука фельдмаршала графа С. Д. Шереметева, по утверждению которого живописный извод, послуживший оригиналом для гравюры, находился в их родовом белгородском поместье Борисовке. Не исключено, что именно он и хранится ныне в ГРМ (Селищев. С. 83–103; Шереметев. С. 200). Д. А. Ровинский ошибочно считал гравюру Л. Тарасевича изображением И. С. Мазепы, полагая что «…Шереметев только в 1697 году, после путешествия заграницу явился к Петру в иностранном кафтане <…> причем сбрил себе усы и бороду» (Словарь русских граверов. Стлб. 984–985). Действительно, Б. П. Шереметев переоделся в европейское платье во время своей дипломатической миссии 1697–1699. Однако нет оснований утверждать, что до этого он непременно носил бороду. Написан в традициях польско-украинского портрета XVII века. Б. П. Шереметева многое связывало с Украиной: отец его был киевским воеводой и многие годы жил в Киеве. Некоторые историки полагают, что он учился в Киевском братском училище. Неудивительно, что у фельдмаршала на всю жизнь «сохранилось какое-то особое влечение к Киеву». Под старость он собирался поселиться там навсегда, а в духовном завещании просил, чтобы его похоронили в Киево-Печерской лавре.

Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 36.

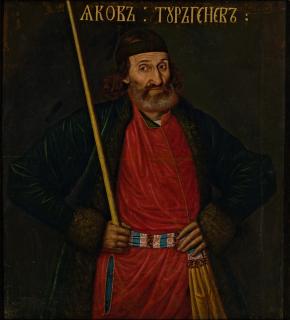

Портрет Якова Тургенева

- 1694 (?)

- Холст, масло. 105 x 97,5

- Государственный Русский музей

- Ж-4902

Тургенев Яков Федорович (16? – 1695). Жилец рейтарского строя, находился в службе с 1671; участник «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы». Носил звание «старого воина и Киевского полковника». Командовал ротой в Кожуховском походе (1694). В январе 1695 праздновалась шутовская свадьба Я. Ф. Тургенева, вскоре после которой он умер.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 126.

Один из самых известных портретов так называемой Преображенской серии. Самое раннее упоминание о портрете содержится в «Описи» 1735 года, согласно которой «персона Якова Тургенева» находилась в Передней. Затем он значился в «Описи» картин Эрмитажа. Считается, что портрет написан не позже лета 1694 года. Однако возможно, что это произошло и осенью того же года.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 97.

«Преображенская серия» — редчайший памятник раннего светского искусства в России. Ее персонажей традиционно называли изображениями шутов Петра I. Наименование «Преображенская серия» было предложено Н. М. Молевой и Э. М. Белютиным и возникло в связи с обнаруженной авторами описью Преображенского дворца под Москвой 1739 года, в которой значились портреты («персоны») Якова Федоровича Тургенева, Андрея Бесящего, Матвея Филимоновича Нарышкина, а также «картина Алексея Ленина с хлопцем». Ближайшие сподвижники Петра времени «начала славных дел», они были участниками уникального объединения. Составленные самим царем документы свидетельствуют, что называлось оно «Всепьянейшим сумасброднейшим собором всешутейшего князь-папы». Исследователи единодушно относят начало «соборов» к концу 1680-х — началу 1690-х годов.

Основу серии составляют восемь портретов, исследователи дополнили ее портретом «первого российского солдата» Сергея Леонтьевича Бухвостова. Однако, судя по всему, портретов было не менее одиннадцати, в описи 1739 года значились еще «Персона Князя Федора Юрьевича Ромодановского», «Персона Никиты Моисеевича Зотова», «Персона Ивана Ивановича Бутурлина», «Персона дурака Тимохи», местонахождение которых неизвестно.

Считается, что серия создавалась для Нового дворца, построенного в 1692 году на берегу Яузы близ солдатских дворов Преображенского полка. Портреты находились там, видимо, до последней четверти XVIII века, а когда дворец обветшал, были перевезены в Петербург, хранились в собрании Императорского Эрмитажа, а затем были переданы в Гатчинский дворец.

В 1929 году почти вся «Преображенская серия» поступила в Русский музей, но два года спустя портреты стольника И. А. Щепотева и неизвестного в коричневой шубе переданы из ГРМ в ГТГ.

Основным для датировки всех известных портретов серии считается следующий исторический факт: изображения бородатых персон (Тургенева, Нарышкина или Веригина) могли быть исполнены до 26–30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр стал собственноручно стричь бороды своим боярам, собравшимся для встречи царя в том же Преображенском дворце. Таким образом, наиболее вероятна датировка серии — 1690-е годы (до 1698). Большинство исследователей считают, что портреты серии были написаны русскими мастерами, живописцами Оружейной палаты, услугами которых Петр пользовался особенно широко именно в 1690-х — начале 1700-х годов. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 23.

Портрет воеводы Ивана Евстафьевича Власова

- 1695 (?)

- Холст, масло. 113 х 151

- Нижегородский государственный художественный музей

Иван Евстафьевич Власов (1628, Москва – 1710, Москва) – дипломат и воевода. С 1647 – московский дворянин. Принимал участие в посольстве в Венецию (1656). Был воеводой в Иркутске (1682–1684), воеводой в Нерчинске (1684–1688). Участвовал в качестве полномочного посла при заключении первого договора между Россией и Китаем (1689). Во время второго Азовского похода Петра I (1696) управлял медицинско-санитарной частью. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 124.

Портрет неизвестного в костюме «потешных войск» (Петра I?)

- 1690-е – начало 1700–х

- Холст, масло. 99 х 77 (овал в прямоугольнике)

- Музей-усадьба "Кусково"

Портрет считался изображением молодого Петра I в костюме потешных войск и датировался 1690-ми годами, позднее датировка была изменена на начало XVIII века. На выставке 1973 года экспонировался как «портрет неизвестного в костюме потешных войск» работы неизвестного художника начала XVIII века. В каталоге выставки ГИМ «Русский исторический портрет. Эпоха парсуны» (2004) подтверждено нынешнее определение и высказано предположение, что на портрете представлен кавалерийский офицер шведской армии. Однако такое определение портрета, в сущности, не противоречит исторической атрибуции, видевшей в персонаже Петра I.

В. Ф. Люткин

- XVII век

- Холст, масло. 201 х 136

- Государственный исторический музей

- И I 5568 ГИМ 38134

Справа наверху в овальном картуше надпись - русский текст латинскими буквами: PERSONA STOLNIKA VASILIA FEDOROVICA LIUTKINA. LET. VOZRASTA EHO PISANA.7206 [1697].VMESECE NOEMVRII» (Персона стольника Василия Федоровича Люткина, лет возраста ехо писана 7206 [1697] в месяце ноемврии).

Неправильное приспособление некоторых латинских букв в надписи к передаче русского текста, воспроизведение буквы D в обратном начертании, а также использование в надписи книжной, церковно-славянской формы в выражении «в месяце ноемврии» указывают на русского автора.

Подробнее см.: Эпоха парсуны: Русский исторический портрет. Издание к выставке ГИМ. Авт. ст.: О.Г. Гордеева, Л.Ф. Ефимова и др.; Каталож. опис: Е.И. Иткина, Л.А. Корнюкова и др. - М. : Художник и книга, 2004. - 280 с.

Подробнее см. на сайте Государственного исторического музея

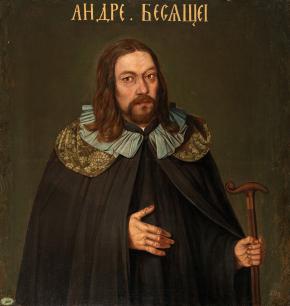

Портрет Андрея Бесящего - А. М. Апраксина

- Между 8 октября 1696 – не позднее 11 мая 1697

- Холст, масло. 93 х 88

- Государственный Русский музей

- Ж-3984

Андрей Матвеевич Апраксин (1663—1732) — брат царицы Марфы Матвеевны, генерал-адмирала Ф. М. Апраксина и сенатора П. М. Апраксина. Стольник царя Иоанна Алексеевича. Обер-шенк Петра I, с 1724 — граф. Носил шутовской сан члена коллегии кардиналов «Всепьянейшего собора всешутейшего князь-папы» и прозвище Бесящий.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 123.

Прозвища имели все участники "Всепьянейшего собора», в том числен сам Петр, прозывавшийся протодиаконом Питиримом. На то, что под именем Бесящий скрывается любимый стольник царя Иоанна Алексеевича, родной брат царицы Марфы Матвеевны и генерал-адмирала Федора Матвеевича, Андрей Матвеевич Апраксин, впервые указал П. Н. Петров (Кат. исторической выставки. С.15. №42). Это прозвище Апраксин мог получить в сентябре 1696, когда "...государь царь и великий князь Петр Алексеевич <..> изволил идтить в поход к Троице в Сергиев монастырь <...> И в то время у того вышеписанного монастыря, у Святых ворот, били челом ему, великому государю, стольники Василий Тимофеев сын Желябужский с сыном своим Семеном на Андрея Матвеева сына Апраксина, в бою своем и в увечье, что он, Андрей, озорничеством своим бил их в прошлом 204 (1696) году августа в 18 день, в калмыцком табуне под Филями. <...> И великий государь в Преображенском того дела слушав приказал: Василью Желябужскому и сыну его Семену за бой их и за увечье доправить на нем, Андрее, денег вдвое против их окладов, а за лживую сказку, что он сказал ложно, и за озорничество его указал было великий государь учинить ему, Андрею, наказанье, бить кнутом нещадно, и по упрощению благочестивой государыни и великой княгини Марфы Матвеевны наказанья чинить ему, Андрею, великий государь не указал...» (Желябужский. С. 298-299).

Таким образом, А. М. Апраксин мог получить прозвище Бесящий не ранее октября 1696 года. И поскольку бородатые приближенные лишились своих бород не позднее 30 августа 1698 года, портрет, скорее всего, можно датировать временем между октябрем 1696 и августом 1698. Следует подчеркнуть его хорошую сохранность: выявлены лишь небольшие авторские правки.

Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 29.

«Преображенская серия» — редчайший памятник раннего светского искусства в России. Ее персонажей традиционно называли изображениями шутов Петра I. Наименование «Преображенская серия» было предложено Н. М. Молевой и Э. М. Белютиным и возникло в связи с обнаруженной авторами описью Преображенского дворца под Москвой 1739 года, в которой значились портреты («персоны») Якова Федоровича Тургенева, Андрея Бесящего, Матвея Филимоновича Нарышкина, а также «картина Алексея Ленина с хлопцем». Ближайшие сподвижники Петра времени «начала славных дел», они были участниками уникального объединения. Составленные самим царем документы свидетельствуют, что называлось оно «Всепьянейшим сумасброднейшим собором всешутейшего князь-папы». Исследователи единодушно относят начало «соборов» к концу 1680-х — началу 1690-х годов.

Основу серии составляют восемь портретов, исследователи дополнили ее портретом «первого российского солдата» Сергея Леонтьевича Бухвостова. Однако, судя по всему, портретов было не менее одиннадцати, в описи 1739 года значились еще «Персона Князя Федора Юрьевича Ромодановского», «Персона Никиты Моисеевича Зотова», «Персона Ивана Ивановича Бутурлина», «Персона дурака Тимохи», местонахождение которых неизвестно.

Считается, что серия создавалась для Нового дворца, построенного в 1692 году на берегу Яузы близ солдатских дворов Преображенского полка. Портреты находились там, видимо, до последней четверти XVIII века, а когда дворец обветшал, были перевезены в Петербург, хранились в собрании Императорского Эрмитажа, а затем были переданы в Гатчинский дворец.

В 1929 году почти вся «Преображенская серия» поступила в Русский музей, но два года спустя портреты стольника И. А. Щепотева и неизвестного в коричневой шубе переданы из ГРМ в ГТГ.

Основным для датировки всех известных портретов серии считается следующий исторический факт: изображения бородатых персон (Тургенева, Нарышкина или Веригина) могли быть исполнены до 26–30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр стал собственноручно стричь бороды своим боярам, собравшимся для встречи царя в том же Преображенском дворце. Таким образом, наиболее вероятна датировка серии — 1690-е годы (до 1698). Большинство исследователей считают, что портреты серии были написаны русскими мастерами, живописцами Оружейной палаты, услугами которых Петр пользовался особенно широко именно в 1690-х — начале 1700-х годов.

Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 23.

Портрет Льва Кирилловича Нарышкина (1664-1705)

- 1690-е

- Холст, масло. 204 х 133

- Государственный исторический музей

- И I 3461 ГИМ 91868

Происходит из имения графов Уваровых Поречье Можайского уезда, ранее - подмосковная усадьба Петровское-Разумовское.

Е.С. Овчинникова высказала предположение, что автором портрета мог быть Михаил Чоглоков - один из лучших живописцев к. XVII в., возглавивший после И.Безмина живописное дело в Оружейной палате. Чоглоков был тесно связан с домом Л.К. Нарышкина, - в 1686 г. по поручению своего учителя И.Безмина исполнил портрет умершего сына Нарышкина, в 1694 - портрет царицы Натальи Кирилловны. В качестве вероятной даты создания портрета можно предположить 1697-1698 гг. - период наивысшего взлета карьеры Л.К. Нарышкина.

Подробнее см.: Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII в.: Материалы и исследования. – М., 1955. - С. 122-123. Эпоха парсуны: Русский исторический портрет. Издание к выставке ГИМ. Авт. ст.: О.Г. Гордеева, Л.Ф. Ефимова и др.; Каталож. опис: Е.И. Иткина, Л.А. Корнюкова и др. - М. : Художник и книга, 2004. - 280 с.

Подробнее см. на сайте Государственного исторического музея

Портрет Петра I

- Около 1697. ГЭ

- Холст, масло. 56 х 50

- Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Относится к периоду первого заграничного путешествия Петра I (1697–1698). Написан в Голландии. Петр изображен в традиционном русском костюме – охабне, отороченном соболями, и атласном кафтане. Справа – шатер, из которого выходит калмык, подносящий царю шапку, слева, вдали – вид Азова. Российский посол в Берлине барон А. Ф. Будберг приобрел картину в 1860-х годах у берлинского книгопродавца. По преданию, она была оставлена неким голландцем в 1812 году вместо залога. Книготорговец представил портрет в Берлинский музей, где его признали оригинальным произведением ван дер Верфа. Директор музея предложил королю Фридриху Вильгельму IV купить его и подарить российскому императору. Болезнь короля помешала осуществить это намерение, и барон Будберг сам приобрел картину и поднес ее императору Александру II. До 1917 полотно находилось в Приемной императора в Большом Царскосельском дворце. А. Ф. Будберг предположил, что картина была исполнена младшим братом Адриана Ван дер Верфа Питером. В настоящее время определенно считается работой Питера ван дер Верфа (Васильчиков 1872. С. 47–52; Каталог 1905. № 35; ГЭ 1966. № 140; Основателю Петербурга 2003. № 3). Наталья Бахарева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 31.

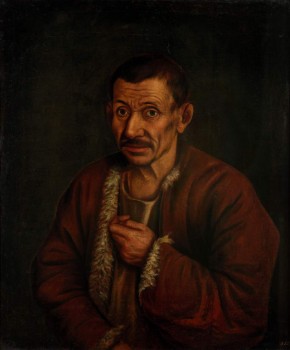

Портрет мужчины с трубкой в руке

- Конец XVII века

- Холст, масло. 82,5 х 63

- Государственный Русский музей

- Ж-4704

Исследователи уверенно считают, что именно этот портрет фигурирует в истории, рассказанной знаменитым русским ученым, механиком и скульптором петровского времени Андреем Нартовым: царь велел нарисовать его «на картине с курительною трубкою, сидящего за столом, веселящегося и окруженного подле музыкальными инструментами, а математические и прочие инструменты брошенными вдали, в знак того, что науки ему не понравились, и что выучился он только играть на басу».

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 102.

Медаль на взятие Азова

- Лицевая и оборотная стороны

- После 1697

- Серебро. Д-4,8

- Государственный Русский музей

- Мед.А-340

Портрет Петра I

- 1697 (?)

- Холст, масло. 62 х 51

- Государственный Русский музей

- Ж-3954

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725.

400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу.

Иконографический тип портрета определяли как «версальский». Якобы «версальский оригинал поясной, без рук; подарен Петром Лудовику XV». Легенда связывает этот портрет с авторством И. Риго. В Версале есть подобный портрет, однако, по мнению французских коллег, он восходит к портрету работы Питера ван дер Верфа из Государственного Эрмитажа. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 32.

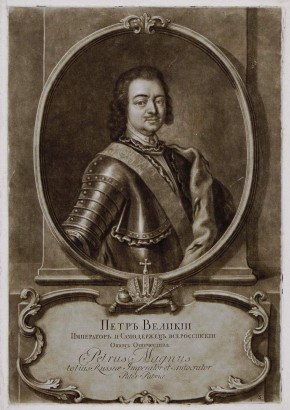

Портрет Петра I

- Конец XVII века (?)

- Бумага, гравюра резцом. И.:15,3х12,2. Л.:20,0х15,0

- Государственный Русский музей

- Гр.-14501

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725. 400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 33.

Портрет Петра I

- После 1697

- Черная манера. И.: 40,5 x 28,1; л.: 44,5 x 28

- Государственный Русский музей

- Гр-28586

С оригинала Кнеллера (1697).

Один из самых ранних гравированных портретов Петра I. Исполнен по живописному оригиналу Г. Кнеллера, написанному с натуры в Англии во время пребывания там Петра I в составе Великого посольства. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 17.

Заграничные путешествия Петра

Путешествие Петра I в составе Великого посольства в 1697–1698 годах было первым в российской истории выездом монарха за границу. Ему предстояло посетить Голландию, Англию, Австрию, Венецию и Ватикан с целью создания союза, направленного против Турции. Царь ехал инкогнито под именем бомбардира Петра Михайлова. Второе большое путешествие по Европе было им предпринято в 1716–1717 годах для формирования антишведской коалиции. Большое место в этой поездке отводилось Франции, которую Петр посетил впервые. Осматривая Париж, русский царь проявил широкий кругозор и глубокий интерес к различным областям знаний. В Россию были приглашены французские архитекторы, художники, ремесленники, ученые, а с Францией подписан союзный договор. Ольга Капарулина // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 166.

В 1697 году Петр посетил голландский Утрехт, где ему предстояла встреча со штатгальтером Нидерландов Вильгельмом III Оранским, бывшим также по совместительству английским королем. Там Готфрид Кнеллер, придворный живописец Вильгельма, написал с молодого Петра парадный портрет (Хэмптон Корт, Лондон). Он оказался настолько схож с моделью, что с него было сделано множество гравюр, которые затем широко использовались портретистами в качестве иконографического материала. Все эти гравюры, однако, изображали Петра не в рост, как в оригинале, а погрудно. Александра Васильева // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 166.

Портрет Петра I

- Конец XVII века (?)

- Гравюра резцом раскрашенная. И.:40,4х28,0. Л.:44,2х35,0

- Государственный Русский музей

- Гр.-16801

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725. 400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 33.

Портрет Петра I

- 169[7]

- Холст, масло. 57 х 47

- Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Согласно дате на полотне, оно создано в период пребывания Петра I в Голландии в 1697 году, во время первого заграничного путешествия (1697–1698). А. А. Васильчиков отмечал некоторую «неловкость» в построении фигуры и полагал, что изображение головы было скопировано с произведения Питера ван дер Верфа и предназначалось для «другой позы туловища». Происхождение портрета неизвестно. В 1872 году он находился в Приемной императора в Зимнем дворце (Васильчиков. 1872. С. 53–54). Экспонировался на Таврической выставке 1905 года (Каталог 1905. № 38), на выставке 1973 (Портрет петровского времени 1973. С. 28–29), «Основателю Петербурга» (Основателю Петербурга 2003. № 2). Наталья Бахарева / Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 30.

Портрет Петра I

- 1697 (?)

- Бумага, черная манера. И.:25х20,5. Л.:29х22,2

- Государственный Русский музей

- Гр.-14421

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725. 400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 33.

Портрет Петра I

- 1697

- Бумага, гравюра резцом. И.: 19,8 х 7,3. Л.:13,5 х 7,9

- Государственный Русский музей

- Гр.-14500

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725. 400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 33.

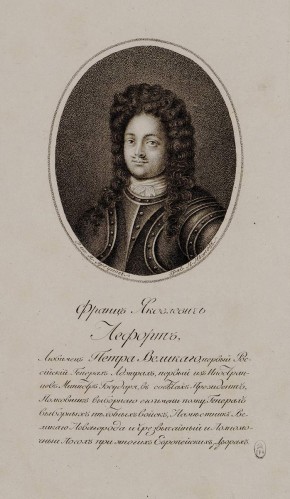

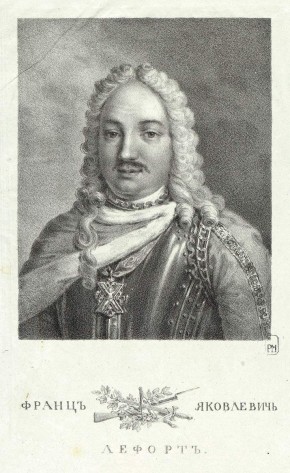

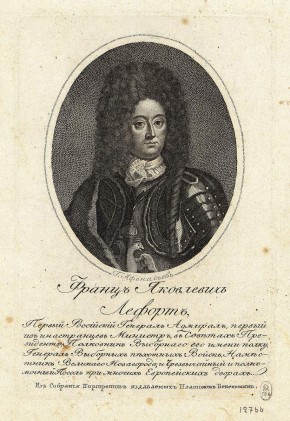

Портрет Франца Яковлевича Лефорта

- 1698

- Бумага, черная манера. И.:21,5х17,4. Л.:25,5х17,7

- Государственный Русский музей

- Гр.-15482

Франц Яковлевич Лефо́рт (фр. François Le Fort, нем. Franz Jakob Lefort; 23 декабря 1655 [2 января 1656], Женева — 2 [12] марта 1699, Москва) — русский государственный и военный деятель женевского происхождения. Ближайший помощник и советник царя Петра I (сподвижник), с которым сблизился в начале 1690-х годов; российский генерал (1693), адмирал (1695).

Сыграл крупную роль в создании новой царской армии, обученной по европейскому образцу, сначала в виде «потешных» войск. Был одним из главных вождей Азовских походов 1695 и 1696, начатых под его влиянием. В 1697 году был поставлен во главе посольства в Западную Европу, при котором Пётр I числился урядником Петром Михайловым.

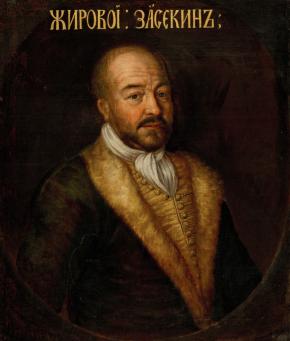

Портрет князя Михаила Федоровича (?) Жирового-Засекина

- Не позднее 30 августа 1698

- Холст, масло. 85 х 72,5

- Государственный Русский музей

- Ж-6340

Жировой-Засекин Михаил Федорович (? – не позднее 1707). Cтольник (с 1693), с 1706 – окольничий. Один из участников «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы». Вместе с братом Василием Федоровичем участвовал в Кожуховском походе 1694 года. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Экспонировался на выставке 1870 года как портрет Ивана Абрамовича Жирового-Засекина – шута, пожалованного за придворную службу в дворяне. Однако наиболее вероятными кандидатурами следует считать Никиту Михайловича Жирового-Засекина или князя Михаила Федоровича Жирового-Засекина, поскольку он принимал участие в мероприятиях Всешутейшего собора с титулом «преосвященного Мисаила». Наличие бороды также позволяет датировать портрет не позднее 30 августа 1698 года. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 98.

«Преображенская серия» — редчайший памятник раннего светского искусства в России. Ее персонажей традиционно называли изображениями шутов Петра I. Наименование «Преображенская серия» было предложено Н. М. Молевой и Э. М. Белютиным и возникло в связи с обнаруженной авторами описью Преображенского дворца под Москвой 1739 года, в которой значились портреты («персоны») Якова Федоровича Тургенева, Андрея Бесящего, Матвея Филимоновича Нарышкина, а также «картина Алексея Ленина с хлопцем». Ближайшие сподвижники Петра времени «начала славных дел», они были участниками уникального объединения. Составленные самим царем документы свидетельствуют, что называлось оно «Всепьянейшим сумасброднейшим собором всешутейшего князь-папы». Исследователи единодушно относят начало «соборов» к концу 1680-х — началу 1690-х годов.

Основу серии составляют восемь портретов, исследователи дополнили ее портретом «первого российского солдата» Сергея Леонтьевича Бухвостова. Однако, судя по всему, портретов было не менее одиннадцати, в описи 1739 года значились еще «Персона Князя Федора Юрьевича Ромодановского», «Персона Никиты Моисеевича Зотова», «Персона Ивана Ивановича Бутурлина», «Персона дурака Тимохи», местонахождение которых неизвестно.

Считается, что серия создавалась для Нового дворца, построенного в 1692 году на берегу Яузы близ солдатских дворов Преображенского полка. Портреты находились там, видимо, до последней четверти XVIII века, а когда дворец обветшал, были перевезены в Петербург, хранились в собрании Императорского Эрмитажа, а затем были переданы в Гатчинский дворец.

В 1929 году почти вся «Преображенская серия» поступила в Русский музей, но два года спустя портреты стольника И. А. Щепотева и неизвестного в коричневой шубе переданы из ГРМ в ГТГ.

Основным для датировки всех известных портретов серии считается следующий исторический факт: изображения бородатых персон (Тургенева, Нарышкина или Веригина) могли быть исполнены до 26–30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр стал собственноручно стричь бороды своим боярам, собравшимся для встречи царя в том же Преображенском дворце. Таким образом, наиболее вероятна датировка серии — 1690-е годы (до 1698). Большинство исследователей считают, что портреты серии были написаны русскими мастерами, живописцами Оружейной палаты, услугами которых Петр пользовался особенно широко именно в 1690-х — начале 1700-х годов. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 23.

Портрет стольника Федора Ивановича Веригина

- Не позднее 30 августа 1698

- Холст, масло. 92,5 х 76,5

- Государственный Русский музей

- Ж-3983

Веригин Федор Иванович (годы жизни неизвестны). C 1658 – стольник царя Алексея Михайловича, до 1692 – Петра I. Один из участников «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы». Его дочь Мария была замужем за В. С. Долгоруким, внук женат на А. В. Шереметевой.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 124.

Впервые был опубликован в альманахе «Художественные сокровища России» за 1903 год, но имя и отчество персонажа не были указаны. В каталоге выставки 1973 года назван Федором Ивановичем. Установлено, что стольником Петра I Веригин был в 1692 году. Можно констатировать, что Веригин, как и все бородатые персонажи «Преображенской серии», не мог быть запечатлен позднее 30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр велел брить бороды боярам и людям из ближайшего окружения.

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 99.

Портрет царя Петра Алексеевича

- Версальский тип

- Конец XVII века

- Холст, масло. 74 х 54

- Государственный исторический музей

- И I 288 ГИМ 15999щ

Взятие Азова 1696 г.

- 1699

- Бумага, резец. И.:42,8х56,5. Л.:47,8х58,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-32261

Портрет Петра I

- По ориг. Кнеллера

- Около 1700

- Гравюра резцом. И.: 55,7х40,2. Л.:57,0х42,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-29375

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая / 9 июня 1672, Москва − 28 января / 8 февраля 1725, Санкт-Петербург) − последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682) и первый император Всероссийский (с 1721). Был четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, но первым от второй жены, царицы Натальи Кирилловны (урожденной Нарышкиной). Первый из русских царей в 1698 начал масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Царствовал с 27 апреля / 7 мая 1682 по 28 января / 8 февраля 1725. 400-летие Дома Романовых. СПб, 2013. С. 112.

Петр I (Великий; 1672–1725) — младший сын царя Алексея Михайловича. С 1682 года — царь (до 1696 года совместно с братом Иоанном V). С 1721 года — первый император всероссийский. Проводимая им внешняя и внутренняя политика имела целью интеграцию России в международную европейскую систему. При Петре I реформированию подверглись все сферы общественной жизни: государственное управление, церковь, армия, образование, бытовая культура. Основал российский флот, вел войны с Турцией за выход к Черному морю и со Швецией — к Балтийскому, чтобы обеспечить России водный путь в Западную Европу. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 33.

Портрет князя Андрея Большого Ивановича Репнина

- Школа Оружейной палаты

- Не ранее 27 января 1699

- Холст, масло. 194 х 109

- Государственный Русский музей

- Ж-3945

Репнин Андрей Большой Иванович (? – 26 мая 1696) – старший сын ближнего боярина и дворецкого царя Алексея Михайловича Ивана Борисовича Репнина (1615– 1697) и Евдокии Никифоровны Плещеевой (? – 8 апреля 1695). Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Традиционное определение изображенного как князя Афанасия Борисовича Репнина, принятое всеми исследователями второй половины XIX – начала XXI века, недавно было пересмотрено с уточнением персонификации и датировки. Возможно, это посмертное изображение, созданное одновременно с портретом Андрея Меньшого не ранее 27 января 1699 года – времени смерти Андрея Меньшого. Новая версия принята Атрибуционным советом Русского музея в 2014 году. Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 92.

По сведениям С. А. Летина, изображенный представлен «в типичном для Московского государства времен царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича одеянии, носившем название „ферези“. <…> Из-под ферези выглядывает розовый атласный зипун, украшенный пристяжным, выложенным жемчугом воротником или „обнизью“. В правой руке — типичная русская шапка с меховой опушкой и алым верхом, украшенная жемчужными запонами» (Летин. С. 61–62). Автор датирует портрет по костюму 1650-ми, но допускает возможность создания подобного ретроспективного изображения и в 1690-х. Проведенные исследования позволили установить идентичность холстов и грунта данного портрета и портрета Андрея Меньшого (Эпоха парсуны. С. 143–145. № 51–52). Видимо, создавались они одновременно — портрет младшего с натуры, а старшего, вероятно, по воспоминаниям близких. Судя по всему, князь Андрей Большой умер совсем молодым. Учитывая год смерти Андрея Меньшого — 1699, можно предположить, что оба портрета были написаны в пределах 1690-х. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 20.

Портреты князей Репниных, поступившие в Русский музей из ИАХ, представляют собой крайне важные и характерные произведения парсуны, классические примеры этого вида изображений.

По сведениям Н. М. Молевой, они происходят из семейного собрания Репниных, их последним владельцем был князь П. И. Репнин (около 1718–1778). Около 1755 князь Петр Иванович продал свой большой дом с обширным земельным участком Московскому университету, и портреты Репниных, вместе с домом, перешли во владение И. И. Шувалова, который передал их в ИАХ (Молева 1994. С. 51–52). Однако впервые как «принадлежащие Императорской Академии художеств» они упоминались в каталоге устроенной П. Н. Петровым исторической выставки 1870 года (Кат. исторической выставки. С. 3. № 2; С. 4. № 3; С. 16. № 45).

Экспонировались все три портрета и на Таврической выставке (1905), но в каталоге упоминались как изображения князя Ивана Борисовича, князя Афанасия Борисовича и князя Петра Александровича (Кат. Таврической выставки . С. 1. № 1408, 1409, 1410). В Русском музее при поступлении портреты были записаны в инвентарную книгу под именами Ивана Борисовича, Александра Борисовича и Афанасия Борисовича Репниных. Так они и упоминались в каталогах собрания и выставок.

Их персонажи якобы принадлежали XXIII колену генеалогического древа князей Репниных. Традиционная их датировка 1690-ми годами не вызывала каких-либо возражений, тем более что все они укладывались в схему «сарматского» портрета, широко распространенную в русском искусстве рубежа XVII–ХVIII веков.

Впервые С. А. Летин справедливо усомнился в том, что надпись на одном из изображений «партретъ князя Александра Борисьевича Репнина» соответствует имени изображенного (Летин. С. 61, 62). «Российская родословная книга» П. В. Долгорукова однозначно свидетельствует, что в «колене XXIII» князь Александр Борисович отсутствовал. Его составляли двое сыновей князя Бориса Александровича — князь Иван Борисович, боярин, умерший 5 июня 1697 года, и князь Афанасий Борисович, умерший 25 ноября 1653.

Наличие трех братьев Репниных «Российская родословная книга» указывает лишь в «Колене XXIV». Это были сыновья князя Ивана Борисовича: князь Андрей Большой Иванович, князь Аникита Иванович и князь Андрей Меньшой Иванович (Российская родословная книга. С. 271). Они-то и являются, по нашему мнению, моделями портретов. В конце XVII века братьям было около тридцати лет, что соответствует возрасту Репниных, изображенных на принадлежащих ГРМ парсунах. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 18.

Портрет князя Андрея Меньшого Ивановича Репнина

- Школа Оружейной палаты

- Не ранее 27 января 1699

- Холст, масло. 195 x 149

- Государственный Русский музей

- Ж-3946

Андрей Меньшой Иванович Репнин (?–1699) — младший сын ближнего боярина и дворецкого царя Алексея Михайловича И. Б. Репнина (1615–1697) и Е. Н. Плещеевой (?—1695).

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Традиционное определение изображенного как князя Александра Борисовича Репнина (Петров 1870. С. 8. № 24), принятое исследователями второй половины XIX — начала XXI века, недавно пересмотрено (Н. Х. 2012. С. 21. № 6; Моисеева 2014. С. 46–63). Новая версия была принята Атрибуционным советом Русского музея в 2014 году. Потрет датирован по костюму 1680–1690-ми годами (Летин 2006. С. 59). Заказчиком изображений, по-видимому, стал переживший обоих братьев князь Аникита Иванович. Светлана Моисеева// Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 93.

В результате предвыставочного исследования определен как портрет князя Андрея Меньшого (младшего) Репнина — младшего сына И. Б. Репнина и Е. Н. Плещеевой, названного в память о рано умершем брате. Был женат на «Татияне NN, умершей 25 декабря 1715 года» (Российская родословная книга. С. 271). Этот портрет вызывает особый интерес. По мнению исследователей, он «демонстрирует новый этап развития русского костюма, начавшийся в октябре 1681 года, когда царь Федор Алексеевич указал вельможам, дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны и ферези по польской моде вместо старозаветных охабней и однорядок, в которых было запрещено не только являться ко двору, но даже входить на территорию Кремля».

Персонаж на портрете одет в полном соответствии с указом 1681. Длиннополое одеяние на меху — так называемая польская шуба. Под шубой черный зипун, застегнутый наискось на левом боку в соответствии с заимствованной из Турции модой. Такой покрой нижнего платья был очень характерен для русского костюма 1681–1700 годов. Типичен для этого времени и изображенный в правой руке князя головной убор — «польская шапка-кораблик с красным верхом и фигурным меховым околышем» (Летин. С. 59).

Портреты Андрея Большого и Андрея Меньшого объединяет то, что персонажи гладко выбриты, в то время как Аникита Иванович изображен с черной окладистой бородой. При царе Алексее Михайловиче брадобритие было так же запрещено, как и ношение европейского платья. Судя по некоторым источникам, первая супруга царя Федора Алексеевича, полячка Агафья Грушецкая, уговорила его не только отменить охабни, но и стричь волосы и брить бороды. Официально бритье бород не было разрешено, но власти не преследовали «брадобрийц». Таким образом, обязательным бритье бород стало лишь с августа 1698 года, после возвращения Петра I из поездки в Европу.

По-видимому, временем исполнения портретов Андрея Большого и Андрея Меньшого следует считать последние годы XVII века. Год рождения Андрея Меньшого неизвестен, но в любом случае он был младше Аникиты, следовательно, в конце XVII века ему было около тридцати лет. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 20-21.

Портреты князей Репниных, поступившие в Русский музей из ИАХ, представляют собой крайне важные и характерные произведения парсуны, классические примеры этого вида изображений.

По сведениям Н. М. Молевой, они происходят из семейного собрания Репниных, их последним владельцем был князь П. И. Репнин (около 1718–1778). Около 1755 князь Петр Иванович продал свой большой дом с обширным земельным участком Московскому университету, и портреты Репниных, вместе с домом, перешли во владение И. И. Шувалова, который передал их в ИАХ (Молева 1994. С. 51–52). Однако впервые как «принадлежащие Императорской Академии художеств» они упоминались в каталоге устроенной П. Н. Петровым исторической выставки 1870 года (Кат. исторической выставки. С. 3. № 2; С. 4. № 3; С. 16. № 45).

Экспонировались все три портрета и на Таврической выставке (1905), но в каталоге упоминались как изображения князя Ивана Борисовича, князя Афанасия Борисовича и князя Петра Александровича (Кат. Таврической выставки . С. 1. № 1408, 1409, 1410). В Русском музее при поступлении портреты были записаны в инвентарную книгу под именами Ивана Борисовича, Александра Борисовича и Афанасия Борисовича Репниных. Так они и упоминались в каталогах собрания и выставок.

Их персонажи якобы принадлежали XXIII колену генеалогического древа князей Репниных. Традиционная их датировка 1690-ми годами не вызывала каких-либо возражений, тем более что все они укладывались в схему «сарматского» портрета, широко распространенную в русском искусстве рубежа XVII–ХVIII веков.

Впервые С. А. Летин справедливо усомнился в том, что надпись на одном из изображений «партретъ князя Александра Борисьевича Репнина» соответствует имени изображенного (Летин. С. 61, 62). «Российская родословная книга» П. В. Долгорукова однозначно свидетельствует, что в «колене XXIII» князь Александр Борисович отсутствовал. Его составляли двое сыновей князя Бориса Александровича — князь Иван Борисович, боярин, умерший 5 июня 1697 года, и князь Афанасий Борисович, умерший 25 ноября 1653.

Наличие трех братьев Репниных «Российская родословная книга» указывает лишь в «Колене XXIV». Это были сыновья князя Ивана Борисовича: князь Андрей Большой Иванович, князь Аникита Иванович и князь Андрей Меньшой Иванович (Российская родословная книга. С. 271). Они-то и являются, по нашему мнению, моделями портретов. В конце XVII века братьям было около тридцати лет, что соответствует возрасту Репниных, изображенных на принадлежащих ГРМ парсунах. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 18.

Вид Нарвы, когда Карл XII разбил Петра I

- Начало XVIII в. (?)

- Бумага, гравюра резцом. И.:30,5х43,3. Л.:32,5х44,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-35160

Медаль на заключение Карловицкого мира

- Лицевая и оборотная стороны

- 1700

- Серебро. D-41. Общий вес: 31,55 г.

- Государственный Русский музей

- Мед.А-2694

В январе 1699 г. государства, входившие в Священную Лигу (Священная Римская империя, Речь Посполитая, Венецианская республика и Московское государство), в Карловцах подписали с Турцией мирный договор. Россия, согласно условиям Карловицкого мира, получила Азов, захваченный в 1696 г. Заключив 30-летний мир на юге, Петр I получил возможность заняться подготовкой к войне с Швецией.

Медаль на заключение Карловицкого мира, 3 июля 1700 г.

- Лицевая и оборотная стороны

- Первая половина XVIII в.

- Серебро. D-41,1. Общий вес: 25,83 г.

- Государственный Русский музей

- Мед.А-518

В январе 1699 г. государства, входившие в Священную Лигу (Священная Римская империя, Речь Посполитая, Венецианская республика), в Карловцах подписали с Турцией мирный договор. Здесь же представители Московского государства заключили с Османской империей двухлетнее перемирие. Двусторонние переговоры были продолжены в Стамбуле и увенчались заключением 3 июля 1700 г. Константинопольского мирного договора, согласно которому за Россией оставался Азов, захваченный в 1696 г. Заключив 30-летний мир на юге, Петр I незамедлительно начал военные действия против Швеции.

В нумизматической литературе за медалью, выполненной известными нюренбергскими медальерами Г. Хаутчем и Г.Ф. Нюрнбергером, утвердилось название «На Карловицкий мир», хотя правильнее ее именовать «На Константинопольский мир».

После того, как пришли в негодность оригинальные штемпеля, при чеканке медали в XVIII в. на аверсе медали появился медальный тип царя работы И. Лефкена, представляющий не молодого Петра Алексеевича, как на оригинальной медали, а в возрасте.

Портрет А. Н. Ленина с калмыком

- Начало XVIII века. Не позднее 1707

- Холст, масло. 89 х 116

- Государственный Русский музей

- Ж-3982

Ленин Алексей Никифорович (? –1707). Cын московского дворянина Никифора Леонтьевича Ленина. С 1693 — стряпчий, в 1696 в качестве стряпчего принимал участие во Втором Азовском походе, с 1702 был стряпчим «в началных людех» и в 1707 «умре».

Петр I. Время и окружение. СПб, 2015. С. 125.

Опубликованный впервые в альманахе «Художественные сокровища России» за 1903 год "портрет двух шутов" долгие годы не имел имен изображенных. Только в 1965 году его соотнесли с двойным портретом, вошедшим в опись Преображенского дворца 1739 года (согласно «Описи» Преображенского дворца, в Передней находилась «картина Алексея Ленина с хлопцом»), и вернули ему первоначальное название (Молева, Белютин. С. 14). Существовало мнение, что этот хлопец — калмык, поэтому в литературе произведение иногда называют «Портретом Алексея Ленина с калмыком». "Хлопец" пострижен в скобку как дворовый человек, но неожиданно одет в черную рясу поверх темно-зеленого кафтана. Однако технологическое исследование позволило установить, что одеяние калмыка и фон портрета полностью переписаны. В руке "калмыка" бутыль. Поэтому, по мнению исследователя, этот портрет легко вписывается во «всепьянейшую» серию. Е. И. Гаврилова конкретизировала определение персонажа, обнаружив в Боярских книгах упоминание об Алексее Никифоровиче Ленине, бывшем в 1693 году стряпчим «в началных людех» и в 1707 году «умре». (Гаврилова 1975. С.53-54). Следовательно, портрет мог быть написан не позднее этого времени.

Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 33.

«Преображенская серия» — редчайший памятник раннего светского искусства в России. Ее персонажей традиционно называли изображениями шутов Петра I. Наименование «Преображенская серия» было предложено Н. М. Молевой и Э. М. Белютиным и возникло в связи с обнаруженной авторами описью Преображенского дворца под Москвой 1739 года, в которой значились портреты («персоны») Якова Федоровича Тургенева, Андрея Бесящего, Матвея Филимоновича Нарышкина, а также «картина Алексея Ленина с хлопцем». Ближайшие сподвижники Петра времени «начала славных дел», они были участниками уникального объединения. Составленные самим царем документы свидетельствуют, что называлось оно «Всепьянейшим сумасброднейшим собором всешутейшего князь-папы». Исследователи единодушно относят начало «соборов» к концу 1680-х — началу 1690-х годов.

Основу серии составляют восемь портретов, исследователи дополнили ее портретом «первого российского солдата» Сергея Леонтьевича Бухвостова. Однако, судя по всему, портретов было не менее одиннадцати, в описи 1739 года значились еще «Персона Князя Федора Юрьевича Ромодановского», «Персона Никиты Моисеевича Зотова», «Персона Ивана Ивановича Бутурлина», «Персона дурака Тимохи», местонахождение которых неизвестно.

Считается, что серия создавалась для Нового дворца, построенного в 1692 году на берегу Яузы близ солдатских дворов Преображенского полка. Портреты находились там, видимо, до последней четверти XVIII века, а когда дворец обветшал, были перевезены в Петербург, хранились в собрании Императорского Эрмитажа, а затем были переданы в Гатчинский дворец.

В 1929 году почти вся «Преображенская серия» поступила в Русский музей, но два года спустя портреты стольника И. А. Щепотева и неизвестного в коричневой шубе переданы из ГРМ в ГТГ.

Основным для датировки всех известных портретов серии считается следующий исторический факт: изображения бородатых персон (Тургенева, Нарышкина или Веригина) могли быть исполнены до 26–30 августа 1698 года, когда вернувшийся из-за границы Петр стал собственноручно стричь бороды своим боярам, собравшимся для встречи царя в том же Преображенском дворце. Таким образом, наиболее вероятна датировка серии — 1690-е годы (до 1698). Большинство исследователей считают, что портреты серии были написаны русскими мастерами, живописцами Оружейной палаты, услугами которых Петр пользовался особенно широко именно в 1690-х — начале 1700-х годов. Н. Х. Неизвестный художник. СПб, 2012. С. 23.