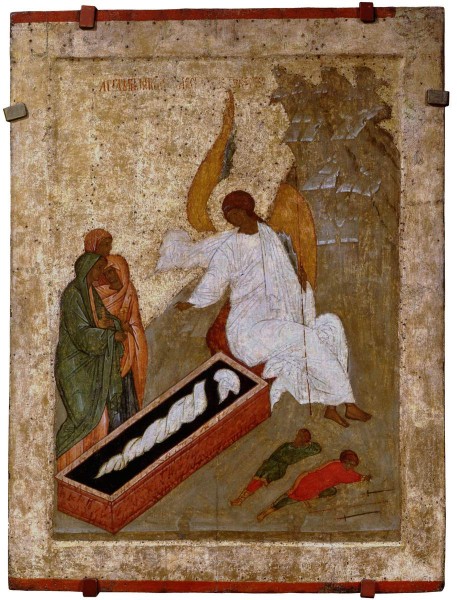

Явление ангела женам-мироносицам

Средняя Русь (Ростов или Москва?). Около 1497

- Две доски, две врезные встречные шпонки, ковчег, паволока. 84,5 х 63 х 3,2

- ДРЖ-2881

Пост. в 1956 из Музея истории религии и атеизма; ранее — в собрании А. И. Анисимова; 1931—1938 в ГТГ-

Сведения о реставрации:

Раскрыта в ГРМ: Ярыгина И.В. (1969–1970)

- Период Древнерусское искусство

- КатегорияБиблейский сюжет

- Поделиться

Икона имеет редкий иконографический извод, который основан на текстах двух евангельских рассказов (Мф 28: 1—7; Мк 16: 1—7). О явлении ангела сразу трем женам — Марии Магдалине, Марии Иаковлевой и Саломии упоминается лишь у Марка. Изображение поверженной при виде его в страхе стражи встречается только у евангелиста Матфея: „устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые“ (Мф 28: 4). Композиция иконы соответствует именно этим текстам, поскольку у Иоанна и Луки (Ин 20: 1—2; Лк 24: 1-10) событие описано с иными подробностями, ее извод не находит аналогий в живописи XV века. Если остальные страстные иконы праздничного ряда Кирилловского иконостаса восходят к иконографическим схемам новгородских святцев, то при создании „Жен мироносиц“ мастер ориентировался на какой-то иной образец или создавал композицию самостоятельно. Следует отметить, что и в живописи XVI века она встречается чрезвычайно редко.

Следуя евангельскому рассказу, сцена представляет жен-мироносиц, пришедших на третий день после распятия Христа к Его гробу, чтобы по древнееврейскому обычаю умастить благовонными маслами (миром) тело умершего, но нашли его пустым, а сидевший у гробницы на отваленном камне ангел возвестил им о Воскресении Спасителя: „Иисуса ищете Назарянина распятого; Он воскрес, Его нет здесь“. Явление ангела было неожиданным и мгновенным: „вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег“. Созданный на иконе образ созвучен тексту воскресной службы праздника: „яко благолепен ангел женам ныне явися, светлые нося естественные образы невещественной чистоты, зраком же возвещая свет Воскресения...“ (2-й тропарь 1-й песни канона). Необычное диагональное построение композиции подчинило себе и взметнувшуюся вверх горку, и направление лежащего на земле мраморного саркофага, и фигуры упавших воинов, охранявших вход в пещеру. Стремительное движение к горнему подчеркнуто энергичным взмахом ангельского крыла, помещенного на золотом фоне, и туго скрученными пеленами Христа, контрастно выделенными на черном. Благословляющим жестом ангел указывает на пустой гроб, призывая святых жен стать свидетельницами совершившегося чуда. Среди икон праздничного чина рассматриваемая икона самая лаконичная и свободная, что демонстрирует особое композиционное мастерство художника. Ее выделяет также светлая и прозрачная колористическая гамма, построенная на утонченном сочетании зеленых, розовых и охристых красок, создающих атмосферу особой сокровенности и поэтичности происходящего. Мягкому колориту вторят тонкое письмо, сквозь которое повсеместно просвечивает белый левкас, грациозность легких, почти невесомых фигур. Изысканность и выразительность силуэтов, плавная линия хрупких контуров, задумчивые просветленные образы заставляют вспомнить произведения, написанные в лучших московских и ростовских традициях XV века. И. А.Шалина // Дионисий в Русском музее. СПб. 2002. С. 108.

Выставки: Живопись древнего Новгорода и его земель XII—XVII столетий. Ленинград, ГРМ. 1971—1972; Живопись Вологодских земель XIV—XVIII вв. Москва, МиАР, 1976; Дионисий и искусство Москвы XVI—XVII столетий. Ленинград, ГРМ, 1976—1977; Из фондов Русского музея. Ленинград, 1987; Русские древности. К 1000-летию принятия христианства на Руси. Ленинград, ГРМ, 1988; Gates of Mystery. The art of Holy Russia. Baltimore — Princeton — Dallas — Memphis — Chicago — London, 1992; Русские монастыри: Искусство и традиции. Санкт-Петербург, 1997. Основная литература: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. СПб, 1897. Т. 1. Вып. 1. С. 118; Лелекова О. В. О составе иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря // Сообщения ВЦНИЛКР. М., 1971. Вып. 26. С. 105; Лаурина В. К. Некоторые вопросы развития московской иконописи XV столетия // ГРМ. Тезисы докладов. Л., 1971. С.15, 17; Живопись Древнего Новгорода и его земель XII—XVII столетий / Каталог выставки. Л., 1974. С. 18, 63. Кат. 79; Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М., 1975. С. 61, 129. Прим. на с. 92; Лелекова О. В. Иконостас 1497 г. из Кирилло-Белозерского монастыря // ПКНО. Ежегодник 1976. М., 1977. С. 192; Лаурина В. К. Реставрационные работы в Государственном Русском музее // ПКНО. Ежегодник 1976. М., 1977. С. 179; Дионисий и искусство Москвы XV—XVI столетий / Каталог выставки Л., 1981. С. 9—10, 34—36. Кат. 22. Рис. 21; Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982. С. 148—183, 72—76, 277—279; Шалина И. А., Турцова Н. М., Плешанова И. И., Лихачева Л. Д. Русские древности. Из собрания Государственного Русского музея, Ленинград / Краткий иллюстрированный каталог выставки. Л., 1988. С. 34—35; Лаурина В. К. Дионисий и искусство Москвы XV—XVI вв. (вновь раскрытые и малоизвестные произведения из Ферапонтова, Кирилло-Белозерского и Павлова Обнорского монастырей в собрании Государственного Русского музея) // Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989. С. 101; Русское искусство XV—ХХ веков: Живопись. Прикладное искусство. Из фондов Государственного Русского музея / Альбом. Л., 1989. С. 215. Ил. 1. (И. А. Шалина); Shalina I. The Appearance of the Angel to the Myrth-bearing Women // Gates of Mystery. The art of Holy Russia. Edited by R. Grierson. Milan, 1992. Cat. 17. P. 106; Русские монастыри: Искусство и традиции. СПб, 1997. С. 34; Иисус Христос в христианском искусстве и культуре XIV—XX веков. СПб, 2000. С. 349. № 312.