Сюжеты городецкой резьбы, а затем и росписи представляли собой композиции гуляний дам и кавалеров, застолий, свадебных выездов, охоты. Роспись исполнялась красочным пятном с последующей графической разделкой деталей. Городецкие донца распродавались на ярмарках и базарах городов Поволжья. Подобно хохломской росписи и шемогодской резьбе по бересте, городецкая роспись была крупным промыслом, которым занимались многие местные жители.

Среди произведений городецкой росписи в собрании Русского музея выделяется донце работы Антона Васильевича Мельникова. Оно характеризует первоначальный этап становления нового приема украшения донец росписью, заменившей резьбу.

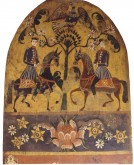

В росписи объединены два круга характерных тем. В верхней половине изображено древо с птицей на вершине и всадники по его сторонам. Это свадебный цикл сюжетов, тесно взаимосвязанный с местным фольклором. Его содержание трактуется как символическая «охота» жениха и дружки на невесту, величавшуюся в свадебных песнях «лебедушкой». Цветущее дерево — символ вечного обновления жизни — стало и обозначением сада, в котором невеста ожидает своего суженого («Не из терема ли вывели, не в зеленый сад поставили»).

Показать полный текстАллегорическую композицию, как бы привлекавшую на будущих супругов покровительство небесных сил, дополняет вполне конкретное изображение дел земных. На празднично-алом поле нижней части донца разворачивается картина посещения молодыми родителей жениха, которые показаны за чаепитием. Обстановка дома передается скупо, но о достатке семьи свидетельствуют огромные настенные часы («ходики»), самовар с расписным чайником, фарфоровые чашки на столе.

Несмотря на модные, «на городской манер» костюмы персонажей, чувствуется патриархальность деревенских нравов: молодые скромно стоят перед родителями, жених в знак почтения снимает шляпу.

Эти сцены на прялке разделены друг от друга орнаментальной полосой, центр которой занимает пышная красная роза — символ любви. Романтический цветок, популярный в платках, в вышивке нарядной одежды заволжанок, в украшении бытовой утвари, утвердился и в росписи прялочных донец: архаичное «древо» в аллегории „охоты» вытеснил затем пышный розовый куст, что соответствовало новым поволжским свадебным песням, где невесту сравнивали с розой, а ее встреча с женихом происходила в розовом саду.