- Главная

- Онлайн ресурсы

- Коллекция

- Справочные материалы

- Именной указатель авторов

- Институт народов Севера

Институт народов Севера

1925-1941, Ленинград

В 1925 году при рабочем факультете Ленинградского государственного университета было открыто северное отделение, позднее преобразованное в Северный факультет, который готовил национальных специалистов в области строительства, хозяйственно-кооперативной деятельности и педагогической работы для северных окраин Советского Союза. В 1929 году Северный факультет был реорганизован в самостоятельный Институт народов Севера. В 1926 году на факультете была создана рисовальная студия, затем скульптурная мастерская. Студенты рисовали, лепили, занимались резьбой по кости. Сочетание первобытно-реалистического взгляда на природу и методов профессионального искусства дало необычный художественный сплав, получивший название «северный изобразительный стиль». М. Б. Стекольникова // К берегам Антарктиды и Арктики». СПб, 2019. С. 44.

Показать полный текстОдной из важнейших задач освоения бескрайних территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока <в первые послереволюционные годы> была подготовка кадров из коренных северян. Для ее выполнения член президиума Комитета Севера профессор В. Г. Богораз-Тан, бывший народоволец, занявшийся этнографией в царской ссылке, предложил создать специальное высшее учебное заведение. В 1925 году при рабфаке ЛГУ (Ленинградский государственный университет) было открыто северное отделение (Северный рабфак).

Будущих студентов направляли на учебу в Ленинград родовые, районные и окружные туземные Советы. <...> К началу занятий в Ленинград приехали 25 северян, из них 19 представителей коренных малочисленных народов — ненцев, тунгусов, чукчей, вогулов, юкагиров, алеутов и др. Руководителями северного отделения рабфака стали профессора В. Г. Богораз-Тан и Л. Я. Штернберг. Осенью 1926 года Северный рабфак ЛГУ был включен в состав нового вуза — Института живых восточных языков в качестве его северного отделения (заведующий Н. Г. Таланов). Северный факультет готовил специалистов средней квалификации в области строительства, хозяйственно-кооперативной и педагогической работы для северных окраин Союза ССР. Т. М. Смирнова. Институт народов Севера в Ленинграде — кузница кадров для советского Крайнего Севера и Дальнего Востока // След метеора. Искусство народов Севера 1920-1930. СПб, 2011. С. 29-35.

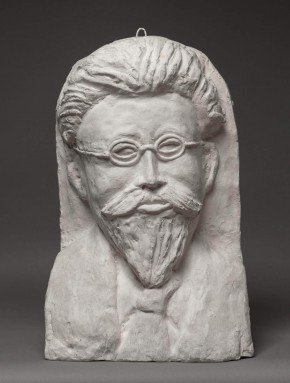

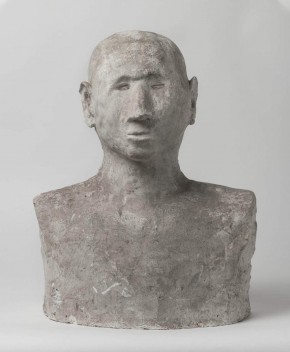

В 1926 году на Севфаке была создана рисовальная студия, которой руководил П. И. Соколов, а с 1934 года — А. А. Успенский. В разное время в ней также преподавали П. И. Акишин, Т. Метлицкая. Наибольший вклад в развитие художественного творчества севфаковцев и инсовцев внес скульптор Леонид Абрамович Месс, чья деятельность с 1928 года в течение 13 лет была связана с этим учебным заведением. Он также начал с преподавания рисования, а вскоре организовал скульптурную мастерскую. С 1934 года Л. А. Месс возглавлял художественные мастерские ИНС. Инсовцы рисовали, лепили, занимались резьбой по кости. Сочетание первобытно-реалистического взгляда на природу и методов профессионального искусства дали необычный художественный сплав, получивший название «северный изобразительный стиль». В ноябре 1929 года в Русском музее открылась первая выставка севфаковцев «Искусство народностей Сибири», имевшая большой успех. С нее началось «триумфальное шествие» художников-северян — участие в многочисленных выставках в Ленинграде, Москве и за границей. В 1937 году работа группы студентов ИНС была отмечена Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Там же. С. 35.

В 1927 году институт был переименован в Ленинградский Восточный институт им. А. С. Енукидзе, а северное отделение 8 ноября того же года преобразовано в Северный факультет (Севфак), переведенный в Ленинград в здание бывшей Духовной академии на территории Александро-Невской лавры (Обводный канал, 17).

Масштабные преобразования во всех сферах жизни на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, организация национальных округов (с 1929) вызвали необходимость не только расширить подготовку кадров, но и поднять ее на более высокий уровень — уровень высшего образования. Постановлением Ученого Комитета при ЦИК СССР Северный факультет при Ленинградском Восточном институте был реорганизован в самостоятельный Институт народов Севера. Открытие этого единственного в мире вуза для коренных малочисленных народов 1 января 1930 года было отмечено митингом его студентов и преподавателей.

Ректором ИНС стал Карл Янович Лукс — видный латышский революционер, в 1920-х годах работавший на Дальнем Востоке, заместитель председателя Дальневосточного бюро Комитета Севера и уполномоченный Главнауки Наркомпроса РСФСР. Он сформулировал задачи и особенности ИНС как учебного заведения в статье «Институт народов Севера, его место и задачи», опубликованной в журнале «Советский Север». <...>

Профессорско-преподавательский состав ИНС состоял из видных ученых, среди которых были профессора В. Г. Богораз-Тан, Б. Н. Вишневский, Я. П. Кошкин, С. В. Керцели, С. Н. Горбунов, М. В. Серебряков, П. П. Ростиков, Б. Д. Греков, Н. С. Норкин, С. Е. Малов, Н. А. Тюшевский и многие другие известные североведы. <...>

Важнейшей задачей ИНС была организация научного изучения все еще малоисследованных огромных регионов страны — Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем этим занимались не только научные сотрудники и преподаватели, но и учащиеся. «Каждый студент Института должен стать хорошо подготовленным пионером-исследователем своего народа и обжитых им (народом) пространств тайги и тундры»— так формулировал одно из направлений работы ИНС его первый ректор К. Лукс. <...>

Ленинградский ИНС был закрыт в октябре 1941 года, а в феврале 1942 года оставшихся студентов и преподавателей эвакуировали в Омск, где некоторое время (до 1943 года) они продолжали работу на Северном факультете пединститута. Всего за годы своей деятельности ИНС подготовил около 300 специалистов в разных сферах экономики, управления и народного образования. Многие выпускники ИНС стали крупными советскими деятелями, писателями — зачинателями национальной литературы, учеными, художниками, занимали посты руководителей национальных округов — чукча Тэвлянто, бурят Бадма Баранов, эвенк Алексей Салаткин, юкагир Тэки Одулок, удэгеец Джанси Кимонко, нанайцы Богдан Ходжер и Александр Оненко, ненцы Антон Пырерка и Константин Панков и др.

После Великой Отечественной войны подготовка кадров для Крайнего Севера и Дальнего Востока в Ленинграде возобновилась в 1948 году на Северном факультете ЛГУ и северном отделении ЛГПИ им. А. И. Герцена, в результате слияния которых в 1953 году появился факультет народов Крайнего Севера ЛГПИ, с 2001 года преобразованный в ИНС.

Т. М. Смирнова. Институт народов Севера в Ленинграде — кузница кадров для советского Крайнего Севера и Дальнего Востока // След метеора. Искусство народов Севера 1920-1930. СПб, 2011. С. 30-36.