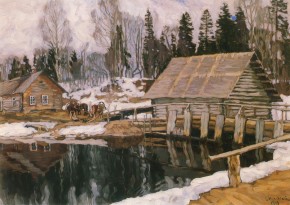

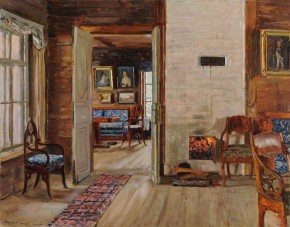

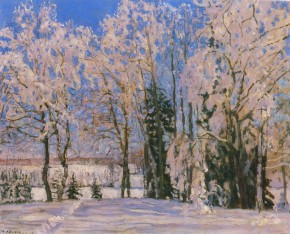

ЖУКОВСКИЙ Станислав Юлианович

1875, мыза Ендриховцы Гродненской губ. -1944, Прушково, близ Варшавы, Польша

Живописец, педагог.

Родился на мызе Ендриховцы (Гродненская губерния). Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1892–1901) у И. И. Левитана. Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1903) и Союза русских художников (с 1907). Участник выставок с 1893: Московского общества любителей художеств (1893–1901, 1903), Московского товарищества художников (1895–1898), Товарищества передвижных художественных выставок (1896–1917), «Мира искусства» (1902, 1903), Союза русских художников (1904–1923); Международных в Мюнхене (1909 – золотая медаль, 1913), Венеции (1910), Риме (1911) и других.

Свои лучшие, классические для русского импрессионизма произведения создал в середине – второй половине 1900-х. В 1910-х его живопись претерпела метаморфозы. С новыми мотивами усадебной старины творчество обрело явный неоромантический оттенок, повысилась цветность его полотен, дневному освещению начал предпочитать искусственное или вечернее.

Преподавал в собственной студии в Москве (с 1906). В 1923 уехал в Польшу. Во время оккупации погиб в концлагере «Прушков», близ Варшавы.