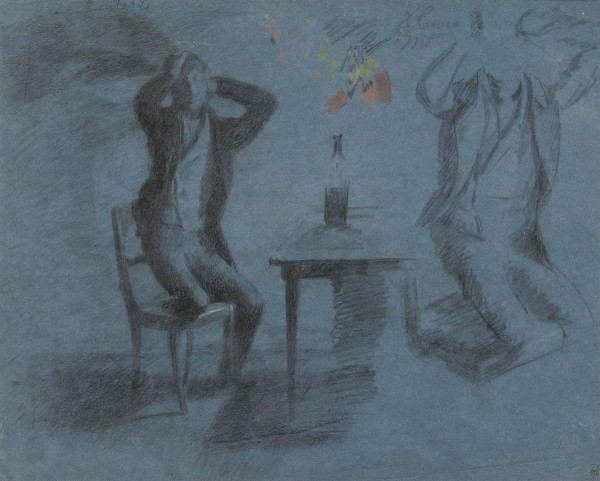

Игрок, сжимающий голову руками

Два этюда для картины «Игроки» (1852, КМРИ). 1851-1852

- Бумага на картоне, итальянский карандаш, мел. 32 х 40

- Р-7728

Пост. в 1918 от Е. М. Терещенко, Петроград; ранее — в собр. И. Н. Терещенко, Киев; ранее — в собр. Л. М. Жемчужникова, Москва, Петербург

- Период Вторая половина XIX века

- КатегорияБытовой жанр

- Поделиться

В 1840-е годы бытовому жанру еще существенно недоставало психологизма. Художники больше пользовались «описательностью» в изображении жизненных, даже драматических ситуаций. Но постепенно эта особенность 40-х годов перерастет как бы в свою противоположность. Расстояние во времени между федотовскими сепиями («Магазин», «Художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант», «Следствие кончины Фидельки», все — ГТГ), исполненными в 1844–1846 годах, и этюдами для картины «Игроки» немногим более пяти лет. И в то же время между этими произведениями — эпоха.

В «Игроках» выразилось то, к чему будет идти русское искусство вплоть до Н. Н. Ге с его циклом «Христос и Пилат». Преодоление литературности, повествовательности, свойственной 40-м годам, займет несколько десятилетий.

Показать полный текстПоследние работы художника — несколько вариантов «Вдовушки» (ГТГ, ГРМ: Ж-4522, Ж-6433), «Анкор, еще анкор!» (ГТГ), «Игроки» (1852, КМРИ) — с разной стороны, в разных сюжетных поворотах, с разными выводами трактуют тему трагической судьбы человека, не имеющего сил и средств противостоять обстоятельствам жизни, прозябающего в тревожной, безысходной атмосфере: «Они убивают время, пока оно не добьет их в свою очередь», — это опять сам художник о своих героях и, безусловно, о себе самом*. <...>

В последних полотнах художника не осталось ничего от безмятежной ясности, доброго насмешливого взгляда, юмора так называемой нравственно-критической серии — в них отчаяние безвыходности, страх перед жизнью, с громадной силой, несмотря на крошечные размеры, выраженный фантасмагорической игрой кроваво окрашенного света, пожирающих пространство теней и конвульсивным движением растворяющихся в призрачной светотеневой игре персонажей. В этих полотнах — пароксизмы трагического мироощущения, предвечный ужас. Невероятный эмоциональный отклик вызывает картина «Игроки» **: неминуемое утро; фигуры почти бесплотны, как в запредельности; пустые рамы на стене… Есть от чего тронуться умом! Григорий Голдовский. О Павле Андреевиче Федотове // Павел Федотов. СПб, 2015. С. 14-15.

* Сарабьянов Д. В. Павел Андреевич Федотов. С. 86–91.

** Киевский музей русского искусства, инв. Ж-70.

Беспокойство духа, отчаяние сквозят и в последних произведениях Федотова — «Игроки», «Анкор, еще анкор!». Рисунки к ним, как и живописные полотна, резко отличаются от всего созданного до того не только Федотовым, но и всеми художниками первой половины XIX века. Между рисунками Федотова с текстами (Р-7598, Р-7599) и эскизами к «Игрокам» (Р-7726, Р-7729, Р-7710, Р-7728, Р-7727), «Анкор, еще анкор!» (Р-7708, Р-7706, Р-7705, Р-7707) прошло всего лишь несколько лет. Между тем эти произведения будто исполнены художниками, жившими в разные эпохи, формировавшимися на разных этических и эстетических нормах. В «Игроках», как и в «Анкор, еще анкор!», Федотов уже вполне преодолел литературность, повествовательность, свойственную «натуральной школе». Он достиг графического лаконизма и выразительности, когда линия, контур не превалируют. «Работает» пятно, для которого точно найдено место в формате листа бумаги. Сочетанием сине-зеленой основы, на которой сделаны рисунки, с черным карандашом, легким прикосновением красного или желтого цветов, обозначающих тени от горящих свечей, Федотов достигает иллюзии темноты пространства, в котором происходит драматическая коллизия. Фигура человека с поднятыми к голове руками, тень от нее на полу и стене — как уход игрока в другой мир, его физическая кончина. Здесь текст не нужен. Он помешал бы сильным эмоциям, драме, постигшей проигравших. Евгения Петрова. Рисуночное наследие Павла Федотова на фоне графики 1830—1840-х годов // Павел Федотов. СПб, 2015. С. 22-23.