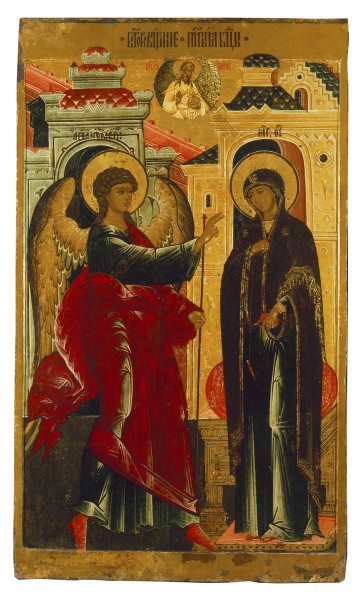

Благовещение

Ярославль. Середина XVII века

- Дерево, паволока, левкас, темпера. 197 × 116 × 4

- ДРЖ-2891

Пост. в 1957 из Ярославского областного художественного музея-

Сведения о реставрации:

Конёнков С. Ф. (1957–1958) - Перцев Н.В., Ярыгина И.В. (1960)

Стимулом к распространению монументальных икон Благовещения Богородицы могло послужить перенесение в Москву в 1561 году по воле царя Иоанна Грозного одноименного образа из Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде. Икона была установлена в местном ряду иконостаса царского Благовещенского собора и стала образцом для многочисленных повторений. На столичных иконах-репликах воспроизводились поза Богородицы, стоящей на фоне низкого трона с подушками, положение Ее рук, фигура Богомладенца, «проявляющаяся» в складках мафория на груди Девы Марии. Такое изображение казалось наиболее адекватным выражением идеи Боговоплощения.

Схожая иконография, за исключением изображения Младенца, воспроизводилась мастерами Поволжья в XVII веке. Отличительной особенностью их икон было использование усложненного архитектурного фона, крупные формы которого соответствовали монументальным фигурам архангела Гавриила и Девы Марии. С каждой из фигур была соотнесена палата на заднем плане. Мотив явления Божьего вестника подчеркивался высоким арочным проемом за его спиной. Неожиданность и стремительность его движения противопоставлялись статике фигуры Богородицы, в недоумении застывшей на фоне второй палаты.

Обязательным элементом иконографии было изображение Бога Отца в небесном сегменте (или круглом сиянии) в верхней части иконы. Дуновение в виде лучей, исходящее из его уст, спускалось на главу Богоматери. Монументальность композиции на ярославской иконе поддерживается насыщенным колоритом. Мастер использует плотно кроющие краски, наиболее интенсивная из которых — малиновая — полыхает на гиматии архангела. Лики архангела и Богородицы написаны обобщенно, без детализации. Достаточно ограниченно применены в личном и белильные высветления. Н. В. Пивоварова // Осень русского Средневековья. СПб. 2018. С. 144.

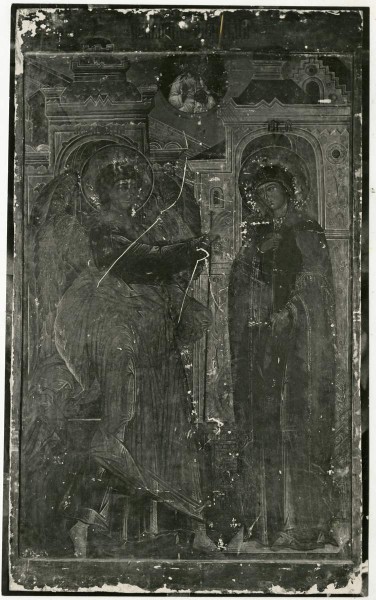

Раскрыта в 1957–1960 в ГРМ С.Ф. Коненковым

Показать полный текстПраздник Благовещения — день, в который архангел возвестил Деве Марии, что ей суждено стать Матерью Спасителя — был повсеместно установлен еще в III в. Важность события способствовала большому распространению икон «Благовещения». Уже в древнейшее время разрабатывается ряд иконографических вариантов, отличающихся позами, жестами персонажей, введением различных атрибутов. Основой для них послужили литургические тексты, евангельские и апокрифические повествования.

На иконе ярославского мастера представлено явление благовествующего архангела в момент, когда Богоматерь пряла нить. В этом (согласно Протоевангелию Иакова), как и в ряде других случаев, проявилась исключительность Богородицы. По жребию ей досталось ткать для завесы храма самую дорогую ткань — настоящую багряницу (пурпур), что имеет и скрытый, мистический смысл — прядение пурпура как бы возвещает «прядение» младенца из крови матери. Данный иконографический тип, включающий изображение Девы с пряжей, являлся самым распространенным на Руси, поскольку он раньше других стал здесь известен (изображения в соборе Св. Софии в Киеве, Рождественском соборе Антониева монастыря в Новгороде), и, что особенно важно, к такому типу можно отнести прославленную святыню — так называемое «Устюжское Благовещение». Произведение ярославского мастера — пример того, что древний вариант, претерпевший некоторые изменения, встречается в поздней иконописи.

Композиция иконы носит монументальный характер. Фигуры архангела и Богоматери, громоздящиеся друг за другом палаты массивны и тяжеловесны. Тесными кажутся рамки отведенного для изображения пространства. Мощности форм соответствует колористическое построение композиции — крупными цветовыми плоскостями. Упрощение техники доличного письма при тщательной проработке ликов, графическая сухость орнаментов при свободной, широкой манере исполнения основных элементов, широкие спрямленные контуры и, наконец, насыщенный малиновый тон, не характерный для ярославских мастеров XVII в., позволяют датировать произведение началом XVIII в. Нина Турцова // «Пречистому образу Твоему поклоняемся...». Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб. 1995. С. 24.

Выставки: «Реставрационным мастерским Русского музея - 100 лет.». Корпус Бенуа (г. Санкт-Петербург), апрель-июль 2022; «Осень русского Средневековья». Корпус Бенуа

Литература, публикации: Иисус Христос в христианском искусстве и культуре XIV-XX века. СПб., 2000. С. 39. № 6; "Пречистому образу Твоему поклоняемся...". Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб., 1995. С. 24. Кат. 11; Турцова Н. М. Ярославская иконопись XVI-XVIII столетий в собрании Русского музея // Древнерусское искусство. Новые атрибуции. Сб. статей. СПб., 1994. С. 54-55

Состояние сохранности до реставрации:

Наблюдалось повсеместное отставание паволоки от основы, расслоение левкаса. Отчетливо просматривались следы неоднократных поновлений.

Комплекс проведенных мероприятий:

Проведено укрепление отстающей паволоки и расслаивающегося левкаса (осетровый клей, припарки). Раскрытие велось скальпелем с использованием этанола и ацетона. Поверхность периодически притиралась подсолнечным маслом. Так как авторская живопись неоднократно поновлялась, при раскрытии в местах отсутствия авторской живописи оставлялся утоньшенный слой записи. При окончании полного раскрытия (1960, удаление записей с верхнего, правого и частично левого полей, а также с изображения Саваофа) применялся монометиловый эфир этиленгликоля в сочетании с подсолнечным маслом. Места утрат тонированы акварелью на старой олифе, после чего поверхность иконы притерта мастичным лаком в смеси со скипидаром.

Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея — 100 лет. СПб, 2022. С. 48.