Сватовство майора (Смотрины в купеческом доме)

Около 1851

- Холст, масло. 56 x 76

- Ж-4521

Пост. в 1897 из Царскосельского Александровского дворца; ранее (до 1870 в собр. В.А.Кокорева (Москва)

- Период Первая половина XIX века

- КатегорияБытовой жанр, Интерьер

- Поделиться

Вариант-повторение одноименной картины 1848, находящейся в ГТГ. Павел Федотов. СПб, 2015. С. 66.

В «Описании картин и эскизов Павла Федотова» автор пишет: «"Женитьба майора". Оконченная картина. В купеческий дом сваха приводит жениха-майора. Хозяин засуетился поскорее застегнуться. Дочка, сконфуженная, хочет убежать, но мать удерживает ее за платье. Обе разряжены для приема жениха. На столе разная закуска. Кухарка несет кулебяку, а сиделец — вина. К нему из другой комнаты тянется старуха с вопросом: к чему эти приготовления? А он показывает на входящую сваху. Шампанское уже стоит на подносе на стуле. Кошка замывает гостей». В Русском музее находится вариант-повторение одноименной картины 1848 года (Третьяковская галерея), за которую художник был удостоен звания академика. Русский музей. От иконы до современности. СПб. 2015. С. 164.

«Сватовство майора» — центральное произведение зрелого периода в творчестве мастера. Оно выявило принципы его искусства, его метод и мастерство.

Из всех персонажей картины сам жених менее всего интересует художника. Он изображен на втором плане, как фигура, нужная только для объяснения причины переполоха в купеческом доме. Остальные персонажи картины разбиты на группы, каждая из которых развивает свою сюжетно-образную линию в пределах темы картины. В центре композиции — убегающая невеста и маменька, пытающаяся ее удержать. Взаимодействие этих персонажей — одна из главных линий развития сюжета. Повинуясь воле художника, зритель переходит от персонажа к персонажу, все они оказываются связанными между собой жестом или позой. Таким образом создается своего рода «композиция движения». Сам метод группировки действующих лиц является новым для русской жанровой живописи приемом. Художник так располагает комнату и действующих лиц, что у зрителя создается невольное ощущение, будто он заглянул в окно и увидел переполох, царящий в купеческом доме. «Сватовство» дошло до нас в двух вариантах. Федотов переработал повторение своей картины. Несмотря на то, что картина невелика по размерам, она очень тщательна по отделке. Как пояснение к «Сватовству майора» Федотовым написано стихотворное произведение — знаменитая «Рацея». Картина говорит:

«О том, как люди на свете живут,

Как иные на чужой счет живут,

Сами работать ленятся,

Так на богатых женятся».

В 1849 году картины Федотова впервые были показаны на академической выставке: успех был оглушительным! До того никому не известный живописец, представивший на суд публики три картины — «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора», в одночасье сделался знаменитым! «Непроходимая толпа, которая во время выставки не уменьшалась перед картинами г. Федотова, служит самым убедительным доказательством того восторга и сочувствия, которые возбуждали эти произведения в большинстве посетителей художественной выставки», — отмечал обозреватель «Современника»*. «Дань хвалы, почтения и удивления», место «в ряду первых наших мастеров сулил художнику и погодинский „Москвитянин“»**. Более глубокое, концептуальное, историко-культурное обоснование всеобщего восторга, вызванного картинами Федотова, дал Валериан Майков, один из теоретиков «натуральной школы» в русской литературе, увидевший в творчестве отставного штабс-капитана программное становление идеологии этой школы в пластическом искусстве: «Лишь в наши дни человек со всеми его странностями и пороками, принадлежащий даже к самому низкому обществу и стоящий на самой низшей ступени человеческого достоинства, обратил на себя внимание искусства потому только, что он человек. Это литературное преобразование началось со времен Пушкина; окончательный удар обветшалым понятиям старой школы был нанесен появлением Гоголя. Идеализация сменилась изображением действительности во всей их полноте и истине... В живописи перед нашими глазами случился такой же переворот! (курсив наш. — Г. Г.)»***. Григорий Голдовский. О Павле Андреевиче Федотове // Павел Федотов. СПб, 2015. С. 11-12.

* Лещинский Я. Д. Павел Андреевич Федотов. Художник и поэт. Л.; М., 1946. С. 225.

** Там же. С. 230.

*** Там же. С. 227.

Именно на традициях иллюстрирования 1830–1840-х годов сформировался Павел Федотов. Его живописные и особенно графические произведения тесно связаны с авторскими текстами. К такому взаимодополнению литературы и изображения привыкла и тогдашняя публика. Лев Жемчужников, приятель Федотова, был убежден, что «Сватовство майора» без стихов и стихи без картины не полны; то и другое, вместе взятое, составляют одно неразделимое целое*. По его мнению, чтобы полнее понять эту картину, «нужны пояснения в виде стихов и прибауток, которые, сообщая все подробности, знакомили бы зрителя с внутренней жизнью каждого из действующих в картине лиц»**.

Видимо, в это время бытовому жанру, еще только зародившемуся в России, существенно недоставало умения художников воспроизводить психологические состояния участников событий. Художники той поры больше пользовались «описательностью» в изображении жизненных ситуаций. Евгения Петрова. Рисуночное наследие Павла Федотова на фоне графики 1830—1840-х годов // Павел Федотов. СПб, 2015. С. 20.

* Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971. С. 110.

** Там же.

Внизу, на уголке платка, подпись инициалом: Ф. На обороте: Переложенъ со стараго холста на новый 1886 г. А. Сидоровъ.

Программы/фильмы о данном произведении в медиатеке:

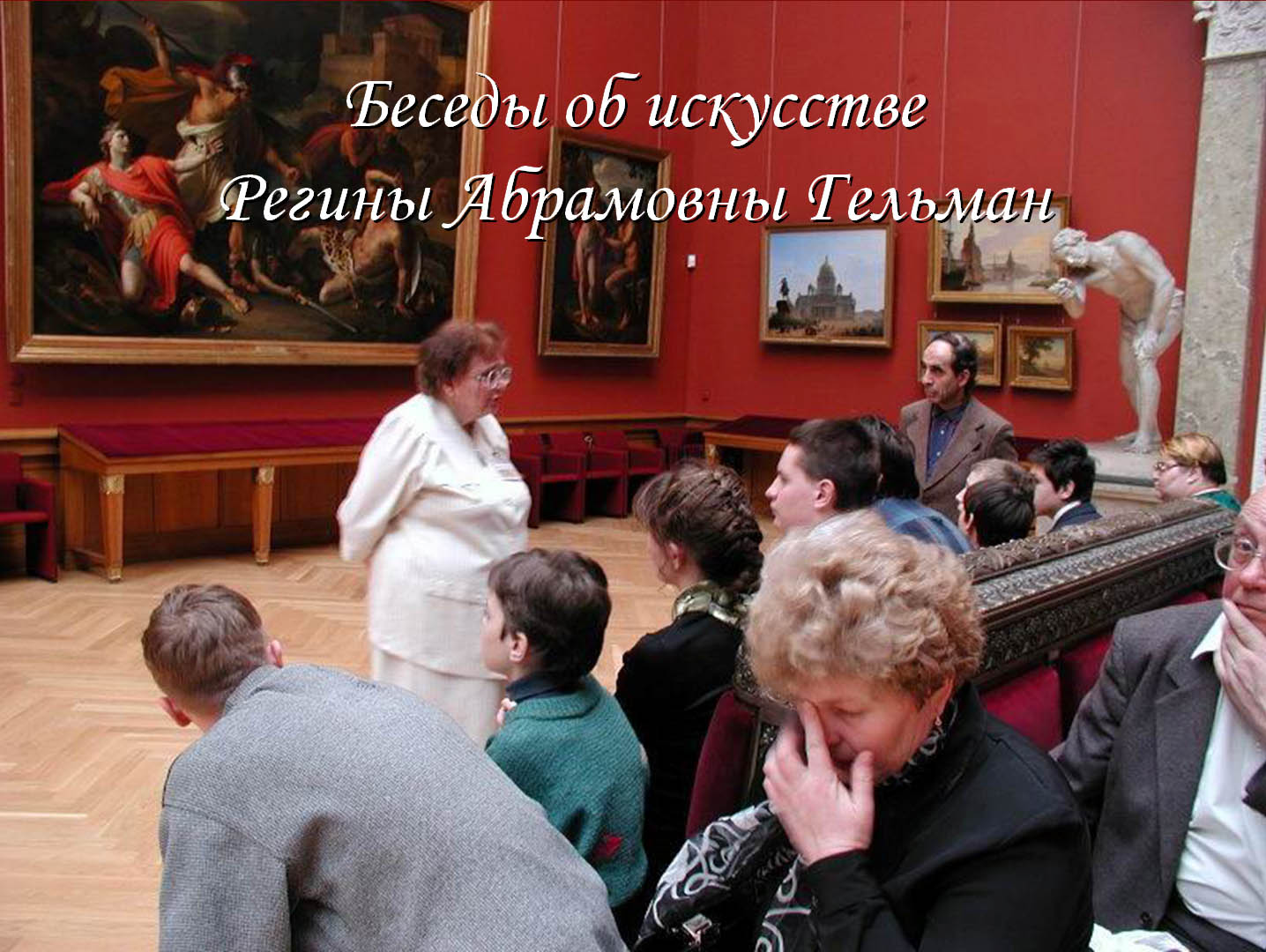

Аудиовизуальные лекции старшего научного сотрудника Русского музея, заслуженного работника культуры Регины Абрамовны Гельман посвящены нескольким шедеврам из коллекции Русского музея. Вы можете узнать о том, что такое «натюрморт», как И.Е.Репин создавал свое произведение «Бурлаки на Волге» или о том, как в самый непростой момент своей жизни В.И.Суриков решился писать «Взятие снежного городка».

Павел Андреевич Федотов (1815-1852) - основоположник совершенно нового для России жанра бытовой сатирической картины. Он известен своими маленькими полотнами на сюжеты из жизни "бедных людей": горожан, чиновников, служащих, военных, купцов и мещан, создал настоящую энциклопедию русской городской жизни своего времени.