Расширенный поиск по коллекциям

Да будет мерой чести Ленинград!

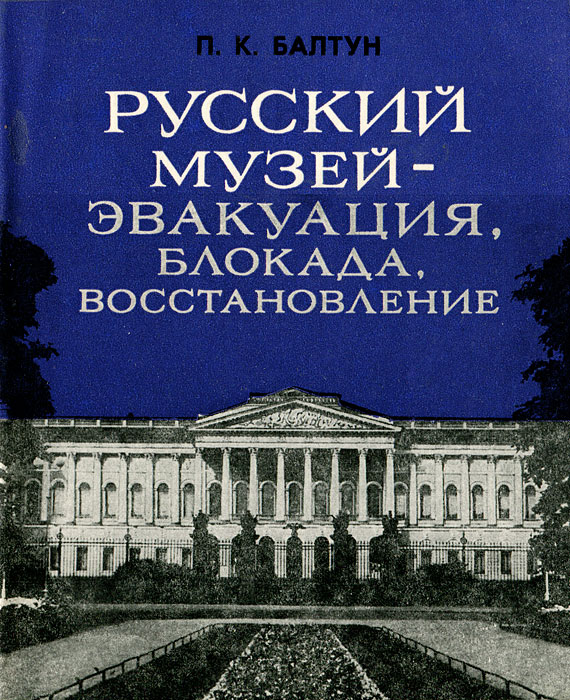

Выставка подготовлена к 80-летию снятия блокады Ленинграда и объединяет около 400 произведений из коллекции Русского музея, созданных художниками, работавшими в блокадном городе, а также архивные фотографии о жизни музея в период Великой Отечественной войны. Тематические разделы выставки и сортировка по авторам и хронологии создания произведений помогают увидеть весь объем художественного наследия блокадных лет, которое бережно хранится все эти годы в стенах Русского музея.

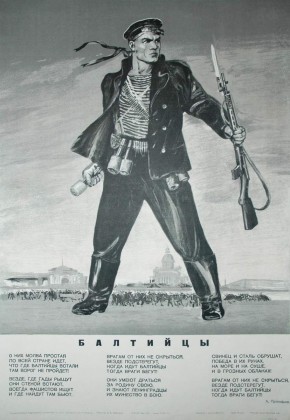

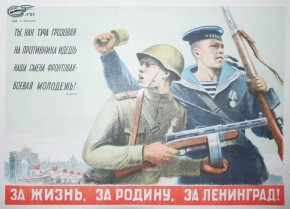

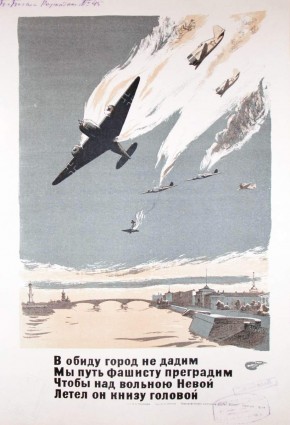

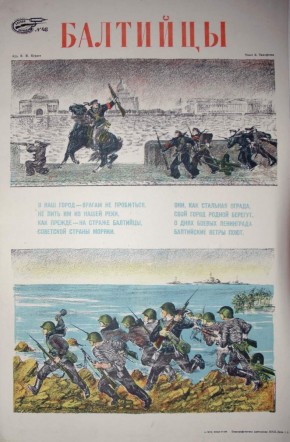

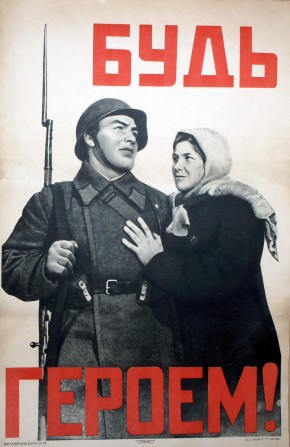

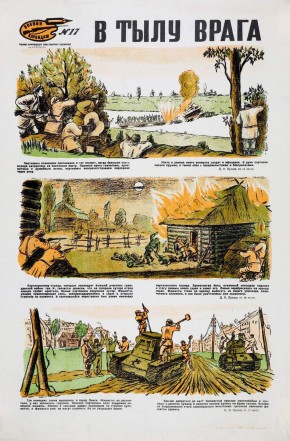

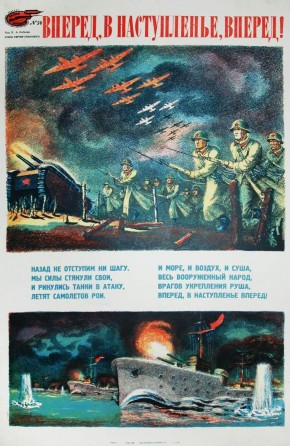

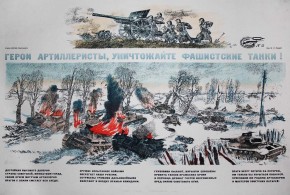

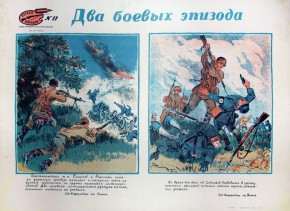

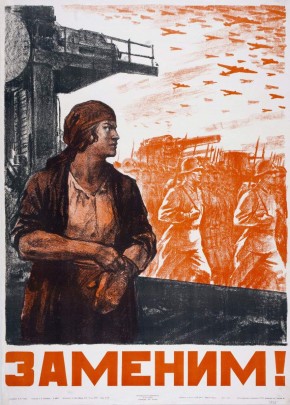

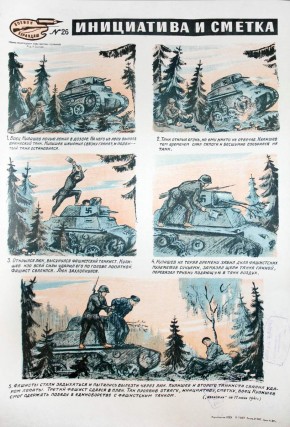

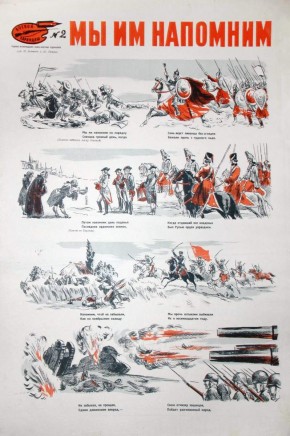

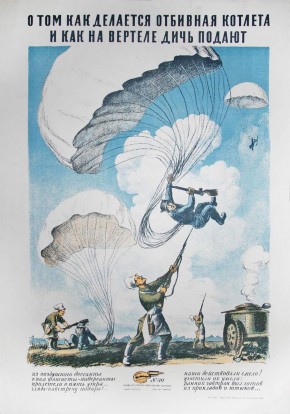

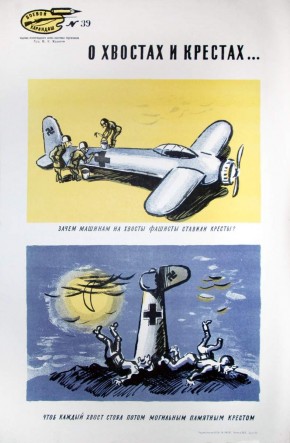

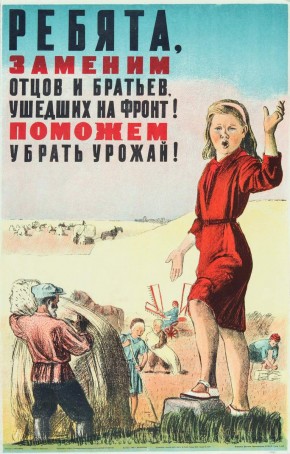

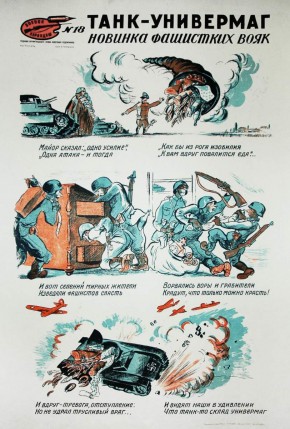

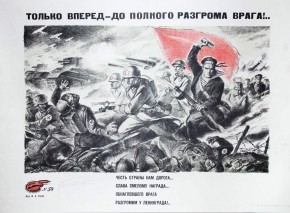

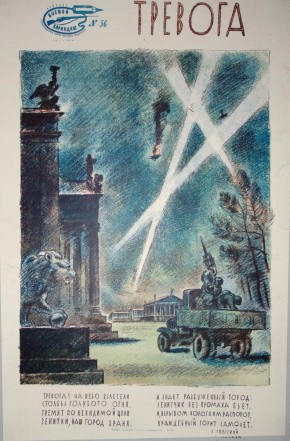

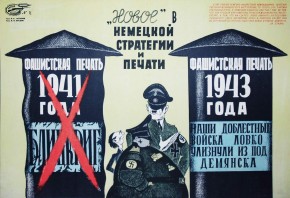

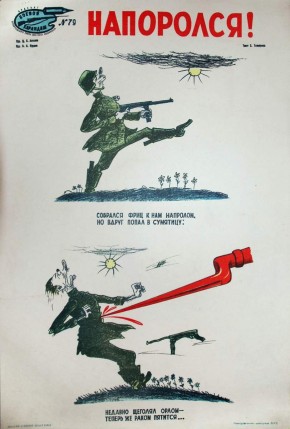

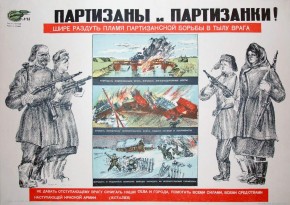

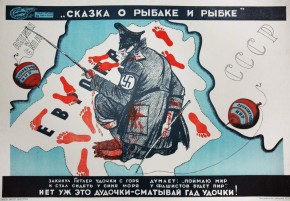

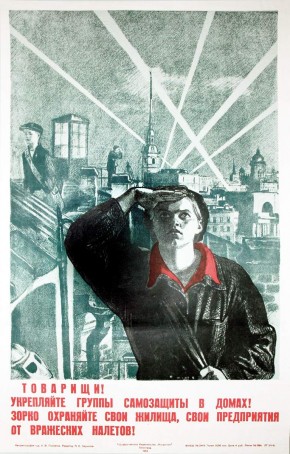

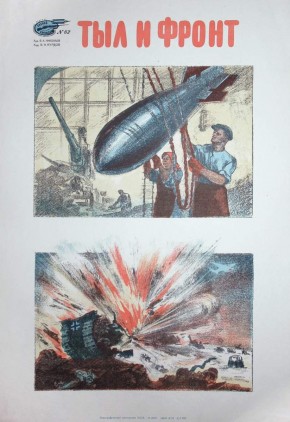

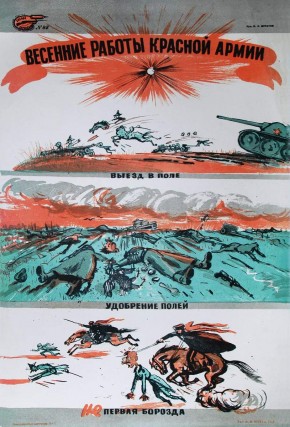

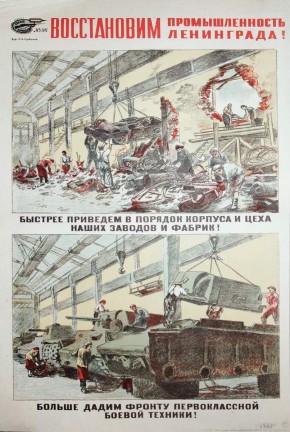

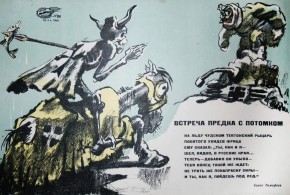

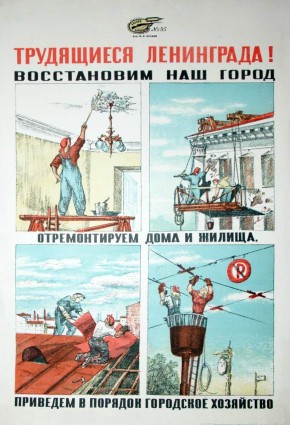

Огромную роль во время Великой Отечественной войны в поднятии боевого духа солдат и всего народа сыграл плакат. С самого начала войны часть ленинградских художников подключилась к агитационно-массовой работе, создавая выразительные плакаты. Среди них – члены творческого объединения «Боевой карандаш» И.С.Астапов, В.И.Курдов, Н.Е.Муратов, Н.А.Тырса и многие другие.

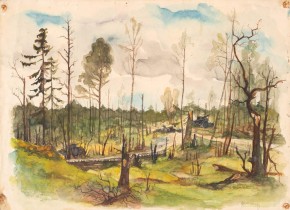

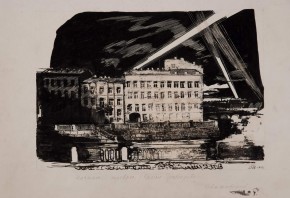

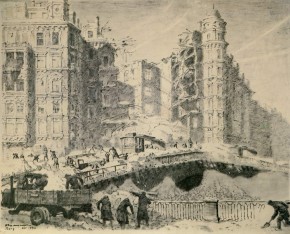

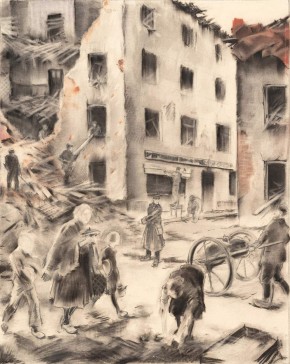

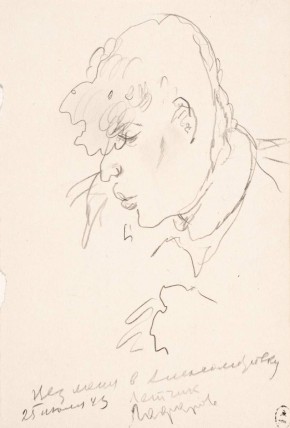

Оставшиеся в блокадном Ленинграде живописцы и графики, несмотря на артобстрелы, бомбежки, голод, холод и тяжелейшие условия жизни, запечатлевали в небольших живописных холстах, а чаще в графических листах военные будни любимого города, подвергавшиеся разрушениям архитектурные памятники и самоотверженную борьбу мужественных жителей города-фронта. Среди художников, имена которых навсегда вошли в историю ленинградского искусства ‒ Д.П.Бучкин .Е.Д.Белуха, Г.С.Верейский, В.А.Власов, Л.И.Гагарина, Н.И.Дормидонтов, В.В.Зенькович, А.А.Казанцев, П.М.Кондратьев, В.М.Конашевич, В.Н.Кучумов, Е.О.Марттила, Я.С.Николаев, А.П.Остроумова-Лебедева, А.Ф.Пахомов, В.В.Пакулин, Ю.Н.Петров, М.Г.Платунов, братья В.Н.Прошкин и А.Н.Прошкин, А.И.Русаков, Н.Х.Рутковский, И.А.Серебряный, Вл.А.Серов, Г.Н. Траугот, Г.П.Фитингоф, П.А.Шиллинговский, С.Б.Юдовин.

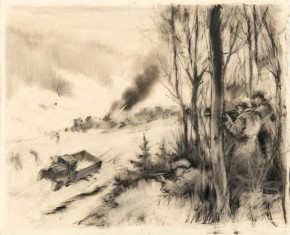

Из блокадного города многие художники выезжали на фронт, в партизанские отряды, на Ладогу, запечатлели ледовую трассу «Дороги Жизни», делали портреты защитников города, летчиков и моряков Балтийского флота. В небольших скульптурных композициях сохранили для нас образы защитников города и его жителей А.В.Андреева-Петошина, В.В. Гущина-Филимонова, В.В.Исаева, В.В.Лишев, В.Б.Пинчук. Одно из ключевых событий ‒ прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года ‒ запечатлели на своей картине «Прорыв блокады» И.А.Серебряный, Вл.А.Серов и А.А.Казанцев, которые написали ее за месяц и показали уже 23 февраля 1943 года на выставке к 25-й годовщине Красной Армии.

Выставка дополнена материалами из фотоархива Русского музея, повествующими о жизни музея в годы Великой Отечественной войны. Опубликован список художников, погибших в Ленинграде в годы блокады.

Послевоенное поколение художников также обращалось в своем творчестве к теме блокады. Среди наиболее значительных произведений ‒ картины Б.С.Угарова, А.А.Мыльникова, А.Н.Блиока, скульптурные эскизы к памятнику на Площади Победы М.К.Аникушина, модель памятника «Дорога жизни» К.М.Симуна.

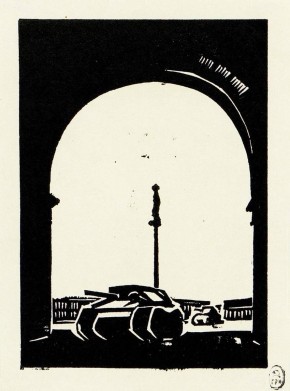

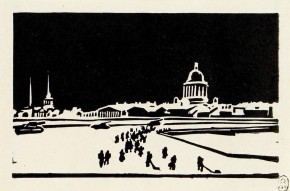

Вид Дворцовой площади от арки Главного штаба

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:11,8 х 8,4. Л.:13,2 х 9,8

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18362

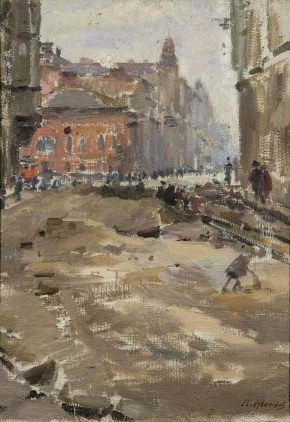

Вид на площадь Льва Толстого в дни блокады

- 1942

- Холст, масло. 70 x 50

- Государственный Русский музей

- ЖС-1099

Воин Красной Армии, спаси!

- 1942

- Бумага, хромолитография. 43,9 х 31

- Государственный Русский музей

- ГрПл-2362

Врач у больной

- Из серии «В стационаре»

- 1942

- Бумага, цветной карандаш. 14,1 x 20

- Государственный Русский музей

- РС-13572

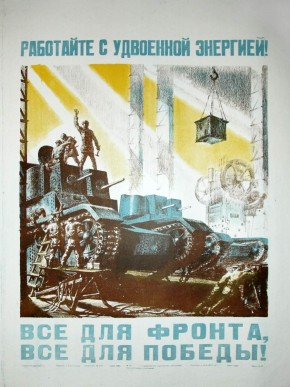

Все для фронта! Все для победы! Работайте с удвоенной энергией

- Л.-М., "Искусство"

- 1942

- Бумага, хромолитография. 71,5 х 55,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-245

Встреча Нового года в Ленинграде

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 20,3 x 21,8

- Государственный Русский музей

- РС-14070

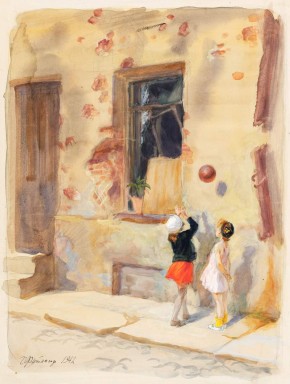

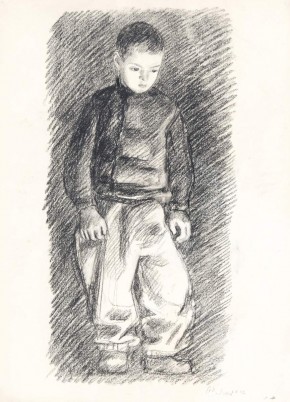

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине. По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

Гибель вражеского самолета

- 1942

- Бумага, гуашь. 13,8 x 19,1

- Государственный Русский музей

- РС-1457

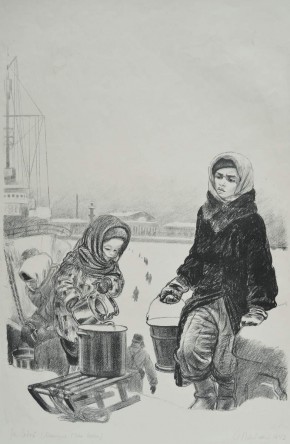

Две девочки

- Из серии «В детдоме»

- 1942

- Бумага, цветной карандаш. И.: 39 x 19; л.: 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1292

Дежурные. Весна 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,1 x 15,3

- Государственный Русский музей

- РС-13353

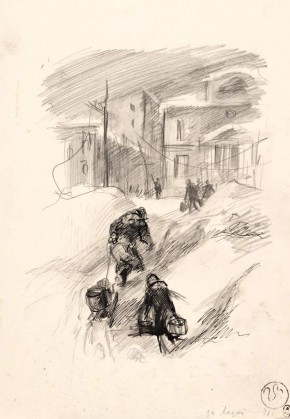

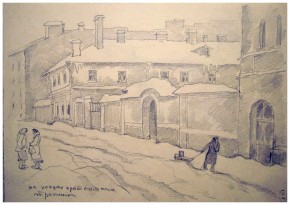

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Дети — помощники партизан

- 1942

- Гипс тонированный. 22,5 x 19 x 15

- Государственный Русский музей

- СО/ПФ-149

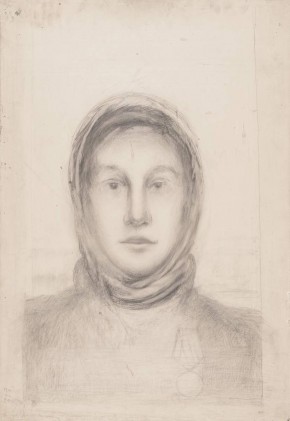

Женская голова

- Эскиз к картине «Победа»

- 1942

- Бумага на фанере, графитный карандаш. 58 x 39,7

- Государственный Русский музей

- РС-14091

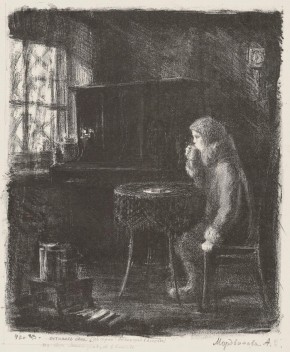

Женщина у «буржуйки». Блокада

- 1942

- Холст, масло. 64 x 51,5

- Государственный Русский музей

- Ж-10939

Картина написана в марте-апреле 1942 года.

За водой

- 1942

- Бумага, автолитография. Л.: 90 х 62; и.: 59,7 х 44,5

- Новокузнецкий художественный музей

- Г-166

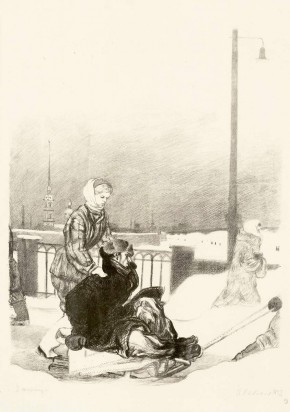

Александр Фёдорович Пахомов провёл всю блокадную зиму в осаждённом Ленинграде, создав целую серию графических работ. Как писал сам художник, эта серия «не является непосредственными зарисовками с натуры, это композиции, сделанные на основе наблюдений и размышлений… хотелось изобразить все то новое, что принесла с собой война и блокада. Вид ленинградских улиц был необычным, исчезли трамваи, автобусы, автомобили, мало стало прохожих, появились снежные сугробы; там, где был всегда подметенный асфальт, появились люди с детскими саночками, везущие разную поклажу».

Автолитография «За водой» – одна из первых работ серии. Она является плодом строгого отбора впечатлений. Художник писал: « …у проруби на Кронверкском канале на Петроградской стороне, куда как раз я и ходил за водой, отсутствие гранитной набережной, деревья и кустарники делали этот уголок Ленинграда похожим на деревенский или пригородный пейзаж… И чтобы сцену «За водой» сделать именно «блокадной», ленинградской, драматичной, недостаточно было показать душевное состояние людей, выражение их лиц… По первоначальному замыслу ведро с водой нес мужчина, возможно ленинградский профессор. Сначала мне казалось удачной находкой – профессор с ведрами на коромысле. Что может быть необычнее, «блокаднее» этой картины. Но, сделав первый эскиз, я понял, что это не выражает правду жизни… Я заменил мужскую фигуру женской…. надо показать людей нормальных, выносливых, но исхудавших, истощенных голодом. К этому я и пришел в окончательном варианте».

За водой

- Из серии «Ленинград в дни блокады»

- 1942

- Бумага, литография. И.: 59,2 х 45; л.: 74,4 х 54,4

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-12031

За водой

- Из серии Блокада Ленинграда

- 1942

- Холст, масло. 95,5 х 96

- Государственный Русский музей

- Жб-1765

Этот драматический сюжет не раз встречается в творчестве ленинградских художников. Запечатленное Рутковским - реально, каждодневно и вместе с тем символично. В картине все озарено войной: высокое, словно полыхающее небо, снег, от отблесков кажущийся кровавым; темные силуэты людей, изможденные лица. Люди - страдальцы и подвижники. Стрелка Васильевского острова на заднем плане напоминает о достоинстве города, трагической красоте человека, выстоявшего вместе с Ленинградом. Анатолий Дмитренко // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 419.

За водой

- 1942

- Холст, масло. 41 x 48,5

- Государственный Русский музей

- ЖС-2341

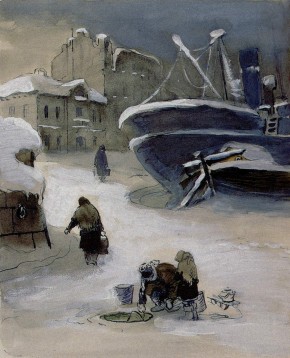

За водой на Неву

- Эскиз

- 1942

- Бумага, акварель, белила. 42,8 х 35,1

- Государственный Русский музей

- Рс-15416

Поход за водой на замерзшие реки и каналы – один из самых распространенных сюжетов в искусстве блокадного Ленинграда. Трагедия современного благоустроенного города, разом утратившего черты цивилизации, отразилась в многочисленных свидетельствах очевидцев, в том числе в рисунках и акварелях Фитингофа. Наталья Козырева // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 420.

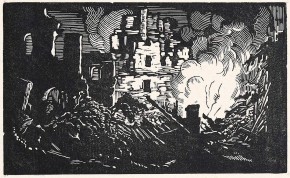

Зарево

- 1942

- Холст, масло. 44,5 x 67,5

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1881

Произведение посвящено одному из самых драматических моментов — пожару на Бадаевских складах, где хранился запас продовольствия для населения, обреченного после пожара на голод. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 97.

Защищенный Медный всадник

- 1942–1943

- Бумага, гуашь. И.: 19,2 x 27,5; л.: 19,9 x 28

- Государственный Русский музей

- РС-1464

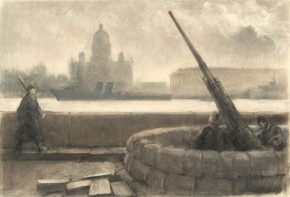

Зенитка на набережной Невы

- 1942

- Бумага, соус, пастель. 35,5 x 52,5

- Государственный Русский музей

- РС-235

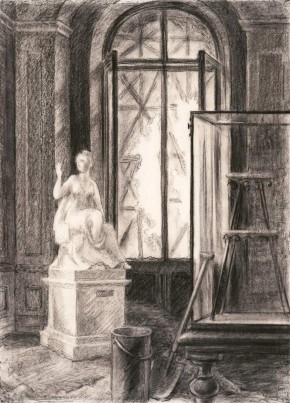

Золотая гостиная

- Из серии «Государственный Эрмитаж в блокаду»

- 1942

- Бумага, уголь. 64 x 43

- Государственный Русский музей

- РС-13941

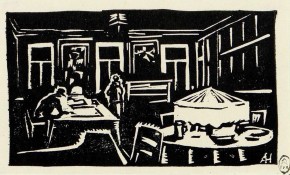

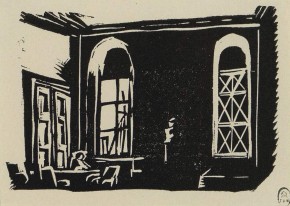

Интерьер одной из комнат Эрмитажа

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:7,4 х 12,6. Л.:8,3 х 13,6

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18367

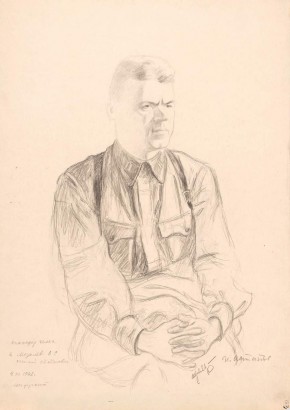

Командир полка В. С. Мозалев

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 43,7 x 31

- Государственный Русский музей

- РС-13994

Комсомольская помощь

- 1942

- Холст, масло. 74,5 x 100 (в раме)

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1785

Ладожская трасса

- 1942

- Бумага, уголь. Л.: 59 x 80,5; И.: 59 x 80,5

- Государственный Русский музей

- РС-1614

Ленинград в блокаде

- 1942

- Холст, масло. 50 х 40

- Государственный Русский музей

- Ж-11422

Ленинград в блокаде

- 1942

- Картон, масло. 29 x 37

- Государственный Русский музей

- Ж-10959

Ленинград в дни блокады. Январь 1942 год

- 1942

- Бумага, акварель. 59,2 x 79,8

- Государственный Русский музей

- РС-11921

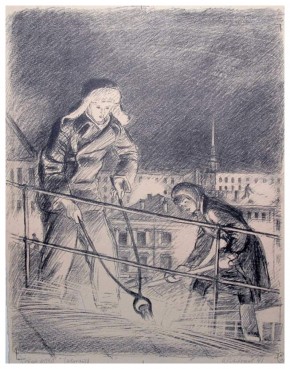

Ленинград. Дежурство

- 1942

- Бумага, итальянский карандаш, белила, акварель. И.: 31,5 x 22; л.: 39,2 x 29

- Государственный Русский музей

- РС-1741

Ленинград. Зима

- 1942

- Бумага, акварель. 45 x 52,5

- Государственный Русский музей

- РС-11917

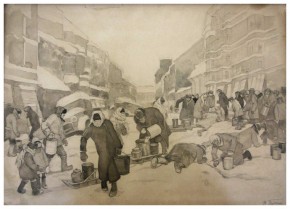

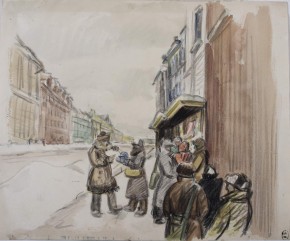

Ленинград. На набережной Фонтанки в августе 1942

- 1942

- Бумага, кисть сухая, графитный и цветные карандаши. 65 х 87,3

- Государственный Русский музей

- Рс-491

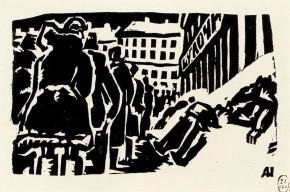

Лист из графической серии „Ленинград в блокаде", впервые показанной в июне 1942 года на Весенней выставке в Большом зале ЛОСХ. Многофигурные станковые композиции были созданы на основании зарисовок, сделанных на улицах блокадного города. Автор, как истинный летописец, стремился сохранить правдивый коллективный портрет горожан, особенно внимательно относился к свидетельствам будничной жизни в условиях войны. Наталья Козырева // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Ленинград. Площадь у памятника Суворову

- 1942

- Бумага серая, акварель, белила. И.: 35 x 49; Л.: 35 x 49

- Государственный Русский музей

- РС-2597

Ленинград. После обстрела

- 1942

- Бумага, акварель, гуашь. И.: 35,5 x 27; л.: 40,2 x 31,1

- Государственный Русский музей

- РС-1740

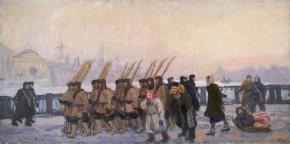

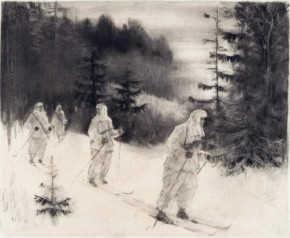

Лыжники

- Из серии «Блокада Ленинграда». 1942

- 1942

- Холст, масло. 71,5 х 141,5

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1878

В блокадном Ленинграде Николай Рутковский работал в местной противовоздушной обороне, в газете «На страже Родины», создавал военные плакаты, преподавал в Академии художеств, писал картины, посвященные мужеству защитников и жителей осажденного города, и экспонировал их на выставках. Живая, эскизная манера исполнения произведений доподлинно передает впечатление города-фронта, каким был тогда Ленинград. Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI–XX веков. СПб, 2022. С. 158.

Мальчик

- Из серии «В детдоме»

- 1942

- Бумага, итальянский карандаш. И.: 40,5 x 20,5; л.: 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1296

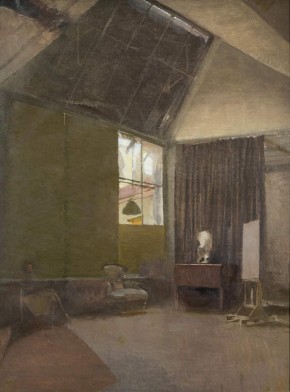

Мастерская в блокаду

- 1942

- Холст, масло. 100 x 75,5 (в раме)

- Государственный Русский музей

- Ж-11559

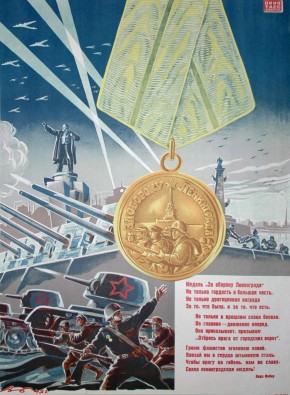

Медаль «За оборону Ленинграда»

- Учреждена в 1942

- 1942

- Латунь. Дм — 3,2

- Государственный Русский музей

- Мед.А-21064

Медаль наградная «За оборону Ленинграда»

- (учреждена в 1942)

- 1942

- Бронза, лента. Дм — 3,2 (с ушком, кольцом и колодкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3750

Медсестра у больной

- Из серии «В стационаре»

- 1942

- Бумага, цветной карандаш. 14,1 x 20

- Государственный Русский музей

- РС-13571

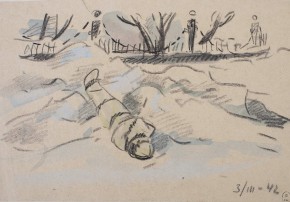

Мертвец

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1942

- Бронза. 3,8 x 7,4 x 14,7; основание: 0,9 x 6,5 x 12

- Государственный Русский музей

- СО-79

Моховая улица. Глазная лечебница. 11 января 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,1 x 18,7

- Государственный Русский музей

- РС-13348

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На «Баядерке»

- Декабрь 1941 - январь 1942

- Бумага, акварель. 20,2 x 28,5

- Государственный Русский музей

- РС-22394

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине. По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

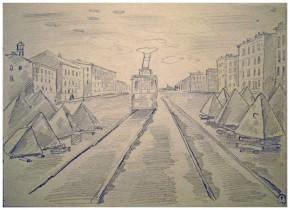

На Забалканском

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.: 7,6 х 12,2; л.: 9,3 х 13,6

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18348

На Моховой улице. 20 февраля 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 17,2 x 22,6

- Государственный Русский музей

- РС-13332

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На Неве

- Из серии «Блокада Ленинграда»

- 1942

- Холст, масло. 52 x 68,4

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1879

На Фонтанке. Январь 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,7 x 26,4

- Государственный Русский музей

- РС-13327

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На вокзале

- 1942

- Бумага, соус. Л.: 46,5 x 30,5; И.: 28,5 x 25

- Государственный Русский музей

- РС-234

На кровати

- Из серии «В стационаре»

- 1942

- Бумага, акварель. 22,5 x 29,3

- Государственный Русский музей

- РС-13569

На переправе (Невская Дубровка)

- 1942

- Бумага, тушь, белила. 30,4 x 44,7 (в свету)

- Государственный Русский музей

- РС-23949

На площади Воровского

- 1942

- Бумага, гуашь. Л.: 20 x 26,9; И.: 18,5 x 25,5

- Государственный Русский музей

- РС-1444

На трудовых работах

- 1942

- Бронза. 13,8 x 1,5 x 7,6; основание: 1 x 12,8 x 9

- Государственный Русский музей

- СО-86

На улице Пестеля. 3 марта 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 13,5 x 19,6

- Государственный Русский музей

- РС-13381

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

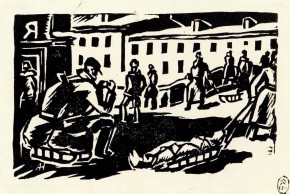

На улице блокадного города

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:8 х 12,7. Л.:9,2 х 13,8

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18356

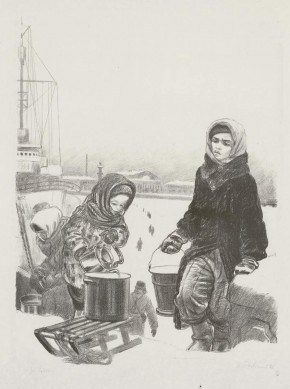

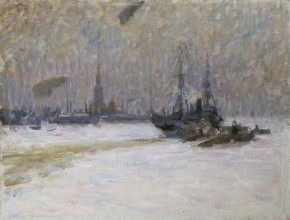

Набережная Невы у Зимнего дворца

- 1942

- Холст, масло. 75 х 97

- Государственный Русский музей

- Жб-1277

В картинах Кучумова заснеженные корабли, небо в зареве пожаров, выстуженные морозами городские улицы и набережные, горожане, идущие за водой к невскому спуску у Сенатской площади, - будни прифронтового города. Цикл впервые был показан на выставке работ ленинградских художников за 1941-1942 годы в городе Перми (тогда Молотове), а затем на большой выставке „Великая Отечественная война" в Москве (1943). Альфия Низамутдинова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 421.

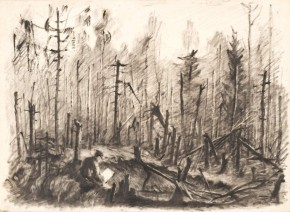

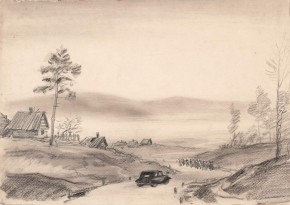

Немцы отступили. Ленфронт 11/VI 42. Ленфронт

- 1942

- Акварель. Л.: 32 x 43,6; И.: 31,2 x 42

- Государственный Русский музей

- РС-1145

Ночная тревога (канал Грибоедова)

- 1942

- Бумага, тушь. 25 х 35 Справа внизу подпись: ПИ 1942"

- Тверская областная картинная галерея

- КП-754. Г-2193

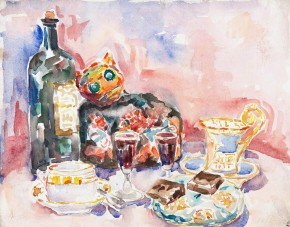

Охта. Огурцы и дыня

- 1942

- Бумага, гуашь. 60,2 x 39,5

- Государственный Русский музей

- РС-24303

Очередь за хлебом

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:7,5 х 12. Л.:9 х 13,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18349

Очередь за хлебом (Ленинград. Зима 1941–1942)

- 1942

- Бумага, гуашь, темпера. 80,5 x 61,5

- Государственный Русский музей

- РС-5673

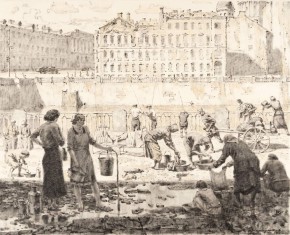

Очистка города

- 1942

- Бумага, кисть сухая, сангина. 58 х 72,5

- Государственный Русский музей

- Рс-495

Ощущение войны. Пейзаж с вазами

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. И.: 20 x 23,2; л.: 25,1 x 28,6

- Государственный Русский музей

- РС-27805

Партизанка

- 1942

- Гипс. 40 х 18 х 24

- Государственный Русский музей

- Со-115

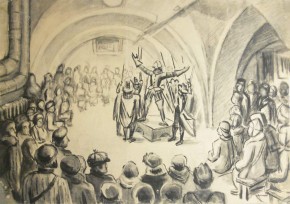

Партизанский отряд (Лесгафтовцы)

- Картина не окончена

- 1942

- Холст, масло. 205 х 340

- Государственный Русский музей

- Ж-5573

Справа с картой на коленях изображен командир отряда Дмитрий Федорович Косицын (1902-1942)–заслуженный Мастер спорта СССР, зав. кафедрой конькобежного спорта ГОЛИФК им. П. Ф. Лесгафта.

Лесгафтовцами называли спортсменов-лыжников, студентов и преподавателей Института физкультуры, названного в честь видного ученого, педагога, основателя научной системы физической культуры в России Петра Францевича Лесгафта (1837–1909). Справа с картой на коленях изображен командир отряда Косицын Дмитрий Федорович (1902–1942), — заслуженный мастер спорта СССР, заведующий кафедрой конькобежного спорта. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 115.

В конце января 1942 года из Волхова Серебряный сообщает жене (Е. М. Серебряной): „Я командирован Ленинградским Горкомом и Обкомом партии со специальным творческим заданием. Сама командировка и цели задания являются для меня великой честью и проявлением ко мне большого доверия. Из всех ленинградских художников эта честь выпала пока лишь на мою долю... О такой командировке может мечтать любой советский художник, ибо работа моя сейчас нужная Родине — кладет основу огромнейшей и интереснейшей творческой работе на многие годы“. Спецзадание, упоминаемое художником — это выезды на партизанские базы Ленинградского и Волховского фронтов, по результатам которых было создано немало портретов партизан и картина „Партизаны-лесгафтовцы после боевой операции“.

Произведение портретно, художник был хорошо знаком с командиром Д. Косицыным и комиссаром В. Шапошниковым, возглавлявшими смелый, дерзкий оперативный отряд спортсменов-лыжников из одного из лучших в стране Института физкультуры (названного в честь видного ученого, педагога, основателя научной системы физической культуры в России Петра Францевича Лесгафта (1837-1909). По воспоминаниям автора картины, он писал своих героев с натуры непосредственно в холст по беглому эскизу: «молодые, энергичные, мужественные, обвешанные трофейным оружием, в маскхалатах, в синих лыжных костюмах и лыжных „финских“ шапочках, они на фоне белого снега представляли собой необычайно живописное зрелище». Действительно, крупным планом решенный холст с динамичными фигурами лыжников, их выразительными лицами, словно хранит отзвук успеха очередной трудной боевой операции. // Анатолий Дмитренко. Большая картина. СПб., 2006. С. 241.

Картина Иосифа Серебряного «Партизанский отряд» создана в осажденном Ленинграде в 1942 году. Эта работа стала важным этапом не только в творчестве самого художника, но в развитии советского группового портрета-картины. В ней «за счет введения сюжетного начала автору удалось решить сложную задачу достижения композиционной взаимосвязи между многочисленными героями» и передать тот особый дух спортивного братства, который сформировался в среде физкультурников-лесгафтовцев еще в мирные годы и с особой силой проявился в боевых условиях. В феврале 1942 года лесгафтовцы были отправлены в тыл врага на сложное и ответственное задание, выполнение которого было под силу только мужественным, сильным и ловким спортсменам. А. Дмитренко, Р. Бахтияров

Партизаны-лыжники

- 1942

- Бумага, соус. 35,5 x 43,3

- Государственный Русский музей

- РС-1922

Пахомов А.Ф. В очаге поражения. Из серии «Ленинград в дни блокады». 1942

- 1942

- Бумага, цветная литография. 47 х 64; л. 54 х 70

- Белгородский государственный художественный музей

- Г-120

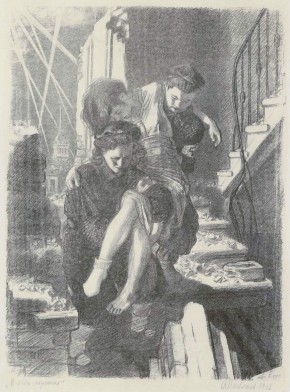

Работа «В очаге поражения» входит в знаменитую серию «Ленинград в дни блокады» (1942–1944), удостоенную Государственной премии СССР. Листы этой серии – горькая летопись осажденного города. В графическом листе передан подлинный героизм молодых санинструкторов, выносящих на своих плечах раненую сверстницу.

Площадь Воровского

- 1942

- Бумага, масло. 51,8 x 66

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1869

Площадь Воровского — в 1923–1944 годах название Исаакиевской площади в Ленинграде. Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 95.

По дорогам города

- 1942

- Бумага, мелки восковые. 25,3 x 35

- Государственный Русский музей

- РС-22400

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине.

По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

Пожар

- 1942

- Холст, масло. 50,5 х 100

- Государственный Русский музей

- Жб-1800

Полоскание белья

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943г.»

- 1942

- Бронза. 14 х 17 х 10,5; основание 1,1 х 12 х 19

- Государственный Русский музей

- СО-89

Портрет В. И. Викулова

- 1942

- Холст, масло. 79,5 х 61

- Государственный Русский музей

- Ж-7884

Викулов Василий Иванович (1904-1971) – советский живописец.

Чрезвычайно выразителен созданный Николаевым образ живописца Василия Ивановича Викулова (1904–1971), работавшего с начала войны художником-маскировщиком Ленинградского военного округа. Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI–XX веков. СПб, 2022. С. 160.

Портрет В. М. Саянов

- 1942

- Холст, масло. 105 x 90

- Государственный Русский музей

- Ж-4428

Саянов (Махнин) Виссарион Михайлович (1903– 1959) — известный советский писатель, литературовед. В годы войны военный корреспондент фронтовой газеты «На страже Родины», ответственный редактор журнала «Ленинград» (1942–1944). Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 117.

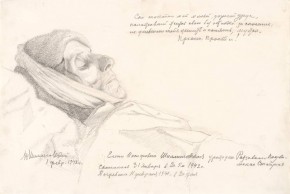

Портрет Е. И. Шиллинговской в гробу

- 1 февраля 1942

- Бумага, графитный карандаш. И.: 24,6 x 44,6; л.: 31,2 x 46,1

- Государственный Русский музей

- РС-2444

Шиллинговская Елена Иосифовна (1889–1942) — жена художника. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С.91.

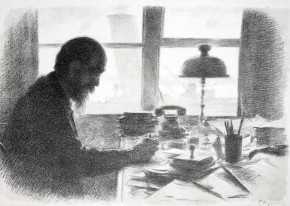

Портрет И. А. Орбели в кабинете в Эрмитаже

- 1942

- Литография. 56,5 х 61,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-9749

Иосиф Абгарович Орбели (1887, Кутаиси — 2 февраля 1961, Ленинград) — советский востоковед и общественный деятель, академик Академии наук СССР (1935), в 1934—1951 — директор Эрмитажа.

В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вёл большую работу по сохранению музейных ценностей. В 1941—1942 годах руководил охраной и эвакуацией Эрмитажа и ленинградских учреждений Академии наук СССР. В 1944 году участвовал в работах Чрезвычайной комиссии по обследованию ленинградских пригородных дворцов с целью установления ущерба, нанесённого немецкими фашистами и участвовал в работах по восстановлению Зимнего дворца и экспозиций Эрмитажа.

Портрет Н. И. Мещерского

- 1942

- Бумага, литография. И.: 58 х 35,5; л.: 69,5 х 53,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-9913

Мещерский Николай Иосифович (1897–1973) — командир охраны водного района Ладоги, руководил проводкой конвоев с грузами для осажденного Ленинграда и Ленинградского фронта. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 116.

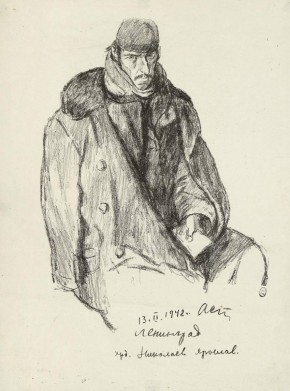

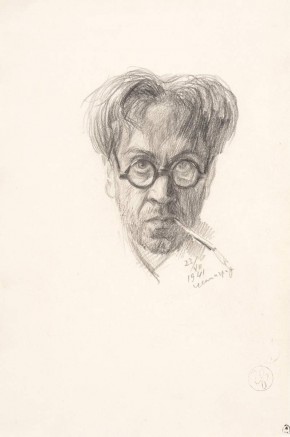

Портрет Я. С. Николаева

- 1942

- Бумага, литография. И.: 27,8 х 19,3; л.: 36 х 26,7

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-15520

НИКОЛАЕВ Ярослав Сергеевич 1899, Шавли Ковенской губернии (ныне — Шауляй, Литва) — 1978, Ленинград

Живописец; автор жанровых картин, портретов, пейзажей. Учился в Томске у художника Н. Ф. Смолина, ученика Н. И. Фешина (1914), в двухгодичной школе живописи (1915–1917), в частной студии К. Зеленевского, ученика К. Моне (1917), на юридическом факультете Томского университета (1917–1918), на историко-филологическом факультете Иркутского университета (1919–1920), в Восточно-Сибирских художественных мастерских (1925–1928) в Иркутске. Участник выставок с 1927. С 1930 жил и работал в Ленинграде. Член ЛОССХ (с 1932). Во время блокады работал над патриотическими плакатами для фронта и тыла, писал картины, занимался организацией художественных выставок. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 149.

Портрет артистки ленинградского радио М. Г. Петровой

- 1942

- Холст, масло. 71 х 55

- Государственный Русский музей

- Ж-10941

Петрова Мария Григорьевна (1906–1992) — артистка Ленинградского радио, заслуженная артистка РСФСР (1959); народная артистка РСФСР (1978). Жена художника Я. С. Николаева. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 84.

Имя Марии Петровой неразрывно связано с работой Ленинградского радио в блокаду, она читала не только стихи и прозу, но и сводки Совинформбюро, письма на фронт. В 1942 году вошла в состав труппы так называемого «Блокадного театра», набранного из оставшихся в городе артистов ленинградских театров и радиокомитета (впоследствии–Театр имени В. Ф. Комиссаржевской).

В годы войны была политруком Дома радио, бойцом МПВО Ленинградского радиокомитета, членом фронтовой бригады, участвовала в оборонных работах, разбирала развалы разрушенных домов, спасала раненых. С 1942 года участвовала в спектаклях вновь созданного Городского драматического (известного как Блокадный) театра. Голос Петровой хорошо знали жители в блокаду и после войны. Она проработала на радио 56 лет. В голодное время осады артистка отдала свой хлебный паек за пушкинские стихи, которые спустя тридцать лет подарила блокадному подростку, а затем поэту Сергею Давыдову. А он посвятил ей стихотворение „Подарок". В живописном портрете своей будущей жены художник передал образ трогательный и одухотворенный. Анатолий Дмитренко // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 426.

Петрова Мария Григорьевна (1906–1992) – артистка ленинградского радио. Народная артистка РСФСР (1978). Жена художника. В годы войны была политруком Дома радио, бойцом МПВО Ленинградского радиокомитета, членом фронтовой бригады, участвовала в оборонных ботах, разбирала завалы разрушенных домов, спасала раненых. С 1942 года участвовала в спектаклях Городского драматического (известного как Блокадный) театра. Голос Петровой хорошо знали жители города в блокаду и после войны. Она проработала на радио 56 лет. В голодное время осады артистка отдала свой хлебный паек за сборник пушкинских стихов, который спустя тридцать лет подарила бывшему блокадному подростку, а впоследствии поэту Сергею Давыдову. Он посвятил ей стихотворение «Подарок»:

Ах ты книжица – впрямь таких мало:

В сорок первом зимой обменяла

Два последних сухарика тоненьких

На собрание пушкинских томиков…

В блокаду Мария Григорьевна бывала в Союзе художников, читала рассказы В. Г. Короленко. Николаев во время чтения делал с нее наброски. Живописный портрет будущей жены художника передает образ трогательный и одухотворенный. Он естествен, красив гармонией светло-розового, белого цвета одежды и мягко прописанного фона. Лирическая интонация произведения, выраженная в облике актрисы и живописном решении, особенно отчетлива в сравнении с «Автопортретом» и «Портретом художника В. И. Викулова». // Анатолий Дмитренко. Русский портрет. ХХ век: СПб, 2001. С. 270.

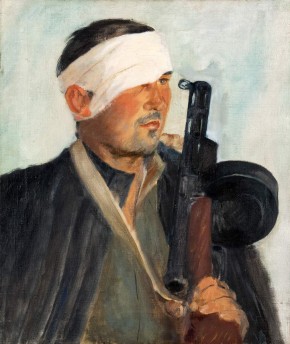

Портрет командира партизанского отряда Д. И. Власова

- 1942

- Холст, масло. 101 х 83

- Государственный Русский музей

- Ж-5588

Изображен Власов Дмитрий Иванович — инженер Дубровского деревообрабатывающего комбината, с 1941 командир Всеволожского партизанского отряда № 164. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 117.

Созданный в июле 1941 года Всеволожский партизанский отряд №164 под командованием бывшего инженера Дубровского деревообрабатывающего комбината Дмитрия Ивановича Власова был рейдовым, находился в подчинении Ленинградского фронта и штаба партизанского движения и дислоцировался в Ленинграде. Выполнив очередное (второе) боевое задание, он возвратился в Ленинград. В полевых сумках партизан находились донесения, добытые трофейные документы и связка военных карт на русском, финском и немецком языках, имевшие важнейшее значение для командования Ленинградского фронта. Позже он руководил аэродромом, откуда самолеты летали к партизанам.

Портрет летчика Л.

- 1942

- Холст, масло. 47,2 x 39,2 (в раме)

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1811

Портрет партизана

- 1942

- Холст, масло. 90 x 60

- Государственный Русский музей

- Ж-5569

Изображен Болознев Иван Георгиевич (1901–1982) —учитель, заведовал Оредежским РайОНО Ленинградской области В годы войны командир Новинского партизанского отряда, действовавшего в Оредежском районе Ленинградской области. Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 115.

Портрет партизана В.

- 1942

- Холст, масло. 48 x 40

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1812

В 1942 году Прошкин был командирован в партизанский штаб в Малой Вишере Ленинградской области. Результатом этой командировки была серия портретов и тематических картин из жизни партизан, которую художник экспонировал на выставках 1942–1943 годов.

Для счастья народа. Каталог выставки Русского музея в Малаге. 2018. С. 102.

Портрет партизана С.

- 1942

- Холст, масло. 49 x 41

- Государственный Русский музей

- Портрет партизана С. 1942 Холст, масло. 49 x 41 Ж-1751

Портрет партизана С.

- 1942

- Холст, масло. 46 x 36,2

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1823

Портрет полкового комиссара В.И.Цветкова

- 1942

- Холст, масло. 141 х 86

- Государственный Русский музей

- Ж-4429

Цветков Василий Иванович (1900-1975)–полковник, в годы ВОВ возглавлял Ленвоениздат, был начальником агитационно-пропагандистского отдела Политуправления Ленинградского фронта.

Известный коллекционер, собиратель материалов по истории литературы, науки и искусства XVII-XX веков. Цветков был большим любителем автографов, в его архиве сохранилось несколько альбомов с записями на память, авторами которых являлись артисты, писатели и художники.

Цветков Василий Иванович (1900–1975) — полковой комиссар, в годы войны возглавлял Ленинградское военное издательство. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 116.

Портрет художника А. А. Блинкова

- 1942

- Холст, масло. 103 х 70

- Государственный Русский музей

- Ж-4426

Блинков Александр Александрович (1911-1995) – советский живописец и график.

Портрет написан 23 марта 1942 года.

В годы блокады Ленинграда Владимир Серов возглавлял Ленинградское отделение Союза художников, не прерывая при этом активной творческой деятельности. Создавал плакаты, портреты, картины (в частности, вместе с А. А. Казанцевым и И. А. Серебряным — «Прорыв блокады Ленинграда», «Встреча Ленинградского и Волховского фронтов»). Портрет Александра Александровича Блинкова — один из лучших в творчестве художника. Блинков был поистине человеком героической судьбы; сражаясь вместе с партизанами на юго-западе Ленинградской области в местах, получивших название Партизанского края, он создал своеобразную летопись событий. Он писал из-за линии фронта Серову: «На этой многострадальной земле я нахожусь четыре месяца. И я в отчаянии — не хватает времени! Вечно в дороге — отряды, группы, новые люди, заботы, чтоб не подмокли рисунки. Не замечаю времени, дней, часов. Иной раз и страху наберешься по горло, и в болоте по горло вязнешь, и по три дня клюкву по кочкам собираешь, наподобие глухаря. Ко мне привыкли как-то сразу. Считают своим. Живу, как все, делаю, что положено каждому партизану, да еще хорошо стреляю, да еще рисую, за чужие спины не прячусь». А здесь, на портрете — он с кистью в руках перед чистым холстом, сосредоточен, погружен в себя. Это состояние словно исподволь передает в строгой, почти аскетичной гамме автор портрета, написанного, очевидно, зимой 1942 года, ибо в марте Блинков был командирован во 2-ю партизанскую бригаду. // Анатолий Дмитренко. Русский портрет. ХХ век: СПб, 2001. С. 271.

Блинков Александр Александрович (1911, Лозовая, Харьковская губ. – 1995, Санкт-Петербург) — советский живописец, график, педагог, автор диорам и панорам. В 1939 окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры по мастерской батальной живописи Р. Р. Френца. Участник Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Писал жанровые и батальные картины, портреты, пейзажи, анималистику, участвовал в создании диорам и панорам. Автор картин «Взятие Выборга советскими войсками 12 марта 1940 года» (1941), «На зимние квартиры», «Взятие Тихвина» (обе 1942, ГРМ). Исполнил панораму «Оборона Петрограда» для Государственного Музея революции (совместно с Р. Р. Френцом), диорамы «Штурм Зимнего дворца» для музея Великой Октябрьской революции в Ленинграде (1957, совместно с Л. Я. Рубинштейном), «Сталинградская битва» для Центрального Военно-Морского музея в Ленинграде (1962) и другие.

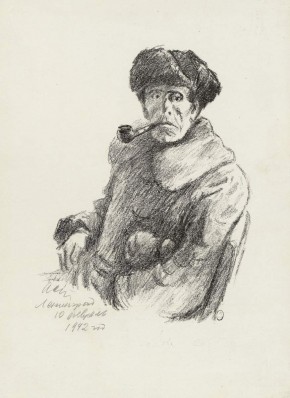

Портрет художника В. И. Курдова

- 1942

- Бумага, литография. 34,5 х 25,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-1020

КУРДОВ Валентин Иванович (1905, с. Завод Михайловский, Пермская губ. – 1989, Ленинград) – живописец, график; рисовальщик, акварелист, иллюстратор. Учился в Пермских ГСХМ (1921), на ювелирном отделении Свердловского ХПИ (1922–1923), в Ленинграде во ВХУТЕИН (1923–1926) у А.Е. Карева, М.В. Матюшина, в ГИНХУК (1926–1927) у К.С. Малевича. Работал под руководством В.В. Лебедева в Детском отделении Госиздата (с 1926). Участник выставок с 1932. Один из организаторов выпуска плакатов "Боевой карандаш“ в Ленинграде (с 1939). В годы Великой Отечественной войны оставался в осажденном городе, выезжал на Волховский фронт, в партизанские отряды. Народный художник РСФСР (1976), лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина (1982). Жил и работал в Ленинграде.

Портрет художника Г. А. Арямнова

- 1942

- Бумага, литография. И.: 23 х 16,5; л.: 36 х 26,7

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-15521

Арямнов (Армянов) Гавриил Алексеевич (1891–1949) — советский живописец и график. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 89.

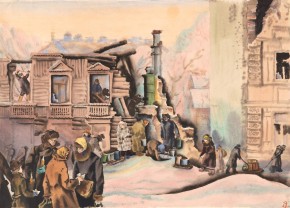

После бомбежки

- 1942

- Бумага, соус, пастель. И.: 49,3 x 39,1; л.: 53,9 x 44

- Государственный Русский музей

- РС-231

После налета

- 1942

- Бумага, соус. Л.: 21,7 x 29,7; И.: 21,7 x 29,7

- Государственный Русский музей

- РС-1727

После обстрела

- 1942

- Холст, картон, масло. 52,3 x 69,5. (в раме)

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1750

Похороны

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1942

- Гипс бронзированный. 8 x 6 x 12,5; основание: 1,2 x 7,5 x 14,4

- Государственный Русский музей

- СО-77

Приемная И. А. Орбели в Эрмитаже

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:7,9 х 11,5 (ок.). Л.:8,8 х 12,3

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18366

Проверка состояния сохранности и переупаковка скульптуры

- 1942

- .

- Государственный Русский музей

1 ряд: М.Г. Фракман, В.Е. Фармаковская, В.В. Алексеева. 2 ряд: Ю.Н. Дмитриев, В.Г. Демидюк, В.С. Макеева, В.Г. Панова, М.Г. Слонимская.

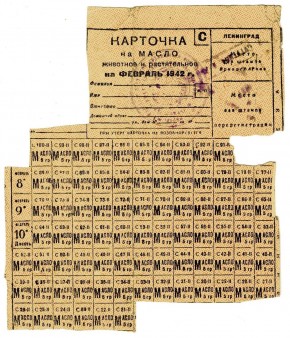

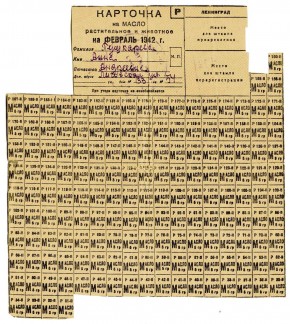

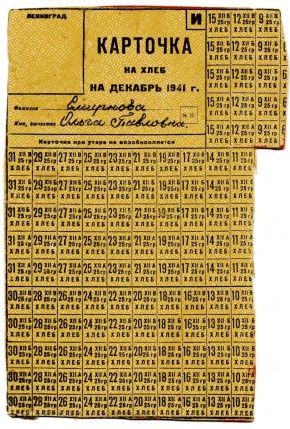

Продовольственная карточка

- Ленинград

- 1942

- Бумага, печать.

- Государственный Русский музей

- НУМ/ПМ-1401

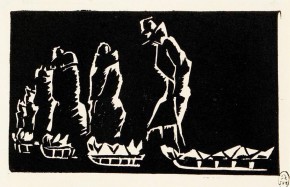

Процессия

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.:7,1 х 12,2 (ок.). Л.:8,8 х 13,8

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18347

Пушкарская

- 1942

- Бумага «верже», акварель. 32,7 x 48

- Государственный Русский музей

- РС-26568

Работа детского дома для фронта (5-й детдом Ленфронту)

- 1942

- Холст, масло. 125 х 109

- Государственный Русский музей

- Жб-1779

Рабочий железнодорожник тов. Х.

- Из серии «Там, где была война (На Волховском фронте)»

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 31,4 x 28,8

- Государственный Русский музей

- РС-722

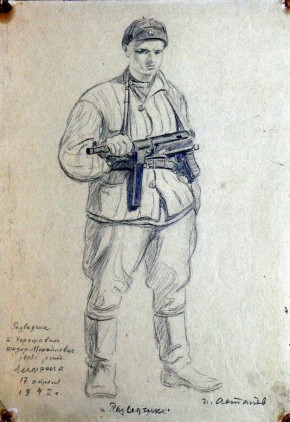

Разведчик Ф. М. Хорошавин

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 31 х 21,9

- Государственный Русский музей

- РС-13997

В годы войны Иван Астапов находился в Ленинграде. Один из организаторов и ведущих художников "Боевого карандаша". Исполнил серию рисунков о Ленинградском фронте и ряд плакатов. Автор серии литографий, посвященных блокадному Ленинграду. Весной и летом 1942 выезжал для зарисовок на Волховский фронт.

Подпись на листе: Разведчик т. Хорошавин Федор Михайлович, 1918 рожд. Ленфронт. 17 апреля 1942 г.

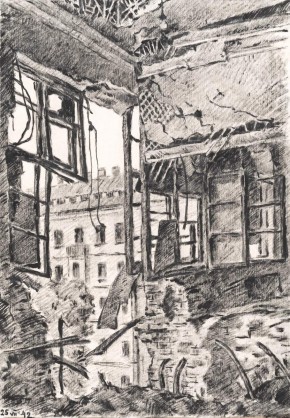

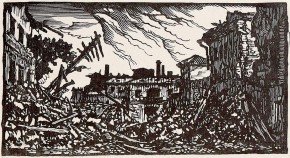

Разрушения от фугасной бомбы в Академии художеств

- 1942

- Бумага, соус. 28,8 x 20,4

- Государственный Русский музей

- РС-1728

Раненый ребенок

- Из серии «В борьбе за Ленинград»

- 1942

- Бумага, угольный карандаш, белила. 35,1 x 27,7

- Государственный Русский музей

- РС-23579

Ивановский Петр Иванович

1906, пос. Новохованск, Тверская губерния – 1958, ЛенинградЖивописец, график, искусствовед. Педагог. В 1929—1937 учился в Ленинграде в ИНПИИ — Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры ВАХ у Д.Н. Кардовского, М.Д. Бернштейна, В.И. Шухаева. В 1937–1941 и с 1945 по1958 преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Писал жанровые и исторические картины, пейзажи, портреты, а также работал над плакатами к «Окнам ТАСС» (1941–1945). Участник выставок с 1937. Автор ряда статей по вопросам изобразительного искусства и художественного образования.

Исаева Вера Васильевна

1898, Кронштадт – 1960, ЛенинградСкульптор; автор станковых и монументальных произведений. Училась в РШ ОПХ (1915–1917), в Государственных технических мастерских декоративного искусства (бывшее ЦУТР) (1920–1921), в АХ–ВХУТЕИН (1922–1927) у А. Т. Матвеева. Участница выставок с 1927. В годы войны жила и активно работала в Ленинграде. В составе бригады Н. В. Томского выполняла агитационные монументальные рельефы. Весной 1942 была направлена на партизанскую базу под Ленинградом, где создала эскизы и станковые композиции, посвященные партизанам.

Совмещала учебу с работой: преподавала лепку, рисование и черчение в Школе ликвидации неграмотности на Большом проспекте и в Центральном карантинно-распределительном детском пункте на Кировском проспекте. Наталия Соломатина // Африка в русском искусстве. СПб. 2023. С. 94-95.

Каплун Адриан Владимирович

1887, Пермь – 1974, ЛенинградГрафик, офортист, литограф, художник книги. Учился в Пермском техническом училище (1902–1905), в ЦУТР барона А.Л.Штиглица (1906–1912). Преподавал в пермском ВХУТЕМАС. профессор (1918–1922). Участник выставок с 1912. В годы войны находился в Ленинграде. Рисовал городские пейзажи, залы ГЭ. В 1944 после освобождения Петергофа создал серию рисунков и акварелей, изображающих разрушенные архитектурные памятники города. Выполнил серии литографий, посвященных блокадному Ленинграду, Петергофу (1945).

Кирпичникова Татьяна Сергеевна

1899, Архангельск – 1984, ЛенинградСкульптор. Училась в ПГСХМ–ВХУТЕМАС (1918–1924) в Петрограде у Г.Р.Залемана, В.В.Лишева. В аспирантуре у В.В.Лишева (1925–1926). Работала в мастерской Р.Р.Баха. Участник выставок с 1924. В годы войны находилась в Ленинграде. Продолжала творческую работу, создала галерею образов защитников осажденного города.

Кобелев Василий Алексеевич

1895, Оса, Пермская губерния –1946Конашевич Владимир Михайлович

1888, Новочеркасск – 1963, ЛенинградГрафик, акварелист, иллюстратор, педагог. Учился в МУЖВЗ (1906–1914). Преподавал во ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1921–1930). Участник выставок с 1922. Профессор, доктор искусствоведения. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

В годы войны в осажденном Ленинграде работал в книжной, станковой, журнальной графике, делал плакаты, участвовал в работе над живописными агитпанно к 25–й годовщине Октября (1942), в возобновлении деятельности детского отдела Гослитиздата. Работал над рукописью книги воспоминаний.

Кондратьев Павел Михайлович

1902, Саратов - 1985, ЛенинградИллюстратор, литограф, рисовальщик, живописец. Учился в Ленинградском ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (1921-1926) у А.И.Савинова, А.Е.Карева, М.В.Матюшина, А.А.Рылова. Участник выставок с 1927. Член объединения «Мастера аналитического искусства» (1927-1939). Посещал занятия К.С.Малевича в ГИНХУКе.

Участвовал в Великой Отечественной войне (1941-1945). В первые месяцы войны был командирован ЛОСХом в маскировочную службу армии. В Ленинграде провел блокадную зиму 1941-1942. Сохранились рисунки и акварели художника военного времени, повествующие о жизни в осажденном городе. Прошел дорогами войны от Ленинграда до Восточной Пруссии, находясь на фронтах под Нарвой, Либавой и Кингисепом.

Корецкий Виктор Борисович

1909, Киев – 1998, МоскваПлакатист. Учился в московской средней изо–профшколе (1922–1929). Участвовал в выставках с 1932. Работал в плакате с 1931; один из ведущих мастеров фотомонтажного плаката в 1940–1950–е. Жил в Москве. Лауреат Сталинских премий 1946, 1949 за плакаты военных лет.

Куликов Николай Тимофеевич

1910, Белосток ‒ 1987, ЛенинградГрафик, иллюстратор, плакатист. Учился на рабфаке при ИЖСА (с 1931), в ИЖСА (1933‒1940). Участник выставок с 1942. Член студии военных художников им. М. Б. Грекова (с 1952), студии художников-маринистов при Министерстве военно-морских сил СССР (с 1961). В 1941 ушел добровольцем Народного ополчения, затем служил в противотанковой артиллерии. Работал в дивизионной и армейской газетах. Делал листовки, плакаты, карикатуры, зарисовки, портреты бойцов и партизан.

Курдов Валентин Иванович

1905, с. Завод Михайловский, Пермская губ. – 1989, ЛенинградЖивописец, график; рисовальщик, акварелист, иллюстратор. Учился в Пермских ГСХМ (1921), на ювелирном отделении Свердловского ХПИ (1922–1923), в Ленинграде во ВХУТЕИН (1923–1926) у А.Е. Карева, М.В. Матюшина, в ГИНХУК (1926–1927) у К.С. Малевича. Работал под руководством В.В. Лебедева в Детском отделении Госиздата (с 1926). Участник выставок с 1932. Один из организаторов выпуска плакатов "Боевой карандаш“ в Ленинграде (с 1939). В годы Великой Отечественной войны оставался в осажденном городе, выезжал на Волховский фронт, в партизанские отряды. Народный художник РСФСР (1976), лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина (1982). Жил и работал в Ленинграде.

Кучумов Василий Никитич

1888, Ярославская губерния – 1959, ЛенинградЖивописец, график, монументалист; автор жанровых картин, пейзажей, интерьеров. Учился в пензенском XУ им. Н.Д.Селиверстова (около 1909), в ИАХ (1909–1916) у В.Е.Маковского. Участник выставок с 1913. В годы войны жил и работал в Ленинграде. Создал серию живописных и графических работ, запечатлевших разрушения, причиненные ГРМ и ГЭ.

Лишев Всеволод Всеволодович

1877, Петербург — 1960, ЛенинградСкульптор. Учился в студии X.А.Фельдмана в Петербурге (1906—1913); ВХУ при ИАХ. Участник выставок с 1917. В Ленинграде находился в начальный период блокады. Впечатления того времени воплотил в большой серии скульптурных эскизов, работал также в жанре портрета (образы защитников Ленинграда). В 1942 получил Сталинскую премию за скульптурную фигуру Н.Г.Чернышевского (1940—1941) для памятника в Ленинграде.

Магарил Евгения Марковна

1902, Витебск — 1987, ЛенинградЖивописец, график, художник по тканям.

Училась в витебской Народной ХШ — ВХПИ (1920–1922) у К. С. Малевича и В. М. Ермолаевой; на живописном факультете ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (Петроград–Ленинград, 1922–1926) у М. В. Матюшина. Участник выставок с 1923. Работала на Иваново-Вознесенской ситцевой фабрике по изготовлению рисунков тканей (1925); художником по текстилю на фабрике им. Петра Алексеева в Шлиссельбурге (1926). Учитель рисования в школах Ленинграда (с 1929), в Бийске Алтайского края (1942–1945, во время эвакуации). Преподавала в ЛХУ (1945–1951). Член ЛОССХ с 1941 (в 1952 исключена за несоответствие требованиям метода социалистического реализма, в 1966 восстановлена). После начала войны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала преподавать в школе, вела альбом блокадных зарисовок. Эвакуировалась в августе 1942, вернулась в Ленинград в 1945.

Марттила Елена Оскаровна

1923, Петроград - 2022, Котка, ФинляндияГрафик, художник театра, педагог. Училась в Школе юных дарований при АХ (1934-1941), Ленинградском художественном училище (ЛХУ, 1941-1945). Преподавала в ЛХУ (с 1948), в ЛПИ (с 1949), Участник выставок с 1950. В годы войны оставалась в Ленинграде. Создала зарисовки жизни осажденного города. Последние годы жила в Финляндии.

Милютина Вера Владимировна

1903, Петербург – 1987, ЛенинградХудожник театра, график, иллюстратор. Училась в ПХПТ (бывшая РШ ОПХ) (1922–1927), в ВХУТЕИН–ИЖСА (1927–1932). Работала в театрах Ленинграда, в Госцирке; перед войной – главный художник Ленгосэстрады. Участник выставок с 1942.

В годы войны в Ленинграде принимала участие в оборонных работах, рисовала эскизы для выставок, агитационные плакаты, листовки, наглядную агитацию, открытки, эскизы костюмов для фронтовых ансамблей, писала панно для Дворца пионеров. Делала зарисовки на улицах и на оборонной трассе северного направления. В 1942 была включена в группу художников, которым было поручено зафиксировать ранения зданий Эрмитажа от бомбежек и обстрелов, в связи с чем создала графическую серию "Эрмитаж в дни блокады".

Николаев Василий Александрович

1906, Пятигорск – август 1943, ЛенинградЖивописец, график. Учился: 1925–1927 – Ростовская ХШ. Участник выставок с 1927. Член АХРР – 1927–1929. Приехал в Ленинград – 1927. Активно сотрудничал в объединении ленинградских художников «Боевой карандаш», выпускавшем литографированные военные и политические плакаты – 1941–1945. Выезжал на фронт в 1942, где исполнил серию зарисовок.

Николаев Ярослав Сергеевич

1899, Шавли (Шауляй), Ковенская губерния – 1978, ЛенинградЖивописец.

Учился: 1917 – студия К.К. Зеленевского, Томск; 1917–1918 – Томский университет, юридический факультет; 1925–1928 – ГХМ (студия И. Л. Копылова), Иркутск. Участник выставок с 1927. Член и экспонент: "общество иркутских художников" – 1920–1929; АХЗ – 1930–1932. Член ЛОСХ (с 1932, председатель правления – 1948–1951). Жил и работал в Ленинграде в годы блокады, создал ряд картин, посвященных героической обороне города. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), народный художник РСФСР (1975).

Никольский Александр Сергеевич

1884, Саратов — 1953, ЛенинградАрхитектор. Окончил ИГИ (1912). Преподавал в ЛИГИ (1927–1932, с 1928 профессор), в ИЖСА (1933–1953). В дни блокады выполнил цикл рисунков и гравюр, посвященных жизни в осажденном городе; вел иллюстрированный дневник (частично опубликован в сборнике «Советская архитектура», выпуск 18), почти полностью текст и рисунки дневника напечатаны в книге «Ленинградский альбом» (1984).

Павлов Николай Александрович

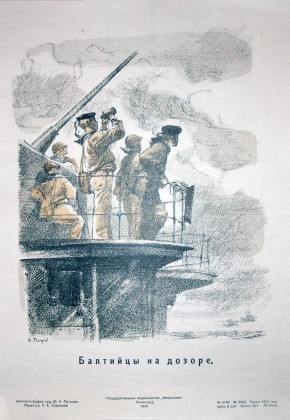

1899, Саратов - 1968, ЛенинградРисовальщик, гравер, театральный художник. Педагог. Учился в Боголюбовском рисовальном училище, в Государственных свободных художественных мастерских у П.С. Уткина. В начале 1920-х переехал в Петроград и поступил во ВХУТЕМАС, занимался на полиграфическом факультете у Е.С. Кругликовой, Д.И. Митрохина и В.М. Конашевича. Участник выставок с 1928. В 1933-1941 преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры ВАХ, в 1945-1951 - в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. Работал в различных печатных техниках. Во время Великой Отечественной войны находился в художественной бригаде, выезжавшей на Калининский фронт. Вместе с другими художниками много и активно работал в осажденном Ленинграде: бывал в авиационных соединениях, на кораблях Балтийского флота. Им созданы портреты героев-летчиков, моряков, участвовавших в обороне города.

Пакулин Вячеслав Владимирович

1900, Рыбинск – 1951, ЛенинградЖивописец, график, художник театра. Учился в ЦУТР (1916–1917; 1920–1922); в АХ–ВХУТЕМАСе (1922–1925) у А. Е. Карева, А. И. Савинова. Участник выставок с 1922. Член и экспонент объединения "Круг художников“ (1926–1932, председатель). Член правления ЛОСХ (с 1932). Член бригады художников (1935) (руководитель А. Н. Самохвалов), работавшей над панно "Хлопок“ для ВСХВ.

Практически все пейзажи блокадного Ленинграда Пакулин писал с натуры. Трагические обстоятельства не помешали художнику проявить свой дар тонкого лирика, мастера со светлым поэтическим чувством.

Панкратов Сергей Федорович

1905-1975Ленинградский художник-живописец, график, карикатурист.

Участник выставок с конца 1920-х. Во время Великой Отечественной войны в качестве фронтового художника выезжал на фронт, выпускал стенгазеты, боевые листки, делал зарисовки.

Пахомов Алексей Федорович

1900, деревня Варламово Вологодской губернии — 1973, ЛенинградЖивописец, график, иллюстратор. Блестящий рисовальщик и признанный мастер литографии. Занимался также монументальным искусством, плакатом, скульптурой.

Учился в ПУТР барона А. Л. Штиглица—СВОМАС (1915–1917, 1920–1922) у М. В. Добужинского, В. И. Шухаева, С. В. Чехонина, Н. А. Тырсы, В. В. Лебедева, А. Е. Карева; в ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1922–1925) у А. И. Савинова. Участник выставок с 1921. Участник "Объединения новых течений в искусстве“ (1926–1932). Член правления ЛОССХ с 1932. Работал в журналах, иллюстрировал детские книги (1920–1930-е). Преподавал в ИЖСА (1948–1973). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), Лауреат Сталинской премии второй степени (1943) и Государственной премии СССР (1973), Народный художник РСФСР (1963), Действительный член АХ СССР (1964), Народный художник СССР (1971). Сталинская премия (1946) за серию литографий "Ленинград в дни войны и блокады“ (1941–1944). Золотая медаль Международной выставки в Париже (1937) за панно "Дети Страны Советов“ для Советского павильона. Жил и работал в Ленинграде.

Петров Юрий (Георгий) Николаевич

1904, Тбилиси — 9 июня 1944, Ленинградский фронтСоветский художник-живописец, график, иллюстратор.

Родился 16 августа 1904 года в Тбилиси, в семье художников: отец — Николай Филиппович Петров (1872—1941) — живописец и педагог, был преподавателем в Пензенском художественном училище, в Академии художеств в Санкт-Петербурге; мать — Александра Ивановна Тхоржевская-Петрова (род. 10 января 1876 года) — живописец, график. Жил и работал в Ленинграде. В 1925—1930 годах учился на живописном факультете Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН), присвоено звание художника-живописца. После окончания института в 1930 году работал в журнальной и книжной графике. С 1935 года был руководителем художественной редакции издательства «Детская литература», а также иллюстрировал произведения русских и зарубежных писателей: М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, У. Теккерея, Дж. Лондона и др. В 1930—1940 годах занимался эстампом, в 1941—1943 годах создавал сатирические плакаты, работал в коллективе ленинградских художников и поэтов «Боевой карандаш». Участник гражданской войны в Испании. Погиб на Ленинградском фронте.

Платунов Михаил Георгиевич

1887, село Мари-Турек Вятской губернии – 1972, ЛенинградЖивописец, график, преподаватель. Учился в казанском художественном училище (окончил в 1906), в ВХУ при ИАХ (1906–1914). Преподавал в ИЖСА (с 1940-х). Профессор. Участник выставок с 1918. В годы войны до марта 1942 находился в Ленинграде. Создал серию пейзажей осажденного города.

Протопопов Николай Адрианович

1876, Уфимская губерния – 1960, ЛенинградЖивописец, график. Автор пейзажей, натюрмортов, жанровых картин, Учился в казанской ХШ (1897–1903); в ВХУ при ИАХ (1903–1912) у А.А.Киселева (с 1907), Н.Н.Дубровского, П.П.Чистякова, В.Е.Савинского. Участник выставок с 1906. В годы войны жил и работал в Ленинграде. Участвовал в выставке "Весенняя ленинградских художников" (Ленинград, Пермь, Горький, 1943).

Прошкин Виктор Николаевич

1906, Обоянь Курской губернии— 1983, ЛенинградЖивописец, график, художник книги; автор жанровых картин, пейзажей, натюрмортов. Учился в Харькове в 1921–1923 в Техникуме народного творчества, в 1920–1923 в ХШ И. Н. Старожевского; в Ленинграде в 1924–1930 во ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН. Участник выставок с 1931. В 1930-е занимался оформлением города. Один из организаторов ЛОССХ (1932), ответственный секретарь правления ЛОССХ (1938–1945), член правления ЛОССХ (1937–1942). Командирован в партизанский штаб села Малая Вишера Ленинградской области (1942). Преподавал рисунок в ЛИИПС с 1938, в ЛВХПУ с 1948, основал кафедру общей живописи ЛВХПУ (1951). Профессор (1967).

Раевская-Рутковская Варвара Аркадьевна

1895, Санкт-Петербург — 1974, ЛенинградЖивописец, график, художник театра, монументалист; автор жанровых, историко-революционных картин, портретов. Училась в ВХУ при АХ (1916-1922) у В.В.Беляева, К.С.Петрова-Водкина, Н.Э.Радпова. Участник выставок с 1923. Во время войны жила и работала в Ленинграде. С бригадой художников была направлена на партизанскую базу в Токсово. На основе полученных впечатлений создала жанровые картины и портреты детей-партизан.

Рончевская Людмила Алексеевна

1907, Владивосток – 1995, Санкт-ПетербургЖивописец, пейзажист, художник–монументалист. Училась: 1923–1928 – ВХУТЕИН. Пг–Л у С.В. Приселкова, К.С. Петрова–Водкина; 1932–1935 – курсы повышения квалификации при ЛИЖСА у А.И.Савинова и С.Л.Абугова. Участник выставок с 1943. Преподавала: 1932–1934 – живопись и рисунок на рабфаке при ЛИЖСА ВАХ. Работала по заказам Музея Революции – 1937–1940; по договорам с ХФ РСФСР – c 1950. Член ЛССХ (с 1940). Во время блокады Ленинграда работала медицинской сестрой в госпитале в помещении Аничкова дворца.

Русаков Александр Исаакович

1898, Севск Орловской губернии – 1952, ЛенинградЖивописец; автор пейзажей, портретов, натюрмортов, жанровых картин. Учился в ПГСХУМ–ВХУТЕМАС (1918–1924) у Н.К.Дубовского, Д.Н.Кардовского, О.Э.Браза. Участник выставок с 1925. В годы войны жил и работал в Ленинграде.

Рутковский Николай Христофорович

1892, Шенберг, Латвия – 1968, ЛенинградЖивописец, график, художник театра, монументалист; автор жанровых картин, портретов, пейзажей, натюрмортов. Учился в РШ ОПХ (1911–1913) у Н.К.Рериха, И.Я.Билибина, А.А.Рылова, Г.М.Бобровского, в АХ (1913–1917, 1921–1922) у В.В.Беляева. Участник выставок с 1923. В годы войны жил и работал в Ленинграде. Сотрудничал в газете "На страже Родины", в ТАСС.

Серебряный Иосиф Александрович

1907, Городня Черниговской губернии – 1979, ЛенинградЖивописец, график; автор пейзажей, портретов, натюрмортов, жанровых картин. Учился в Полтавской художественной студии (1922–1923) у М.М.Гужавина; в ЛХТП (1924–1927) у А.А.Рылова, во ВХУТЕИН ИНПИИ (1927–1931) у В.В.Беляева, А.А.Рылова, М.П.Бобышова, В.Е.Савинского, Участник выставок с 1925. Во время войны жил и работал в Ленинграде. В январе–феврале 1943 был командирован на партизанскую базу в районе Ладожского озера и на один из прифронтовых аэродромов, где создал серию портретов летчиков и партизан.

Автопортрет

- 1941

- Бумага, чёрная акварель. 28 x 19,4

- Государственный Русский музей

- РС-13580

Автопортрет

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 34,2 x 22,6

- Государственный Русский музей

- РС-14291

ФИТИНГОФ Георгий Петрович (1905, Псков — 1965, Ленинград). Живописец, график, книжный иллюстратор. Учился в РШ ОПХ (1917), в Художественно-промышленном техникуме при АХ, во ВХУТЕМАС (1920–1926). С 1924 сотрудничал с издательствами «Мысль», «Прибой», с Госиздатом, с журналами «Вокруг света», «Ленинские искры». С 1938 и до конца жизни работал в издательстве «Детская литература». В блокадном Ленинграде до мобилизации в армию выполнял задания СХ, работал для Центрального музея военно-санитарной службы Советской армии. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 151.

Автопортрет (С ведром)

- 1941-1942

- Гипс тонированный. 23 x 13 x 14

- Государственный Русский музей

- СО-902

Балтиец

- 1941-1942

- Гипс. 61,4 х 40,2 х 27,6

- Государственный Русский музей

- СО/ПФ-150

Балтийцы

- Л.: Искусство

- 1941

- Бумага, литография. 70,5 х 50,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-478

Бойцы МПВО

- 1941

- Бумага, литография. И.:27,0х20,0. Л.:28,1х21,0

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-3625

Дворничиха

- 1941

- Бронза. 10 x 8 x 11, основание: 1,7 x 10,8 x 12,5

- Государственный Русский музей

- СО-85

За водой. Улица Рубинштейна. Зима

- 1941-1942

- Бумага, чёрная акварель, графитный карандаш. 31,5 x 44

- Государственный Русский музей

- РС-14211

Как и большинство ленинградских мастеров, оставшихся в осажденном городе, Петр Бучкин стремился зарисовать как можно правдивее все, что происходило на его глазах. Улица Рубинштейна находится рядом с рекой Фонтанкой. Не удивительно, что к ней тянулись за водой вереницы измученных и голодных людей. Простыми средствами, имея в руках только черную акварель и обычный графитный карандаш, художник наносит на лист бумаги этот типичный для блокадного Ленинграда мотив. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

За что?

- 1941

- Холст, масло. 91 x 131,5

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1826

Защитим город Ленина

- 1941

- Бумага, автолитография. 60 х 85,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-777

Ленинград готовится к обороне. Постройка баррикад

- 1941

- Холст, масло. 60 x 80

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1798

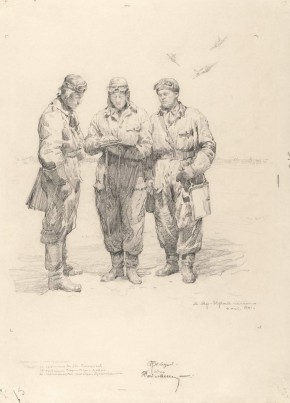

Летчики-истребители: старший лейтенант Е. Е. Банщиков, старший лейтенант В. Б. Лойко, младший лейтенант В. М. Добровольский

- Из серии «Защитники Ленинграда»

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1865

Наброски

- 1941-1942

- Бумага, тушь. 14,5 х 20,6

- Государственный Русский музей

- РС-14510

В годы Великой Отечественной войны юные ленинградцы стали участниками героической обороны города. Среди них был и 14-летний Дима Бучкин. Не по летам взрослый, он многое видел, запоминал, зарисовывал. Его скромные, подчас по-детски наивные рисунки внесли свой вклад в историю искусства военного времени. А такая немногословная надпись: „мама очень похудела" многое рассказывает о жизни людей в тяжелых условиях блокады города. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

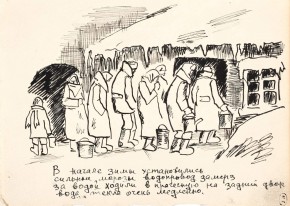

Набросок людей, стоящих за водой

- Лист из альбома «Блокадный Ленинград»

- 1941-1942

- Бумага, тушь. 14,4 x 20,1

- Государственный Русский музей

- РС-14509

В годы Великой Отечественной войны юные ленинградцы стали участниками героической обороны города. Среди них был и 14-летний Дима Бучкин, сын художника П. Д. Бучкина, до войны учившийся в Ленинградской средней художественной школе. Не по летам взрослый, он многое видел, запоминал, зарисовывал. Его скромные, подчас по-детски наивные рисунки внесли свой вклад в историю искусства военного времени. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

Внизу надпись:

«Вначале зимы установились

сильные морозы водопровод замёрз

за водой одили в прачечную на задний двор

вода текла очень медленно».

Не будут крылья черные над Родиной летать

- Боевой карандаш № 6. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 57,2 х 42,7

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2375

Несут раненого (II вариант)

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1941–1942

- Бронза. 10,5 x 8 x 11; основание: 1,5 x 9,5 x 12,5

- Государственный Русский музей

- СО-78

Несут раненого. (I вариант)

- 1941

- Бронза. 12,5 x 13 x 8,2; основание: 14,5 x 4,9 x 1,1

- Государственный Русский музей

- СО-84

Отряд на набережной

- 1941-1942

- Холст, масло. 41 х 48,5

- Государственный Русский музей

- ЖС-2339

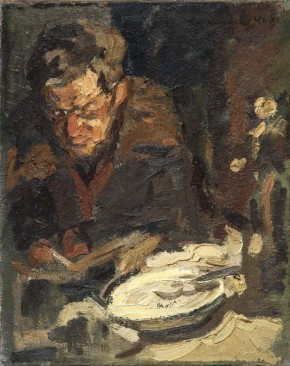

Портрет блокадника

- Картина написана в ноябре 1941 года

- 1941

- Холст, масло. 58 x 46

- Государственный Русский музей

- Ж-11298

Проверка документов

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1941-1942

- Бронза. 16,8 x 12 x 8,4; основание: 1 x 14,1 x 10

- Государственный Русский музей

- СО-87

Проверка документов

- 1941–1942

- Холст, масло. 55,6 x 70,7

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1758

Сто граммов хлеба

- 1941

- Бумага, гуашь, белила. И.: 38,5 x 52,3; л.: 40,6 x 52,7

- Государственный Русский музей

- РС-15398

У ворот

- 1941

- Бронза. 6,5 x 3,5 x 4,2, основание: 1,3 x 6,6 x 7,3

- Государственный Русский музей

- СО-80

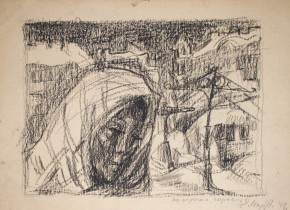

В блокаду

- 1942

- Бумага, акварель. 31,6 x 44,4

- Государственный Русский музей

- РС-15103

Ученица П.Н.Филонова Татьяна Глебова жила в блокадном Ленинграде в 1941–1942 годах, вела дневник, делала зарисовки для задуманного полотна на тему блокады. В 1942 уехала в эвакуацию в Алма–Ату. Вернулась в Ленинград в 1945.

Автопортрет

- 1942

- Холст, масло. 53,5 x 41

- Государственный Русский музей

- ЖС-474

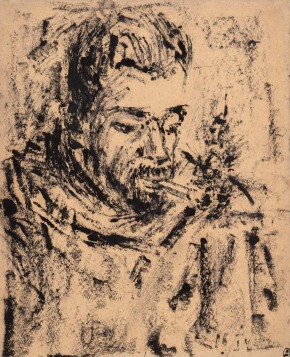

Автопортрет

- 1942

- Холст, масло. 88 х 67,5

- Государственный Русский музей

- Ж-4415

Трудно переоценить значение созданной художником в годы войны образной панорамы блокадного города. «Я никогда так отчетливо не ощущал его красоту, проступающую сквозь боль, не чувствовал так цвет», — говорил Ярослав Николаев на выставке «В час мужества» в ГРМ, посвященной сорокалетию полного снятия блокады. Исповедальной силой отличаются и автопортреты художника. Это достоверный и яркий художественный документ, в котором отразились переживания не только автора, но и окружающих его людей. Анатолий Дмитренко // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 426.

Автопортрет

- 1942

- Холст, масло. 62 х 48

- Государственный Русский музей

- Ж-7940

Трудно переоценить значение образной панорамы блокадного города, созданной Ярославом Николаевым в годы войны. В ней отразились страдания людей в осажденном Ленинграде и одновременно не сломленное их достоинство, воплотился увиденный с особой остротой облик города («я никогда так отчетливо не ощущал его красоту, проступающую сквозь боль, не чувствовал так цвет,» — говорил художник). Это отражало способность автора увидеть красоту сквозь трагедию — в лицах, поступках людей, в городских пейзажах. Исповедальной силой отражается и автопортрет художника. В нем воплотилось не только переживание автора, но и тех, среди которых жил художник. Портрет был создан после пребывания Николаева в стационаре для истощенных. Это произведение, хранящее печать времени, поражающее своей образной выразительностью, было написано на холсте, случайно найденном им в Союзе художников, и осталось впечатляющим художественным документом. // Анатолий Дмитренко. Русский портрет. ХХ век: СПб, 2001. С. 268.

Автопортрет (Колка дров)

- 1942

- Гипс тонированный. 15 х 13 х 13

- Государственный Русский музей

- СО-897

Лишев Всеволод Всеволодович (1877, Петербург — 1960, Ленинград) — скульптор. Учился в студии X.А.Фельдмана в Петербурге (1906-1913); ВХУ при ИАХ. Участник выставок с 1917. В Ленинграде находился в начальный период блокады. Впечатления того времени воплотил в большой серии скульптурных эскизов, работал также в жанре портрета (образы защитников Ленинграда). В 1942 получил Сталинскую премию за скульптурную фигуру Н. Г. Чернышевского (1940-1941) для памятника в Ленинграде.

Автопортрет (Скульптор за работой)

- 1941-1942

- Гипс. 18 x 7 x 9

- Государственный Русский музей

- СО-899

Балтийцы! Точным огнем кораблей и береговой артиллерии уничтожайте врага

- Л., Искусство, 1942

- 1942

- Бумага, хромолитография. 72,0 х 55,0

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-627

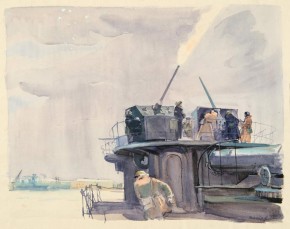

Балтийцы-зенитчики

- 1942

- Бумага, акварель, тушь, белила. 38,4 x 50,5

- Государственный Русский музей

- РС-14197

В Михайловском саду 30 марта 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 18,2 x 26,6

- Государственный Русский музей

- РС-13329

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

В булочной

- 22.02.1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 19,9 x 13,3

- Государственный Русский музей

- РС-13363

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

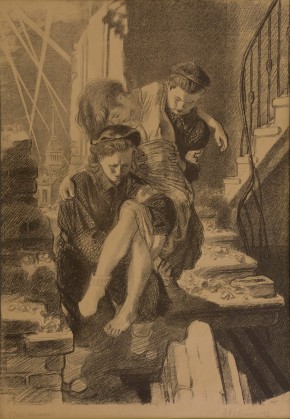

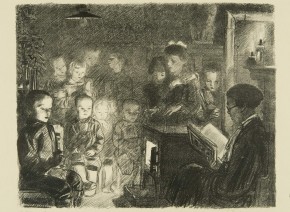

В детдоме

- 1942

- Бумага, литография. И.:39 х 49. Л.:57,5 х 63,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-6348

В землянке редакции

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 19,9 х 29,5

- Государственный Русский музей

- РС-14527

В очаге поражения

- Из серии «Ленинград в дни блокады»

- 1942

- Бумага, литография. И.: 61,5 х 45,6; л.: 88,2 х 64,3

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-12032

Врач у больной

- Из серии «В стационаре»

- 1942

- Бумага, цветной карандаш. 14,1 x 20

- Государственный Русский музей

- РС-13572

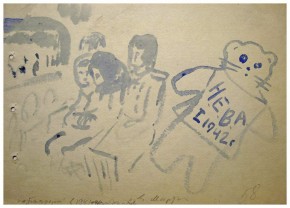

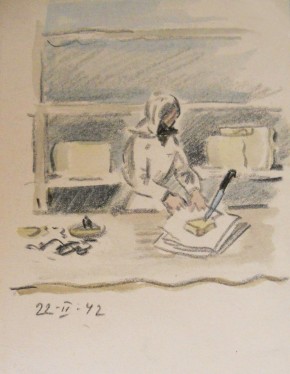

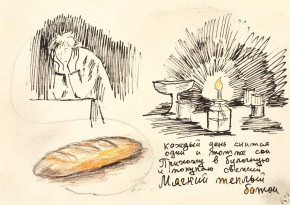

Встреча Нового года в Ленинграде

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 20,3 x 21,8

- Государственный Русский музей

- РС-14070

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине. По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

Две девочки

- Из серии «В детдоме»

- 1942

- Бумага, цветной карандаш. И.: 39 x 19; л.: 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1292

Дежурные. Весна 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,1 x 15,3

- Государственный Русский музей

- РС-13353

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Дети — помощники партизан

- 1942

- Гипс тонированный. 22,5 x 19 x 15

- Государственный Русский музей

- СО/ПФ-149

Женская голова

- Эскиз к картине «Победа»

- 1942

- Бумага на фанере, графитный карандаш. 58 x 39,7

- Государственный Русский музей

- РС-14091

Женщина у «буржуйки». Блокада

- 1942

- Холст, масло. 64 x 51,5

- Государственный Русский музей

- Ж-10939

Картина написана в марте-апреле 1942 года.

За водой

- Из серии «Ленинград в дни блокады»

- 1942

- Бумага, литография. И.: 59,2 х 45; л.: 74,4 х 54,4

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-12031

Командир полка В. С. Мозалев

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 43,7 x 31

- Государственный Русский музей

- РС-13994

Комсомольская помощь

- 1942