Расширенный поиск по коллекциям

Великая Отечественная война

Посвящается светлой памяти всех, кто принимал участие в борьбе с фашизмом

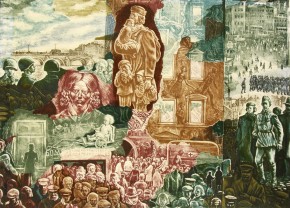

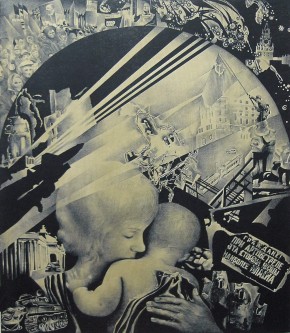

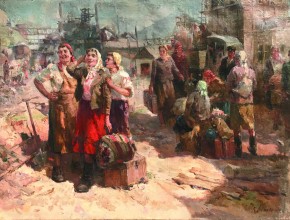

В состав виртуальной выставки, объединившей произведения из коллекции Русского музея и художественных коллекций 48 музеев России, вошло более 1000 произведений живописи, станковой и печатной графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Выставка создана по материалам, собранным Русским музеем к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и опубликованным в 2015 году на портале проекта «Русский музей: виртуальный филиал». Теперь выставка доступна в более современном формате: алфавитный указатель дает возможность увидеть произведения около 550 авторов, хранящиеся в разных музеях, добавлен рубрикатор, позволяющий увидеть работы, посвященные защите Ленинграда и обороне Москвы, битве за Сталинград и освобождению Европы от фашизма. В отдельных разделах собраны фронтовые рисунки, картины, скульптурные работы о партизанах и тружениках тыла, медицинских работниках, женских судьбах и детях, чье детство выпало на годы войны. Самый большой раздел (более 360 изображений) посвящен защитникам нашего Отечества. Раздел «Память о войне» объединил произведения, созданные в послевоенное время, а «Победа» — произведения, на которых изображены последние дни войны и долгожданный праздник.

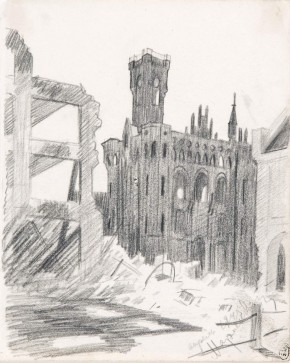

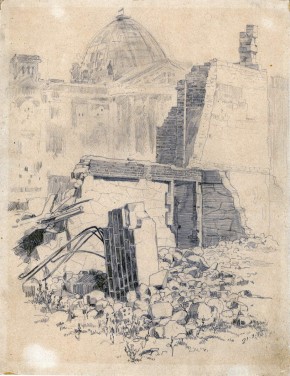

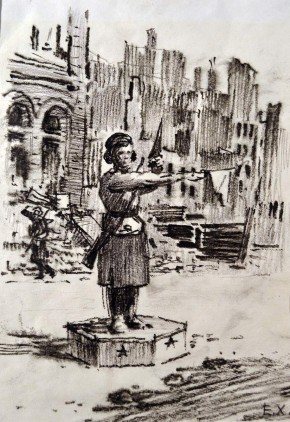

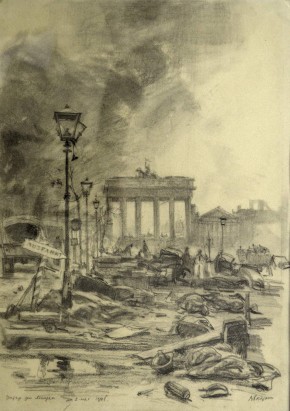

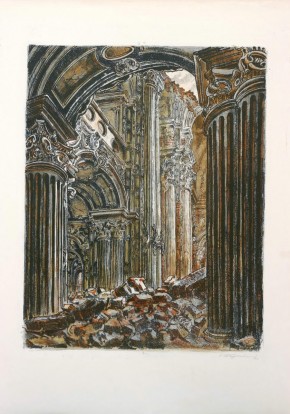

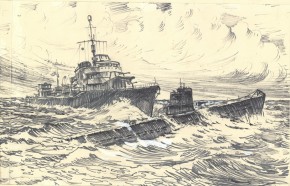

Выставка дает уникальную возможность не только представить все произведения в едином цифровом пространстве, но и в принципе увидеть многие из этих работ, так как большинство произведений хранятся в фондах музеев и демонстрируются только на редких тематических выставках. Так, большое место на выставке занимают рисунки художников-фронтовиков, запечатлевших героев Советского Союза и простых воинов, важные сражения и работу военных госпиталей, разрушенные советские и европейские города. Сегодня эти уникальные документальные свидетельства, сохраненные музеями, обретают новое значение.

Среди дополнительных материалов к выставке — видеоматериалы ИЗОмарафона «Художник и война» - 2020, и ИЗОмарафона «Художник и война - 2021», а также Лучшие работы конкурса мультимедийных ресурсов «Герои и победы в русском искусстве».

Вступительная статья к виртуальной выставке

С.Н.Левандовский, Государственный Русский музей

- Архангельск, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» (ГМО ХКРС)

- Астрахань, Астраханская государственная картинная галерея имени П.М.Догадина

- Барнаул, Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК)

- Белгород, Белгородский государственный художественный музей (БГХМ)

- Брянск, Брянский областной художественный музейно-выставочный центр (БОХМВЦ)

- Владивосток, Приморская государственная картинная галерея (ПГКГ)

- Владимир, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (ВСМЗ)

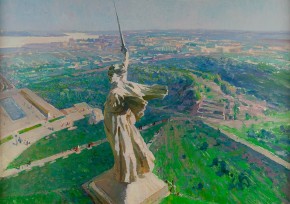

- Волгоград, Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова (ВМИИ им.И.И.Машкова)

- Воронеж, Воронежский областной художественный музей им. И.Н.Крамского (БОХМ им. И.Н.Крамского)

- Горно-Алтайск, Национальный музей имени А.В.Анохина (НМРА им. А.В.Анохина)

- Донецк, Донецкий республиканский художественный музей

- Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ)

- Ижевск, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств (УРМИИ)

- Казань, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ)

- Калининград, Калининградский музей изобразительных искусств (Калининградский МИИ)

- Калуга, Калужский музей изобразительных искусств (Калужский МИИ)

- Кемерово, Кемеровский областной музей изобразительных искусств (КОМИИ)

- Керчь, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ)

- Кирилло-Белозерск, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (КБИАХМЗ)

- Кострома, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (КГИАиХМЗ)

- Красноярск, Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова (КХМ им. В.И.Сурикова)

- Курган, Курганский областной художественный музей (КОХМ)

- Магнитогорск, Магнитогорская картинная галерея (МКГ)

- Майкоп, Картинная галерея Республики Адыгея (КГРА)

- Мурманск, Мурманский областной художественный музей (МОХМ)

- Муром, Муромский историко-художественный музей (МИХМ)

- Нальчик, Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко (КБМИИ им. А.Л.Ткаченко)

- Новокузнецк, Новокузнецкий художественный музей (НХМ)

- Новосибирск, Новосибирский государственный художественный музей (НГХМ)

- Нижний Тагил, Нижнетагильский музей изобразительных искусств (НМИИ)

- Омск, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А.Врубеля (ООМИИ им.М.А.Врубеля)

- Орел, Орловский музей изобразительных искусств (ОрМИИ)

- Оренбург, Оренбургский областной музей изобразительных искусств (ОМИЗО)

- Петрозаводск, Музей изобразительных искусств Республики Карелия (МИИ РК)

- Санкт-Петербург, Государственный Русский музей (ГРМ)

- Севастополь, Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого (СХМ им. М.П.Крошицкого)

- Смоленск, Смоленский государственный музей-заповедник (СГМЗ)

- Сочи, Сочинский художественный музей (СХМ)

- Ставрополь, Ставропольский краевой музей изобразительных искусств (СКМИИ)

- Сыктывкар, Национальная галерея Республики Коми (НГРК)

- Таганрог, Таганрогский художественный музей (ТХМ)

- Тамбов, Тамбовский областной краеведческий музей (ТОКМ)

- Тверь, Тверская областная картинная галерея (ТОКГ)

- Томск, Томский областной художественный музей (ТОХМ)

- Уфа, Башкирский государственный художественный музей им. М.В.Нестерова (БГХМ им. М.В.Нестерова)

- Чебоксары, Чувашский государственный художественный музей (ЧГХМ)

- Южно-Сахалинск, Сахалинский областной художественный музей (СОХМ)

- Якутия, Национальный художественный музей Республики Саха (НХМРС)

- Ялта, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник

- Ярославль, Ярославский художественный музей (ЯХМ)

Орден Красной Звезды

- (учрежден в 1930)

- 1930

- Серебро, эмаль. Дм — 4,76 (с винтом и гайкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3766

Медаль «За боевые заслуги»

- (учреждена в 1938)

- 1938

- Серебро, эмаль, лента. Дм — 3,2 (с ушком, кольцом и колодкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3392

Медаль «За отвагу»

- (учреждена в 1938)

- 1938

- Серебро, эмаль, лента. Дм — 3,85 (с ушком, кольцом и колодкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-4430

Знак нагрудный «Отличник РККА»

- (учрежден в 1939)

- 1939

- Бронза, эмаль. 3,75 х 2,85 (с винтом)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3624

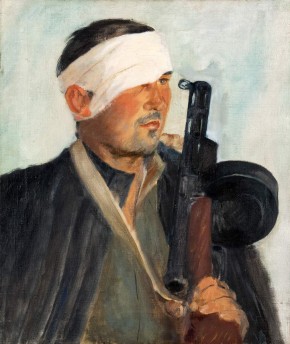

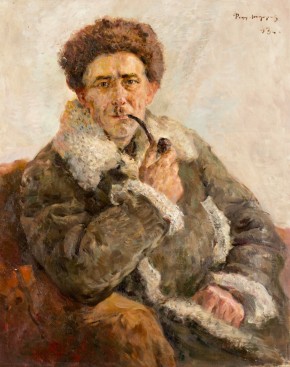

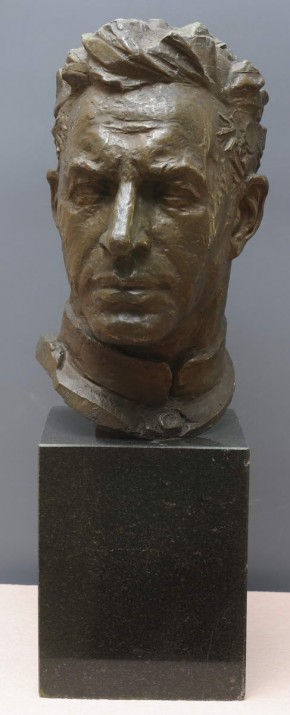

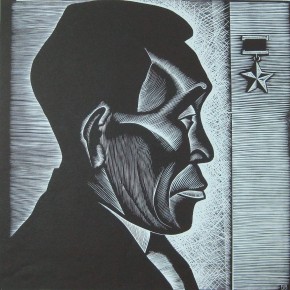

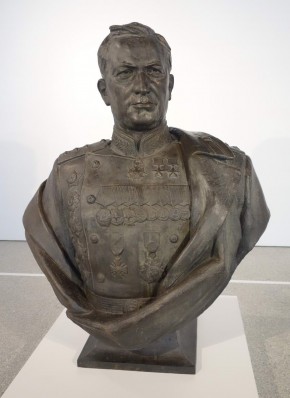

Портрет генерал-майора В.А.Дегтярева, конструктора стрелкового оружия

- 1940

- Холст, масло. 56 x 71

- Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

- Ж-592

Василий Алексеевич Дегтярёв (1879, Тула – 1949, Москва) - Герой Социалистического труда, один из самых известных конструкторов стрелкового оружия, внёс огромный вклад в обороноспособность СССР. Сконструированные им пулемёты и противотанковое ружьё в период военных действий Великой Отечественной войны использовались отечественной пехотой и авиацией. Награждён тремя орденами Ленина, орденами Суворова I и II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. С 1918 В.А.Дегтярев работал на оружейном заводе в г. Ковров (с 1940 – Ивановская область, с 1944 – Владимирская обл.; ныне Город воинской славы). Здесь он в 1921 участвовал в создании проектно-конструкторского бюро по автоматическому стрелковому оружию, а с 1940 был назначен начальником и главным конструктором Конструкторского бюро. С 1949 завод носит его имя.

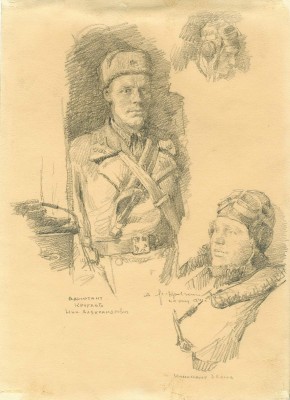

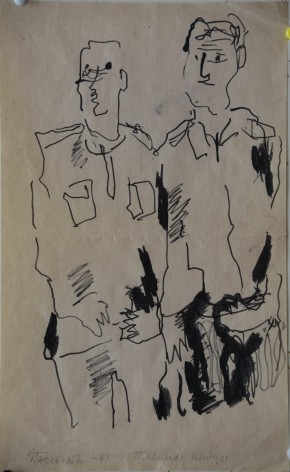

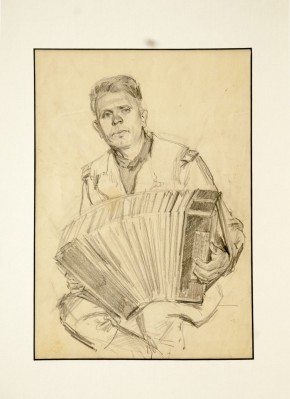

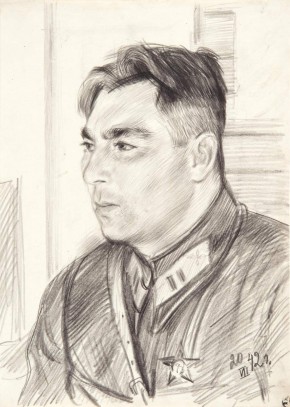

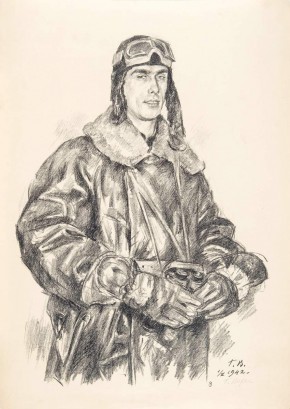

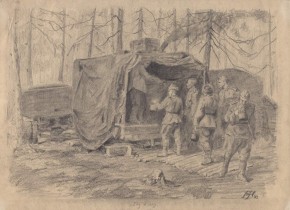

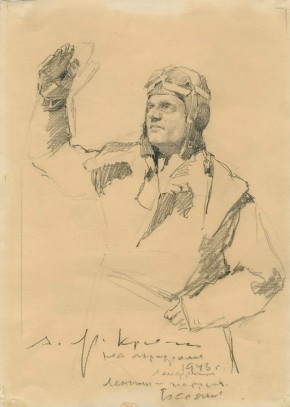

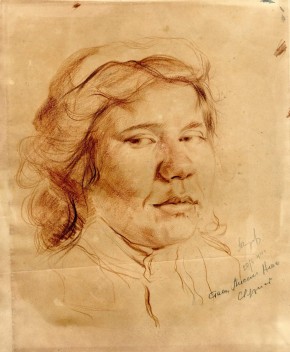

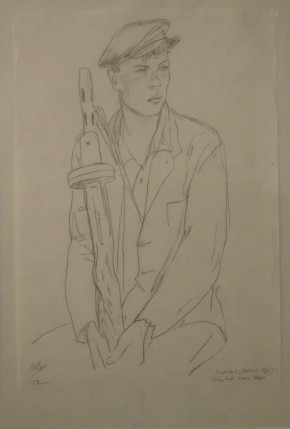

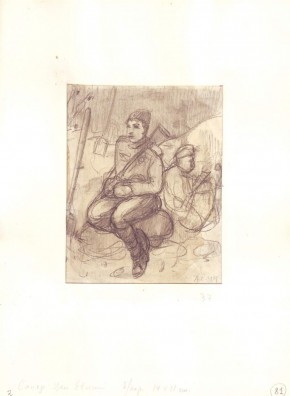

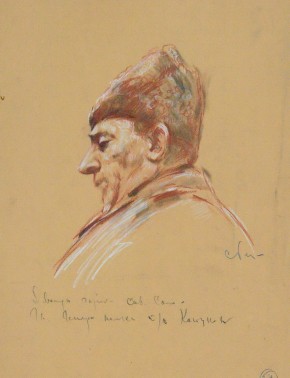

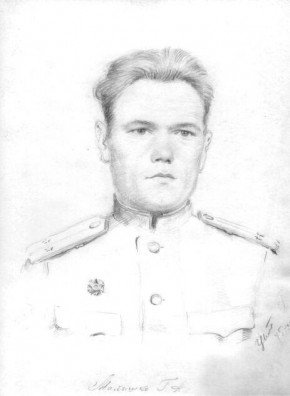

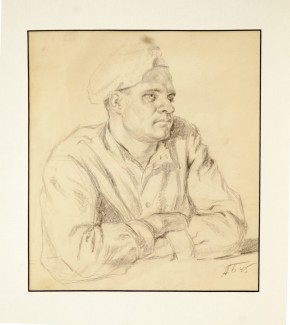

Адьютант Круглов и командир звена

- 1941

- Бумага, карандаш. 27,5 х 20

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-299

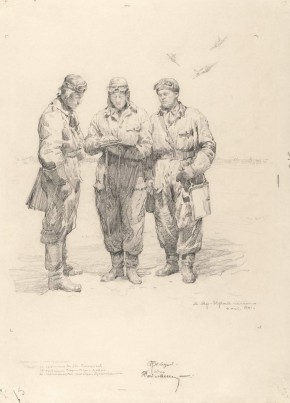

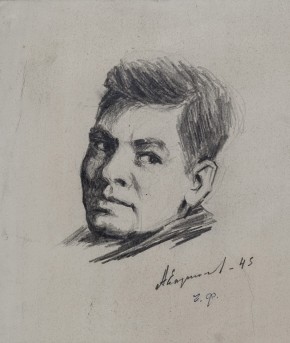

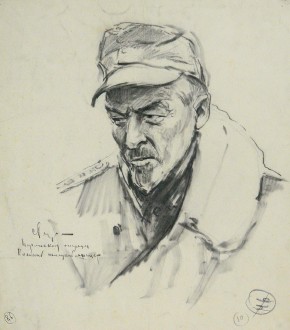

А.Н.Яр-Кравченко публиковал свои рисунки в армейской газете «Атака» 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. «Моим мольбертом было крыло самолета, а мастерской - аэродром. Постоянно приходилось спешить, ибо те, кого я рисовал, не имели свободного времени для позирования, и любая боевая тревога прерывала начатый сеанс».

Истребителю надо было сбить не менее четырех самолетов противника, и тогда он удостаивался чести позировать художнику, а потом готовый портрет разрешалось публиковать в армейской или фронтовой газете. Вскоре рисунки стали издавать в виде фронтовых альбомов, которые вручались особо отличившимся в боях пилотам и лётным подразделениям, а портреты Героев Советского Союза тиражировались в виде открыток.

Первый альбом - "Летчики-истребители в боях за Ленинград. Фронтовой альбом командира-художника Анатолия Яр-Кравченко" был издан в ноябре 1941 года. Военный цикл составил 540 (560) рисунков, 8 фронтовых альбомов, открытки, буклеты, большая серия портретов лётчиков («Фронтовой альбом», 1941; «Герои воздушных боев за Ленинград», 1942). Заканчивается цикл берлинскими зарисовками.

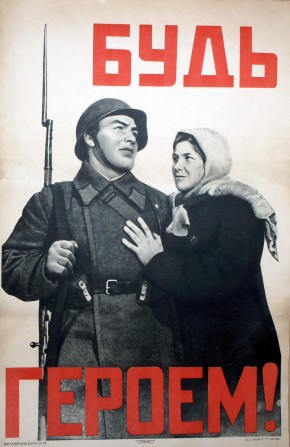

Будь героем!

- 1941

- Бумага, печать. 95 х 62

- Государственный Русский музей

- Гр-389

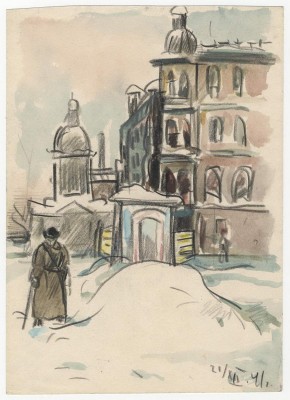

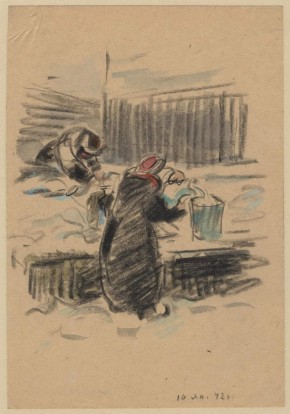

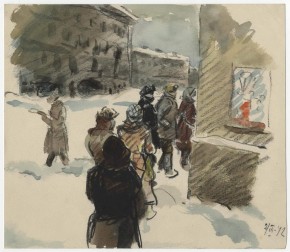

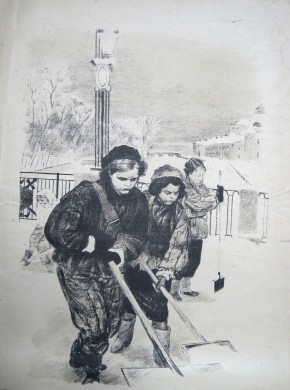

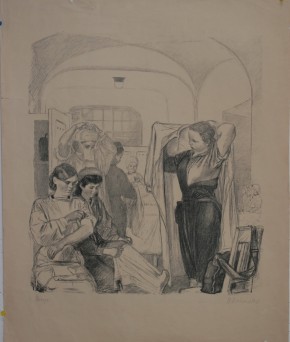

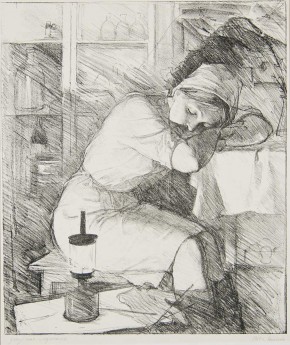

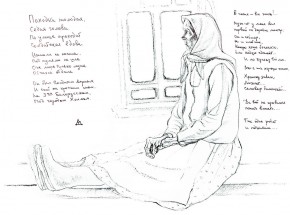

В ЛХУ зимой

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 29,6 x 21

- Государственный Русский музей

- РС-14069

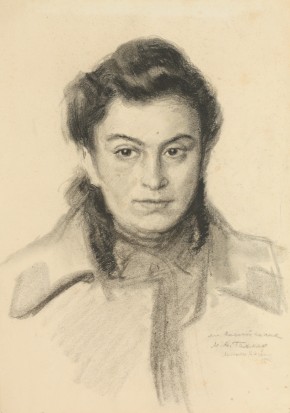

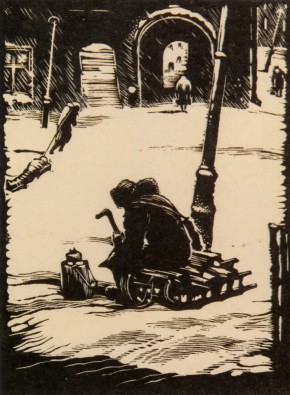

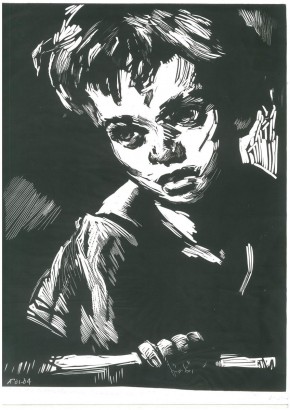

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине.

По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

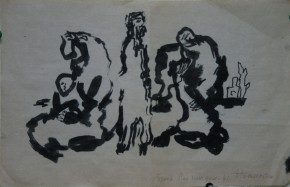

В госпитале

- 1941

- Бумага тонированная, тушь черная. 29,2 х 20,2

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г–4448

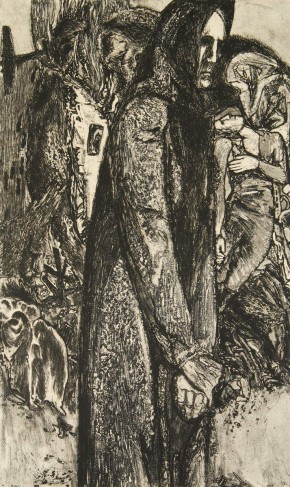

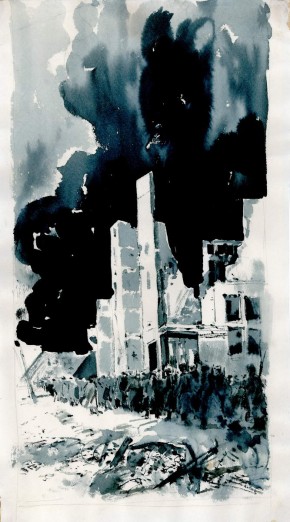

В 2010 году Нижнетагильскому музею изобразительных искусств автором серии военных рисунков был сделан бесценный дар. Эти пожелтевшие листы с зарисовками - «Здесь был наш дом», «Семья», «Ждут», «В госпитале», «Война» и другие, являющиеся подлинными свидетельствами войны, были выполнены шестнадцатилетним художником Элием Белютиным. Ушедший в 1941 году добровольцем на фронт, он уже в сентябре был награждён орденом Красной Звезды за то, что сумел вывести из окружения 400 красноармейцев. Позже, участвуя в битве за Москву, получил тяжелую контузию. Дни, проведенные им в госпитале, были скрашены тем, что, благодаря рекомендации А.В. Лентулова, он со своими фронтовыми зарисовками становится участником первой в его жизни выставки «Московские художники на войне», открытой в декабре 1941 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Эти пронзительные рисунки, выполненные тушью в экспрессионистической манере, характеризуются стремлением к обострённой образности через деформацию и стилизацию форм, динамику и передачу напряженности человеческих эмоций. Рисунки не только фиксируют события, что разворачивались на глазах у Э.Белютина, но наполнены его личными переживаниями, эмоциональным отношением к происходящему, в котором во всю силу звучит его голос против нечеловеческой сущности войны.

В детской больнице

- 1941

- Бумага, графитный карандаш, карандаш химический. 18,2 x 18

- Государственный Русский музей

- РС-22402

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине.

По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

В саду трудящихся

- Из серии "Ленинград в блокаде"

- 1941-1942

- Бумага, гуашь. 18,5 х 26

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1031

Воздушная тревога

- 1941

- Бумага, гуашь. 65 х 50,5

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- КП-1664, Г-760

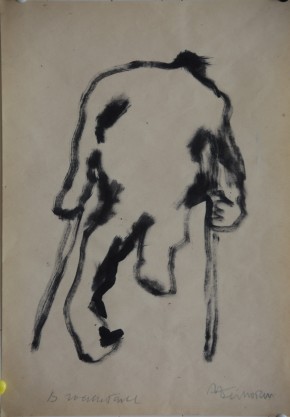

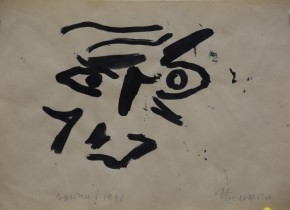

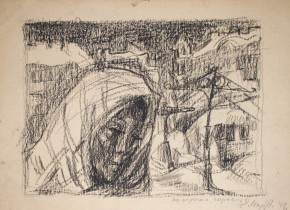

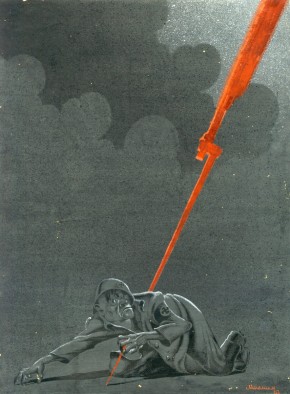

Война!

- 1941

- Бумага, тушь черная. 20,9 х 28,9

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-4442

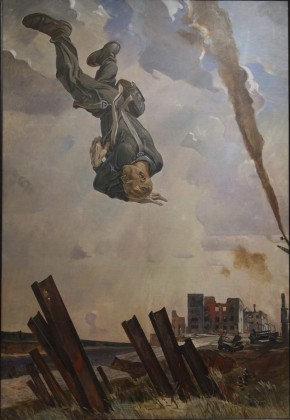

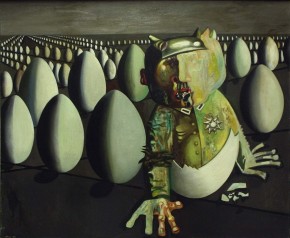

Одним из самых выразительных военных рисунков, созданных Э. Белютиным в 1941 году, является лист «Война», в котором линейно-графическая конструкция образа, обнажающая идею до схемы, перерастает в символический знак, выражающий протест автора против грубой, кровавой действительности, против принуждения человека к бесчеловечности. Резкие рубленные «тяжелые» линии, нервные контрасты черного и белого создают чудовищный лик войны. Возникающее в листе динамичное пульсирующее пространство передает напряженность, дошедшую до предельной точки. Автор стремится к деформации и стилизации формы, экспрессии и экзальтации ради создания мощной выразительности образа и отражения своего мировоззрения. Произведение Э. Белютина, мыслимое как воззвание против самой нечеловеческой сущности войны, сродни высказываниям художников экспрессионистов, оставивших след в искусстве новым качеством обостренной образности.

Грузовики

- Из серии "Блокада"

- 1941-1942

- Бумага, акварель, карандаш. 17 х 24,2

- Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск)

- Г-1889

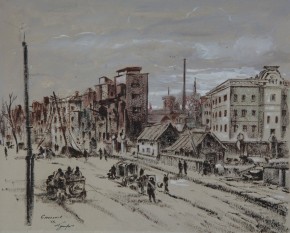

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

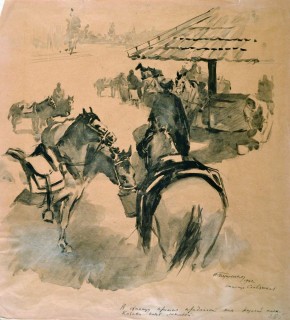

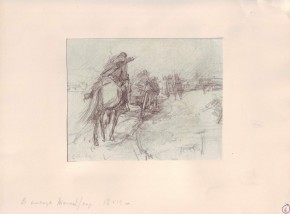

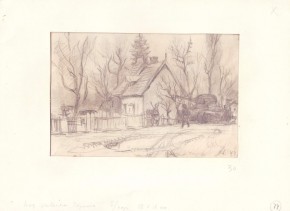

За Чкаловым. Разъезд

- 1941–1943

- Бумага, акварель. 17,1 х 24,3

- Оренбургский областной музей изобразительный искусств

- КП–1273, Г–498

Акварель относится к циклу дорожных зарисовок «Москва – Самарканд». С 1938 по 1957 город Оренбург назывался Чкаловым.

Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) – советский лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США,Штат Вашингтон). В память о подвиге легендарного летчика город Оренбург с 1938 по 1957 назывался Чкалов.

За водой

- Из серии "Ленинград в блокаде 1941-1943 гг."

- Отлив 1947

- Бронза. 13 х 12 х 15,5

- Государственный Русский музей

- СО-82

Защищай свой город, свой дом

- «Боевой карандаш». № 47. 1941

- 1941

- Бумага, литография. 56,2 х 40,8

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2405

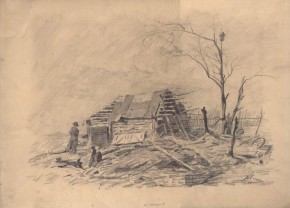

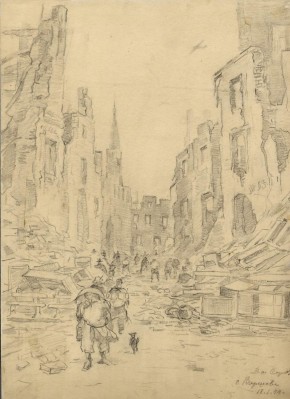

Здесь был наш дом

- 1941

- Бумага линованная, тушь черная. 20,3 х 31,4

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г–4444

В 2010 году автор серии рисунков военных лет Белютин Э.М. сделал Нижнетагильскому музею изобразительных искусств бесценный дар. Эти пожелтевшие листы с зарисовками - «Здесь был наш дом», «Семья», «Ждут», «В госпитале», «Война» и другие, являющиеся подлинными свидетельствами войны, были выполнены шестнадцатилетним художником Элием Белютиным. Ушедший в 1941 году добровольцем на фронт, он уже в сентябре был награждён орденом Красной Звезды за то, что сумел вывести из окружения 400 красноармейцев. Позже, участвуя в битве за Москву, получил тяжелую контузию. Дни, проведенные им в госпитале, были скрашены тем, что, благодаря рекомендации А.В. Лентулова, он со своими фронтовыми зарисовками становится участником первой в его жизни выставки «Московские художники на войне», открытой в декабре 1941 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Эти пронзительные рисунки, выполненные тушью в экспрессионистической манере, характеризуются стремлением к обострённой образности через деформацию и стилизацию форм, динамику и передачу напряженности человеческих эмоций. Рисунки не только фиксируют события, что разворачивались на глазах у Э.Белютина, но наполнены его личными переживаниями, эмоциональным отношением к происходящему, в котором во всю силу звучит его голос против нечеловеческой сущности войны.

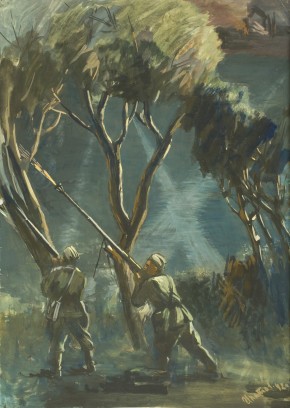

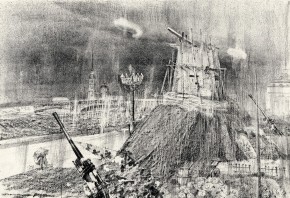

Зенитчики

- Из серии «Москва и Подмосковье в дни войны 1941 г.»

- 1941

- Бумага, акварель.

- ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

- Г-2124 АОМИИ

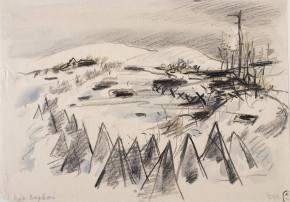

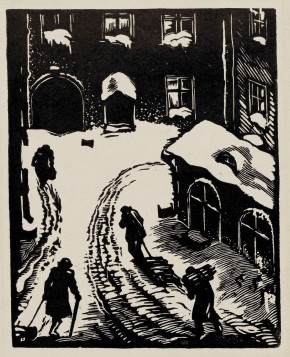

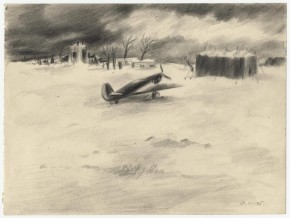

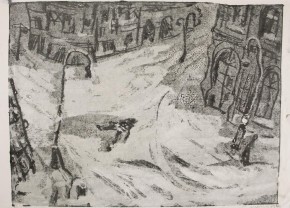

Зима

- Серия "Блокада"

- 1941

- Бумага, карандаш, акварель. Л: 19,6x14

- Ярославский художественный музей

- А-893

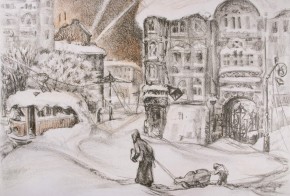

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий. Значительная часть рисунков хранится в Ярославском художественном музее.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

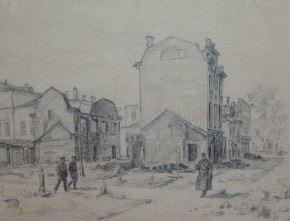

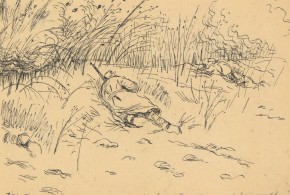

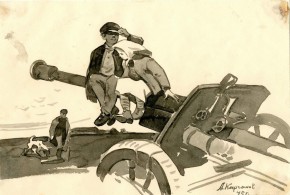

Из фронтового альбома

- На обратной стороне паспарту вверху: Буймов Яков Тимофеевич 1919 г. р. После ухода гитлеровцев

- 1941

- Бумага желтая, тушь, кисть, перо. 10 х 14

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-278

В собрании Кемеровского областного музея изобразительных искусств хранится 36 фронтовых рисунков. Художник и на войне оставался художником, проходил её с карандашом в руке, создавая свою летопись войны. Потом, многие из них уже никогда в своём творчестве не обратятся к этой теме, возможно более высоко ценя завоеванный мир. Простые и беглые зарисовки на случайных листочках изображают военные будни: транспорт, сцены боя, разрушенные дома и вполне мирные пейзажи. Но чаще всего это портреты сослуживцев, с кем бок о бок шли по боевым дорогам. Не имея высокой художественной ценности, не являясь предметом искусствоведческого исследования, выполненные авторами непосредственно с натуры, фронтовые рисунки оказались своеобразным документом военного времени, сравнимым разве что с фронтовыми письмами. Трудно преувеличить культурно-историческую ценность этих экспонатов, ставших одним из самых пронзительных художественно-документальных свидетельств того страшного времени.

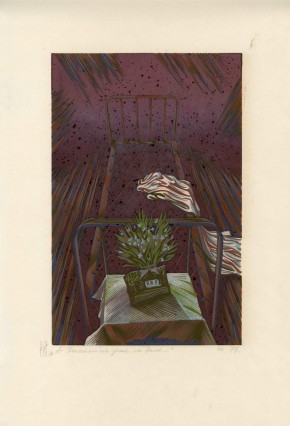

Интерьер военного времени

- 1941

- Бумага, монотипия. 23 х 29; 25 х 31

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-952

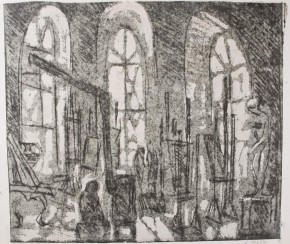

Во время Великой Отечественной войны художник пытался уйти на фронт добровольцем, но в 1941-1942 гг. был послан конструктором в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск на шахту.

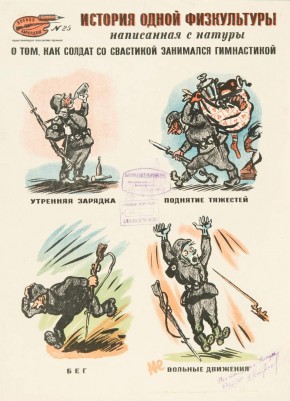

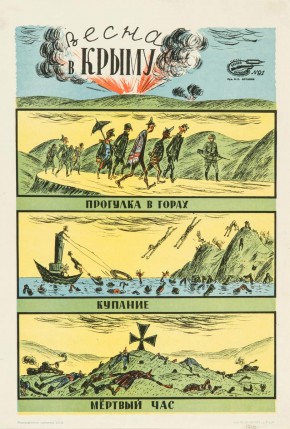

История одной физкультуры

- «Боевой карандаш». № 47. 1941

- 1941

- Бумага, литография. 56,2 х 40,8

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2390

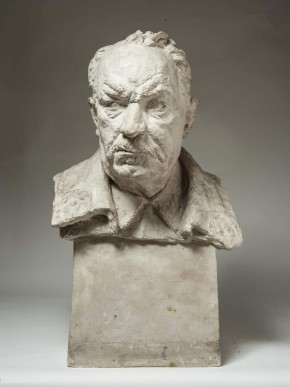

Клятва мести

- 1941–1942

- Гипс тонированный. 28 x 33,5 x 26,5

- Государственный Русский музей

- СО/ПФ-125

Краснофлотец с винтовкой. Севастополь

- 1941

- Картон, масло. 30,4 х 20

- Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого

- Ж-1887

Ленинград. Утро

- 1941

- Бумага, акварель. 64,2 х 43,5

- Государственный Русский музей

- Рс-11907

Н. М. Козырева о В. М. Конашевиче в годы войны

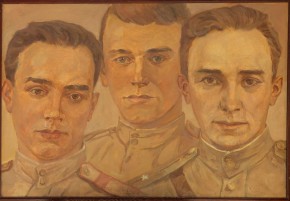

Летчики-истребители: старший лейтенант Е. Е. Банщиков, старший лейтенант В. Б. Лойко, младший лейтенант В. М. Добровольский

- Из серии «Защитники Ленинграда»

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1865

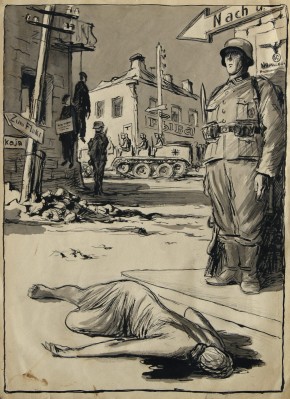

Львов. Первый день войны

- 1941

- Бумага желтая, тушь, кисть, перо. 10 х 14

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-784

В собрании Кемеровского областного музея изобразительных искусств хранится 36 фронтовых рисунков. Художник и на войне оставался художником, проходил её с карандашом в руке, создавая свою летопись войны. Потом, многие из них уже никогда в своём творчестве не обратятся к этой теме, возможно более высоко ценя завоеванный мир. Простые и беглые зарисовки на случайных листочках изображают военные будни: транспорт, сцены боя, разрушенные дома и вполне мирные пейзажи. Но чаще всего это портреты сослуживцев, с кем бок о бок шли по боевым дорогам. Не имея высокой художественной ценности, не являясь предметом искусствоведческого исследования, выполненные авторами непосредственно с натуры, фронтовые рисунки оказались своеобразным документом военного времени, сравнимым разве что с фронтовыми письмами. Трудно преувеличить культурно-историческую ценность этих экспонатов, ставших одним из самых пронзительных художественно-документальных свидетельств того страшного времени.

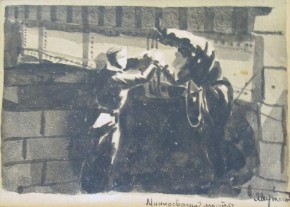

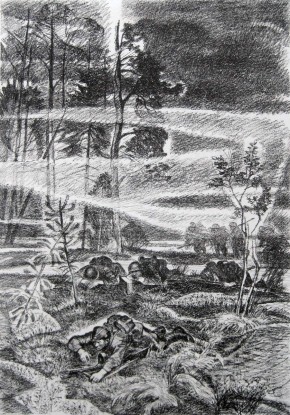

Минирование моста

- 1941-1945

- Бумага желтая, тушь. 10 х 14

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-275

В собрании Кемеровского областного музея изобразительных искусств хранится 36 фронтовых рисунков. Художник и на войне оставался художником, проходил её с карандашом в руке, создавая свою летопись войны. Потом, многие из них уже никогда в своём творчестве не обратятся к этой теме, возможно более высоко ценя завоеванный мир. Простые и беглые зарисовки на случайных листочках изображают военные будни: транспорт, сцены боя, разрушенные дома и вполне мирные пейзажи. Но чаще всего это портреты сослуживцев, с кем бок о бок шли по боевым дорогам. Не имея высокой художественной ценности, не являясь предметом искусствоведческого исследования, выполненные авторами непосредственно с натуры, фронтовые рисунки оказались своеобразным документом военного времени, сравнимым разве что с фронтовыми письмами. Трудно преувеличить культурно-историческую ценность этих экспонатов, ставших одним из самых пронзительных художественно-документальных свидетельств того страшного времени.

Молодой сталевар

- 1941–1943

- Бронза. 50 x 22 x 25

- Государственный Русский музей

- СО-118

На кухне

- 1941

- Бумага, синька, кисть. 20,2 x 28,5

- Государственный Русский музей

- РС-14068

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине.

По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

На окраине города

- Из серии "Блокада"

- 1941-1942

- Бумага, акварель, карандаш. 14 х 19,7

- Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск)

- Г-1890

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

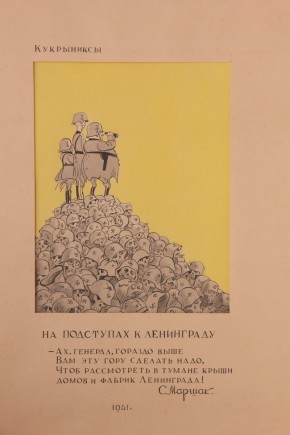

На подступах к Ленинграду

- 1941

- Бумага, акварель, тушь. 26,3 х 20,6; 41,7 х 29,8

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

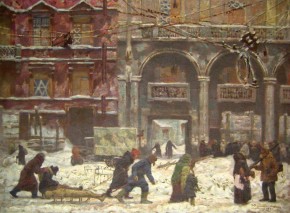

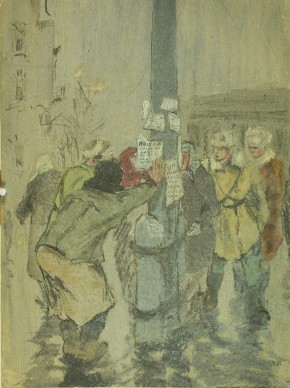

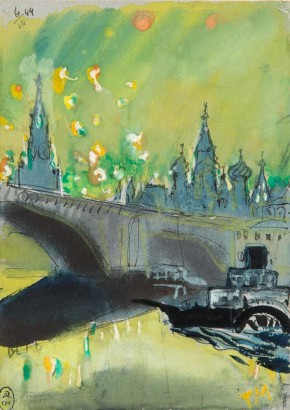

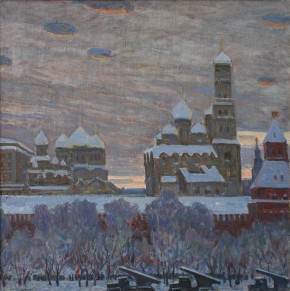

На фронт. Зима 1941

- 1941-1943

- Холст, масло. 120 х 129

- Курганский художественный музей им. Г. А. Травникова

- СЖ–309

Картина стала откликом на историческое событие 7 ноября 1941 года, когда прямо с парада на Красной площади войска уходили на защиту Москвы. Автор, будучи очевидцем этого события, показал колонну марширующих воинов на фоне Собора Василия Блаженного, вложив в это большой нравственный смысл: за ними вся русская земля в образе старинного собора, и они должны защитить ее. Возможно, автор при работе над композицией опирался на слова напутствия Сталина, адресованные с трибуны участникам парада: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».

Оборона Москвы длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. 77 немецких дивизий были брошены на Москву. Фашистов остановили в 27 км от Москвы войска Западного, Брянского и Калининского фронтов под командованием Г.К.Жукова, А.М.Конева, И.С.Еременко. Это была первая крупная победа, развеявшая миф о непобедимости немецких армий.

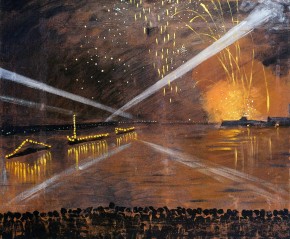

Налет с осветительными ракетами

- Из серии "Ленинград в блокаде"

- 1941–1942

- Бумага, гуашь. 13 х 18,8

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1030

Народ и армия непобедимы!

- 1941

- Печать глубокая. 60 х 95

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-390

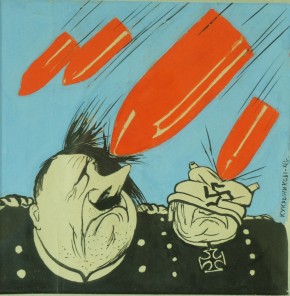

Наш подарок Гитлеру

- 1941

- Бумага, гуашь, тушь. 28,7 х 39,8

- Таганрогский художественный музей

- Г-2579

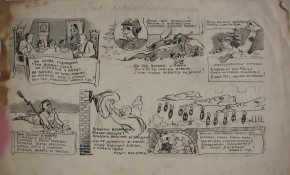

Лист «Наш подарок Гитлеру» датирован июлем 1941 года. Это графическое произведение Кукрыниксов становится настоящей вехой отсчета «метронома» военного времени. Оно посвящено событиям первых месяцев войны, когда советские военно-воздушные силы наносили удары по военно-промышленным объектам в глубоком тылу противника. Карикатура «Наш подарок Гитлеру» - оригинальный авторский лист, который был утвержден для дальнейшей агитпропаганды нафронте и в тылу.

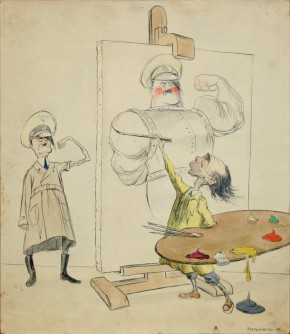

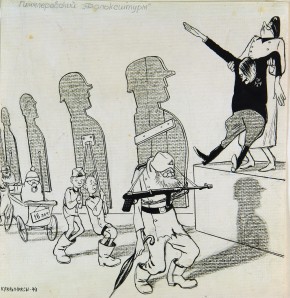

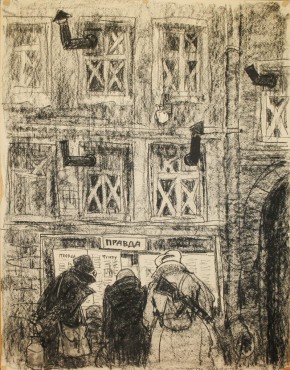

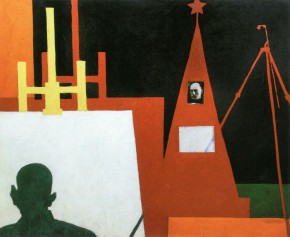

Не так страшен черт, как его малюют

- Рисунок для газеты «Правда»

- 1941

- Бумага, тушь, акварель. 36,3 х 31,6

- Магнитогорская картинная галерея

- Г-718

Сатирическая сцена с Гитлером и пишущим его портрет Геббельсом. Гротескная разница физических данных портретируемого с изображением подчеркивает ничтожность личности идеологического лидера нацистской партии. Карикатура, разоблачающая миф о непобедимости фашистской Германии, созданная в первый год войны, способствовала поднятию боевого духа советского народа и Советской Армии, укрепляя веру в победу.

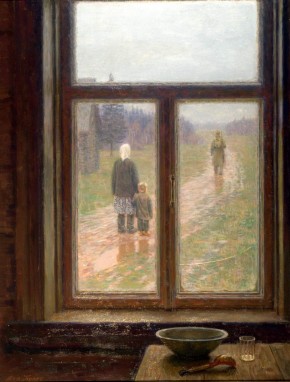

Ожидание

- 1941

- Холст, масло. 190 х 175

- Башкирский государственный художественный музей им. М.В.Нестерова, Уфа

- Ж-3450

Пленные немцы

- 1941

- Бумага линованная, тушь черная. 32,2 х 19,9

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-4449

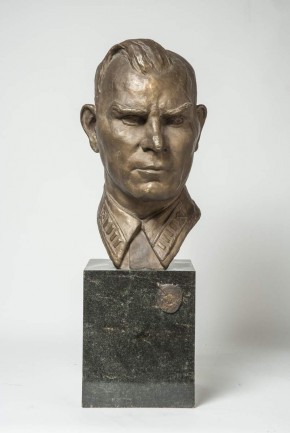

Портрет Г.С.Улановой

- 1941

- Бронза, мрамор. 30 х 22 х 25

- Государственный Русский музей

- Со-558

Уланова Галина Сергеевна (1909/1910–1998) – артистка балета. Танцевала в ГАТОБ в Ленинграде (1928–1944), в Большом театре в Москве (1944–1960), затем там же работала балетмейстером-репетитором. Народная артистка СССР (1951), Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950), лауреат Ленинской премии (1957). Русский портрет. ХХ век: СПб, 2001. С. 285.

Галина Сергеевна Уланова (26 декабря 1909 [8 января 1910], Санкт-Петербург — 21 марта 1998, Москва) — русская советская балерина, педагог. Прима-балерина Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (1928—1944) и Большого театра СССР (1944—1960). Народная артистка СССР (1951). Лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950) и Ленинской Премии (1957). Дважды Герой Социалистического Труда (1974,1980).

Во время войны выступала в госпиталях для раненых. Получала множество писем с фронта, и после войны. Многие солдаты и медсестры писали ей трогательные письма, благодарили за то, что ее искусство давало им силы жить, спасало их от ужасов войны.

Портрет Героя Советского Союза А. Т. Севастьянова

- Из серии «Защитники Ленинграда»

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 29 x 19,3

- Государственный Русский музей

- РС-1923

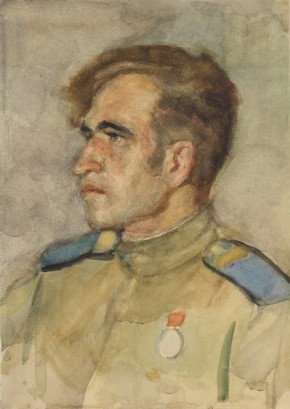

Портрет военного

- 1941-1942

- Бумага, восковой карандаш. 44,4 х 31,9; 42,1 х 30,5

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-4075

В первые дни Великой Отечественной войны художник со своим другом Алексеем Чащариным ушел в ополчение: Алексей стал связным у комбата, а Игорь Рубан служил старшиной роты. В тяжелых фронтовых условиях живописец всегда находил время для творчества. К началу войны относится и этот портрет рядового бойца Красной Армии.

Поясной портрет солдата в бушлате, подпоясанном ремнём

- Рисунок из фронтового альбома

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 21 х 14,3; 17,2 х 13,2

- ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

- Г-1738 АОМИИ

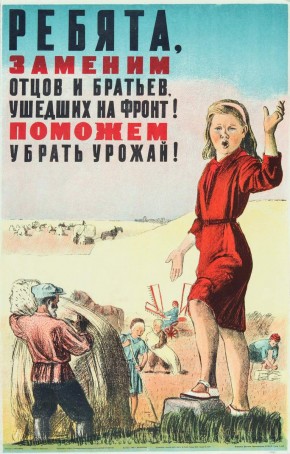

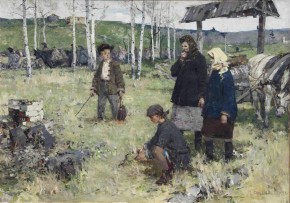

Ребята, заменим отцов и братьев, ушедших на фронт! Поможем убрать урожай!

- 1941

- Бумага, хромолитография. 81,6 х 52

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-642

Военное лихолетье отняло у многих подростков детство — они заменили ушедших на фронт или погибших взрослых на различных видах производства. И эта тема также активно пропагандировалась — плакаты взывали к чувству патриотизма, самоотверженности в оказании помощи родной стране.

Екатерина Климова. Дети в советском плакате (1917-1950) // Дети Страны Советов. СПб, 2017. С. 15

Родина-мать зовет

- 1941

- Бумага, хромолитография. 138 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.пл.-2299

С пылу, с жару — по штыку на пару...

- 1941

- Бумага, хромолитография. 71,5 х 53,8

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2449

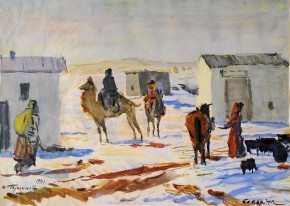

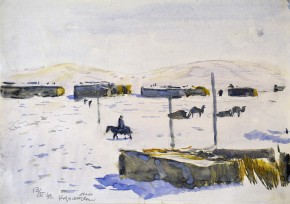

Саксаульск

- 1941

- Бумага, акварель. 35,5 х 49,5

- Оренбургский областной музей изобразительный искусств

- КП–1278, Г–503

Акварель относится к циклу дорожных зарисовок «Москва – Самарканд».

Саксаульский — село в Аральском районе Кызылординской области Казахстана, которая граничит с Узбекской ССР, где автор акварели находился в эвакуации с 1941 по 1943 год.

Сибиряки приехали

- На обороте карандашом: (Окраина Москвы) / На обороне Москвы / Зима 1941 года / Сибиряки приехали / на оборону Москвы / (Nская сиб. арт. часть)

- 1941

- Бумага, итальянский карандаш. 32,5 х 44

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1035

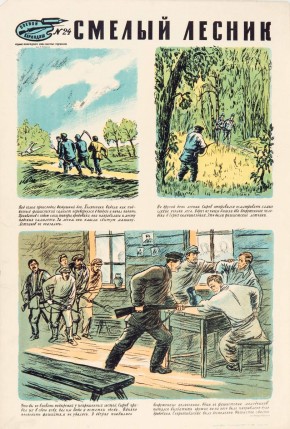

Смелый лесник

- «Боевой карандаш». № 24. 1941

- 1941

- Бумага, литография. 59,2 х 40,3

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2457

Смерть фашистским оккупантам!

- 1941

- Бумага, акварель. 37,3 х 30,5 (30 х 25)

- Тверская областная картинная галерея

- КП-5047. Г-4214

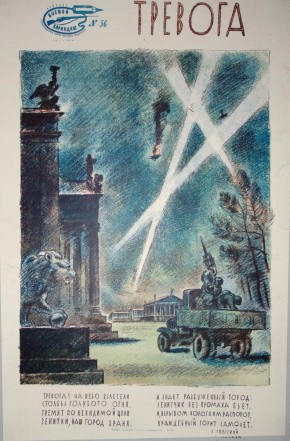

Тревога

- Плакат «Боевого карандаша» № 56

- 1941

- Бумага, литография. 55 х 35,9

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2413

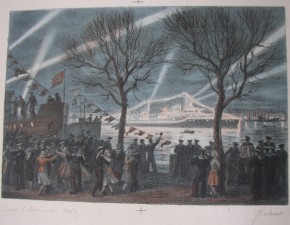

«Боевой карандаш» – объединение ленинградских художников, выпускавшее сборники сатирических рисунков, а в военное время – Советско-финская война (1939-1940) и Великая Отечественная война (1941–1945) – литографированные военные и политические плакаты.

Тревога! На небо взлетели

Столбы голубого огня.

Гремят по невидимой цели

Зенитки, наш город храня.

И знает разбуженный город:

Зенитчик без промаха бьет.

И, взрывом коротким распорот,

Враждебный горит самолет.

С.Спасский

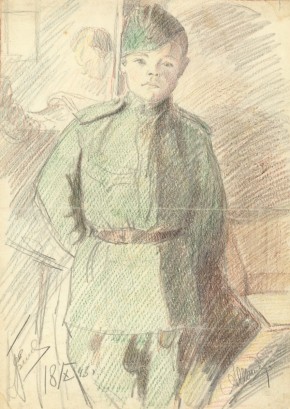

Юный разведчик. Шевчук Володя

- 1941 - 1945

- Бумага, карандаш. 40 х 29

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1157

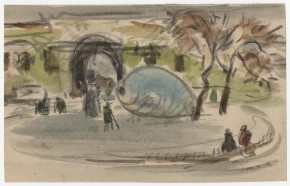

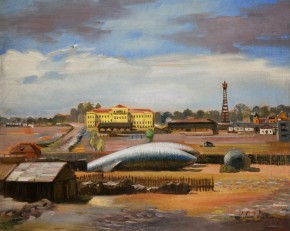

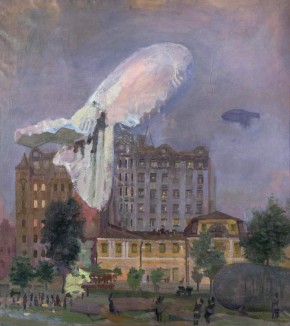

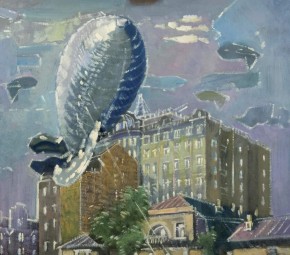

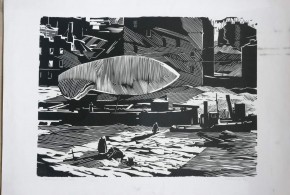

Аэростат в сквере

- Серия "Блокада"

- 1941-1942

- Бумага, карандаш, акварель. Л: 11,4x18,1

- Ярославский художественный музей

- А-915

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий. Значительная часть рисунков хранится в Ярославском художественном музее.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

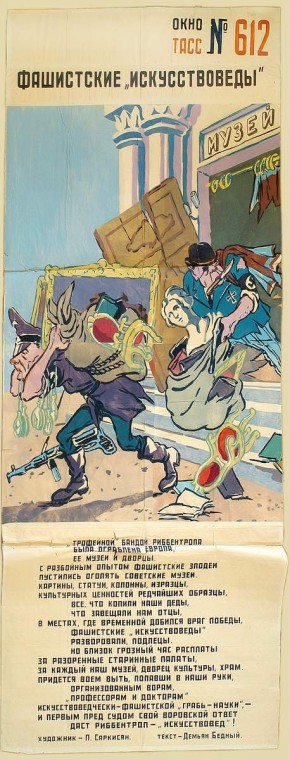

"Вояка-раскаряка"

- Окно ТАСС № 594 (Текст Демьяна Бедного)

- 1942

- Бумага, литографская краска, трафарет. 193 x 87

- Ярославский художественный музей

- Пл–162

Малотиражные плакаты «Окна ТАСС», отпечатанные ручным способом, несомненно, оказали влияние на победоносное завершение Великой Отечественной войны. "Грозный вид идеологического оружия" представляют собой синтез творчества известных русских художников и литераторов. Авторы изображений – художники Н.Ф.Денисовский, В.С.Иванов, Кукрыниксы (М.В.Куприянов, П.Н.Крылов, Н.А.Соколов), В.В.Лебедев, Г.Г.Нисский, П.А.Саркисян, П.П.Соколов-Скаля, Н.Е.Радлов. Авторы текстов – В.И.Лебедев-Кумач, С.Я.Маршак, С.П.Щипачев, Макар Пасынок, Демьян Бедный.

Коллекция плакатов «Окна ТАСС» (1942) поступили в музей как единый комплекс и насчитывает 35 произведений. Плакаты были приобретены в Москве в 1942 году и отражают все важнейшие темы Великой Отечественной войны.

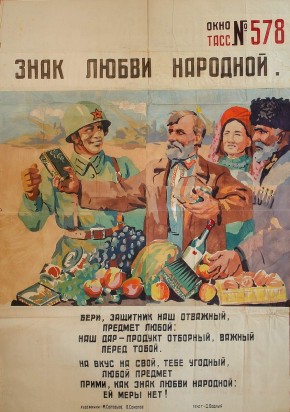

"Знак любви народной"

- Окно ТАСС № 578 (Текст Демьяна Бедного)

- 1942

- Бумага, литографская краска, трафарет. 155 x 114

- Ярославский художественный музей

- Пл–154

Малотиражные плакаты «Окна ТАСС», отпечатанные ручным способом, несомненно, оказали влияние на победоносное завершение Великой Отечественной войны. "Грозный вид идеологического оружия" представляют собой синтез творчества известных русских художников и литераторов. Авторы изображений – художники Н.Ф.Денисовский, В.С.Иванов, Кукрыниксы (М.В.Куприянов, П.Н.Крылов, Н.А.Соколов), В.В.Лебедев, Г.Г.Нисский, П.А.Саркисян, П.П.Соколов-Скаля, Н.Е.Радлов. Авторы текстов – В.И.Лебедев-Кумач, С.Я.Маршак, С.П.Щипачев, Макар Пасынок, Демьян Бедный.

Коллекция плакатов «Окна ТАСС» (1942) поступили в музей как единый комплекс и насчитывает 35 произведений. Плакаты были приобретены в Москве в 1942 году и отражают все важнейшие темы Великой Отечественной войны.

"Порядок прежде всего"

- 1942

- Бумага, перо, тушь. 35 х 25

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- КП-1838, Г-902

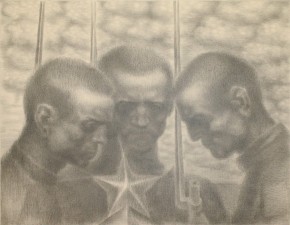

Автопортрет

- Рисунок из фронтового альбома

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 18 х 12,2

- ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

- Г-1740 АОМИИ

Автопортрет

- 1942

- Холст, масло. 88 х 67,5

- Государственный Русский музей

- Ж-4415

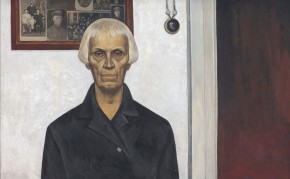

Трудно переоценить значение созданной художником в годы войны образной панорамы блокадного города. „Я никогда так отчетливо не ощущал его красоту, проступающую сквозь боль, не чувствовал так цвет", - говорил Ярослав Николаев на выставке „В час мужества" в ГРМ, посвященной сорокалетию полного снятия блокады. Исповедальной силой отличаются и автопортреты художника. Это достоверный и яркий художественный документ, в котором отразились переживания не только автора, но и окружающих его людей. Анатолий Дмитренко // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 426.

Автопортрет военных лет

- 1940-е

- Бумага, чернила, перо. 22,2 х 15,8

- Новосибирский государственный художественный музей

- Г–4578

Артиллерия на набережной

- 1942

- Холст, масло. 53 x 80

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1781

В панораме блокадного города, созданной художником в годы войны, воплотился увиденный с пронзительной остротой его облик. Это достоверный и одновременно яркий художественный документ, в котором отразились не только страдания ленинградцев, но и одновременно их несломленное достоинство. Способность автора увидеть красоту сквозь трагедию отражалась и в лицах людей, и в городских пейзажах.

Для счастья народа. Каталог выставки Русского музея в Малаге. 2018. С. 104.

Аэростаты над Ленинградом

- Из серии "Ленинград в блокаде"

- 1941-1942

- Бумага, гуашь. 13 х 18,5

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1033

Батя

- 1942

- Холст, масло. 65 х 55

- Магнитогорская картинная галерея

- Ж-132

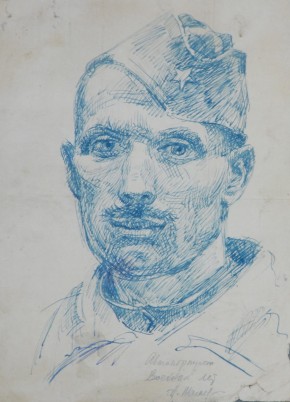

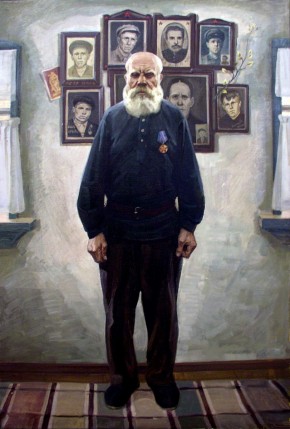

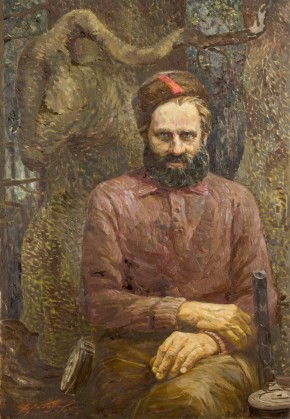

Имя мужчины, изображенного на портрете Г. Ряжского, неизвестно. Произведение носит характер стремительного этюда. Все внимание художника сосредоточено на передаче внешнего сходства. Фон, написанный энергичными размашистыми мазками, не закончен. Скорее всего, у живописца был минимум времени для работы. На изображенном - военная форма советской армии первых лет войны: солдатская пилотка со звездой, гимнастерка с красными петлицами (погоны появились к 1943 году). Он производит впечатление сильного, решительного и волевого человека. Название портрета - «Батя» (так называли отца в крестьянских семьях) - нельзя соотнести только с возрастом и внешностью мужчины с окладистой бородой. Во время Великой Отечественной войны так называли руководителей партизанских отрядов. Самый известный из носящих этот псевдоним – Сидор Ковпак. Но никакого внешнего сходства знаменитого украинского партизана с портретом из собрания Магнитогорской галереи нет. Работа поступила в музей после смерти художника и достоверных сведений о судьбе персонажа и обстоятельствах создания вещи не сохранилось. В собрании Магнитогорской картинной галереи портрет Г.Ряжского «Батя» - единственное живописное произведение, созданное непосредственно в годы Великой Отечественной войны.

Боец

- 1942

- Дерево. 80 х 44 х 30

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- С–105

Бой за дзот в Затверечье

- 1942

- Бумага, карандаш, гуашь. 42,3 х 62,8 В правом нижнем углу подпись: "Н. Секирин 42 г."

- Тверская областная картинная галерея

- КП-742. Г-2181

Бой на подступах к Калининскому элеватору

- 1942

- Бумага тонированная, карандаш, гуашь. 46,4 х 59,8 Подпись справа внизу: "В. Говоров. 42"

- Тверская областная картинная галерея

- КП-722. Г-2161

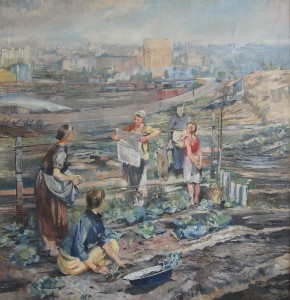

Бойцы Всевобуча перед отправлением в воинскую часть

- 1942

- Холст, масло. 118 х 210

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- Жс–2131

Действие происходит в одном из районных центров Прикамья – Чёрмозе, куда в 1942 был эвакуирован московский художник Л.И.Аронов. Перед заводским корпусом Чёрмозовского металлургического завода развертывается сцена отправки на фронт рабочих, успешно закончивших в феврале 1942 курсы первой очереди Всевобуча (всеобщего военного обучения).

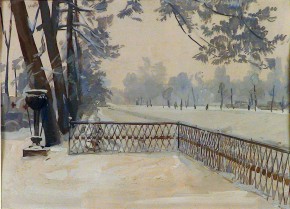

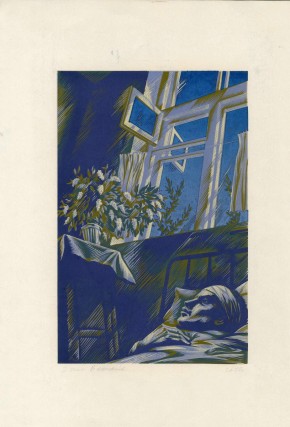

В Летнем саду

- Из серии "Ленинград в блокаде"

- 1941-1942

- Бумага, гуашь. 19,5 х 27,5

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1032

В Михайловском саду 30 марта 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 18,2 x 26,6

- Государственный Русский музей

- РС-13329

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

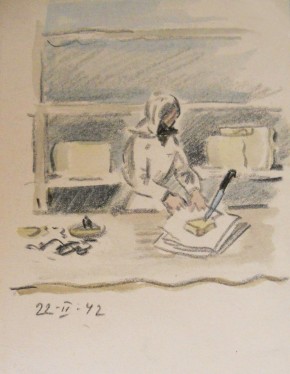

В булочной

- 22.02.1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 19,9 x 13,3

- Государственный Русский музей

- РС-13363

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

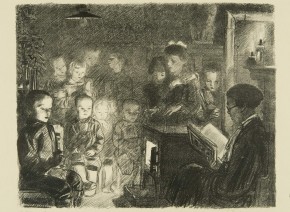

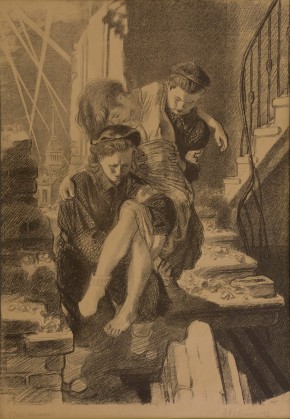

В детдоме

- 1942

- Бумага, литография. И.:39 х 49. Л.:57,5 х 63,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-6348

В стационар

- 1942

- Бумага, литография. 90 х 62

- Музей изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск)

- Г-177

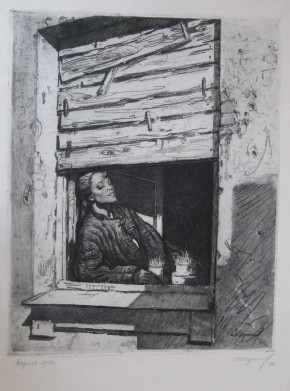

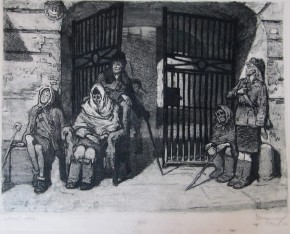

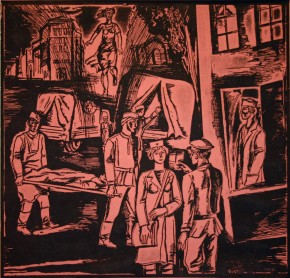

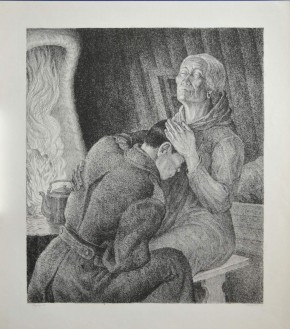

В период тяжелейших испытаний ленинградской блокады А.Ф.Пахомов не прерывал своей деятельности. Вместе с мастерами искусства города на Неве он работал по заданиям фронта. Серия литографий Пахомова «Ленинград в дни блокады» – одно из самых значительных созданий искусства военных лет, раскрывающих беспредельное мужество советских людей. Художник вспоминал: «Все герои моих листов – подлинные, живые люди тех блокадных дней, начиная с композиции «В стационар», где я изобразил своего друга художника Ярослава Николаева». Таким изможденным, больным он видел Ярослава Сергеевича в декабре 1941-го. В образе известного художника ему удалось передать состояние многих ленинградцев той поры. Изображенная им сцена была привычным явлением в жизни осажденного города.

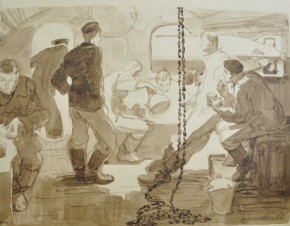

В фронтовой теплушке

- 1940-е

- Офорт. 24,5 х 31,5

- Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина

- Г-434

Везут в стационар

- Из серии "Ленинград в блокаде 1941-1943 гг."

- Отлив 1947

- Бронза. 10 х 8,5 х 15,5

- Государственный Русский музей

- СО-83

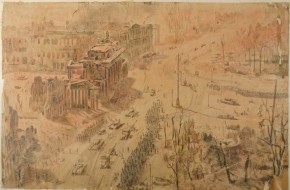

Взятие Калуги

- 1942

- Бумага, акварель, итальянский карандаш. 38,7 х 50,7

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1040

В декабре 1941 года войска 50-й армии провели успешную операцию по освобождению Калуги. Для глубокого прорыва на тыловые коммуникации противника была создана специальная подвижная группа под командованием генерал-майора В.С.Попова, которой предстояло совершить 90-километровый рейд и внезапным ударом овладеть городом Калуга. Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 года. В 5 часов утра 21 декабря советские войска устремились к городу. Завязались ожесточенные бои. К 23 декабря 1941 года к городу Калуга подошли основные силы 50 армии. 30 декабря 1941 года состоялся штурм города, в результате которого Калуга была полностью освобождена.

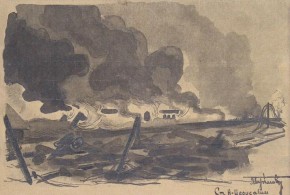

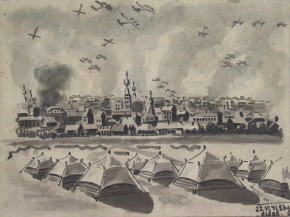

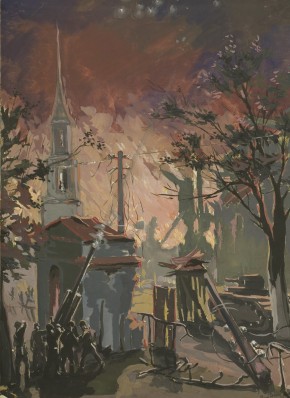

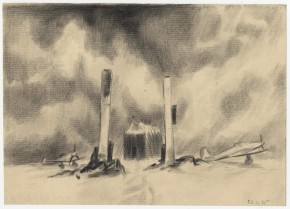

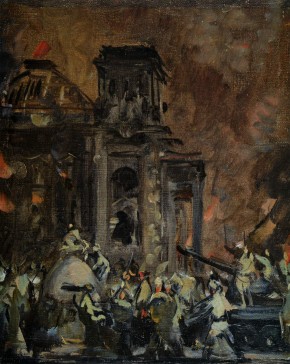

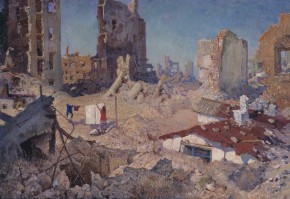

Вид на горящий город. Сталинград, август 1942 год

- Этюд

- 1942

- Картон, масло. 20,5 х 32,0

- Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова

- СЖ-1019, ВМИИ КП-6014

Воин Красной Армии, спаси!

- 1942

- Бумага, хромолитография. 43,9 х 31

- Государственный Русский музей

- ГрПл-2362

Воронеж в бою

- 1942

- Бумага, гуашь. 55 х 40,5

- Воронежский областной художественный музей им. И.Н.Крамского

- Ж-1131

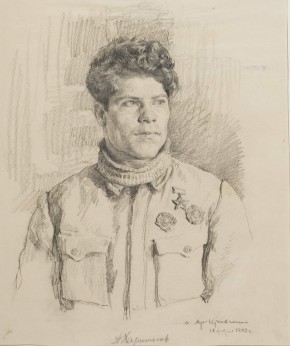

Гвардии лейтенант товарищ Кабанов Федор Ксенофонтович, командир автовзвода управления

- 1942

- Бумага, карандаш.

- Белгородский государственный художественный музей

- Г-752

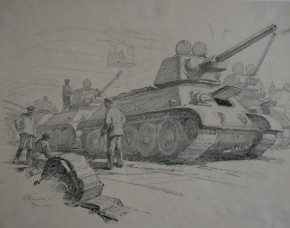

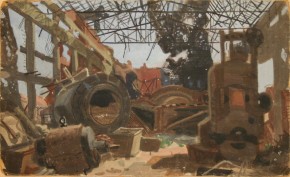

Готовые танки

- Из альбома «Урал в Отечественной войне»

- 1942

- Бумага, тушь, перо. 36,1 х 47,9

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-212

В годы Великой Отечественной войны художник сделал большое количество зарисовок, посвященных героическому труду советских людей, ковавших на уральских заводах оружие Победы. Находясь в командировке на Урале в Свердловске и Нижнем Тагиле в июле-августе 1942 года, Васильев создал около 20 портретов героев тыла – тружеников Урала и серию рисунков, которые затем вошли в альбом «Урал в Отечественной войне», изданный в 1943 году.

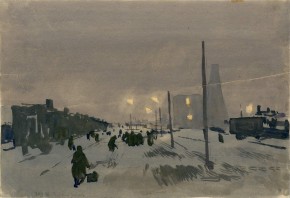

Грузовики

- Серия "Блокада"

- 1942

- Бумага, карандаш, акварель. Л: 17,7x25,8

- Ярославский художественный музей

- А-905

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий. Значительная часть рисунков хранится в Ярославском художественном музее.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

Дежурные. Весна 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,1 x 15,3

- Государственный Русский музей

- РС-13353

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

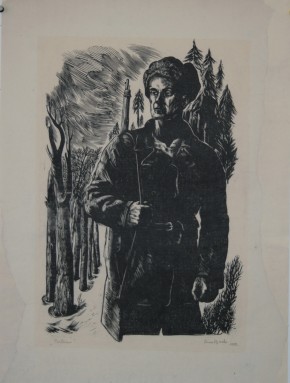

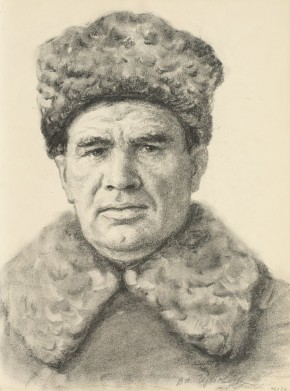

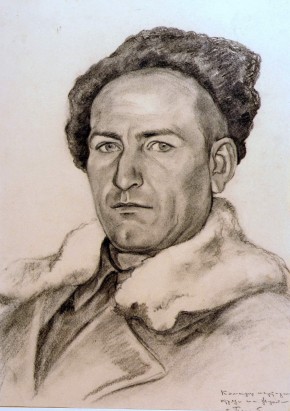

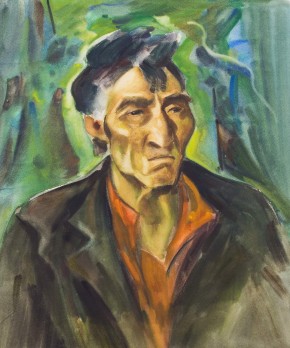

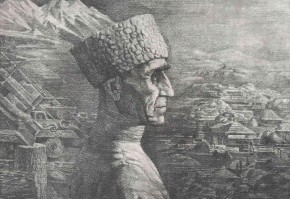

Доброволец Отечественной войны старый партизан Омаров

- 1940-е

- Бумага, уголь, графитный карандаш. 50,2 х 33,7

- Новосибирский государственный художественный музей

- Г–4797

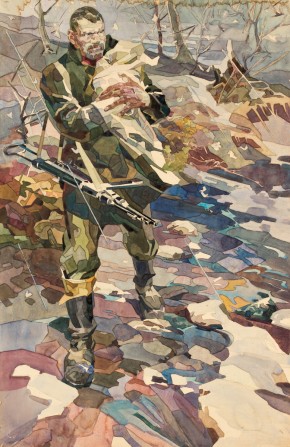

Динамичная, выразительная поза, смелый и решительный взгляд наиболее полно отражают патриотизм немолодого уже человека, взявшего в руки оружие.

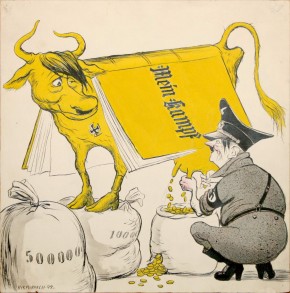

Дойная корова

- Рисунок для газеты «Правда»

- 1942

- Бумага, тушь, акварель. 32 х 31,3

- Магнитогорская картинная галерея

- Г-721

Карикатура разоблачает сущность фашизма, его ненасытность, алчность, страсть к обогащению за счёт порабощенных народов.

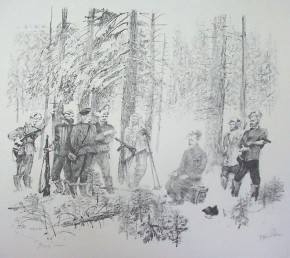

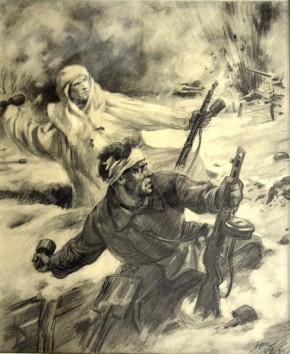

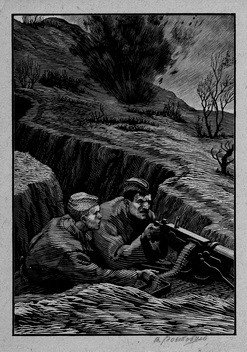

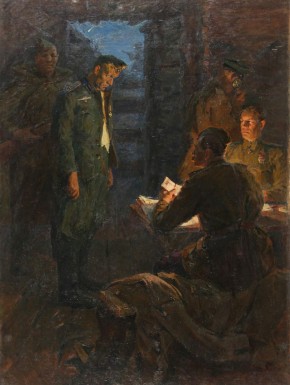

Допрос пленного

- Серия "По дорогам войны"

- 1942

- Бумага, литография. 42,5 х 49,5; 53 х 71

- Музей изобразительных искусств Кузбасса (Кемерово)

- Г-494

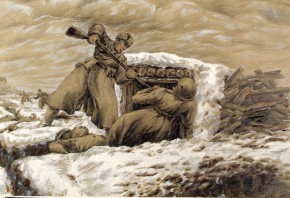

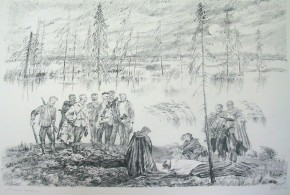

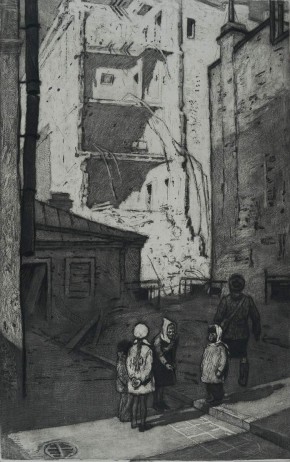

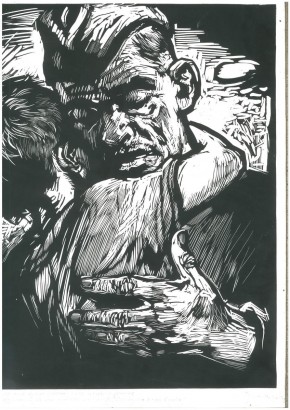

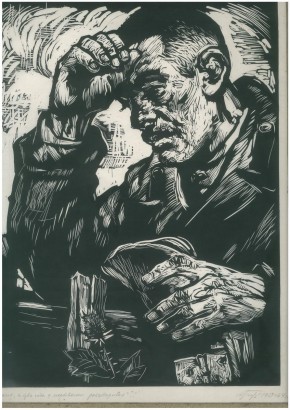

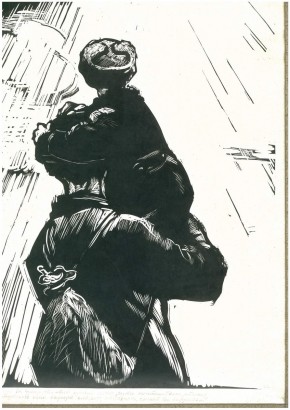

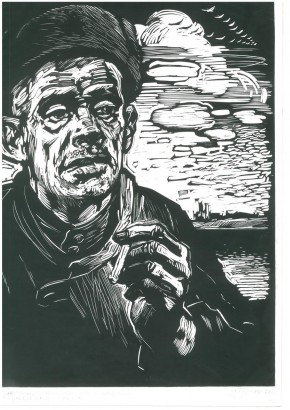

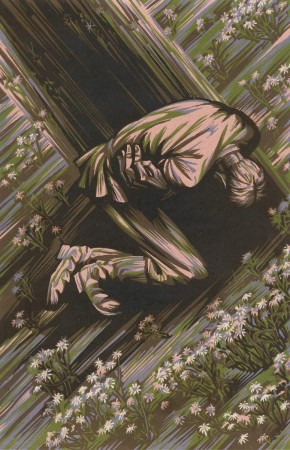

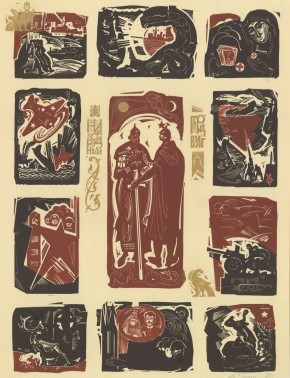

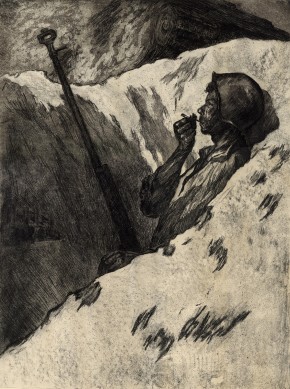

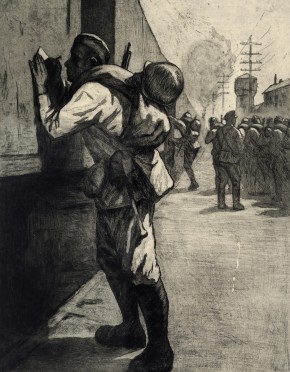

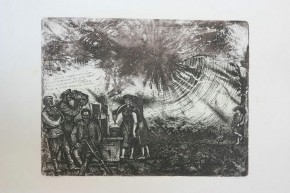

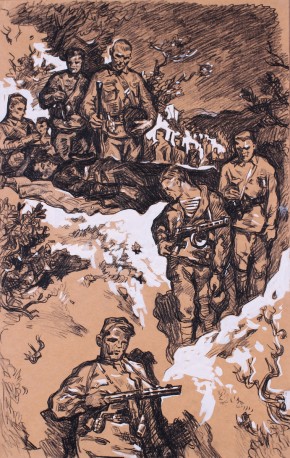

Во время Великой Отечественной войны художник дважды выезжал в места боёв: сначала - на Волховский фронт (4-й гвардейский корпус армии генерала И.И. Федюнинского), потом в партизанский отряд Волховского фронта. По материалам натурных зарисовок и набросков сделал серию литографий "По дорогам войны" (1942-1944). Литографии печатались в мастерских осажденного Ленинграда.

"Эти литографии отличает строгость и сдержанность. Исполненные с убедительной достоверностью, полные горечи и гнева, композиции художника обладают подлинным драматизмом, дают глубокий и емкий в своей обнаженности неприкрашенный образ войны, поднимающийся в отдельных листах до ярких публицистических и поэтических обобщений. Мужественный лиризм, всегда отличавший искусство Курдова, одухотворяет жанровые, почти документальные композиции, наполняет их высоким смыслом" (Н.М. Козырева).

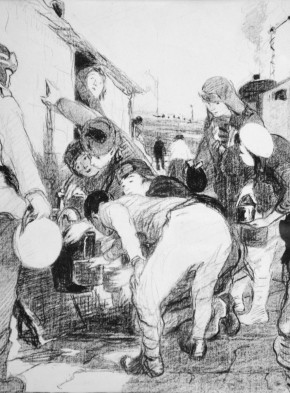

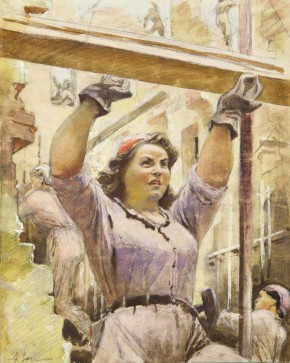

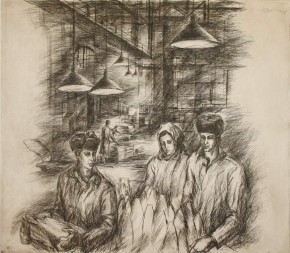

Жены рабочих Уралмаша шьют белье для бойцов

- Из альбома «Урал в Отечественной войне»

- 1942

- Бумага, тушь, перо. 45,7 х 36,2

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-206

В годы Великой Отечественной войны художник сделал большое количество зарисовок, посвященных героическому труду советских людей, ковавших на уральских заводах оружие Победы. Находясь в командировке на Урале в Свердловске и Нижнем Тагиле в июле-августе 1942 года, Васильев создал около 20 портретов героев тыла – тружеников Урала и серию рисунков, которые затем вошли в альбом «Урал в Отечественной войне», изданный в 1943 году.

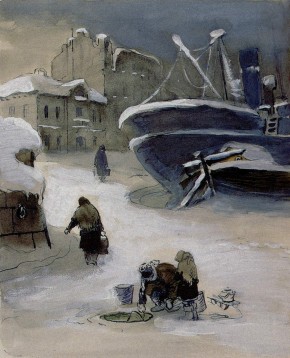

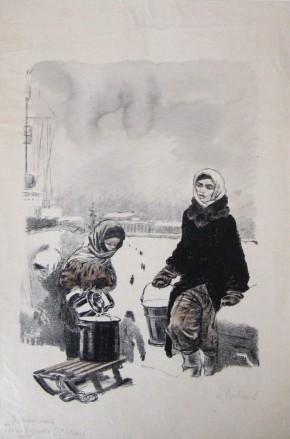

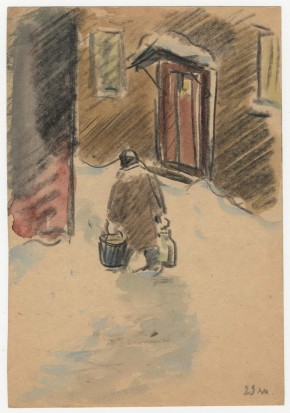

За водой

- Серия "Блокада"

- 1942

- Бумага, карандаш, акварель. 20х13,7

- Ярославский художественный музей

- Р-1522

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий. Значительная часть рисунков хранится в Ярославском художественном музее.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

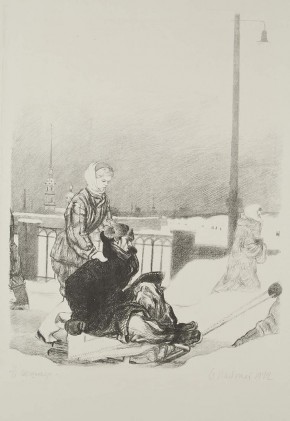

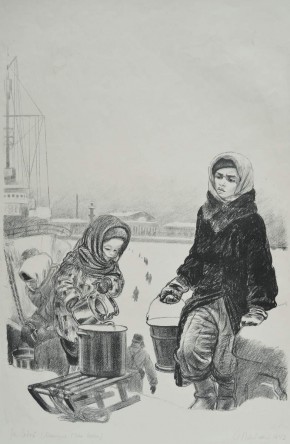

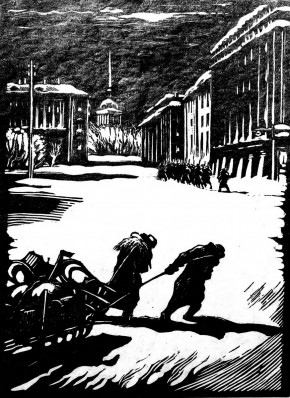

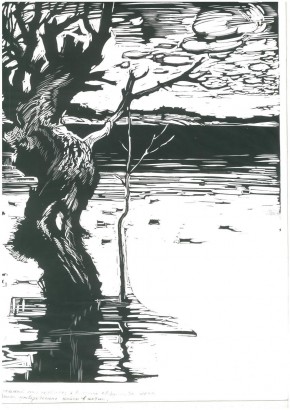

За водой

- 1942

- Бумага, автолитография. Л.: 90 х 62; и.: 59,7 х 44,5

- Новокузнецкий художественный музей

- Г-166

Александр Фёдорович Пахомов провёл всю блокадную зиму в осаждённом Ленинграде, создав целую серию графических работ. Как писал сам художник, эта серия «не является непосредственными зарисовками с натуры, это композиции, сделанные на основе наблюдений и размышлений… хотелось изобразить все то новое, что принесла с собой война и блокада. Вид ленинградских улиц был необычным, исчезли трамваи, автобусы, автомобили, мало стало прохожих, появились снежные сугробы; там, где был всегда подметенный асфальт, появились люди с детскими саночками, везущие разную поклажу».

Автолитография «За водой» – одна из первых работ серии. Она является плодом строгого отбора впечатлений. Художник писал: « …у проруби на Кронверкском канале на Петроградской стороне, куда как раз я и ходил за водой, отсутствие гранитной набережной, деревья и кустарники делали этот уголок Ленинграда похожим на деревенский или пригородный пейзаж… И чтобы сцену «За водой» сделать именно «блокадной», ленинградской, драматичной, недостаточно было показать душевное состояние людей, выражение их лиц… По первоначальному замыслу ведро с водой нес мужчина, возможно ленинградский профессор. Сначала мне казалось удачной находкой – профессор с ведрами на коромысле. Что может быть необычнее, «блокаднее» этой картины. Но, сделав первый эскиз, я понял, что это не выражает правду жизни… Я заменил мужскую фигуру женской…. надо показать людей нормальных, выносливых, но исхудавших, истощенных голодом. К этому я и пришел в окончательном варианте».

За водой

- Из серии Блокада Ленинграда.

- 1942

- Холст, масло. 95,5 х 96

- Государственный Русский музей

- Жб-1765

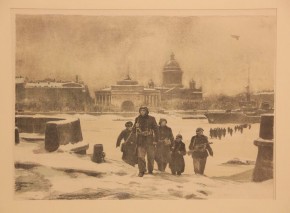

Этот драматический сюжет не раз встречается в творчестве ленинградских художников. Запечатленное Рутковским - реально, каждодневно и вместе с тем символично. В картине все озарено войной: высокое, словно полыхающее небо, снег, от отблесков кажущийся кровавым; темные силуэты людей, изможденные лица. Люди - страдальцы и подвижники. Стрелка Васильевского острова на заднем плане напоминает о достоинстве города, трагической красоте человека, выстоявшего вместе с Ленинградом. Анатолий Дмитренко // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 419.

За водой на Неву

- Эскиз

- 1942

- Бумага, акварель, белила. 42,8 х 35,1

- Государственный Русский музей

- Рс-15416

Поход за водой на замерзшие реки и каналы – один из самых распространенных сюжетов в искусстве блокадного Ленинграда. Трагедия современного благоустроенного города, разом утратившего черты цивилизации, отразилась в многочисленных свидетельствах очевидцев, в том числе в рисунках и акварелях Фитингофа. Наталья Козырева // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 420.

Зенитчики в Петровском парке

- 1942

- Холст, масло. 80 x 100

- Государственный Русский музей

- Ж-8996

Зимние залпы Балтики

- 1942

- Холст, масло. 61 х 101

- Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина

- Ж-524

Знак нагрудный «Гвардия»

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Бронза, эмаль. 4,7 х 3,8 (с винтом)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-4457

Знак нагрудный «Отличный артиллерист»

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Латунь, эмаль. 4,6 х 3,65 (с винтом)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3807

Знак нагрудный «Отличный танкист»

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Латунь, эмаль. 4,45 х 3,8 (с винтом)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-4589

Знак нагрудный «Снайпер»

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Латунь, эмаль. 4,4 х 3,6 (с винтом)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-4591

И.В. Сталин на оборонительных рубежах под Москвой

- 1942- 1954

- Холст, масло. 175 x 296

- Ярославский художественный музей

- Ж–596

В картине запечатлен один из малоизвестных эпизодов войны, когда в самые тяжелые дни обороны Москвы, зимой 1941 года, Верховный главнокомандующий И.В.Сталин и лучшие военные умы Советской армии работали одновременно над оборонительной и контрнаступательной операциями. Чтобы принимать выверенные решения, Верховному главнокомандующему требовалось лично изучать обстановку на местах.

Казаки поят лошадей

- 1942

- Бумага, тушь, кисть. 32 х 28

- Донецкий республиканский художественный музей

- Гр – 216

Участник Великой Отечественной войны. Получил боевые награды.

Графика советских художников-фронтовиков

М.В.Третьякова (Донецкий республиканский художественный музей)

Казнь Зои Космодемьянской

- 1942

- Бумага, акварель, гуашь, перо, тушь. 40,5 х 61,3

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- КП-1438, Г-507

Зоя Космодемьянская (13 сентября 1923, село Осино-Гай, Тамбовская губерния - 29 ноября 1941, Петрищево) - первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. Стала символом героизма советских граждан в Великой Отечественной войне. Комсомолка Зоя училась в школе N 201 города Москвы. Когда в 1941-м году был объявлен набор добровольцев для комплектации партизанской части 9903, Космодемьянская одна из первых отправилась на собеседование и успешно его прошла. После этого ее и еще около 2000 других комсомольцев направили на специальные курсы, а затем перебросили в Волоколамский район. 18 ноября 1941 года командиры двух диверсионных групп ВЧ № 9903 П. Проворов и Б. Крайнов получили приказ уничтожить в течение недели 10 населенных пунктов, расположенных в тылу противника. В составе первой из них на задание отправилась и красноармеец Зоя Космодемьянская. Группы были обстреляны немцами у деревни Головково, и из-за тяжелых потерь им пришлось объединиться под командованием Крайнова. На свое последнее задание в деревню Петрищево девушка отправилась в ночь на 27 ноября вместе с командиром группы и бойцом Василием Клубковым. Они подожгли три жилых дома вместе с конюшнями, уничтожив при этом 20 лошадей оккупантов. Кроме того, впоследствии свидетели рассказали еще про один подвиг Зои Космодемьянской. Оказывается, девушке удалось вывести из строя узел связи, благодаря чему стало невозможно взаимодействие некоторых немецких частей, занимающих позиции под Москвой.

Расследование событий, произошедших в Петрищеве в конце ноября 1941-го года, показало, что Крайнов не дождался Зои Космодемьянской и Василия Клубкова и вернулся к своим. Сама же девушка, не найдя товарищей в условленном месте, решила самостоятельно продолжить выполнение приказа и снова пошла в деревню. С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай С. А. Свиридова (одного из назначенных немцами стражников), Космодемьянская была замечена хозяином. Вызванные последним квартировавшие немцы схватили девушку. Свиридов за это был награждён немцами стаканом водки (впоследствии приговорён судом за пособничество немцам к расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не сказала ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на протяжении 4 часов водил её босой, в одном белье, по улице на морозе. В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью «Поджигатель домов».

Перед казнью комсомолка З. А. Космодемьянская произнесла слова призыва: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов». После того, как Петрищево было освобождено, туда прибыла специальная комиссия. Целью ее приезда было опознание трупа и допрос тех, кто воочию видел подвиг Зои Космодемьянской. Кратко все показания были зафиксированы на бумаге и отправлены в Москву для дальнейшего расследования. После изучения этих и других материалов девушке лично Сталиным было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

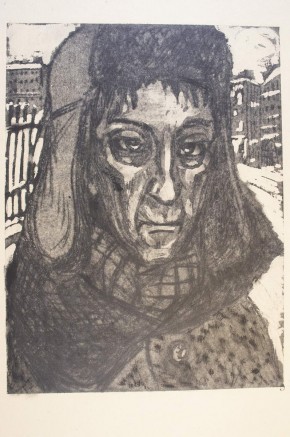

Ленинградка. Февраль 1942 г.

- Серия Лениградцы. 1941-1945 гг.

- Бумага, цветная автолитография. Л.: 61 х 43,2; и.: 48 х 40

- Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- КП-3668, инв-г-1886

Летчик-подполковник, командир полка ночных бомбардировщиков (У-2)

- 1942

- Бумага, чёрный карандаш. 30,2 x 21,6

- Государственный Русский музей

- РС-13985

Лопеньковы. Отец и сын

- 1942

- ДВП, масло. 63 х 84

- ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

- Ж-2125 АОМИИ

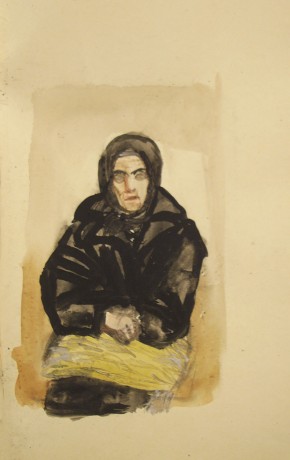

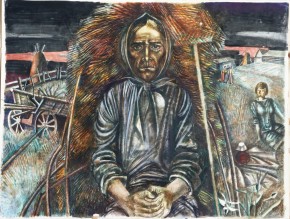

Мать. Блокада

- 1942

- Холст, масло. 61,5 х 48,5

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- КП-9347, СЖ-3550

Работа выполнена в осажденном Ленинграде.

Машинист рудника «Гора Высокая» Д.Ф.Пестов

- Из альбома «Урал в Отечественной войне»

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 45,9 х 36,0

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Г-202

В годы Великой Отечественной войны художник сделал большое количество зарисовок, посвященных героическому труду советских людей, ковавших на уральских заводах оружие Победы. Находясь в командировке на Урале в Свердловске и Нижнем Тагиле в июле-августе 1942 года, Васильев создал около 20 портретов героев тыла – тружеников Урала и серию рисунков, которые затем вошли в альбом «Урал в Отечественной войне», изданный в 1943 году.

Мертвец

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1942

- Бронза. 3,8 x 7,4 x 14,7; основание: 0,9 x 6,5 x 12

- Государственный Русский музей

- СО-79

Минометчики

- 1942

- Холст, масло. 75 х 100

- Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)

- Ж-247

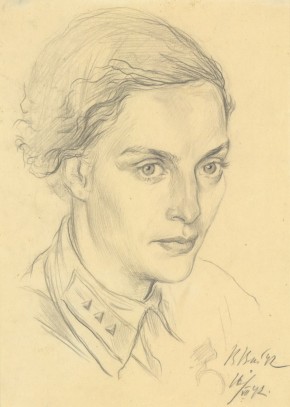

Младший воентехник Гаккер

- 20.09.1942

- Бумага, уголь. 41 х 29, и.: 41 х 29

- Приморская государственная картинная галерея (Владивосток)

Мастерски исполненный углем с натуры портрет воентехника Гаккер предстает страницей своеобразного фронтового дневника художника 1942 года. Автор сумел передать не только внешнее сходство, но и раскрыть психологическое состояние своей героини.

Моряк-балтиец

- Отлив 1962 года

- Бронза. 70,5 х 65 х 35

- Государственный Русский музей

- Со-1010

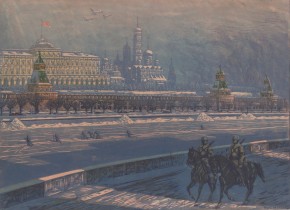

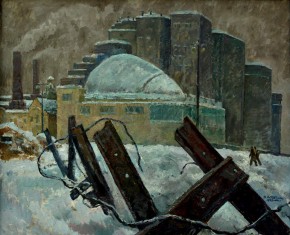

Москва в 1942 году

- 1942

- Холст, масло. 65,3 х 79,8

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- Жс–2141

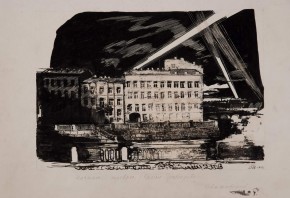

Москва героическая

- 1942

- Холст, масло. 59,5 х 71

- Государственный Русский музей

- Ж-9953

Москва зимой 1941–1942 гг.

- Из серии «Оборона Москвы»

- 1942

- Холст, масло. 45,4 х 64,5 45,4 х 64,5

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- Жс–2132

Моховая улица. Глазная лечебница. 11 января 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,1 x 18,7

- Государственный Русский музей

- РС-13348

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На Моховой улице. 20 февраля 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 17,2 x 22,6

- Государственный Русский музей

- РС-13332

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На Неву за водой

- 1942

- Литография. 47 х 40,1

- Государственный художественный музей Алтайского края (Барнаул)

- Г-2417

На Фонтанке. Январь 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 14,7 x 26,4

- Государственный Русский музей

- РС-13327

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

На защиту Москвы

- 1942

- Холст, масло. 144 х 236

- Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина

- Ж-653

На наблюдательном пункте

- На обороте карандашом: Зап. Фронт / У дер. Ощепково./ Февраль 1942 г./ Наблюдательный пункт / Nской сибирской артиллерийской / части (БМ)

- 1942

- Бумага, итальянский карандаш. 44,5 х 32

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1034

На оборонных работах. Заполярье

- 1942

- Холст, масло. 77 х 143

- ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

- Ж-3376 АОМИИ

На огневой позиции

- 1942

- Холст, масло. 99х79

- Государственный художественный музей Алтайского края (Барнаул)

- Ж-75

На окраине Новороссийска

- 1942

- Бумага, тушь, кисть. 32 х 28

- Донецкий республиканский художественный музей

- Гр - 217

Участник Великой Отечественной войны. Получил боевые награды.

Графика советских художников-фронтовиков

М.В.Третьякова (Донецкий республиканский художественный музей)

На улице Пестеля. 3 марта 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 13,5 x 19,6

- Государственный Русский музей

- РС-13381

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

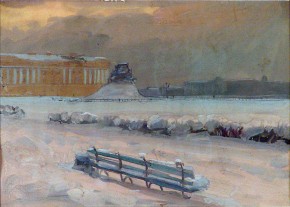

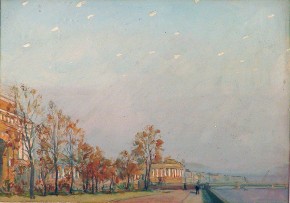

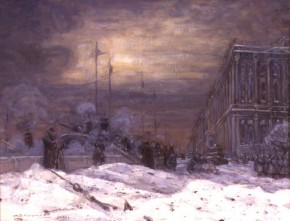

Набережная Невы у Зимнего дворца

- 1942

- Холст, масло. 75 х 97

- Государственный Русский музей

- Жб-1277

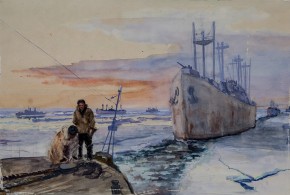

В картинах Кучумова заснеженные корабли, небо в зареве пожаров, выстуженные морозами городские улицы и набережные, горожане, идущие за водой к невскому спуску у Сенатской площади, - будни прифронтового города. Цикл впервые был показан на выставке работ ленинградских художников за 1941-1942 годы в городе Перми (тогда Молотове), а затем на большой выставке „Великая Отечественная война" в Москве (1943). Альфия Низамутдинова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 421.

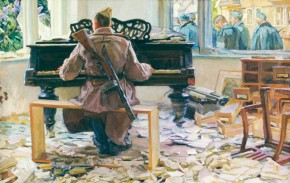

Налет партизан на штаб немецкой части. Эскиз.

- 1942

- Холст, масло. 76 х 96

- Калужский музей изобразительных искусств

- Ж-408

Наши бойцы выдвигаются к Волге

- До 1945

- Бумага, гуашь. 59,3 х 84,5 (лист); 41,1 х 76,9 (в свету)

- Тверская областная картинная галерея

- КП-751. Г-2190

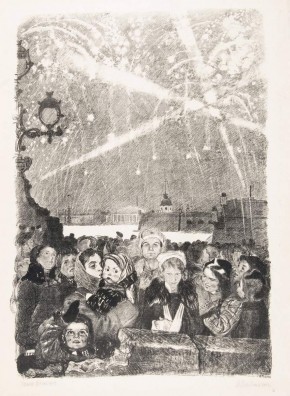

Наши летят

- Из серии „Блокада Ленинграда"

- 1942

- Холст, масло. 265 х 300

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1877

Картина принадлежит к известной серии Рутковского „Блокада Ленинграда“. Художник не покидал блокадного Ленинграда и даже в самые суровые его дни не расставался с альбомом и карандашом. Картина „Наши летят" наряду с другими из этой серии была показана в год ее создания на выставке „Ленинград в блокаде" в Малом выставочном зале ЛОСХ. В характере работы сказалась предвоенная практика Рутковского в монументальном искусстве, ее патетическая нота, выражающаяся в психологической экспрессии изображенных персонажей, - дань историческому времени, в котором пребывал художник, работающий над картиной. Наряду с другими произведениями из серии „Блокада Ленинграда" („Партизаны“, „Потерял карточки“, „За водой“ и другие) картина была высоко оценена современниками. // Тамара Чудиновская. Большая картина. СПб., 2006. С. 239.

Неизвестный лейтенант

- 1942

- Бумага, карандаш. 20 x 15,5

- Мурманский областной художественный музей

- Г–1196

Несет воду

- Серия "Блокада"

- 1942

- Бумага, карандаш, акварель. 20х13,7

- Ярославский художественный музей

- А-896

Ночная тревога (канал Грибоедова)

- 1942

- Бумага, тушь. 25 х 35 Справа внизу подпись: ПИ 1942"

- Тверская областная картинная галерея

- КП-754. Г-2193

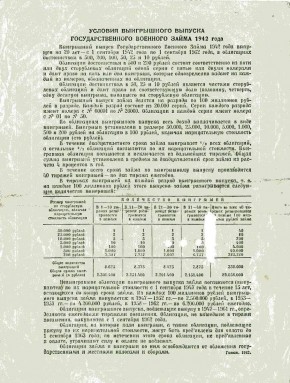

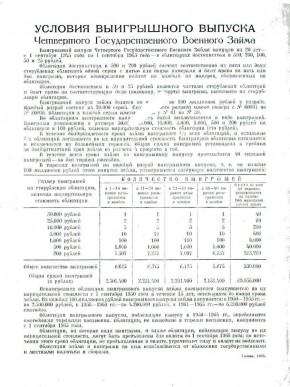

Облигация на сумму 500 рублей Государственного военного займа

- Лицевая и оборотная стороны

- 1942

- Бумага. 23,9 х 18

- Государственный Русский музей

- Бум.А-16336

Оборона Воронежа. Бронебойщики

- 1942

- Бумага, гуашь. 60 х 43

- Воронежский областной художественный музей им. И.Н.Крамского

- Ж-1142

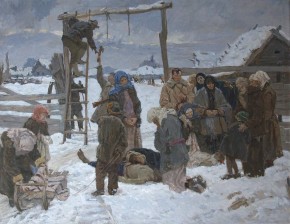

Оборона Севастополя

- 1942

- Холст, масло. 200 x 400

- Государственный Русский музей

- ЖБ-954

К началу Великой Отечественной войны Дейнека — признанный мастер советского искусства. Главной характеристикой его творчества была современность; созвучность его образов типическому и новому в социалистической действительности. Начало войны художник переживал чрезвычайно остро, одним из первых активно включился в художественную работу над военной темой. Уже в конце 1941 года появляются его первые картины по фронтовым впечатлениям.

Импульсом к созданию картины „Оборона Севастополя" послужили фотографии разрушенного Севастополя, которые Дейнека увидел в начале 1942 года. Снимки потрясли его. При осмотре своих материалов, альбомов и рисунков по Севастополю, где пришлось много работать до войны, у художника родился замысел картины. Дейнека остро почувствовал любовь к городу, к его жителям и морякам, защищавшим любимый город, и непримиримую ненависть к врагам, разрушившим его. В основу композиции была положена яростная схватка, противопоставление человеческих устремлений, в отдельном эпизоде была сфокусирована основная идея борьбы за Отечество. Зимой 1942 года Дейнека привез из фронтовых поездок многочисленные зарисовки, которые были использованы в работе. Но этого было недостаточно: мастер делал в пластилине скульптурные наброски, раз за разом, проверяя правильность ракурсов, писал обнаженную натуру, чтобы избежать неточностей. Ему пришлось пригласить знакомую спортсменку для позирования, так как сильной мужской модели в Москве было не отыскать — все ушли на фронт. Своей „Обороной Севастополя" Дейнека вписал страницу в историю мировой батальной живописи. // Альфия Низамутдинова. Большая картина. СПб., 2006. С. 222-223.

Импульсом к созданию картины "Оборона Севастополя" послужили фотографии разрушенного Севастополя, которые Дейнека увидел в начале 1942 года. Замысел картины родился у художника при осмотре своих материалов, альбомов и рисунков по Севастополю, где пришлось много работать до войны. Дейнека остро почувствовал любовь к городу, к его жителям и морякам, защищавшим любимый город, и непримиримую ненависть к врагам, разрушившим его.

В основу композиции была положена яростная схватка, противопоставление человеческих устремлений, в отдельном эпизоде была сфокусирована основная идея борьбы за Отечество. Зимой 1942 года Дейнека привез из фронтовых поездок многочисленные зарисовки, которые были использованы в работе. Но этого было недостаточно: мастер делал в пластилине скульптурные наброски, раз за разом, проверяя правильность ракурсов, писал обнаженную натуру, чтобы избежать неточностей. Ему пришлось пригласить знакомую спортсменку для позирования, так как сильной мужской модели в Москве было не отыскать — все ушли на фронт. Своей "Обороной Севастополя" Дейнека вписал страницу в историю мировой батальной живописи.

«Памяти героической обороны Севастополя посвящается»

Мультимедийный фильм участников конкурса мультимедийных ресурсов "Герои и победы в русском искусстве"

Участники: Беляев Тимофей, 11 лет, Беляев Андрей Владимирович (папа)

Руководитель: Лучко Ирина Анатольевна

ИОЦ: Школа № 45 Приморского района Санкт-Петербурга

Операция в институте им. Склифосовского в годы войны

- 1942

- Холст, масло. 32 х 41,5

- Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- КП-2931, Ж-488

Орден Александра Невского

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Серебро, эмаль. Дм — 5 (с винтом и гайкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-5294

Орден Отечественной войны I степени

- (учрежден в 1942)

- 1942

- Золото, серебро, эмаль. 4,5 х 4,3 (с винтом и гайкой)

- Государственный Русский музей

- Мед.А-3973

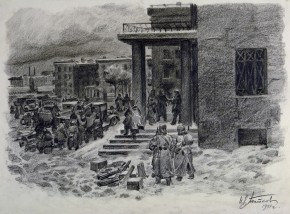

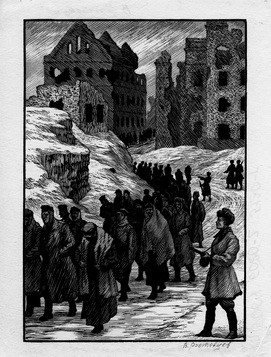

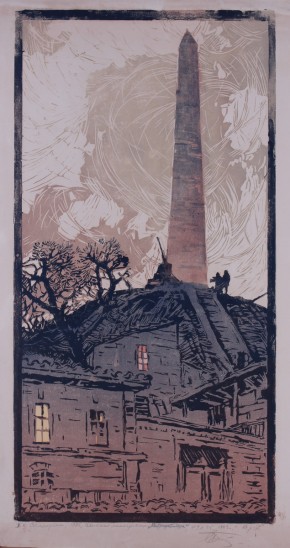

Освобождение Калуги

- Для Дирекции выставки "Калуга" 1942

- 1942

- Бумага, чёрная акварель. 34 х 50

- Калужский музей изобразительных искусств

- Г-1586

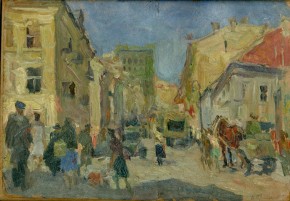

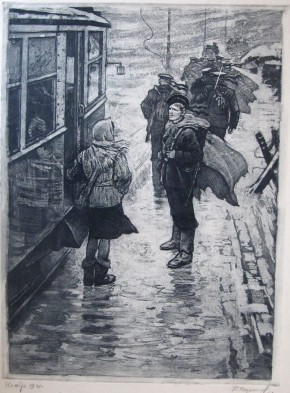

На рисунке изображен момент вступления Красной армии в оккупированную немцами Калугу. В декабре 1941 года войска 50-й армии провели успешную операцию по освобождению Калуги. Для глубокого прорыва на тыловые коммуникации противника была создана специальная подвижная группа под командованием генерал-майора В.С.Попова, которой предстояло совершить 90-километровый рейд и внезапным ударом овладеть городом Калуга. Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 года. В 5 часов утра 21 декабря советские войска устремились к городу. Завязались ожесточенные бои. К 23 декабря 1941 года к городу Калуга подошли основные силы 50 армии. 30 декабря 1941 года состоялся штурм города, в результате которого Калуга была полностью освобождена. Эта натурная зарисовка послужила эскизом для офорта мастера, также представленного на данной выставке.

Отдых солдат (Привал)

- 1942

- Холст, масло. 75 x 100

- Государственный Русский музей

- Ж-10756

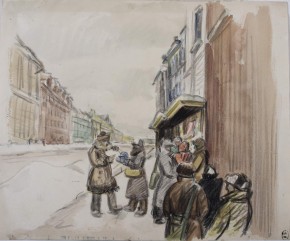

Очередь

- Серия "Блокада"

- 1942

- Бумага, карандаш, акварель. Л: 20,2x23,4

- Ярославский художественный музей

- А-902

В годы войны, оказавшись по службе на несколько месяцев в блокадном Ленинграде, Павел Кондратьев сделал серию рисунков и акварелей о жизни в осаждённом городе. Выполненные с натуры быстро и энергично, путем схватывания главных деталей, эти листы представляют собой своеобразный репортаж с места событий. Значительная часть рисунков хранится в Ярославском художественном музее.

В письмах военного периода художник писал: «…напряженность и острота нарастают с каждым днем, прямо чувствуешь это в воздухе. Опять мало приходится спать, иной раз глаза слипаются неудержимо… помогает напряжение, в котором постоянно живешь…. постоянное желание работать, сделать ещё и ещё. Сейчас основное, новое, что я вдруг понял и, главное, почувствовал это в натуре – это контраст пропорций пространства: вдруг стал чувствовать не только линейный, плоский ритм, но и объемный, в глубину, ритм форм».

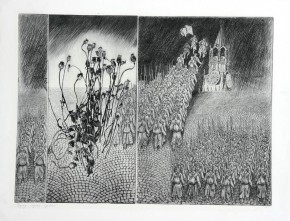

Панфиловцы

- 1942

- Бумага, уголь. 41,1х33,1; 36,5х30,2.

- Курганский художественный музей им. Г. А. Травникова

- Го- 1822