Расширенный поиск по коллекциям

Да будет мерой чести Ленинград!

Выставка подготовлена к 80-летию снятия блокады Ленинграда и объединяет около 400 произведений из коллекции Русского музея, созданных художниками, работавшими в блокадном городе, а также архивные фотографии о жизни музея в период Великой Отечественной войны. Тематические разделы выставки и сортировка по авторам и хронологии создания произведений помогают увидеть весь объем художественного наследия блокадных лет, которое бережно хранится все эти годы в стенах Русского музея.

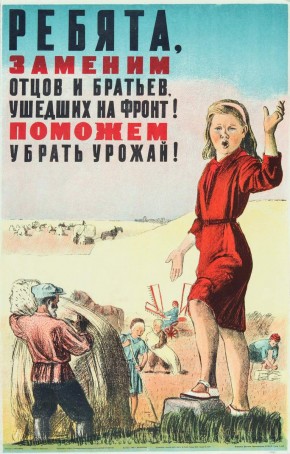

Огромную роль во время Великой Отечественной войны в поднятии боевого духа солдат и всего народа сыграл плакат. С самого начала войны часть ленинградских художников подключилась к агитационно-массовой работе, создавая выразительные плакаты. Среди них – члены творческого объединения «Боевой карандаш» И.С.Астапов, В.И.Курдов, Н.Е.Муратов, Н.А.Тырса и многие другие.

Оставшиеся в блокадном Ленинграде живописцы и графики, несмотря на артобстрелы, бомбежки, голод, холод и тяжелейшие условия жизни, запечатлевали в небольших живописных холстах, а чаще в графических листах военные будни любимого города, подвергавшиеся разрушениям архитектурные памятники и самоотверженную борьбу мужественных жителей города-фронта. Среди художников, имена которых навсегда вошли в историю ленинградского искусства ‒ Д.П.Бучкин .Е.Д.Белуха, Г.С.Верейский, В.А.Власов, Л.И.Гагарина, Н.И.Дормидонтов, В.В.Зенькович, А.А.Казанцев, П.М.Кондратьев, В.М.Конашевич, В.Н.Кучумов, Е.О.Марттила, Я.С.Николаев, А.П.Остроумова-Лебедева, А.Ф.Пахомов, В.В.Пакулин, Ю.Н.Петров, М.Г.Платунов, братья В.Н.Прошкин и А.Н.Прошкин, А.И.Русаков, Н.Х.Рутковский, И.А.Серебряный, Вл.А.Серов, Г.Н. Траугот, Г.П.Фитингоф, П.А.Шиллинговский, С.Б.Юдовин.

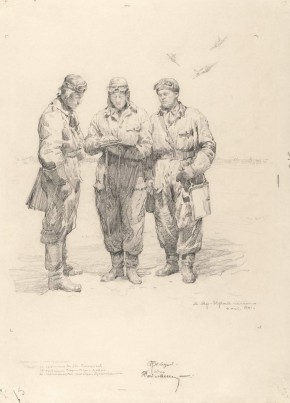

Из блокадного города многие художники выезжали на фронт, в партизанские отряды, на Ладогу, запечатлели ледовую трассу «Дороги Жизни», делали портреты защитников города, летчиков и моряков Балтийского флота. В небольших скульптурных композициях сохранили для нас образы защитников города и его жителей А.В.Андреева-Петошина, В.В. Гущина-Филимонова, В.В.Исаева, В.В.Лишев, В.Б.Пинчук. Одно из ключевых событий ‒ прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года ‒ запечатлели на своей картине «Прорыв блокады» И.А.Серебряный, Вл.А.Серов и А.А.Казанцев, которые написали ее за месяц и показали уже 23 февраля 1943 года на выставке к 25-й годовщине Красной Армии.

Выставка дополнена материалами из фотоархива Русского музея, повествующими о жизни музея в годы Великой Отечественной войны. Опубликован список художников, погибших в Ленинграде в годы блокады.

Послевоенное поколение художников также обращалось в своем творчестве к теме блокады. Среди наиболее значительных произведений ‒ картины Б.С.Угарова, А.А.Мыльникова, А.Н.Блиока, скульптурные эскизы к памятнику на Площади Победы М.К.Аникушина, модель памятника «Дорога жизни» К.М.Симуна.

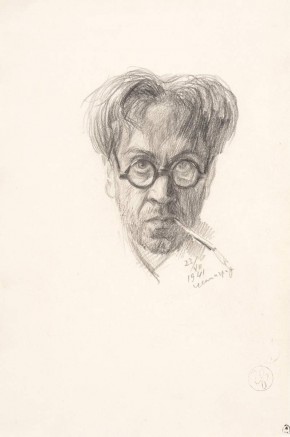

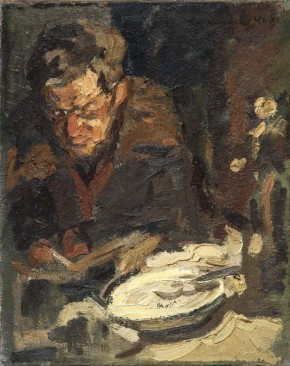

Автопортрет

- 1942

- Холст, масло. 62 х 48

- Государственный Русский музей

- Ж-7940

Трудно переоценить значение образной панорамы блокадного города, созданной Ярославом Николаевым в годы войны. В ней отразились страдания людей в осажденном Ленинграде и одновременно не сломленное их достоинство, воплотился увиденный с особой остротой облик города («я никогда так отчетливо не ощущал его красоту, проступающую сквозь боль, не чувствовал так цвет,» — говорил художник). Это отражало способность автора увидеть красоту сквозь трагедию — в лицах, поступках людей, в городских пейзажах. Исповедальной силой отражается и автопортрет художника. В нем воплотилось не только переживание автора, но и тех, среди которых жил художник. Портрет был создан после пребывания Николаева в стационаре для истощенных. Это произведение, хранящее печать времени, поражающее своей образной выразительностью, было написано на холсте, случайно найденном им в Союзе художников, и осталось впечатляющим художественным документом. // Анатолий Дмитренко. Русский портрет. ХХ век: СПб, 2001. С. 268.

Автопортрет (Колка дров)

- 1942

- Гипс тонированный. 15 х 13 х 13

- Государственный Русский музей

- СО-897

Лишев Всеволод Всеволодович (1877, Петербург — 1960, Ленинград) — скульптор. Учился в студии X.А.Фельдмана в Петербурге (1906-1913); ВХУ при ИАХ. Участник выставок с 1917. В Ленинграде находился в начальный период блокады. Впечатления того времени воплотил в большой серии скульптурных эскизов, работал также в жанре портрета (образы защитников Ленинграда). В 1942 получил Сталинскую премию за скульптурную фигуру Н. Г. Чернышевского (1940-1941) для памятника в Ленинграде.

Автопортрет (Скульптор за работой)

- 1941-1942

- Гипс. 18 x 7 x 9

- Государственный Русский музей

- СО-899

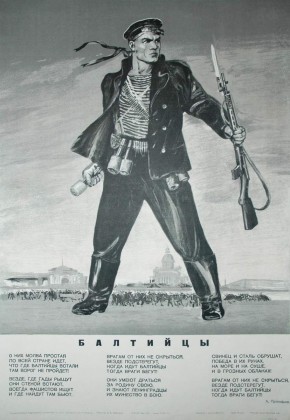

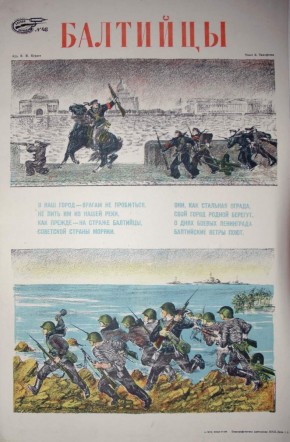

Балтийцы! Точным огнем кораблей и береговой артиллерии уничтожайте врага

- Л., Искусство, 1942

- 1942

- Бумага, хромолитография. 72,0 х 55,0

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-627

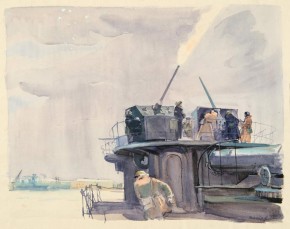

Балтийцы-зенитчики

- 1942

- Бумага, акварель, тушь, белила. 38,4 x 50,5

- Государственный Русский музей

- РС-14197

Блокада. Я на углу Гороховой и Фонтанки. Вера в булочной

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.: 7,8 х 12,3; л.: 9,1 х 13,6

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18359

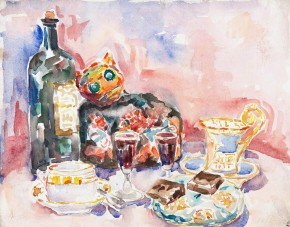

Блокадный паек

- 1942

- Бумага, акварель. 24,2 x 30,9

- Государственный Русский музей

- РС-13575

Блокадный пейзаж

- 1942–1943

- Холст, масло. 81 x 101

- Государственный Русский музей

- Ж-10935

В годы Великой Отечественной войны Александр Русаков жил и работал в Ленинграде, где создал цикл пейзажей блокадного города, передающих трагичность заснеженных пустынных улиц и ужасы бомбежек. В «Блокадном пейзаже» окна домов выбиты или заколочены, но в одном из них на первом этаже теплится огонь как символ жизни среди гибели и разрушения. Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI–XX веков. СПб, 2022. С. 159.

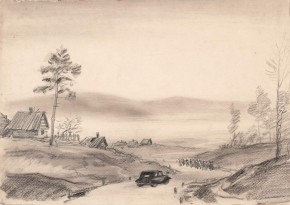

В Дубровку. На фронт

- 1942

- Бумага, графитный карандаш, сангина. 31 x 44

- Государственный Русский музей

- РС-14529

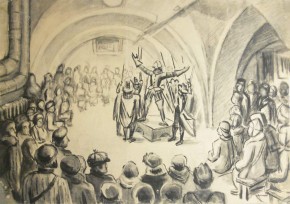

В Малом оперном театре в 1941 году

- 1942

- Бумага, уголь, тушь. 42,2 x 59,8

- Государственный Русский музей

- РС-13940

В Михайловском саду 30 марта 1942 года

- 1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 18,2 x 26,6

- Государственный Русский музей

- РС-13329

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. (Людмила Вострецова) Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

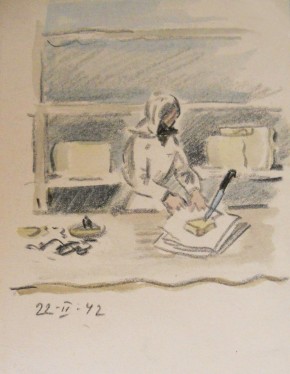

В булочной

- 22.02.1942

- Бумага, акварель, чёрный карандаш. 19,9 x 13,3

- Государственный Русский музей

- РС-13363

Кондратьев прожил в Ленинграде всю блокаду, занимался маскировочными работами для аэродрома на Ржевке. Фонтанка и Моховая улица – маршруты почти ежедневных походов художника к Невскому проспекту, зданию райсовета, где сдавались эскизы, получались новые задания и где он получал оплату за сделанную работу талончиками в столовую. «Рисовать, как летописец», как писала в блокадном дневнике друг художника Т. Н. Глебова, было потребностью Кондратьева. В его зарисовках нет пафоса героизма, нет желания подчеркнуть ужас страдания. Они действительно документальны. Людмила Вострецова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 422.

Видеофильм "Павел Кондратьев. Рисовать как летописец"

Рассказывает Людмила Новомировна Вострецова, старший научный сотрудник Русского музея

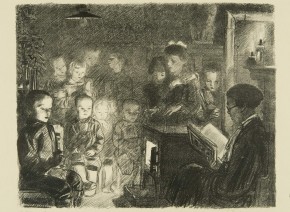

В детдоме

- 1942

- Бумага, литография. И.:39 х 49. Л.:57,5 х 63,5

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-6348

В землянке редакции

- 1942

- Бумага, графитный карандаш. 19,9 х 29,5

- Государственный Русский музей

- РС-14527

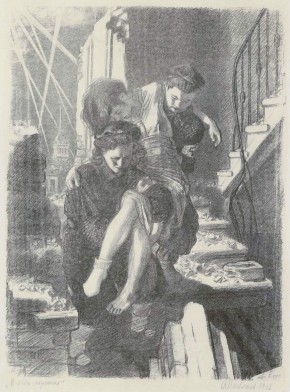

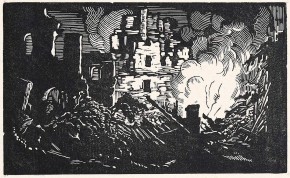

В очаге поражения

- Из серии «Ленинград в дни блокады»

- 1942

- Бумага, литография. И.: 61,5 х 45,6; л.: 88,2 х 64,3

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-12032

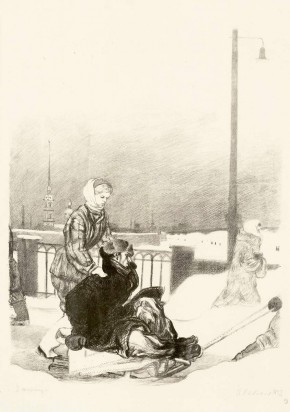

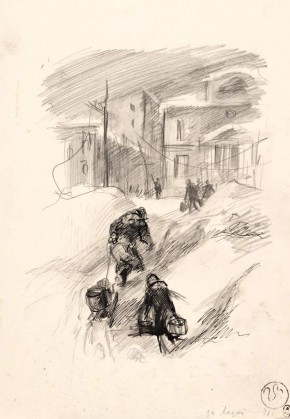

В стационар

- Из серии «Ленинград в дни блокады»

- 1942

- Бумага, литография. И.: 60,5 х 45,5; л.: 88,5 х 62,1

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-12030

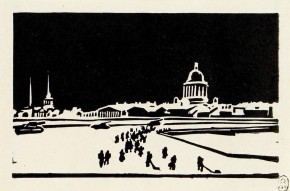

Васильевский остров. Мост лейтенанта Шмидта

- Из альбома «Ленинград в 1942 году»

- 1942

- Бумага, линогравюра. И.: 8 х 13; л.: 9,3 х 14,3

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-18360

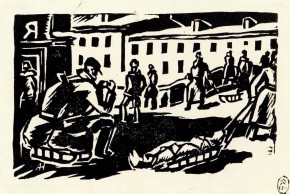

Везут в стационар

- Из серии "Ленинград в блокаде 1941-1943 гг." («На улицах Ленинграда в дни блокады»)

- Отлив 1947

- Бронза. 10 х 8,5 х 15,5

- Государственный Русский музей

- СО-83

Вечером у Зимней канавки

- 1942

- Холст, масло. 114 x 94

- Государственный Русский музей

- Ж-2383

Взрыв

- 1942

- Бумага, соус. 28,5 x 36

- Государственный Русский музей

- РС-240

Астапов Иван Степанович

1905, село Романовка Самарской губернии – 1982, ЛенинградГрафик, живописец, иллюстратор. Учился в Самарском художественном техникуме (с 1918), в студии Д.Н.Кардовского (1923–1929). Участник выставок с 1929. Заслуженный деятель искусств РСФСР. В годы войны находился в Ленинграде. Один из организаторов и ведущих художников "Боевого карандаша". Исполнил серию рисунков о Ленинградском фронте и ряд плакатов. Автор серии литографий, посвященных блокадному Ленинграду. Весной и летом 1942 выезжал для зарисовок на Волховский фронт.

Белуха Евгений Дмитриевич

1889, Симферополь — 1943, ЛенинградГрафик. В учился у В. В. Матэ в Петербурге (1911), в ВХУ при ИАХ (1912–1913), в ПГСХУМ (1918 ) у В. И. Шухаева. Участник выставок с 1918: Общины художников (1921–1922), картин петроградских художников всех направлений (1923), оригинальных рисунков петроградских книжных знаков (1923), „Русский книжный знак“ (Казань, 1923), русских книжных знаков (Ленинград, 1926), Юбилейной изобразительных искусств (Ленинград, 1927), „Графическое искусство в СССР. 1917–1928“ (Ленинград, 1928), „Художественный экслибрис. 1917–1923“ (1928); международных во Флоренции (1922), Париже (1925), Лейпциге (1927), Кельне (1928). С 1911 работал для журналов („Весь мир“, „Огонек“, „Солнце России“), с 1918 — для газет Петрограда. Расписывал фарфоровые изделия на ГФЗ (1920-е); работал для издательств „Петроград“, „Academia“, ГИЗ, „Прибой“, „Мысль“, „Время“ (1920–1930-е). В годы Великой Отечественной войны в Ленинграде выполнял плакаты, создал серию рисунков „Ленинград в дни блокады“.

Интенсивно работавший в журнальных и книжных издательствах Евгений Белуха не был открывателем новых путей в сфере графики, но его искусство, в зависимости от конкретных художественных задач, то — строгое, отмеченное чертами своеобразного пуризма, то — изящно-декоративное, характерно отражает стилистику и идеи петроградской графики неоклассицизма.

Бутрова Мария Николаевна

1905–1989Верейский Георгий Семенович

1886, Проскуров Подольской губернии – 1962, ЛенинградГрафик, живописец; портретист, пейзажист. Учился на юридическом факультете в Харьковском университете (1904), в Санкт–Петербургском университете (1912); в студии Е.Е.Шрейдера в Харькове (1901–1905); в Новой художественной мастерской (1913–1916) у М.В.Добужинского, Б.М.Кустодиева, Е.Е.Лансере. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Действительный член АХ СССР (1949). В 1941 в Ленинграде участвовал в выпусках плакатов "Боевого карандаша", в 1942 создал серию портретов моряков Балтийского флота – Героев Советского Союза, рисовал на кораблях; за серию портретов деятелей советской культуры и науки (1944–1945) был удостоен Сталинской премии 2–й степени.

Глебова Татьяна Николаевна

1900, Санкт-Петербург — 1985, ПетергофЖивописец, график; акварелист, иллюстратор; художник театра и кино, занималась промышленной графикой. В юности училась в консерватории, затем в частной студии А. И. Савинова (1924–1925). В 1925 познакомилась с П. Н. Филоновым. Член группы МАИ (1926–1932). Участница выставок с 1927. Участвовала в выставке группы в Доме печати (1927) и оформлении книги „Калевала“ (1932). Работала в журналах „Еж“ (с 1928) и „Чиж“ (с 1931). Иллюстрировала книги О. Ф. Берггольц, С. Я. Маршака, Д. И. Хармса, А. И. Введенского и других для Детгиза, ГИЗ, „Молодой гвардии“. Оформила постановку оперы Р. Вагнера „Нюрнбергские мейстерзингеры“ в МАЛЕГОТ вместе с В. В. Дмитриевым (1931–1932). Жила в блокадном Ленинграде (1941–1942), вела дневник, делала зарисовки для задуманного полотна на тему блокады. В 1942 уехала в эвакуацию в Алма–Ату. Вернулась в Ленинград в 1945. Выполняла эскизы костюмов для студии „Казахфильм“. Работала в ленинградских издательствах (1949–1950), в Торговой палате (1950-е). Написала воспоминания о П. Н. Филонове (1967). Жила и работала в Ленинграде (Старый Петергоф).

Дормидонтов Николай Иванович

1898, Санкт-Петербург – 1962, ЛенинградЖивописец, график. Учился в РШ ОПХ (1915–1918), в ПГСХУМ (1919–1922) у К.С.Петрова–Водкина. С 1922 участник выставок. Один из инициаторов создания Ленинградского филиала АХР и первый его председатель (1924). Активный сотрудник иллюстрированных журналов (с 1922). Был в творческих командировках на строительстве Днепрогэса, соляных и алебастровых шахтах Урала, на металлургических заводах Украины. Во время войны и блокады жил и работал в Ленинграде. Работал в агитационной бригаде, создававшей большие панно на военную тему, которые устанавливались на улицах города. Создал графическую серию "Ленинград в блокаде", ряд картин и плакатов.

Автопортрет

- 1941

- Бумага, чёрная акварель. 28 x 19,4

- Государственный Русский музей

- РС-13580

Автопортрет

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 34,2 x 22,6

- Государственный Русский музей

- РС-14291

ФИТИНГОФ Георгий Петрович (1905, Псков — 1965, Ленинград). Живописец, график, книжный иллюстратор. Учился в РШ ОПХ (1917), в Художественно-промышленном техникуме при АХ, во ВХУТЕМАС (1920–1926). С 1924 сотрудничал с издательствами «Мысль», «Прибой», с Госиздатом, с журналами «Вокруг света», «Ленинские искры». С 1938 и до конца жизни работал в издательстве «Детская литература». В блокадном Ленинграде до мобилизации в армию выполнял задания СХ, работал для Центрального музея военно-санитарной службы Советской армии. Помните!. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. СПб. 2024. С. 151.

Автопортрет (С ведром)

- 1941-1942

- Гипс тонированный. 23 x 13 x 14

- Государственный Русский музей

- СО-902

Балтиец

- 1941-1942

- Гипс. 61,4 х 40,2 х 27,6

- Государственный Русский музей

- СО/ПФ-150

Балтийцы

- Л.: Искусство

- 1941

- Бумага, литография. 70,5 х 50,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-478

Бойцы МПВО

- 1941

- Бумага, литография. И.:27,0х20,0. Л.:28,1х21,0

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-3625

Дворничиха

- 1941

- Бронза. 10 x 8 x 11, основание: 1,7 x 10,8 x 12,5

- Государственный Русский музей

- СО-85

За водой. Улица Рубинштейна. Зима

- 1941-1942

- Бумага, чёрная акварель, графитный карандаш. 31,5 x 44

- Государственный Русский музей

- РС-14211

Как и большинство ленинградских мастеров, оставшихся в осажденном городе, Петр Бучкин стремился зарисовать как можно правдивее все, что происходило на его глазах. Улица Рубинштейна находится рядом с рекой Фонтанкой. Не удивительно, что к ней тянулись за водой вереницы измученных и голодных людей. Простыми средствами, имея в руках только черную акварель и обычный графитный карандаш, художник наносит на лист бумаги этот типичный для блокадного Ленинграда мотив. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

За что?

- 1941

- Холст, масло. 91 x 131,5

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1826

Защитим город Ленина

- 1941

- Бумага, автолитография. 60 х 85,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-777

Ленинград готовится к обороне. Постройка баррикад

- 1941

- Холст, масло. 60 x 80

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1798

Летчики-истребители: старший лейтенант Е. Е. Банщиков, старший лейтенант В. Б. Лойко, младший лейтенант В. М. Добровольский

- Из серии «Защитники Ленинграда»

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 44 x 32

- Государственный Русский музей

- РС-1865

Наброски

- 1941-1942

- Бумага, тушь. 14,5 х 20,6

- Государственный Русский музей

- РС-14510

В годы Великой Отечественной войны юные ленинградцы стали участниками героической обороны города. Среди них был и 14-летний Дима Бучкин. Не по летам взрослый, он многое видел, запоминал, зарисовывал. Его скромные, подчас по-детски наивные рисунки внесли свой вклад в историю искусства военного времени. А такая немногословная надпись: „мама очень похудела" многое рассказывает о жизни людей в тяжелых условиях блокады города. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

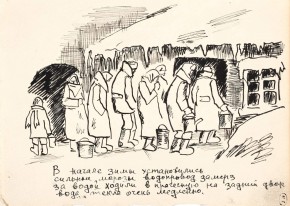

Набросок людей, стоящих за водой

- Лист из альбома «Блокадный Ленинград»

- 1941-1942

- Бумага, тушь. 14,4 x 20,1

- Государственный Русский музей

- РС-14509

В годы Великой Отечественной войны юные ленинградцы стали участниками героической обороны города. Среди них был и 14-летний Дима Бучкин, сын художника П. Д. Бучкина, до войны учившийся в Ленинградской средней художественной школе. Не по летам взрослый, он многое видел, запоминал, зарисовывал. Его скромные, подчас по-детски наивные рисунки внесли свой вклад в историю искусства военного времени. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

Внизу надпись:

«Вначале зимы установились

сильные морозы водопровод замёрз

за водой одили в прачечную на задний двор

вода текла очень медленно».

Не будут крылья черные над Родиной летать

- Боевой карандаш № 6. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 57,2 х 42,7

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2375

Несут раненого (II вариант)

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1941–1942

- Бронза. 10,5 x 8 x 11; основание: 1,5 x 9,5 x 12,5

- Государственный Русский музей

- СО-78

Несут раненого. (I вариант)

- 1941

- Бронза. 12,5 x 13 x 8,2; основание: 14,5 x 4,9 x 1,1

- Государственный Русский музей

- СО-84

Отряд на набережной

- 1941-1942

- Холст, масло. 41 х 48,5

- Государственный Русский музей

- ЖС-2339

Портрет блокадника

- Картина написана в ноябре 1941 года

- 1941

- Холст, масло. 58 x 46

- Государственный Русский музей

- Ж-11298

Проверка документов

- Из серии «Ленинград в блокаде 1941-1943 гг.»

- 1941-1942

- Бронза. 16,8 x 12 x 8,4; основание: 1 x 14,1 x 10

- Государственный Русский музей

- СО-87

Бучкин Дмитрий Петрович

1927, ЛенинградЖивописец, график. Мастер тематической картины и натюрморта, портретист, пейзажист. Сын известного художника и педагога Петра Дмитриевича Бучкина. До войны учился в ЛСХШ. Пережив блокаду с семьей, переехал на родину отца в Углич, где закончил школу. На фронт попал с последним призывом, весной 1945. В 1946-1952 учился в ЛВХПУ у А.М. Любимова, И.П. Степашкина, Р.Р. Френца. Участник выставок с 1953. С 1960 работал в промышленной графике. В 1989-1992 его работы были представлены на выставках "Ленинградская школа живописи" во Франции.

Бучкин Петр Дмитриевич

1886, деревня Софроново Тверской губернии –1965, ЛенинградЖивописец, график, педагог; автор исторических и жанровых картин, портретов, пейзажей. В 1899–1904 учился в ЦУТР, в 1904–1912 в ВХУ при ИАХ в Петербурге. Участник выставок с 1907. Член СХ с 1932. Преподавал в ИЖСА (1936–1940); в ЛВХПУ (1947–1965). С 1953 профессор.

Курдов Валентин Иванович

1905, с. Завод Михайловский, Пермская губ. – 1989, ЛенинградЖивописец, график; рисовальщик, акварелист, иллюстратор. Учился в Пермских ГСХМ (1921), на ювелирном отделении Свердловского ХПИ (1922–1923), в Ленинграде во ВХУТЕИН (1923–1926) у А.Е. Карева, М.В. Матюшина, в ГИНХУК (1926–1927) у К.С. Малевича. Работал под руководством В.В. Лебедева в Детском отделении Госиздата (с 1926). Участник выставок с 1932. Один из организаторов выпуска плакатов "Боевой карандаш“ в Ленинграде (с 1939). В годы Великой Отечественной войны оставался в осажденном городе, выезжал на Волховский фронт, в партизанские отряды. Народный художник РСФСР (1976), лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина (1982). Жил и работал в Ленинграде.

Лишев Всеволод Всеволодович

1877, Петербург — 1960, ЛенинградСкульптор. Учился в студии X.А.Фельдмана в Петербурге (1906—1913); ВХУ при ИАХ. Участник выставок с 1917. В Ленинграде находился в начальный период блокады. Впечатления того времени воплотил в большой серии скульптурных эскизов, работал также в жанре портрета (образы защитников Ленинграда). В 1942 получил Сталинскую премию за скульптурную фигуру Н.Г.Чернышевского (1940—1941) для памятника в Ленинграде.

Магарил Евгения Марковна

1902, Витебск — 1987, ЛенинградЖивописец, график, художник по тканям.

Училась в витебской Народной ХШ — ВХПИ (1920–1922) у К. С. Малевича и В. М. Ермолаевой; на живописном факультете ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (Петроград–Ленинград, 1922–1926) у М. В. Матюшина. Участник выставок с 1923. Работала на Иваново-Вознесенской ситцевой фабрике по изготовлению рисунков тканей (1925); художником по текстилю на фабрике им. Петра Алексеева в Шлиссельбурге (1926). Учитель рисования в школах Ленинграда (с 1929), в Бийске Алтайского края (1942–1945, во время эвакуации). Преподавала в ЛХУ (1945–1951). Член ЛОССХ с 1941 (в 1952 исключена за несоответствие требованиям метода социалистического реализма, в 1966 восстановлена). После начала войны и блокады оставалась в Ленинграде, продолжала преподавать в школе, вела альбом блокадных зарисовок. Эвакуировалась в августе 1942, вернулась в Ленинград в 1945.

Николаев Ярослав Сергеевич

1899, Шавли (Шауляй), Ковенская губерния – 1978, ЛенинградЖивописец.

Учился: 1917 – студия К.К. Зеленевского, Томск; 1917–1918 – Томский университет, юридический факультет; 1925–1928 – ГХМ (студия И. Л. Копылова), Иркутск. Участник выставок с 1927. Член и экспонент: "общество иркутских художников" – 1920–1929; АХЗ – 1930–1932. Член ЛОСХ (с 1932, председатель правления – 1948–1951). Жил и работал в Ленинграде в годы блокады, создал ряд картин, посвященных героической обороне города. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), народный художник РСФСР (1975).

Пакулин Вячеслав Владимирович

1900, Рыбинск – 1951, ЛенинградЖивописец, график, художник театра. Учился в ЦУТР (1916–1917; 1920–1922); в АХ–ВХУТЕМАСе (1922–1925) у А. Е. Карева, А. И. Савинова. Участник выставок с 1922. Член и экспонент объединения "Круг художников“ (1926–1932, председатель). Член правления ЛОСХ (с 1932). Член бригады художников (1935) (руководитель А. Н. Самохвалов), работавшей над панно "Хлопок“ для ВСХВ.

Практически все пейзажи блокадного Ленинграда Пакулин писал с натуры. Трагические обстоятельства не помешали художнику проявить свой дар тонкого лирика, мастера со светлым поэтическим чувством.

Панов Евгений Лаврентьевич

1905, Санкт-Петербург — 1942, ЛенинградЖивописец, автор пейзажей, жанровых картин, портретов. Учился в ЛХПТ (окончил в 1927). Участник выставок с 1937. Член ЛОССХ. Работал в театрах, принимал участие в оформлении зданий, в блокаду — в «Боевом карандаше».

Пахомов Алексей Федорович

1900, деревня Варламово Вологодской губернии — 1973, ЛенинградЖивописец, график, иллюстратор. Блестящий рисовальщик и признанный мастер литографии. Занимался также монументальным искусством, плакатом, скульптурой.

Учился в ПУТР барона А. Л. Штиглица—СВОМАС (1915–1917, 1920–1922) у М. В. Добужинского, В. И. Шухаева, С. В. Чехонина, Н. А. Тырсы, В. В. Лебедева, А. Е. Карева; в ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1922–1925) у А. И. Савинова. Участник выставок с 1921. Участник "Объединения новых течений в искусстве“ (1926–1932). Член правления ЛОССХ с 1932. Работал в журналах, иллюстрировал детские книги (1920–1930-е). Преподавал в ИЖСА (1948–1973). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), Лауреат Сталинской премии второй степени (1943) и Государственной премии СССР (1973), Народный художник РСФСР (1963), Действительный член АХ СССР (1964), Народный художник СССР (1971). Сталинская премия (1946) за серию литографий "Ленинград в дни войны и блокады“ (1941–1944). Золотая медаль Международной выставки в Париже (1937) за панно "Дети Страны Советов“ для Советского павильона. Жил и работал в Ленинграде.

Петров Юрий (Георгий) Николаевич

1904, Тбилиси — 9 июня 1944, Ленинградский фронтСоветский художник-живописец, график, иллюстратор.

Родился 16 августа 1904 года в Тбилиси, в семье художников: отец — Николай Филиппович Петров (1872—1941) — живописец и педагог, был преподавателем в Пензенском художественном училище, в Академии художеств в Санкт-Петербурге; мать — Александра Ивановна Тхоржевская-Петрова (род. 10 января 1876 года) — живописец, график. Жил и работал в Ленинграде. В 1925—1930 годах учился на живописном факультете Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН), присвоено звание художника-живописца. После окончания института в 1930 году работал в журнальной и книжной графике. С 1935 года был руководителем художественной редакции издательства «Детская литература», а также иллюстрировал произведения русских и зарубежных писателей: М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, У. Теккерея, Дж. Лондона и др. В 1930—1940 годах занимался эстампом, в 1941—1943 годах создавал сатирические плакаты, работал в коллективе ленинградских художников и поэтов «Боевой карандаш». Участник гражданской войны в Испании. Погиб на Ленинградском фронте.

Тамби Владимир Александрович

1906, Санкт-Петербург – 1955, ЛенинградУчился в мастерских рабочих художников Пролеткульта (1920), ВХУТЕМАС (1921–1924). Участник выставок с 1924. Член Общины художников (с 1925). Работал в экспериментальной литографской мастерской ЛОСХ, в Детском отделении Госиздата (1930-е), в «Боевом карандаше» (1941). Художественный редактор Государственного издательства Эстонии (1944–1946).

Пинчук Вениамин Борисович

1908, местечко Кутузово Житомирского уезда Волынской губернии ‒ 1987, ЛенинградСкульптор. Учился в ВХУТЕИН в Москве (1928‒1930) у В. И. Мухиной, в ИНПИИ (1930‒1932) у А. Т. Матвеева. Участник выставок с 1929. В годы войны жил и работал в Ленинграде.

Серов Владимир Александрович

1910, село Эммаус Тверской губернии– 1968, МоскваЖивописец, график, педагог; автор историко–революционных и жанровых картин, портретов, пейзажей.

Учился в Весьегонской художественной студии у С.Я.Шлейфера; в Ленинграде во ВХУТЕИН–ИНПИИ (1927–1931) у И.И.Бродского, В.Е.Савинского, там же в аспирантуре (1931–1933) у И.И.Бродского. Председатель Ленинградского отделения Союза советских художников (1941—1948). Участник выставок с 1932. Академик АХ СССР (1954; член-корреспондент 1947). Народный художник СССР (1958). Лауреат Сталинских премий (1948, 1951). Первый секретарь правления Союза художников РСФСР (1960—1968).

В годы войны жил и работал в Ленинграде. Неоднократно выезжал на фронт и в прифронтовую полосу, сотрудничал в "Боевом карандаше". В 1943 году был эвакуирован в Самарканд..

Траугот Георгий Николаевич

1903–1961Живописец, график; автор портретов, пейзажей, жанровых картин. Учился в АХ–ВХУТЕИН–ВХУТЕМАС в Петрограде–Ленинграде (1921–1926) у А.И.Савинова, К.С.Петрова-Водкина. Участник выставок с 1927. В годы войны жил и работал в Ленинграде, занимался маскировкой аэродромов, писал пейзажи блокадного города.

Фитингоф Георгий Петрович

1905, Псков – 1965, ЛенинградЖивописец, график, книжный иллюстратор. Учился в РШ ОПХ (1917), в ПХПТ у А. Р. Эберлинга, М. И. Авилова, в ВХУТЕМАС (1920–1926). С 1924 сотрудничал с издательствами „Мысль“, „Прибой“, с Госиздатом, с журналами „Вокруг света“, „Ленинские искры“. С 1938 и до конца жизни работал в издательстве „Детская литература“. В блокадном Ленинграде до мобилизации в армию выполнял задания СХ, работал для Центрального музея военно-санитарной службы Советской Армии.

Аэростаты ПВО

- 1941

- Бумага, акварель. 37 x 49,8

- Государственный Русский музей

- РС-26569

Бойцы МПВО

- 1941

- Бумага, литография. И.:27,0х20,0. Л.:28,1х21,0

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-3625

В ЛХУ зимой

- 1941

- Бумага, графитный карандаш. 29,6 x 21

- Государственный Русский музей

- РС-14069

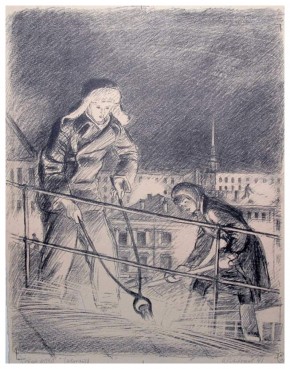

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине. По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

В детской больнице

- 1941

- Бумага, графитный карандаш, карандаш химический. 18,2 x 18

- Государственный Русский музей

- РС-22402

В фондах Русского музея хранится около 40 графических произведений Елены Оскаровны Марттилы (1923 г.р.), а в Отделе рукописей – ее дневник, написанный в блокадные дни в Ленинграде. Юная Лена оказалась талантливым бытописателем и, несмотря на всю молодость, мудрым, наблюдательным, сильным человеком. Она навсегда запомнила слова директора художественного училища на Таврической (единственное художественное учебное заведение, работающее в годы блокады в Ленинграде) Яна Константиновича Шабловского: «Смотрите, запоминайте, вы – художники. Вам потом рассказывать об этом людям». И в ответ на это в ее дневнике появляется запись: «Вдруг и верно придется. У меня нет чувства гибели и города, и меня. Я… верю в победу в жизни…».

Рисунки, сделанные карандашом Еленой Марттилой на блокнотной бумаге, как пунктир ведут к произведениям, созданным позднее уже зрелым художником. Они, конечно, отличаются мастерством и владением графическим материалом, передают чувства и переживания взрослого человека. Но в эстампах и рисунках карандашом и углем – во всех листах присутствуют мотивы, герои, властно требовавшие рассказать о себе юную художницу блокадных лет. Именно они являются теперь свидетельством того грозного времени и характеризуют человека, который по-прежнему остается для нас примером настоящего служения искусству, людям, Родине. По материалам: Наталья Козырева. Художник Елена Марттила и ее блокадные дневники // Ленинградский художник Елена Марттила. СПб, 2005. с. 18.

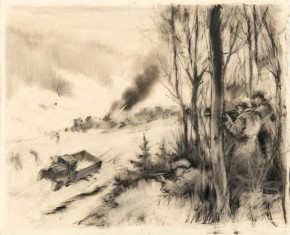

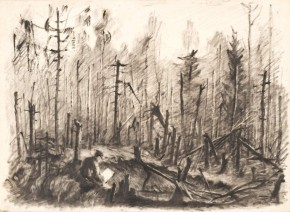

В лесу, пострадавшем от обстрела, художник делает зарисовки

- 1941 - 1943

- Уголь, тушь, кисть полусухая, растушевка. Л.: 32 x 44; И.: 31 x 42,5

- Государственный Русский музей

- РС-1139

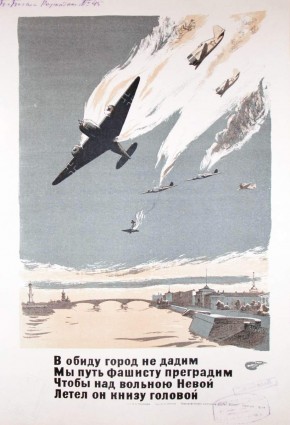

В обиду город не дадим

- Боевой карандаш № 45. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 55 х 36,1

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2404

За водой. Набросок на бытовую тему с натуры

- 1941

- Бумага, графитный карандаш, тушь. 30 x 20,6

- Государственный Русский музей

- РС-14258

За водой. Улица Рубинштейна. Зима

- 1941-1942

- Бумага, чёрная акварель, графитный карандаш. 31,5 x 44

- Государственный Русский музей

- РС-14211

Как и большинство ленинградских мастеров, оставшихся в осажденном городе, Петр Бучкин стремился зарисовать как можно правдивее все, что происходило на его глазах. Улица Рубинштейна находится рядом с рекой Фонтанкой. Не удивительно, что к ней тянулись за водой вереницы измученных и голодных людей. Простыми средствами, имея в руках только черную акварель и обычный графитный карандаш, художник наносит на лист бумаги этот типичный для блокадного Ленинграда мотив. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

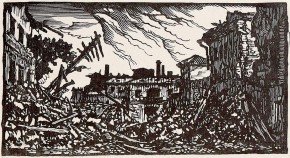

Из цикла "Осажденный город"

- Лист 4

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.: 7,5 х 13,4; л.: 9 х 18

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5403

Из цикла «Осажденный город». Лист 4

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:7,5 х 13,4. Л.:9,0 х 18,0

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5406

Из цикла: «Осажденный город» (2)

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:6,6 х 12,1. Л.:8,8 х 16,8

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5404

Из цикла: «Осажденный город» (3)

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:7,6 х 9,5. Л.:13,4 х 16,9

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5405

Из цикла: «Осажденный город» (5)

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:7,3 х 12,1. Л.:8,5 х 17,1

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5407

Из цикла: «Осажденный город» (6)

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:7,1 х 12,5. Л.:9,0 х 15,2

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5408

Из цикла: «Осажденный город» (7)

- 1941-1942

- Бумага, ксилография. И.:6,7 х 12,6. Л.:8,5 х 14,8

- Государственный Русский музей

- С.Гр.-5409

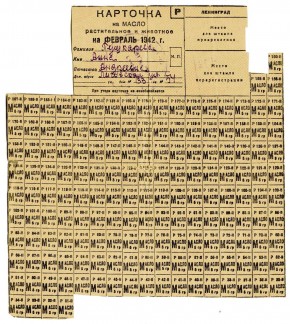

Карточка на хлеб на декабрь

- Ленинград

- 1941

- Бумага, печать.

- Государственный Русский музей

- НУМ/ПМ-1402

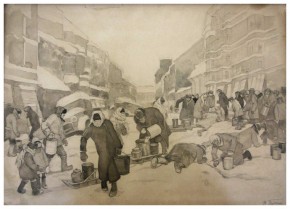

Кузнечный рынок

- Лист из альбома «Блокадный Ленинград»

- 1941-1942

- Бумага, тушь, графитный карандаш. 14,3 х 20,5

- Государственный Русский музей

- РС-14514

В годы Великой Отечественной войны юные ленинградцы стали участниками героической обороны города. Среди них был и 14-летний Дима Бучкин, сын художника П. Д. Бучкина, до войны учившийся в Ленинградской средней художественной школе. Не по летам взрослый, он многое видел, запоминал, зарисовывал. Его скромные, подчас по-детски наивные рисунки внесли свой вклад в историю искусства военного времени. Надежда Попова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 425.

Внизу изображения надпись тушью: «перед Новым годом ходил на кузнечный рынок обменял отрез и серебряный самовар на дуранду и клей».

Ленинград готовится к обороне. Постройка баррикад

- 1941

- Холст, масло. 60 x 80

- Государственный Русский музей

- ЖБ-1798

Ленинград летом 1941 года

- 1941

- Бумага, гуашь. 45,3 х 42,4

- Государственный Русский музей

- РС-24310

Ленинград. Утро

- 1941

- Бумага, акварель. 64,2 х 43,5

- Государственный Русский музей

- Рс-11907

Н. М. Козырева о В. М. Конашевиче в годы войны

Анушина Антонина Ивановна

1904, Санкт-Петербург – 1973, ЛенинградХудожник театра, график, живописец. В 1923–1925 училась в Художественно–ремесленных мастерских (ХРМ – ПХПТ); 1925–1930 – в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН. Пг–Л). С 1925 член СОРАБИС. С 1930 член Горкома ИЗО. С 1940 член СХ СССР.

Белкин Вениамин Павлович

1884, Верхотурье, Екатеринбургская губ. – 1951, ЛенинградЖивописец, график, художник книги. Автор пейзажей, портретов. Учился в Томском технологическом институте (1902), школе-студии А.П. Большакова в Москве (1904–1905) у М.М. Шестёркина, В.Э. Борисова-Мусатова, в Париже в частной академии (1907–1909) у Ж.-О. Девальера, Ш. Герена, Ш. Коттэ, М. Детома. Участник выставок с 1906 (Петербург). Член объединений и экспонент выставок: Общества им. Леонардо да Винчи (1906), Кружка русских художников в Париже «Монпарнас» (1907–1909), «Союз молодежи», «Мир искусства» (1909), «Община художников» (1921–1928), «Шестнадцать» (1922–1928), «Общество живописцев» (1928–1930). Член СХ с 1932. Преподавал во Вхутемасе-Вхутеине в Петрограде (1921–1923), в Ленинградском архитектурном техникуме (1924–1927), ИЖСА ВАХ в Ленинграде (1928–1946). Совершил творческую поездку в Крым в 1939.

Быльев-Протопопов Николай Михайлович

1907, Севастополь – 1986, Санкт-ПетербургГрафик, архитектор, писатель. Учился в ХУ Петросовета (1922–1924) и на архитектурном факультете при Гипроцементе (окончил в 1932) в Ленинграде. Участник выставок с 1925. Член СХ СССР. В годы Великой Отечественной войны находился в осажденном Ленинграде. Участник выпуска плакатов „Боевой карандаш“. В 1942 выезжал на партизанские базы Ленинградской области, где выполнил многочисленные зарисовки.

Конашевич Владимир Михайлович

1888, Новочеркасск – 1963, ЛенинградГрафик, акварелист, иллюстратор, педагог. Учился в МУЖВЗ (1906–1914). Преподавал во ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1921–1930). Участник выставок с 1922. Профессор, доктор искусствоведения. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

В годы войны в осажденном Ленинграде работал в книжной, станковой, журнальной графике, делал плакаты, участвовал в работе над живописными агитпанно к 25–й годовщине Октября (1942), в возобновлении деятельности детского отдела Гослитиздата. Работал над рукописью книги воспоминаний.

Марттила Елена Оскаровна

1923, Петроград - 2022, Котка, ФинляндияГрафик, художник театра, педагог. Училась в Школе юных дарований при АХ (1934-1941), Ленинградском художественном училище (ЛХУ, 1941-1945). Преподавала в ЛХУ (с 1948), в ЛПИ (с 1949), Участник выставок с 1950. В годы войны оставалась в Ленинграде. Создала зарисовки жизни осажденного города. Последние годы жила в Финляндии.

Николаев Василий Александрович

1906, Пятигорск – август 1943, ЛенинградЖивописец, график. Учился: 1925–1927 – Ростовская ХШ. Участник выставок с 1927. Член АХРР – 1927–1929. Приехал в Ленинград – 1927. Активно сотрудничал в объединении ленинградских художников «Боевой карандаш», выпускавшем литографированные военные и политические плакаты – 1941–1945. Выезжал на фронт в 1942, где исполнил серию зарисовок.

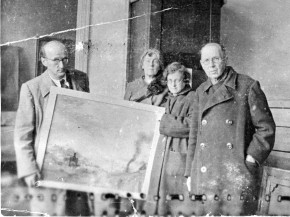

Проверка состояния сохранности и переупаковка скульптуры

- 1942

- .

- Государственный Русский музей

1 ряд: М.Г. Фракман, В.Е. Фармаковская, В.В. Алексеева. 2 ряд: Ю.Н. Дмитриев, В.Г. Демидюк, В.С. Макеева, В.Г. Панова, М.Г. Слонимская.

Русский музей

- 1942

- Бумага, гуашь. 41 х68,8

- Государственный Русский музей

- Рс-1474

Слушают доклад главного хранителя ГРМ М.В. Фармаковского

- 1942

- .

- Государственный Русский музей

Слева направо сидят М.В. Фармаковский, Ю.Н. Дмитриев, и. о. директора ГРМ Г.Е. Лебедев, М.Г. Фракман, В.В. Алексеева, В.Е. Фармаковская,, М.Г. Слонимская. Стоят В.С. Макеева – комендант здания, В.С. Дреммог, В.Г. Демидюк, В.Г. Панова.

Анфилада залов в здании советского искусства Государственного Русского музея

- 1943

- Бумага, масло. 50,6 х 43,5

- Государственный Русский музей

- Жб-1989

Внутренний вид в здании Советского искусства Государственного Русского музея

- 1943

- Бумага, масло. 38,8 х 31,8

- Государственный Русский музей

- Жб-1988

Ленинград. Русский музей. Август 1943 года Второй академический зал

- 1943

- Бумага, тушь. 58,7 x 87,6

- Государственный Русский музей

- РС-828

Ленинград. Русский музей. Август 1943 года. Белоколонный зал

- 1943

- Бумага, тушь. 87 x 62,3

- Государственный Русский музей

- РС-827

Ленинград. Русский музей. Август 1943 года. Второй зал Александра Иванова

- 1943

- Бумага серая, тушь, белила. 77,5 x 54,5

- Государственный Русский музей

- РС-821

Ленинград. Русский музей. Август 1943. Первый академический зал

- 1943

- Бумага, уголь, гуашь, белила. 41,7 х 31

- Государственный Русский музей

- Рс-820

Художник В. Н. Кучумов в годы войны жил и работал в Ленинграде. Он создал серию живописных и графических работ, запечатлевших разрушения, причиненные Русскому музею и Эрмитажу.

Ленинград. Русский музей. Здание отдела советского искусства. Август 1943

- 1943

- Бумага, акварель, тушь, белила. 102,5 х 67,2

- Государственный Русский музей

- Рс-829

Художник В. Н. Кучумов в годы войны жил и работал в Ленинграде. Он создал серию живописных и графических работ, запечатлевших разрушения, причиненные Русскому музею и Эрмитажу.

Русский музей. После обстрела Зал искусства первой половины XVIII века

- 1943

- Бумага серая, тушь, белила. 44,2 x 54,8

- Государственный Русский музей

- РС-22555

Сотрудники Русского музея в г. Молотове

- 1944

- .

- Государственный Русский музей

Слева направо А.Н. Савинов, М.Н. Каменская, Т.А. Дядьковская, К.Е. Костенко в г. Молотове (ныне г. Пермь).

17 октября 1945 г. прибыли первые экспонаты, эвакуированные в 1941 г. в г. Пермь

- 1945

- .

- Государственный Русский музей

Война окончена. Подъем скульптуры Б.К. Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком» из укрытия в Михайловском саду

- 1945

- .

- Государственный Русский музей

Подъем скульптуры Б.К. Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком» из укрытия в Михайловском саду

- 1945

- .

- Государственный Русский музей

Рабочие и Г.М. Преснов (второй слева направо)

Распаковка ящиков со скульптурой, прибывших из г. Перми (г. Молотова)

- 1945

- .

- Государственный Русский музей

Слева А.Ф. Новомлинский, Г.М. Преснов, М.В. Фармаковский, О.Г. Бенуа. 17 октября 1945 г.

Фото ТАСС.

В отреставрированных залах музея начата развеска картин знаменитых русских художников

- 1946

- .

- Государственный Русский музей

Раскатка с вала картины В.Д. Поленова «Христос и грешница». 17 апреля 1946 г.

Фото ТАСС

Вскрывают ящики с картинами, возвращенными из эвакуации

- 1946

- .

- Государственный Русский музей

В центре А.Н. Савинов, М.В. Фармаковский. 1946 г.

Фотограф Г.И. Луговой

Монтажные работы в зале № 37 Русского музея. 1946 г.

- 1946

- .

- Государственный Русский музей

Слева направо зав. Отделом Древнерусского искусства Ю.Н. Дмитриев, ученый секретарь Казаченко (?), и. о. директора Государственного Русского музея П.К. Балтун, В.Н. Петров, Н.Н. Новоуспенский, рабочий Ш.Б. Мамлеев, неизвестный, О.А. Спицына, зав. Отделом скульптуры Г.М. Преснов, реставратор М.Н. Марков.

Послевоенная экспозиция. Установка скульптуры Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком»

- 1946

- .

- Государственный Русский музей

О.В. Волкова, В.В. Алексеева, Л.С. Пушникова, Г.М. Преснов, П.К. Балтун и рабочие.

Платунов Михаил Георгиевич

1887, село Мари-Турек Вятской губернии – 1972, ЛенинградЖивописец, график, преподаватель. Учился в казанском художественном училище (окончил в 1906), в ВХУ при ИАХ (1906–1914). Преподавал в ИЖСА (с 1940-х). Профессор. Участник выставок с 1918. В годы войны до марта 1942 находился в Ленинграде. Создал серию пейзажей осажденного города.

Кучумов Василий Никитич

1888, Ярославская губерния – 1959, ЛенинградЖивописец, график, монументалист; автор жанровых картин, пейзажей, интерьеров. Учился в пензенском XУ им. Н.Д.Селиверстова (около 1909), в ИАХ (1909–1916) у В.Е.Маковского. Участник выставок с 1913. В годы войны жил и работал в Ленинграде. Создал серию живописных и графических работ, запечатлевших разрушения, причиненные ГРМ и ГЭ.

Балтийцы

- 1941-1944

- Бумага, литография. 55 х 35,7

- Государственный Русский музей

- Гр.пл.-2406

Плакат «Боевого карандаша»

«Боевой карандаш» - объединение ленинградских художников, выпускавшее сборники сатирических рисунков, а в военное время – Советско-финская война (1939-1940) и Великая Отечественная война (1941-1945) – литографированные военные и политические плакаты. Екатерина Климова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 415.

В наш город – врагам не пробиться,

Не пить им из нашей реки,

Как прежде – на страже балтийцы,

Советской страны моряки.

Они, как стальная ограда,

Свой город родной берегут,

О днях боевых Ленинграда

Балтийские ветры поют.

Б. Тимофеев

Балтийцы

- Л.: Искусство

- 1941

- Бумага, литография. 70,5 х 50,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-478

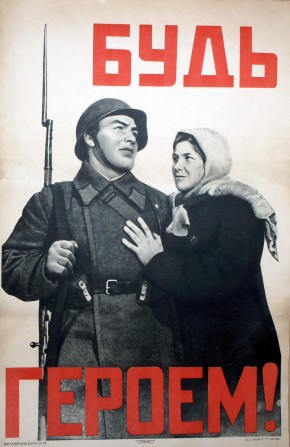

Будь героем!

- 1941

- Бумага, печать. 95 х 62

- Государственный Русский музей

- Гр-389

В обиду город не дадим

- Боевой карандаш № 45. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 55 х 36,1

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2404

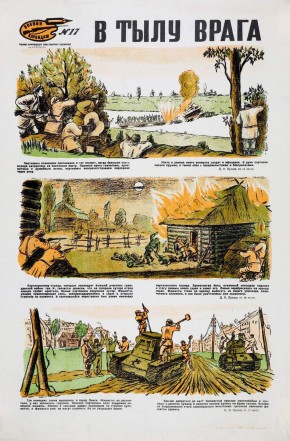

В тылу врага

- Боевой карандаш № 17

- 1941

- Бумага, литография. 61 х 40,1

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2383

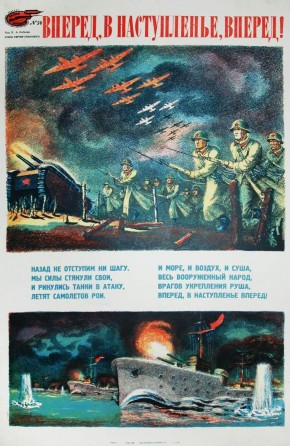

Вперед, в наступленье, вперед!

- Боевой карандаш № 54

- 1941

- Бумага, литография. 55,1 х 35,6

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2412

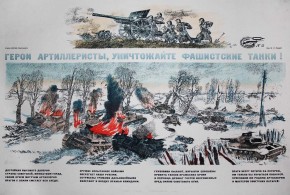

Герои артиллеристы, уничтожайте фашистские танки!

- Боевой карандаш № 55

- 1941-1942

- Бумага, литография. 36,4 х 54,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2443

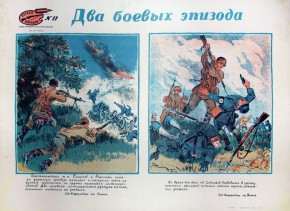

Два боевых эпизода

- Боевой карандаш № 11

- 1941

- Бумага, литография. 42,6 х 61,8

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2378

Два хребта

- Боевой карандаш № 53

- 1941

- Бумага, литография. 36,2 х 54

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2411

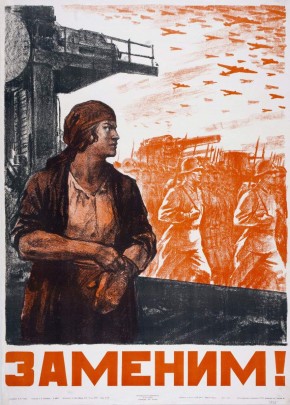

Заменим!

- Л.; М.: Искусство, 1941

- 1941

- Бумага, хромолитография. 83 х 60

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-781

Защитим город Ленина

- 1941

- Бумага, автолитография. 60 х 85,2

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-777

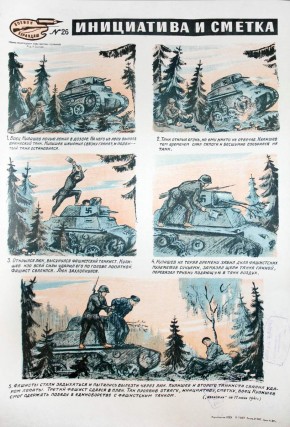

Инициатива и сметка

- Боевой карандаш № 26

- 1941

- Бумага, литография. 62,3 х 40,7

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2391

Летчик Виктор Талалихин

- Боевой карандаш № 33

- 1941

- Бумага, литография. 46,2 х 63,3

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2397

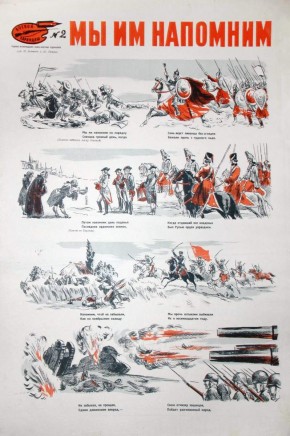

Мы им напомним

- Боевой карандаш № 2. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 64,5 х 42,7

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2452

Не будут крылья черные над Родиной летать

- Боевой карандаш № 6. 1941 Л., ЛССХ

- 1941

- Бумага, литография. 57,2 х 42,7

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2375

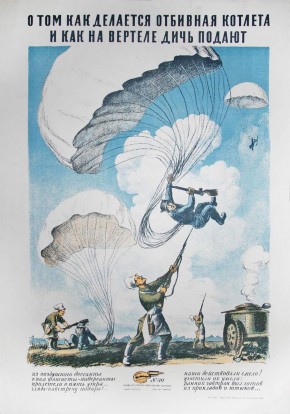

О том как делается отбивная котлета

- Боевой карандаш № 30

- 1941

- Бумага, литография. 61,5 х 42,3

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2395

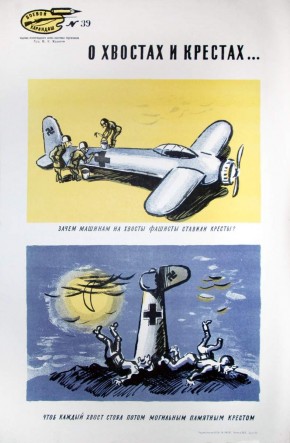

О хвостах и крестах

- Боевой карандаш № 39

- 1941

- Бумага, литография. 54,8 х 35,4

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2401

Победа будет в той стране, где женщина с мужчиной наравне

- Л. ЛССХ, Боевой карандаш № 7 [б.г.]

- 1941

- Бумага, хромолитография. 46,2 х 61,8

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-34

Рассказ об участи десантов.

- Боевой карандаш № 3

- 1941

- Бумага, литография. 43,3 х 64,3

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-2373

Ребята, заменим отцов и братьев, ушедших на фронт! Поможем убрать урожай!

- 1941

- Бумага, хромолитография. 81,6 х 52

- Государственный Русский музей

- Гр.Пл.-642

Военное лихолетье отняло у многих подростков детство — они заменили ушедших на фронт или погибших взрослых на различных видах производства. И эта тема также активно пропагандировалась — плакаты взывали к чувству патриотизма, самоотверженности в оказании помощи родной стране.

Екатерина Климова. Дети в советском плакате (1917-1950) // Дети Страны Советов. СПб, 2017. С. 15

Ец Иосиф Михайлович (Мовшевич, Моисеевич)

1907, Нижний Новгород - 25 сентября 1941, район Петергофа, ЛенинградРодился в 1907 году в Нижнем Новгороде. В 1929 окончил графический факультет Ленинградского художественного педагогического техникума (ныне — Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха). С 1931 работал иллюстратором в журналах «Рабочий и театр», «Ленинград», «Юный пролетарий», иллюстрировал также ряд детских книг для издательства детской литературы «Детгиз». Являлся активным членом творческого объединения Ленинградских художников «Боевой карандаш», рисовал политические плакаты. Летом 1941 был призван на службу в Военно-морской флот СССР. Командовал 3-м батальоном 1-й особой бригады морской пехоты. 25 сентября 1941 года пропал без вести во время боёв под Ленинградом (в районе Петергофа).

Кобелев Василий Алексеевич

1895, Оса, Пермская губерния –1946Корецкий Виктор Борисович

1909, Киев – 1998, МоскваПлакатист. Учился в московской средней изо–профшколе (1922–1929). Участвовал в выставках с 1932. Работал в плакате с 1931; один из ведущих мастеров фотомонтажного плаката в 1940–1950–е. Жил в Москве. Лауреат Сталинских премий 1946, 1949 за плакаты военных лет.

Королев Иван Павлович

1888—1942Кочергин Николай Михайлович

1897, с. Всесвятское (Москва) - 1974, МоскваЖивописец, график, плакатист, иллюстратор, театральный художник. Учился в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1908–1910). В Красной армии (с 1918): в Высшей школе военной маскировки, занимался художественной агитацией при Н. И. Подвойском на Украине, в т. ч. создавал рисованные плакаты. Один из создателей политического плаката. С 1919 жил в Москве, сотрудничал с Литиздатотделом ПУР. Организатор «Окон РОСТА» в городах Кавказа (Баку, Тбилиси, 1920, 1921). В дальнейшем постоянно работал в области журнальной графики и иллюстрации. // Плакат эпохи революции. СПб. 2017. С. 117.

Заслуженный художник РСФСР.

Продолжая занятия в училище, Николай Кочергин увлекся скульптурой из дерева, а через некоторое время был даже назначен помощником заведующего резчицкой деревянной мастерской. Летом 1918 года он вступил добровольцем в Красную Армию и вскоре был направлен в высшую школу военной маскировки (ВШВМ).

Кочергин создавал советский плакат, работал для газет и журналов двадцатых-сороковых годов в карикатуре, в оформлении периодических изданий «Красная панорама», «Огонек», «Вокруг света» и «Мир приключений».

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, основным делом Кочергина стала агитационно-плакатная тематика. В блокадном Ленинграде принимал участие в создании «Окон ТАСС». Весной 1942 был вывезен в тяжелом состоянии из города «дорогой жизни» по льду Ладожского озера. Кочергин с семьей эвакуировался в город Фрунзе. В конце сороковых годов художником был создан ряд монументальных полотен – «Новгород наш» (1946), «Ленинградцы» (1948), «Штурм Зимнего дворца» (1950).

Послевоенный период отмечен крупными успехами Кочергина в иллюстрировании детской книги. Художник начал выступать с рисунками в детских журналах. Важным этапом в развитии творчества Кочергина стали рисунки к карело-финскому эпосу «Калевала».

Муратов Николай Евгеньевич

1908, станица Шадарон, Забайкальская обл. - 1992, Санкт-ПетербургРодился 4 декабря 1908 года в станице Шадарон Забайкальской области.

Окончил Ленинградский художественно-промышленный техникум. С 1930-х годов работал как художник-карикатурист, активно сотрудничал с газетами и журналами «Резец», «Юный пролетарий», «Чиж», «Пушка», «Бегемот», «Смена», «Литературный Ленинград», «Ленинские искры». Занимался оформлением детских книг. В 1939 году становится основателем и одним из авторов творческого объединения ленинградских художников «Боевой карандаш». С первых дней Великой Отечественной войны работал над созданием политических плакатов. Участвовал в противовоздушной обороне - регулярно нёс службу на крыше выставочного зала ЛОСХа, тушил зажигательные бомбы.

|

Художники, погибшие в Ленинграде в годы блокады АЛЕКСЕЕВ Александр Гаврилович (1911––1941) — живописец, график

|

||

|

ИЗОмарафон "Художник и война" 2020 ИЗОмарафон «Художник и война» 2021

|

|

|

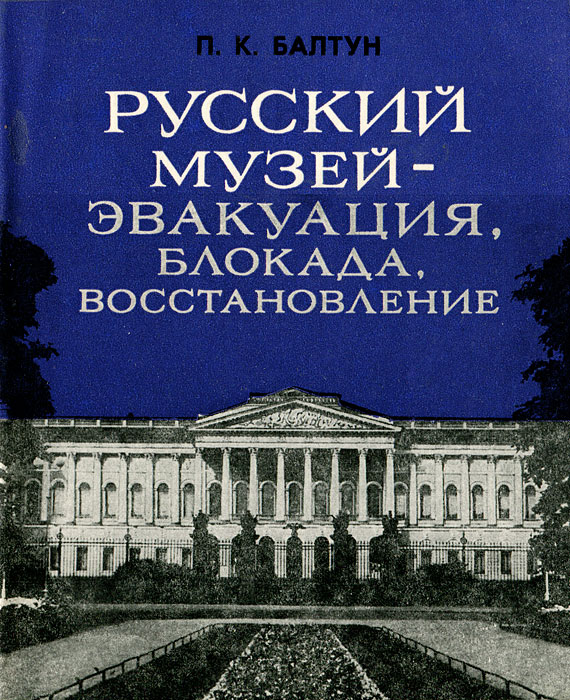

П.К. Балтун. Русский музей - эвакуация, блокада, восстановление. Воспоминания директора Государственного Русского музея. Москва. 1981 | |

| Ольга Берггольц читает свое стихотворение "Нам от тебя теперь не оторваться" | ||

АН – Академия наук

АХР – Ассоциация художников революции

АХРР – Ассоциация художников революционной России

ВАХ – Всероссийская Академия художеств

ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинематографии

В(Г)СХМ – Высшие (государственные) свободные художественные мастерские

ВХУ – Высшее художественное училище

ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские

ГИНХУК – Государственный институт художественной культуры

ГРМ – Государственный Русский музей

ГСХМ – Государственные свободные художественные мастерские

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея

ГФЗ – Государственный фарфоровый завод

ИАХ – Императорская Академия художеств

ИЖСА – Институт живописи, скульптуры и архитектуры (с 1944 – им. И. Е. Репина)

ИЗО Наркомпроса – Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения

ИЗОГИЗ – Государственное издательство изобразительного искусства

ИНПИИ – Институт пролетарского изобразительного искусства

КДИ – Комитет по делам искусств

Л(В)ХПУ – Ленинградское (высшее) художественно-промышленное училище (1953–1994 – им. В. И. Мухиной)

ЛМД – Ленинградский Монетный двор

ЛОСХ – Ленинградское отделение Союза художников

ЛФЗ – Ленинградский фарфоровый завод

ЛХУ – Ленинградское художественное училище (с 1968 – им. В. А. Серова)

МГХИ – Московский государственный художественный институт (с 1948 – им. В. И. Сурикова)

МПВО – Местная противовоздушная оборона

МУЖВ(З) – Московское училище живописи, ваяния (с 1866 – и зодчества)

МХК – Музей художественной культуры

НИМ РАХ – Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств

НЭП – новая экономическая политика

ОМАХР – Объединение молодежи АХР

ОРС – Общество русских станковистов

ОРХ – Общество русских художников

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству

ОХУ – Одесское художественное училище

ПГСХУМ – Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РШ – рисовальная школа

СНК – Совет Народных Комиссаров

СОРАБИС – Союз работников искусств

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

СХ – Союз художников

СХУМ – Свободные художественно-учебные мастерские

СХШ – средняя художественная школа

СЦХПУ – Строгановское центральное художественно-промышленное училище

ТПХВ – Товарищество передвижных художественных выставок

ТЭИИ – Товарищество экспериментального изобразительного искусства

ХРМ–ПХПТ–ЛХПТ – Художественно-ремесленные мастерские ОПХ (1896–1923) – Петроградский (1923–1924) Ленинградский художественно-промышленный техникум (с 1924)

ХФ – художественный фонд

ЦУТР – Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица