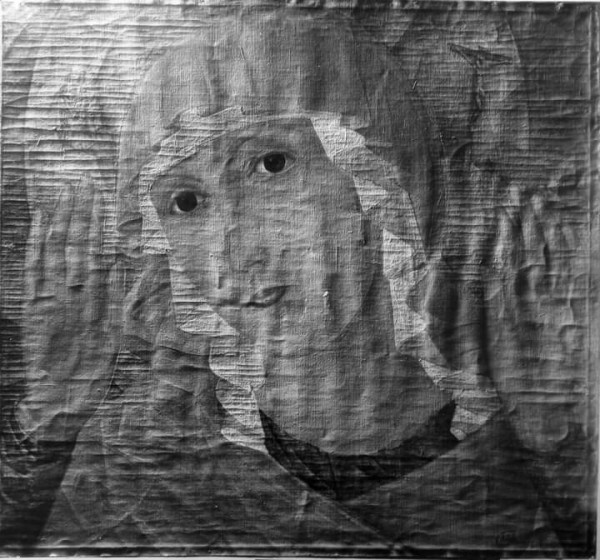

Богоматерь Умиление злых сердец

1914–1915

- Холст, масло. 100,2 × 110 (в свету)

- Ж-11200

Пост. в 1985 по завещанию К. Б. Окуневой (собрание Б. Н. Окунева, Ленинград; ранее – собственность М. Ф. Петровой-Водкиной) (дар)-

Сведения о реставрации:

Киселёва М.А. (1987)

В 1913–1915 годах Петров-Водкин работал над росписями в соборах Кронштадта и Сум. Очевидно, именно с этим связано появление этого необычного станкового произведения. Созданная в годы первой мировой войны, картина «Богоматерь Умиление злых сердец» (авторское название; в православной иконографии — «Умягчение злых сердец») приобретает особую значимость как душевный отклик художника на трагические события. Небольшое по размерам полотно воспринимается как крупное, монументальное произведение. Трепетный и возвышенный образ Богородицы, созданный мастером, по глубине воздействия — один из самых сильных в творчестве Петрова-Водкина. Русский музей. От иконы до современности. СПб. 2015. С. 282.

В 1910–1911 годах Петров-Водкин увидел расчищенные иконы, вновь заигравшие яркими красками. Зимой 1912 года вместе с художником Александром Савиновым он едет в Ферапонтово, чтобы увидеть фрески Дионисия. Неоднократно художник посещал Новгород, Псков и их окрестности. Нельзя забывать и о том, что с самого начала своего творческого пути он исполнял заказы для церквей. <...> Без сомнения можно утверждать, что работа Петрова-Водкина в монументальной живописи повлияла на его станковые произведения. Вместе с тем с успехом осуществлялась и обратная связь, результатом которой были неожиданные «прочтения», несколько отличные от строгих канонов пластические ходы в воплощении библейских и евангельских сюжетов. <...> В станковой живописи подобным примером может служить полотно «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914–1915), созданное в начале Первой мировой войны. Церковному канону иконы «Богородица Умягчение злых сердец» работа не соответствует, скорее есть некоторая схожесть с иконой «Богородица Знамение», — важна идея, и мысль о грядущих испытаниях, о скорби и спасении через страдания выражена предельно ясно и эмоционально. Ольга Мусакова. Мгновения вечности // Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. СПб. 2018. С. 10.

Показать полный текстДля Петрова-Водкина, как и для многих его современников, революционные события 1905 года и Первая мировая война стали символом всеобщего безумия и началом распада русского мира. Но именно в такие трагические изломы истории всякий художник ищет эмоциональную поддержку в богатстве многовековой национальной культуры.

С руками воздетыми в вечном молении предстает Богородица в картине. Огненно-алый цвет ее одежд пульсирует как биение сердца, звучит как набат, возвещающий о беде, сошедшей на землю. В сине-голубом очерке светлого нимба Богородицы возникают видения Ее земной жизни. Слева, как напоминание о Ее великом предназначении – Она Сама с Младенцем Христом на руках, по другую сторону – Спаситель, распятый на кресте, как отзвук Ее великих страданий – Матери Сына Божьего. Богородица изображена оплечно, крупным планом, Лик Ее нежен и ясен, в нем какая-то особенная простота и открытость. Образ, созданный художником, величав и лиричен одновременно. Это образ преблагой утешительницы, «теплой заступницы мира холодного».

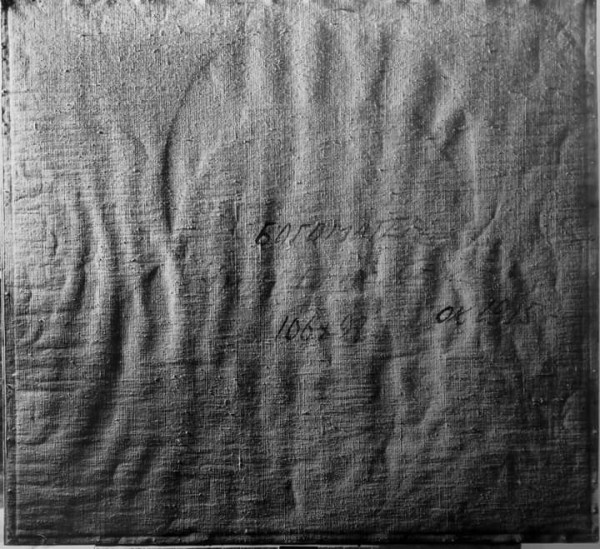

Полотно поступило в музей из собрания Окуневых в 1985 году. Картина была без подрамника (холст прибит гвоздями к деревянному планшету). Полотно сильно покоробилось, повсеместно зияли жесткие изломы красочного слоя и грунта. Были заметны непрофессионально сделанные тонировки – они практически везде заходили на авторскую живопись и сильно отличались от неё по цвету и тону.

На реставрационном совете было решено передать картину Марине Киселёвой, художнику-реставратору живописи Русского музея. При изучении красочного слоя в свете ультрафиолетового излучения она точно определила границы всех записей. Подтвердилось, что они поздние - нанесены по слою слегка пожелтевшего лака, а некоторые – даже по утратам красочного слоя.

Реставрация заняла 8 месяцев. Прежде всего холст был аккуратно снят с планшета. Красочный слой несколько раз укреплен клеевым раствором с лицевой стороны и отпрессован. Был заказан новый подрамник на который, позже, картина была натянута. Затем, лицевая поверхность была промыта от загрязнений, пожелтевший лак утоньшен, а записи размягчены и аккуратно удалены скальпелем с помощью бинокулярного микроскопа. Следующим этапом стало подведение нового грунта в места утрат и тонирование этих участков. Реставрационный совет отметил высокое качество выполненной работы.

Состояние сохранности до реставрации:

До поступления в мастерскую реставрации картина хранилась без подрамника, закрепленная гвоздями на деревянном планшете. Жесткие горизонтальные приподнятые грунтовые изломы покрывали всю поверхность. Сам холст был сильно покороблен и явно дал усадку из-за отсутствия натяжения на подрамник. В отдельных местах на лике, фоне и вдоль кромок имелись старые грубые реставрационные записи по утратам и потертостям авторской живописи.

Комплекс проведенных мероприятий:

В процессе реставрации картина была растянута на рабочем подрамнике, чтобы вытянуть холст до первоначальных размеров. Для размягчения красочных слоев, грунта и холста картина с тыльной стороны обрабатывалась специальным раствором – аппретировалась. С лицевой стороны красочный слой по традиционной методике укреплялся осетровым клеем, прогревался и отпрессовывался. В результате системных консервационных мероприятий приподнятые изломы были уложены, поверхность выровнена. Как показало время, состояние живописных слоев стабилизировалось и тенденции к активизации изломов нет. Далее с тыльной стороны по периметру авторского холста были подведены реставрационные кромки, и картина натянута на новый изготовленный подрамник.

Живописная реставрация заключалась в удалении загрязнений и грубых реставрационных записей, тонировании утрат и потертостей. По окончании работ картина была покрыта тонкой пленкой легкого реставрационного лака. Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея — 100 лет. СПб, 2022. С. 140-141.