Расширенный поиск по коллекциям

Памятники архитектуры и природные заповедники Крыма в отечественном изобразительном искусстве

Виртуальная выставка объединяет более 600 произведений живописи, рисунка и печатной графики из коллекции Русского музея и 40 художественных музеев Российской Федерации, созданных в конце XVIII – начале XXI веков.

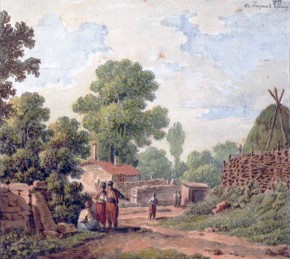

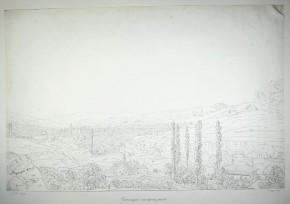

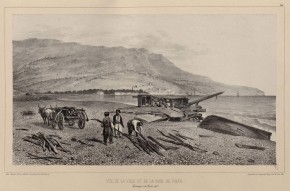

Самые ранние произведения, вошедшие в состав выставки – рисунки М.М.Иванова и В.П.Петрова, созданные в конце XVIII века с целью увековечить историческое путешествие Екатерины II в Крым после его присоединения к Российской империи. Картина В. П. Петрова «Вид Тавриды» (1792) – образ-символ важнейшего события русско-крымской истории.

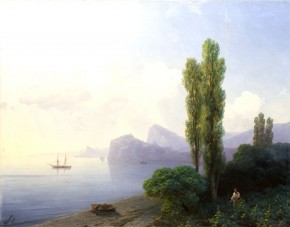

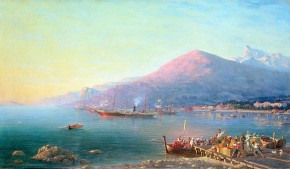

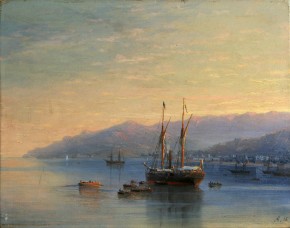

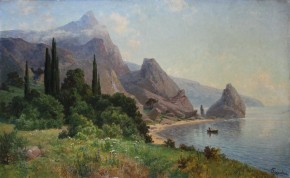

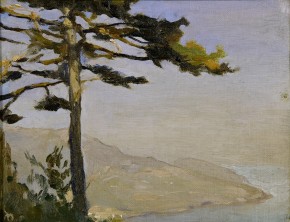

Творчество многих известнейших мастеров отечественного искусства XIX – первой половины XX веков было вдохновлено уникальной в своем своеобразии величественной природой Крыма (И. К. Айвазовский, Л. Ф. Лагорио, А. И. Куинджи, А. И. Боголюбов, А. В. Куприн, А. А. Осмеркин, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, И. И. Машков и др.).

Воспоминаниями о древней Киммерии, по Гомеру – крайней границе населенного мира, о геологических катаклизмах, сотрясавших ее много веков назад, об умиротворении, снизошедшем на ее «библейские долины» – предстают в экспозиции выставки акварели М. А. Волошина. Здесь экспонируется часть «музыкально-красочных» композиций мастера 1916-1932 годов, вошедших в его известнейшую «Коктебельскую сюиту». Поэтико-символическое звучание отличает и эпические изображения горных видов Капсели в темперах А.Н. Бенуа и «фантастических пейзажах» К.Ф. Богаевского, стремившихся увидеть землю Крыма глазами древнего художника, ступившего на ее берега.

В ряде работ XX-XXI веков знаково воплощены представления о богатейшей истории полуострова, о мире его легенд и образов-символов, погружающих в глубины и тайны прошлого (К. Ф. Богаевский, Н. К. Жаба, В. Н. Петров (Камчатский), А. П. Скирутите, Е. С. Попхадзе, Э. А. Жаренова).

На протяжении двух столетий художников России привлекали природные и архитектурные ландшафты Крымского полуострова, ныне обретшие значение и статус знаменитых историко-культурных заповедников и своеобразных экзотических объектов – музеев под открытым небом.

В работах Г. Л. Ратнера, В. К. Яновского и Е. В. Нагаевской представлен Чуфут-Кале и пещерные города в горах, сооруженные потомками киммерийцев, тавро-скифов и аланов.

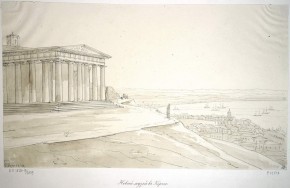

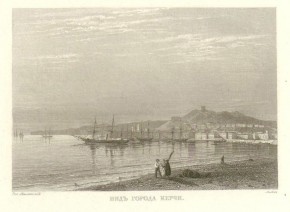

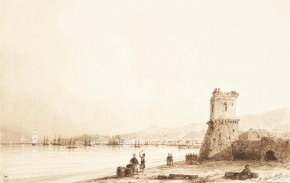

Руины оборонного зодчества – крепости, башни в окрестностях Судака, Феодосии и Керчи – предстают в живописи и графике К. Ф. Богаевского, Н. П. Ходатаева, Г. Б. Смирнова, И. Н. Сабо, А. Г. Ромма, В. М. Киркевича и Г. М. Манизера.

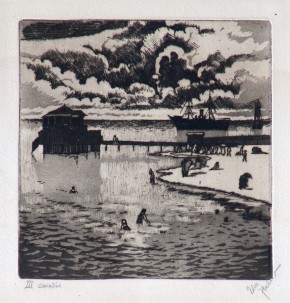

Фрагментами вида на городище Херсонеса Таврического, представляющего собой своеобразную экспозицию открытых раскопками зданий и сооружений, относящихся к эллинистическому римскому и, главным образом, византийскому периодам жизни древнего города, стали этюды и полотна Е. С. Попхадзе, В. В. Калинина, М. В. Кобыленкова, П. С. Саушкина, В. И. Болотного, цветная автолитография В. Н. Петрова (Камчатского) и офорт А. А. Гавричкова.

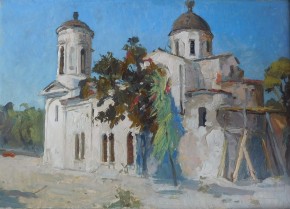

Своеобразный монографический комплекс произведений, исполненных керченскими художниками в 1925–2011 годах, посвящен изображению храма Иоанна Предтечи. Здание церкви, является одним из самых древних православных храмов Крыма.

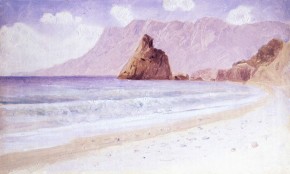

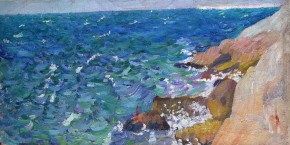

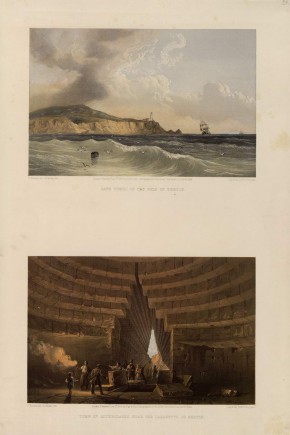

Превалируют в экспозиции выставки морские пейзажи у берегов Гурзуфа с видами на гору Аю-Даг, и стоящие в море скалы-близнецы Адалары, скалу Дженевез-Кая с руинами Генуэзской крепости, скалу Ак-Кая, а также Карадагский природный заповедник, где скалы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, соседствуют с остатками древних рифовых массивов (Н. Г. Чернецов, П. П. Верещагин, К. В. Дыдышко, К. Ф. Богаевский, В. А. Гринберг, А. А. Мухин, Е. И. Владимиров, А. Н. Соцков, В. М. Киркевич).

Множество пейзажей посвящено символу Южного Крыма – горе Ай-Петри, возвышающейся над Кореизом и Алупкой в Ялтинском регионе полуострова (живопись Ф. П. Боголюбова, П. А. Шиллинговского, Б. Н. Яковлева, Н. К. Сверчкова, М. С. Спиридонова, акварели К. Ф. Богаевского и эстампы А. Д. Щекалиной и А. П. Легенченко).

Мир образов пейзажей, представленных на выставке, многолик, красочен и значим. Все здесь призвано передать прозрачность теплого южного воздуха и дыхание моря сказочного полуострова: и манера исполнения, и тонкие тональные решения графических листов, и чистота цвета в живописи.

Следуя традициям академической пейзажной школы, мастера с вдохновенной и живой этюдной непосредственностью стремились воплотить в своих работах богатейшую палитру световых и цветовых решений, основанных на пленэрных эффектах световоздушной среды (Н. Г. Чернецов, И. К. Айвазовский, А. И. Куинджи, А. А. Киселев, Л. Ф. Лагорио, А. И. Боголюбов, А. И. Мещерский, Х. Д. Костанди, А. П. Ционглинский, П. П. Верещагин, А. М. Васнецов и др.).

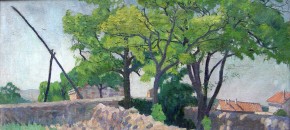

Композиционная завершенность и образная выразительность отличают многие этюды Крымского Предгорья, приравнивая их к законченным и значимым пейзажам-картинам. Таковы представленные на выставке работы Л. Ф. Лагорио, А. П. Боголюбова, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева, П. А. Шиллинговского, А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Нестерова, Н. С. Самокиша, Н. П. Шлейна, В. А. Серова, П. В. Кузнецова, Н. В. Перцева, К. М. Молчанова и др.

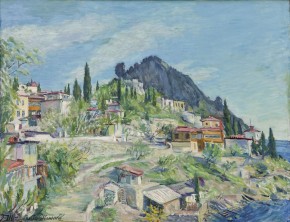

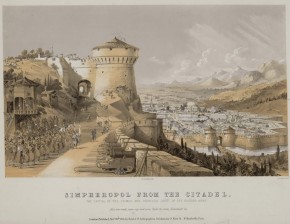

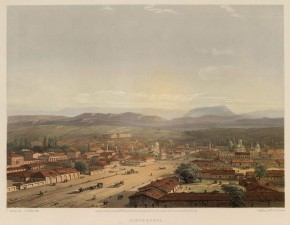

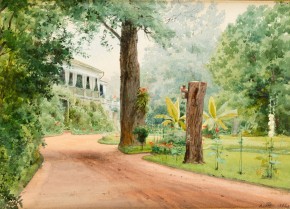

Воронцовский и Ливадийский дворцы из южнобережного ожерелья прекрасных дворцово-парковых ансамблей, усадебное зодчество и памятники архитектурно-ландшафтного искусства Симферополя, Севастополя, Керчи, Бахчисарая, Ялты, Алупки, Ливадии, Гурзуфа, Симеиза, а также горных и степных районов Крыма, воспринимаются как органичная живописная часть местного ландшафта (панорамные полотна и этюды Л. Ф. Лагорио, В. Д. Орловского, Г. П. Кондратенко, С. И. Васильковского, А. В. Куприна, А. А. Осмеркина, темперы И. Н. Зисмана, акварели К. Ф. Богаевского и П. П. Кончаловского, а также офорты И. И. Шишкина, литографии А. Бигатти и К. Б. Бассоли и шелкографии А. О. Семенова).

Бахчисарайский ханский дворец – единственный в мире образец крымскотатарского дворцового зодчества – представлен в значительных произведениях живописи И. И. Машкова, А. В. Куприна, П. П. Кончаловского и в акварели М. А. Беркоса.

Долгие годы жизни и постоянная работа на пленэре связывали с Крымом многих художников. Благодаря этому, так убедительны изображения памятников истории, археологии и природных ландшафтов полуострова (К. Е. Максимов, П. С. Уткин, В. Ф. Загонек, К. А. Вялов, К. М. Молчанов, И. Ф. Титов, Г. Л. Ратнер, П. П. Кончаловский и др.).

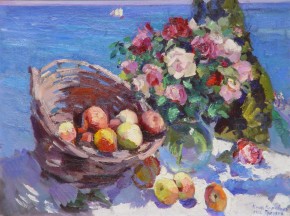

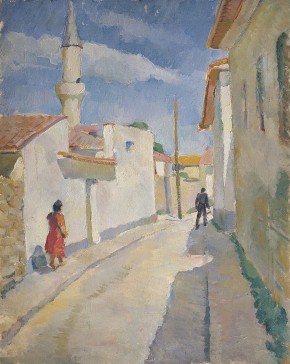

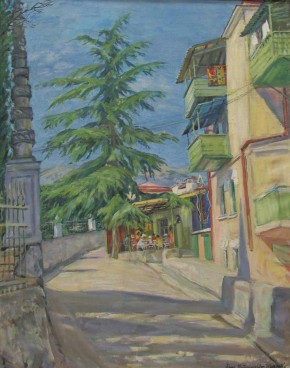

Виды уютных двориков, узких, мощеных камнем старинных улочек, фонтанов и цветущих садов передают особое очарование маленьких крымских городов (А. К. Жаба, А. А. Осмеркин, А. В. Куприн, М. Ш. Юфа, А. А. Кучас, Р. Н. Дворянидова-Гловацкая, Д. А. Налбандян, Н. Д. Пирогова, А. О. Семенов, О. А. Флоренская, С. В. Калужина).

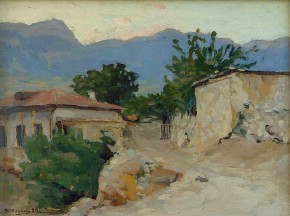

Особенности крымского ландшафта и национальный колорит традиционной крымскотатарской архитектуры раскрываются в живописи и графике 1791-2000 годов (В. П. Петров, Н. Г. Чернецов, К. А. Коровин, Н. К. Жаба, В. И. Соколов, Ц. Х. Шейх-Заде, Н. Ф. Якубов, Р. А. Нетовкин, И. Г. Шемсетдинов, О. П. Федотов).

В ярком звучании цвета и особой широкой и темпераментной манере живописи крымских художников конца XX – начала XXI веков предстают образы исторических и архитектурных памятников Ливадии и Севастополя (А. Н. Сырбу, Р. Р. Рамазанова, В. Н. Волкова, В. И. Болотного, В. И. Гранди, М. В. Кобыленкова, Г. Я. Брусенцова, П. К. Саушкина, А. И. Сухоруких).

Ряд пейзажей посвящен курортному Крыму советской эпохи, передавая неповторимую эмоциональную атмосферу южного отдыха тех лет (П. П. Соколов-Скаля, П. В. Кузнецов, П. И. Котов, Н. В. Перцев).

Русский музей выражает искреннюю признательность всем музеям, принявшим участие в этом проекте и предоставившим произведения из своих собраний.

И. И. Филиппова, Н. М. Штример

Рекомендуем также к изучению новую виртуальную выставку "КРЫМ. Эпохи, люди, события" (готовится к публикакции)

- Алупка, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Альметьевск, Альметьевская картинная галерея

- Белгород, Белгородский государственный художественный музей

- Брянск, Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- Великий Устюг, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

- Владивосток, Приморская государственная картинная галерея

- Вольск, Вольский краеведческий музей

- Истра, Музей «Новый Иерусалим»

- Калининград, Калининградский музей изобразительных искусств

- Калуга, Калужский музей изобразительных искусств

- Керчь, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник

- Кисловодск, Мемориальный музей-усадьба художника Н. А. Ярошенко

- Комсомольск-на-Амуре, Музей изобразительных искусств

- Краснодар, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

- Красноярск, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

- Ливадия, Ливадийский дворец-музей

- Махачкала, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой

- Мурманск, Мурманский областной художественный музей

- Нальчик, Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко

- Нижний Тагил, Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Омск, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- Орел, Орловский музей изобразительных искусств

- Переславль-Залесский, Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

- Пермь, Пермская государственная художественная галерея

- Петрозаводск, Музей изобразительных искусств Республики Карелия

- Саранск, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи

- Саратов, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

- Севастополь, Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя

- Севастополь, Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого

- Серпухов, Серпуховский историко-художественный музей

- Симферополь, Симферопольский художественный музей

- Ставрополь, Ставропольский музей изобразительных искусств

- Томск, Томский областной художественный музей

- Тула, Историко-краеведческий и художественный музей (Тула)

- Ханты-Мансийск, БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»

- Чебоксары, Чувашский государственный художественный музей

- Ярославль, Ярославский художественный музей

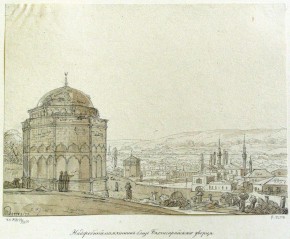

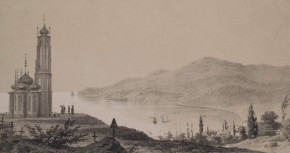

Ак-мечеть (Симферополь)

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30039

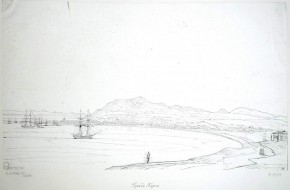

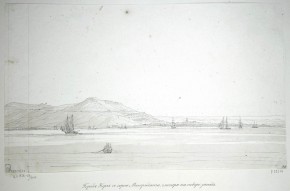

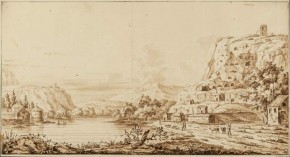

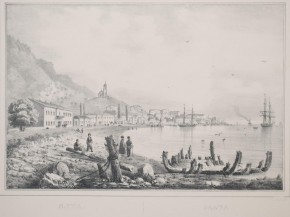

Ахтиарская гавань

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо, графитный карандаш. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30048

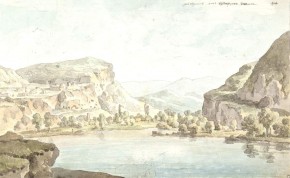

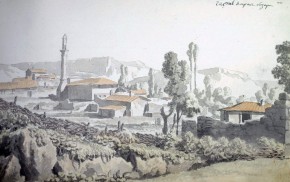

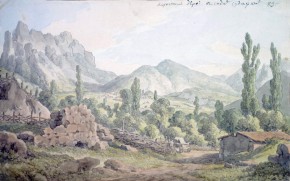

В Старом Крыму

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30075

В Старом Крыму

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30074

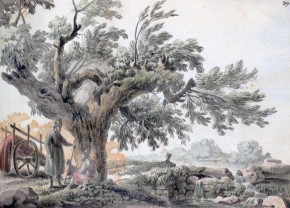

В окрестностях Карасубазара. Водяная мельница

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30034

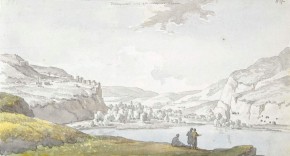

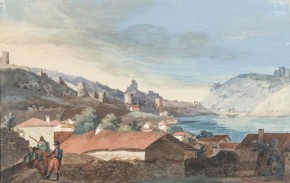

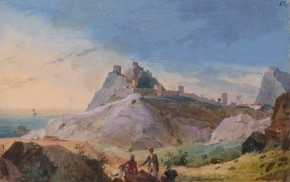

Вид Балаклавы

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, белила, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30051

Вид Балаклавы

- 1783 (?)

- Бумага, сепия. 25,6 x 40,2

- Государственный Русский музей

- Р-954

Вид Бахчисарая

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30062

Вид Инкермана

- 1783

- Бумага, акварель. 58,3 x 95,4

- Государственный Русский музей

- Р-5874

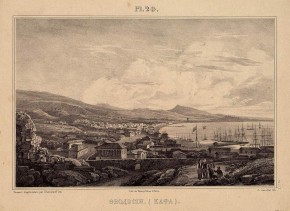

Вид Феодосии

- Из альбома рисунков и акварелей. На обороте: Восточные здания. Наброски

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30070

Вид Феодосии (Кафы) (продолжение)

- Из альбома рисунков и акварелей. На обороте: Часть вида Феодосии

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30067

Вид Феодосии (продолжение)

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30068

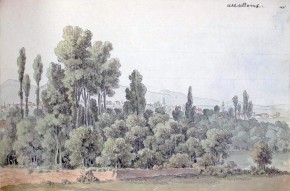

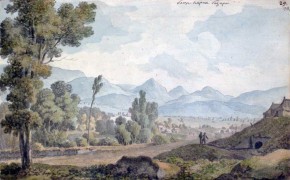

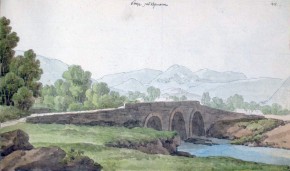

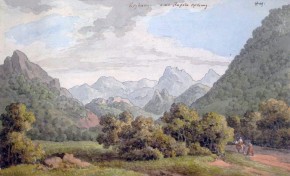

Вид близ Ак-Мечети

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо, графитный карандаш. 19,1 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30041

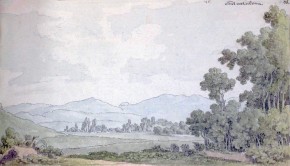

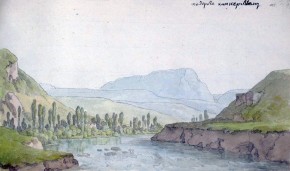

Вид близ Старого Крыма

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30076

Вид на Ак-мечеть (Симферополь)

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30040

Вид на Акмечеть

- Из альбома рисунков и акварелей. На обороте: Вид от Белой горы. Беглый набросок

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30064

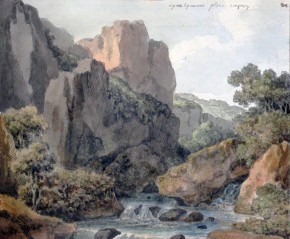

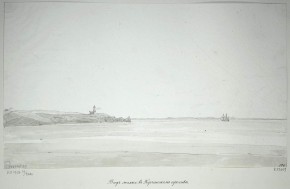

Вид на Инкерман от Ахтиарской гавани

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30059

Вид на Инкерман от Ахтиарской гавани

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30049

Вид по дороге к Инкерману

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30042

Водяная мельница близ Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30033

Иванов Михаил Матвеевич

1748, Петербург - 1823Автор пейзажей, батальных и бытовых сцен.

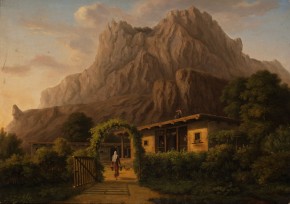

Вид на Ай-Петри

- Между 1817 и 1819

- Холст, масло. 55 х 76

- Государственный Русский музей

- Ж-4657

В 1814‒1816 швейцарский живописец Жак Кристоф Мивилль совершил путешествие по Кавказу и Крыму, некоторое время жил в имении таврического губернатора А. М. Бороздина. За время путешествия Ж.–К.Мивилль выполнил большое количество рисунков, по которым по возвращении в Базель в 1817‒1819 написал картины. Выполненные виды были отосланы в Петербург для продажи. Ай-Петри ‒ вершина в Крымских горах (Ялтинский регион Крыма).

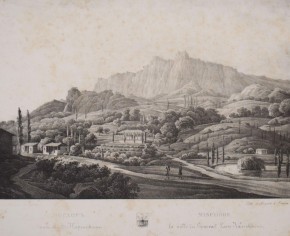

Дворец князя М. С. Воронцова в Алупке

- 1833

- Бумага, сепия. 24,3 x 33

- Государственный Русский музей

- Р-32392

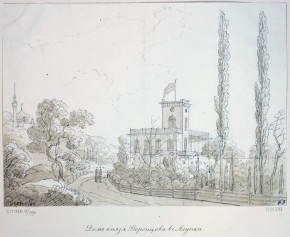

Дом М. С. Воронцова в Алупке

- Из альбома

- 1833-1836

- Бумага, сепия, перо. 15,6 x 21,8

- Государственный Русский музей

- Р-32398

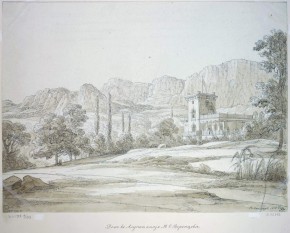

Мисхор. Дача Нарышкина.

- По рисунку Н. Г. Чернецова

- 1834

- Бумага, литография. Лист: 29,5 х 39,8, изображение: 20 х 29,5

- Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Гр/д-1155

Изображена панорама имения Л. А. Нарышкина в Мисхоре 1830-х гг. с несохранившимися постройками и прудом (вид с юго-востока). На дальнем плане – гора Ай-Петри.

Дворец графа Воронцова в Алупке. «Chateau ...»

- Из альбома «Путешествие по южной России Анатолия Демидова 1837 году». (Voyage dans Russie ...). 1838-1848

- 1838-1848

- Бумага, литография. И.:22,3 х 32,0. Л.:35,0 х 54,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-7778

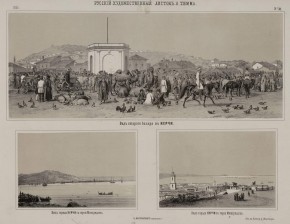

В 1837 г. один из крупнейших уральских заводовладельцев А. Н. Демидов снарядил за свой счет экспедицию для изучения Южной России и Крыма, в которой приняли участие несколько выдающихся учёных и художников во главе со знаменитым профессором горной парижской школы Ф. Ле-Пле. Главной целью экспедиции был именно Донской каменноугольный бассейн, где в середине 1830-х гг. были обнаружены огромные залежи каменного угля. Однако и этнографические исследования Крыма были интересны А. Демидову. Это определило маршрут и задачи путешествия. Путешествие А. Н. Демидова состоялось при поддержке императора Николая I. Во всех трех губерниях Российской империи, по территории которых проходил маршрут путешествия, ‒ Таврической, Екатеринославской и Херсонской, ‒ участникам путешествия было оказано полное содействие местных властей. А. Н. Демидова в этом путешествии сопровождали два художника: литограф Огюст Раффе и акварелист Огюст де Сэнсон.

В 1840–1842 гг. вышло в свет четырехтомное описание этого путешествия ‒ «Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию, Молдавию, совершенное в 1837 г. под руководством Анатолия Демидова» на французском языке. К текстовым томам прилагался иллюстрированный атлас и альбом с 78 иллюстрациями работы французского художника Раффе (О. Raffet, 1804–1860).

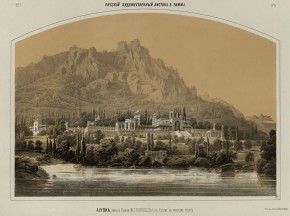

Алупка, имение князя М. С. Воронцова...

- Из издания «Русский художественный листок». за 1855, 1856, 1857, 1858 года и приложения к ним

- 1855

- Бумага, литография в 2 камня. И.:33,9 х 41,7. Л.:33,9 х 52,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-13724

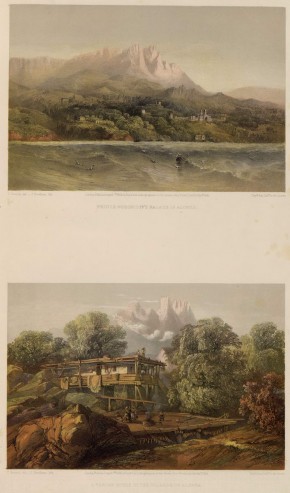

2 изображения: 1. Дворец князя Воронцова в Алупке; 2. Татарский дом в Алупке

- По рисунку К. Боссоли. Из альбома «Виды Крыма»

- 1856

- Бумага, цветная литография. И.:1. 19,1 х 28,4; 2. 19,1 х 28,5. Л.:56,1 х 37,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-8137

Крым. Воронцовский дворец в Алупке

- Из альбома с акварелями и рисунками

- 1861

- Бумага, акварель, белила, лак. 34,4 x 48,1

- Государственный Русский музей

- Р-22018

Ай-Петри. Крым

- 1863

- Дерево, масло. 14 х 21

- Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева

- Ж-615

В 1863 г. в свите цесаревича Николая Александровича художник совершил путешествие по Волге, Кавказу и Крыму. Вернувшись в Петербург, он закончил работу над альбомами путешествия и в марте 1864 г. представил наследнику 250 рисунков и 25 этюдов. Данный этюд входит в число многочисленных изображений знаменитой горной вершины. Художник так описывал свои впечатления: «…Гора Ай-Петри тонет в рощах пинусов, блестя розоватою вершиною, а за ней берег <…> теряющийся в густой фиолетовой мгле». «Я видел картины Генуи, видов сицилианских, но крымский – это совершенно своеобразный вид, не подлежащий сравнению с прочими», – писал впоследствии Боголюбов в своих воспоминаниях. Этюд был передан в 1885 г. автором в созданный им Радищевский музей.

Алупка. Воронцовский дворец / Крым. Воронцовский дворец в Алупке

- 1863 (?)

- Бумага, уголь. 31,7 x 45,1

- Государственный Русский музей

- Р-10136

Алупка. Дворец князя Воронцова

- 1863

- Холст на картоне, масло. 16,5 x 24,5

- Государственный Русский музей

- Ж-1179

Воронцовский дворец в Алупке

- 1864–1865

- Холст, масло. 39 х 87

- Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Ж-65

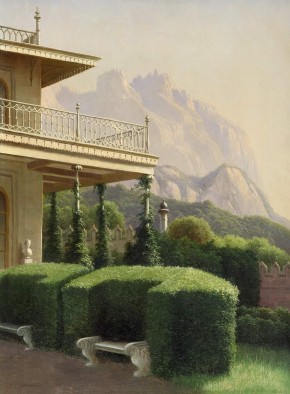

Пейзаж был написан в период, когда художник жил в Алупке и писал этюды по заказу владельцев дворца. На картине превосходно передано органичное сочетание Алупкинского дворца с окружающим ландшафтом и, прежде всего, с горным массивом Ай-Петри. Южный фасад, запечатленный в пейзаже, выдержан в романтических формах ориентальной архитектуры. Центр его композиции – глубокая сводчатая ниша – экседра, характерная для индо-мусульманского зодчества. Благодаря своему ассиметричному силуэту – стремящимся ввысь деталям, горизонтальному расположению корпусов, дворец стал частью горного крымского пейзажа и слился с ним.

Воронцовский дворец в Алупке, выдающийся памятник русской романтической архитектуры 1-й половины XIX в., строился в 1828–1848 гг. по проекту английского архитектора Э. Блора (1789–1879) как летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова (1782–1856). Основным строительным материалом послужил диабаз – местный серо-зеленый камень магматического происхождения. Дворец состоит из пяти корпусов. Он окружен обширным парком, который создавался с 1824 г. под руководством садовника К. Кебаха (1799–1851). Парк условно делится на две части. Нижний парк, непосредственно примыкающий к Южному фасаду дворца, разбит на крутом приморском склоне по типу регулярных террасных садов итальянских вилл.

Ай-Петри

- Этюд

- 1886

- Бумага, масло. 19,3 х 32

- Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

- Жр-254

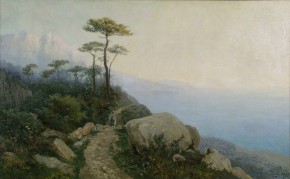

Мисхор, близ Ай-Петри в Крыму

- 1887

- Холст, масло. 66,4 x 111

- Ярославский художественный музей

- Ж-578

Пейзаж «Мисхор близ Ай-Петри» является одним из лучших в творческом наследии художника, привлекая правдивостью чувств и простотой их образного воплощения.

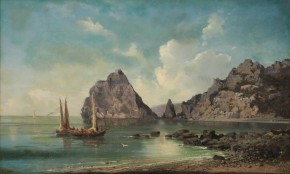

Узун-Таш. Крым

- 1887

- Бумага, масло. 22 x 26

- Государственный Русский музей

- Ж-1528

В 1886 году художник приобрел в Крыму близ Симеиза большой участок, спускающийся к берегу моря с красивой скалой Узун-Таш и ежегодно проводил там много месяцев. В собрании музея имеются десятки этюдов, посвященных близкой ему по духу южной природе.

Выделяются пейзажи, где эмоциональное восприятие действительности, соединенное с внимательными натурными наблюдениями, получило выразительное решение в чисто живописных категориях, особенно „Узун-Таш. Крым“ (1880-е), где прекрасно найдено сочетание голубовато-зеленоватой воды и выступающей из нее сиреневатой скалы со светлым, усеянным облачками небом и разработанным в голубоватых оттенках горным кряжем, окутанным легкой дымкой.

Ирина Шувалова. Куинджи в Русском музее // Архип Куинджи. СПб, 2010. С.17.

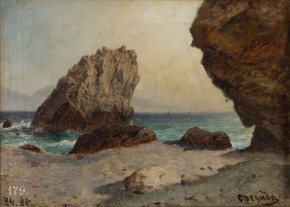

Узун-Таш. Крым

- 1887

- Бумага на картоне, масло. 10,9 x 17,4

- Государственный Русский музей

- Ж-1315

В 1886 году художник приобрел в Крыму близ Симеиза большой участок, спускающийся к берегу моря с красивой скалой Узун-Таш и ежегодно проводил там много месяцев. В собрании музея имеются десятки этюдов, посвященных близкой ему по духу южной природе. Ирина Шувалова. Куинджи в Русском музее // Архип Куинджи. СПб, 2010. С.17.

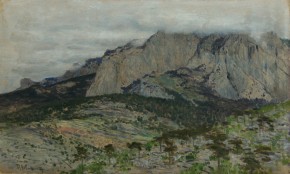

Ай-Петри. Крым

- 1890-е

- Бумага на холсте, масло. 39 x 53

- Государственный Русский музей

- Ж-1532

В 1886 году художник приобрел в Крыму близ Симеиза большой участок, спускающийся к берегу моря с красивой скалой Узун-Таш и ежегодно проводил там много месяцев. В собрании музея имеются десятки этюдов, посвященных близкой ему по духу южной природе.

Ирина Шувалова. Куинджи в Русском музее // Архип Куинджи. СПб, 2010. С.17.

Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца

- 1899

- Холст, масло. 135 × 250

- Государственный Русский музей

- Ж-11746

Уникальное произведение позднего периода творчества Айвазовского. Оно единственное в собрании Русского музея из посвященных пушкинской теме, над которой художник работал с 1830-х годов. Картина имеет важное историко-культурное значение. Она закончена автором в день столетия со дня рождения поэта, затем экспонировалась на известной «пушкинской» выставке в столице (1899). Полотно писалось в Феодосии по воспоминаниям о беседах с другом Пушкина Н. Н. Раевским (младшим), под началом которого Айвазовский, выпускник Академии, летом 1839 года участвовал в военной экспедиции в Мегрелию. Изображено реальное событие мая 1820 года, когда Пушкин провел ряд дней в гостеприимном доме Раевских в Гурзуфе. Обогащая художественный образ, мастер ввел в произведение мотив «планетарной» безбрежности земного пространства. Подготовительный рисунок-набросок к картине — «Пушкин в Крыму» (1899, ГРМ, Р-33021) — помещен на листе дневника художника с текстом черновика его письма, помеченного началом мая 1899 года, Н. Н. Кузьмину, своему первому биографу. В нем сообщается о работе над картиной.

Берег Крыма близ Алупки

- Последняя четверть XIX – начало XX вв

- Холст, масло. 131 x 206

- Мурманский областной художественный музей

- Ж-451, КП-ОФ-2746

Художник мастерски передал в пейзаже знойное марево над морем и тающие в нем силуэты гор. Неслучайно марины художника называли «морскими ноктюрнами», отдавая дань их особой музыкальности.

Алупка. Дворец

- Начало ХХ в.

- Холст, масло. 66 х 50

- Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Ж-905

Изображен правый угол южного фасада Воронцовского дворца с открытой террасой второго этажа. Чугунные колонны на первом этаже и зубцевидная стена с башенкой увиты плющом. Слева на фоне стены – мраморный женский бюст. На первом плане – две мраморные скамьи, окруженные высоким бордюром из стриженого самшита. Справа, в светло-серой дымке, открывается вид на гору Ай-Петри.

Мивилль Жак Кристоф

29.11.1786, Базель ‒ 11.07.1836, там жеЖивописец, рисовальщик, литограф. Пейзажист, портретист, писал картины на библейские сюжеты. Сын красильщика шелка. В 1799‒1802 учился у П. Бирманна в Базеле, в 1802—1803 — у Й. К. Хубера в Цюрихе. В 1803 и 1804 участвовал в выставках Общества художников в Цюрихе. В 1805‒1807 на средства базельских меценатов совершил поездку в Рим, где поддерживал отношения с Й.-А. Кохом и X. Рейнхардтом. В 1809 прибыл в Москву; в начале 1810 переехал в Петербург, где ему покровительствовал пастор И. фон Муральт, друг и соратник выдающегося швейцарского просветителя Песталоцци. С 1811 по 1814 преподавал рисование в частном пансионе, организованном Муральтом. Совершил путешествие по провинциям Балтийского моря, в Финляндию и Сибирь, где исполнял топографические виды. В 1814‒1816 путешествовал по Кавказу и Крыму, некоторое время жил в имении таврического губернатора А. М. Бороздина.

Выполнил большое количество рисунков, по которым по возвращении в Базель в 1817‒1819 писал картины. Выполненные виды были отосланы И. фон Муральту в Петербург для продажи. В 1819‒1821 вторично посетил Рим, где общался с немецкими художниками Й.-А. Кохом, И. Хессом и К. X. Фогелем фон Фогельштейном. На выставке в ИАХ в 1824 экспонировались 13 крымских, финляндских и других видов художника, видимо, из тех, которые еще не были проданы Муральтом. В 1826 посетил Париж. С 1827 преподавал в художественной школе при дворе маркграфа в Базеле. Издал альбом литографий с видами Базеля и его окрестностей. Виды Крыма, исполненные в Базеле по натурным зарисовкам, сделанным во время пребывания в Крыму Между 1817 и 1819

Чернецов Никанор Григорьевич

21.07.1805, г. Лух Костромской губ. — 11.01.1879, Санкт-ПетербургЖивописец, рисовальщик, акварелист, литограф. Пейзажист, автор городских видов, интерьеров.

Младший брат Г. Г. Чернецова. С 1823 — в Петербурге. В 1824 принят под покровительство ОПХ, посещал классы ИАХ, обучался у М. Н. Воробьева. Академический курс окончил в 1827 со второй золотой медалью. В 1826 работал в Костромской губ., в 1827 — в Ревеле. С 1829 по жил на Кавказе, преимущественно в Грузин, затем путешествовал по Черноморскому побережью. В 1840-е посетил Италию, Египет, Палестину.

В 1831 — состоял при „Исаакиевской комиссии и построении Александровской колонны" на положении рисовальщика у архитектора О. Монферрана. С 1833 по 1836 находился на службе у новороссийского губернатора графа М. С. Воронцова, жил в Одессе. Путешествуя вдоль берегов Черного моря на пароходе „Петр Великий" исполнил множество рисунков и акварелей. Дальнейшая биография художника неразрывно связана с биографией старшего брата. В 1838 братья совершили поездку но Волге, результатом которой явилась панорама волжских берегов (РНБ), сотни этюдов, эскизов, картины. В 1840—1842 братья находились в Италии, в 1842—1843 ездили в Египет, Палестину. В 1846-1848 состоялась вторая поездка в Италию. С 1848 художник жил и работал в Петербурге, стал постоянным участником выставок в ИАХ. В 1831 — назначенный, в 1832 — академик пейзажной живописи.

Бигатти Александр

1-я половина XIX в.Литограф и издатель. 1829 г. – открыл в Одессе первую частную литографию, в которой впоследствии было издано множество крымских видов.

Раффе Дени-Огюст-Мари

1804—1860Французский художник. В 1837 году принимал участие во франко-русской научной экспедиции по югу России, организованной князем Анатолием Демидовым, и выполнил серию из 64 литографий для альбома к книге «Путешествие по Южной России и Крыму».

Тимм Василий Федорович (Георг Вильгельм)

1820, Зоргенфрей близ Риги — 1895, БерлинЖивописец, рисовальщик, литограф. Учился в ИАХ (с 1834) у А. И. Зауервейда. Получил звание художника (1839), учился в Париже у О. Верне (1843–1848). Академик батальной живописи (1855). Жил и работал в Берлине (с 1867). В области печатной графики известен как иллюстратор-карикатурист. Издавал «Русский художественный листок», где помещались и его работы; исполнил литографии к «Очеркам русских нравов» Ф. В. Булгарина (1843), литографии с тоном для издания Дациаро.

Нидхем

Премацци Людвиг Осипович

1814, Милан – 1891, Санкт-ПетербургАкварелист, живописец. Учился в миланской АХ у Д. Мильяра. Жил в Петербурге (с 1834). Назначенный (1851), академик (с 1854), профессор „перспективной и акварельной живописи" (с 1861). Преподавал в женском Павловском институте (1865-1867); в костюмном классе ИАХ (1871-1881); руководил классом акварели и декоративной живописи в ЦУТР барона Штиглица (1887-1890). Член 0PA (с 1880; один из организаторов). Павел Климов // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 473.

Перспективный живописец, пейзажист. Учился в Академии художеств в Милане у профессора Г. Мильяра, Э. Корроди. С 1834 жил и работал в России, первоначально учителем рисования в доме княгини И. Гагариной, с 1850 выполнял заказы царской семьи. С 1854 академик; с 1861 профессор. С 1860 неоднократно предпринимал летние поездки в Крым вместе с царской семьёй; три года жил на Кавказе, писал виды Тифлиса, Боржоми по заказу великого князя Михаила Николаевича. Преподавал акварельную живопись в классах Императорской Академии художеств (1870–1873); в Центральном училище технического рисования барона Штиглица (1874–1877).

Боголюбов Алексей Петрович

1824, с. Померанье Новгородской губ. – 1896, ПарижЖивописец; пейзажист, маринист, автор картин на сюжеты из истории русского флота. Воспитанник Морского кадетского корпуса и морской офицер в 1850 году поступил в Академию художеств, которую окончил в 1853 году с большой золотой медалью. Во время пенсионерской поездки в Европу совершенствовал свое мастерство во Франции и Германии. В 1860 году возвратился в Петербург, где за выполненные картины ему присвоено звание профессора. Совершил путешествия по Швейцарии и Италии (1854-1855), Турции (1856), Франции, Германии и Голландии (1858-1859), Италии (1862-1863), России (Волга, Баку, Крым, Подмосковье, Крым, Украина, 1861-1870). Создал Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников во Франции. Среди опекаемых им российских пенсионеров были И. Репин, В. Поленов, К. Савицкий, В. Верещагин и др. Постоянный член правления Товарищества передвижных художественных выставок. Основатель первого в России провинциального художественного музея в Саратове - ныне Государственного художественного музея имени А.Н. Радищева (Радищев был дедом Боголюбова по материнской линии). Завещал свое состояние музею и открывшейся при нем рисовальной школе.

Орловский Владимир Донатович

1842, Киев – 1914Живописец, рисовальщик. Академик Императорской Академии художеств (1874).

Во время учебы во 2-й Киевской гимназии начал учиться живописи у И. М. Сошенко, брал уроки в Петербурге у Т. Г. Шевченко.

1861–1866 гг. – обучался в Императорской Академии художеств у А. П. Боголюбова, присвоено звание классного художника 1-й степени. За крымские виды получил большую золотую медаль и право поездки за казенный счет за границу.

1869–1872 гг. – пенсионер от Императорской Академии художеств во Франции, Швейцарии, Германии и Италии.

С 1870-х гг. – экспонент многочисленных выставок в Петербурге и на всемирных выставках: в Филадельфии (1876), Париже (1878) и Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве (1882).

Был одним из создателей Киевского художественного училища и принимал участие в деятельности Киевской рисовальной школы им. Н. И. Мурашко.

Левитан Исаак Ильич

1860, село Кибарты, Литва – 1900, МоскваЖивописец-пейзажист, акварелист.

Академик Императорской Академии художеств (с 1898). Родился в с. Кибарты Сувалкской губернии (ныне Литва).

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. К. Саврасова и В. Д. Поленова (1873-1885). Участвовал в вечерах Московского общества любителей художеств (с 1886 до начала 1890-х). Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1891). Член художественного объединения "Мюнхенский Сецессион" (с 1897). Экспонировал свои произведения на выставках журнала "Мир искусства" (1898-1900). Преподавал в Московском училище (1898-1900). Совершил поездки в Крым (1886-1899), на Волгу (1887-1890), в Финляндию (1896), Италию, Францию и Швейцарию (1890-е). Подлинный поэт природы, раскрывающий ее тончайшие состояния. Создал новый тип лирического одухотворенного пейзажа. Писал также натюрморты (цветы) и портреты.

Егорнов Александр Семенович

1858, Москва – 1902, Санкт-ПетербургЖивописец, акварелист. Пейзажист. Брат художника С. С. Егорнова. 1883–1888 гг. – учился в Императорской Академии художеств у М. К. Клодта. Окончил академический курс со званием классного художника 1-й степени и большой золотой медалью. Путешествовал по России в качестве пенсионера Академии. С 1887 г. – участник выставок. 1889–1891 гг. – пенсионерские поездки во Францию, Италию и Англию.

С 1893 г. – академик. 1897–1902 гг. – член и экспонент Петербургского общества художников и Общества русских акварелистов.

Куинджи Архип Иванович

1842 (?), Мариуполь Екатеринославской губ. – 1910, Санкт-ПетербургЖивописец пейзажист, педагог.

В 1895 устроил на своих крымских землях своеобразную «академическую дачу» для учеников. Постоянно работал вместе с учениками на пленэре. 1909 г. – инициатор создания Общества художников (впоследствии Общество им. А. И. Куинджи), оказывавшего поддержку художникам. Обществу завещаны: весь капитал, земли в Крыму и все имевшиеся произведения. 1910 г – орден Святого Станислава I степени. Совершил свою последнюю поездку в Крым.

Пейзажист лирико-романтического направления. Для искусства Куинджи характерны поиски новых средств выразительности живописи, прежде всего — новых возможностей передачи света, солнечного и лунного.

В настоящее время в Русском музее находится 202 живописные и 264 графические работы Куинджи. Среди них, наряду с поступившими в 1914 году пейзажами, такие капитальные полотна, как „Дубы“ (1900—1905), „Ночное“ (1905—1908), „Облака“ (1900—1905), „Крым“ (1900—1905). Все они, вместе с переданной из Мраморного дворца в 1928 году самой прославленной картиной „Лунная ночь на Днепре“, дают редкую возможность познакомиться с искусством выдающегося пейзажиста во всей недоступной другим собраниям полноте, проследить 40-летний творческий путь мастера и в полной мере почувствовать яркое своеобразие и новаторскую сущность его творчества.

Не получив систематического профессионального образования, Куинджи силой своего необыкновенного дарования открыл невиданные еще до него художественные средства для выражения и передачи в живописи эффектов освещения, сосредоточивая в них поэтический смысл образов природы, но оставаясь при всей их фантастической декоративности подлинным реалистом.

Ирина Шувалова. Куинджи в Русском музее // Архип Куинджи. СПб, 2010. С.7-8.

Айвазовский Иван Константинович

1817, Феодосия – 1900, там жеЖивописец-маринист. Почетный член Императорской Академии художеств с 1887, профессор.

Член Римской Академии Св. Луки, Флорентийской, Амстердамской и Штутгартской академий художеств.Кавалер ордена Почетного легиона. Член Русского географического общества.Родился в Феодосии в семье армянского торговца. Учился у феодосийского архитектора Г. Коха, в Императорской Академии художеств у М. Н. Воробьева и Ф. Таннера (с 1833). В 1838–1840 – пенсионер в Италии; посетил Германию, Францию, Испанию и Голландию (1840–1844). Живописец Главного морского штаба. В 1845 совершил путешествие в Турцию, Малую Азию, на Греческий архипелаг с экспедицией Ф. П. Литке. По возвращении жил и работал в Феодосии (почетный гражданин с 1880), подарил городу картинную галерею (ныне Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского). Сыграл большую роль в развитии русской маринистики. Написал около 6000 картин. Автор морских пейзажей, видов приморских городов, картин, посвященных истории отечественного флота, батальных сцен. Создал ряд полотен на библейские сюжеты.

Костанди (Костанда) Харлампий (Харитон) Дмитриевич

1860-е, Одесса – после 1917Живописец. Автор марин, лесных пейзажей, прибрежных и горных видов Крыма и Украины. Учился в Одесском художественном училище, затем в частных студиях в Париже. На рубеже XIX–XX вв. жил и работал в Одессе. 1900 г. – принял активное участие в акции-лотерее «В пользу убежища для тружеников печати», для розыгрыша в которой предоставил сто своих картин.

Кондратенко Гавриил Павлович

1854, с. Павловское, Пензенская губ. – 1924, ПетроградЖивописец, график.

1873–1882 гг. – вольнослушателем обучался в Императорской Академии художеств у К. Ф. Гуна.

С 1875 г. – в пейзажном классе у М. К. Клодта. За период учебы неоднократно награждался малыми и большими серебряными медалями. Окончил Императорскую Академию художеств, получив малую золотую медаль за картину «Лунная ночь в Бахчисарае» (1882).

1880–1914 гг. – посетил Италию и Грецию. Совершал поездки по городам России, Украины, Кавказа, Крыма.

1880-е гг. – исполнил серию из двадцати пейзажей и картин, связанных с лермонтовскими местами в Москве и на Северном Кавказе Иллюстрировал собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, изданное к 100-летию со дня рождения поэта.

1883–1918 гг. (с перерывами) – участник выставок Императорской Академии художеств.

1883–1886 гг. (с перерывами) – участник выставок Общества поощрения художеств.

1887–1890 гг. – участник выставок Московского общества любителей художеств.

1896 г. – экспонент Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставки в Нижнем Новгороде, Всемирной выставки в Париже (1900). Был членом и экспонентом Санкт-Петербургского Общества художников (1891–1918, с 1897 – председатель правления), старшиной Комитета по устройству выставок (1893–1897), председателем правления Общества (1897–1917).

1910–1918 гг. – член (1910) и экспонент Общества художников им. А. И. Куинджи.

Вид Бахчисарая

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель, перо. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30062

Бахчисарай

- Из серии «Путешествие Екатерины II в область Таврическую»

- 1790–1796

- Бумага, сепия, тушь, перо. 24,5 х 46,1

- Государственный Русский музей

- Р-1837

«Императрица провела в Бахчисарае только пять дней. Удовольствие отражалось во всех чертах лица ее: она наслаждалась гордостью государыни, женщины и христианки при мысли, что заняла трон ханов, которые некогда были владыками России и еще незадолго до своей гибели вторгались в русские области, препятствовали торговле, опустошали вновь завоеванные земли и мешали утверждению русской власти в этих краях. Мы наслаждались почти наравне с нею новостью нашего положения, которое позволяло нам беспрепятственно и обстоятельно осмотреть внутренность знаменитых гаремов…» (Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб, 1865). Екатерина Великая в стране и мире. СПб, 2017. С. 80.

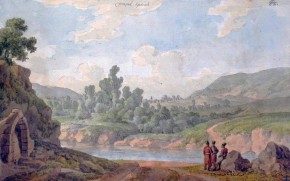

В 1787 состоялось путешествие Екатерины II в Крым. Непосредственными очевидцами этого путешествия были художники Уильям (?) Хедфилд («Гатьефельд») и Михаил Иванов, запечатлевшие места, где побывала императрица. Документальных свидетельств о пребывании в Крыму Василия Петрова, только что окончившего Театральное училище, не обнаружено. Но, судя по отдельным надписям под его рисунками данной серии, некоторые зарисовки ландшафтов и достопримечательностей относятся ко времени таврического путешествия. Известно, что в ранний период творчества Петров часто копировал работы других художников. Можно предположить, что некоторые рисунки были созданы с неизвестного оригинала другого автора. Екатерина Великая в стране и мире. СПб, 2017. С. 78.

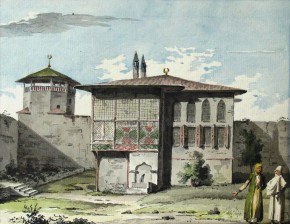

Ханский дворец в Бахчисарае (Бахчисарайский дворец) — бывшая резиденция крымских ханов, построенная в стиле османской архитектуры XVI-XVII веков. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая. За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.

20 мая 1787 года дворец посещала Екатерина II. К её приезду руководил ремонтом дворца князь Потёмкин, который как и большинство европейцев по стереотипу считал классические Османские интерьеры недостаточно роскошными для императорских особ и провёл масштабный ремонт нескольких комнат в стиле эклектики смешав восточное и европейское оформление. Екатерина II провела во дворце три дня. В поездке её сопровождали австрийский император Иосиф II, французский посол де Сегюр, английский и австрийский послы, а также сановники. 7 сентября 1820 года дворец посещал Александр Сергеевич Пушкин с семьёй генерала Раевского.

В 1908 году во дворце открыли музей. В 1912 году дворец посетил Николай II со своей семьёй.

После Октябрьской революции 1917 года во дворце открылся музей истории и культуры крымских татар. С 1955 года это Бахчисарайский историко-археологический музей, а с 1979 года — историко-архитектурный музей. В 1961—1964 годах проводилась научная реставрация росписей и архитектурных деталей дворца. В ходе этой реставрации внешний вид дворца был приближен к первоначальному.

Подробнее о дворце и об истории музея см. на официальном сайте.

Дворец в Бахчисарае

- Из серии «Путешествие Екатерины II в область Таврическую»

- 1790–1796

- Бумага, сепия, тушь, перо. 24,6 х 45,8

- Государственный Русский музей

- Р-1838

«Императрица провела в Бахчисарае только пять дней. Удовольствие отражалось во всех чертах лица ее: она наслаждалась гордостью государыни, женщины и христианки при мысли, что заняла трон ханов, которые некогда были владыками России и еще незадолго до своей гибели вторгались в русские области, препятствовали торговле, опустошали вновь завоеванные земли и мешали утверждению русской власти в этих краях. Мы наслаждались почти наравне с нею новостью нашего положения, которое позволяло нам беспрепятственно и обстоятельно осмотреть внутренность знаменитых гаремов…» (Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб, 1865). Екатерина Великая в стране и мире. СПб, 2017. С. 80.

В 1787 состоялось путешествие Екатерины II в Крым. Непосредственными очевидцами этого путешествия были художники Уильям (?) Хедфилд («Гатьефельд») и Михаил Иванов, запечатлевшие места, где побывала императрица. Документальных свидетельств о пребывании в Крыму Василия Петрова, только что окончившего Театральное училище, не обнаружено. Но, судя по отдельным надписям под его рисунками данной серии, некоторые зарисовки ландшафтов и достопримечательностей относятся ко времени таврического путешествия. Известно, что в ранний период творчества Петров часто копировал работы других художников. Можно предположить, что некоторые рисунки были созданы с неизвестного оригинала другого автора. Екатерина Великая в стране и мире. СПб, 2017. С. 78.

Ханский дворец в Бахчисарае (Бахчисарайский дворец) — бывшая резиденция крымских ханов, построенная в стиле османской архитектуры XVI-XVII веков. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая. За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.

20 мая 1787 года дворец посещала Екатерина II. К её приезду руководил ремонтом дворца князь Потёмкин, который как и большинство европейцев по стереотипу считал классические Османские интерьеры недостаточно роскошными для императорских особ и провёл масштабный ремонт нескольких комнат в стиле эклектики смешав восточное и европейское оформление. Екатерина II провела во дворце три дня. В поездке её сопровождали австрийский император Иосиф II, французский посол де Сегюр, английский и австрийский послы, а также сановники. 7 сентября 1820 года дворец посещал Александр Сергеевич Пушкин с семьёй генерала Раевского.

В 1908 году во дворце открыли музей. В 1912 году дворец посетил Николай II со своей семьёй.

После Октябрьской революции 1917 года во дворце открылся музей истории и культуры крымских татар. С 1955 года это Бахчисарайский историко-археологический музей, а с 1979 года — историко-архитектурный музей. В 1961—1964 годах проводилась научная реставрация росписей и архитектурных деталей дворца. В ходе этой реставрации внешний вид дворца был приближен к первоначальному.

Подробнее о дворце и об истории музея см. на официальном сайте.

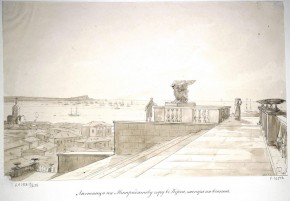

Въезд в Бахчисарай

- 1792

- Бумага, акварель. 39,5 x 51,5

- Государственный Русский музей

- Р-5652

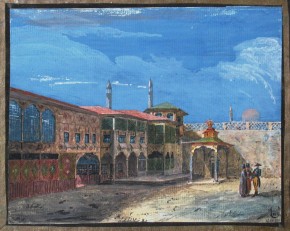

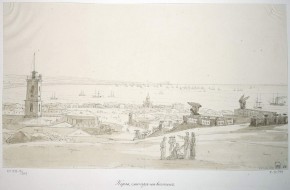

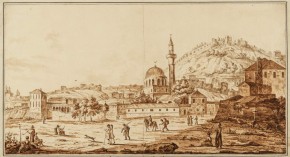

Вид города Бахчисарая

- Между 1798 и 1800

- Холст, масло. 197 х 178,5

- Государственный Русский музей

- Ж-5046

Картина изображает местность, которую посетила императрица Екатерина II в 1787 году во время своего путешествия по югу России. Она была написана художником на основании зарисовок с натуры, сделанных им в 1795–1797 годах во время поездки по югу России, совершенной специально «для снятия видов местностей», посещенных императрицей.

Бахчисарай – столица Крымского ханства, присоединенного к России в 1783 году. Изображена городская площадь рядом с ханским дворцом. Слева – стена гарема, над ней Соколиная башня. Справа мечеть Хан-Джами с двумя минаретами. В изображении стаффажа очевидна программа: русские офицеры с семействами соседствуют с восточными всадниками в чалмах, слева – идущий раввин со свитком. Екатерина II посетила Бахчисарай в мае 1787 года во время своего путешествия по России и провела здесь несколько дней. Екатерина Великая в стране и мире. СПб, 2017. С. 84.

Бахчисарайский фонтан

- Из альбома рисунков

- 1803 (?)

- Бумага, акварель, гуашь. 15,6 x 19,8

- Государственный Русский музей

- Р-23632

В 1803 молодой выпускник Академии художеств Иван Алексеевич Иванов сопровождал архитектора и «директора угольных приисков и разработки оных в империи» Н.А.Львова в поездке на Кавказ (через Крым) «для снятия видов». Во время поездки он исполнил ряд небольших рисунков с видами Крыма, выполненных акварелью и гуашью.

Гарем в Бахчисарайском дворце

- Из альбома рисунков

- 1803 (?)

- Бумага, акварель. 15,6 x 19,9

- Государственный Русский музей

- Р-23623

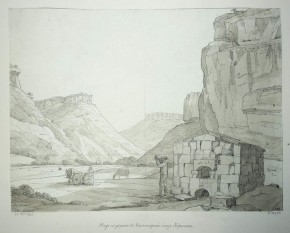

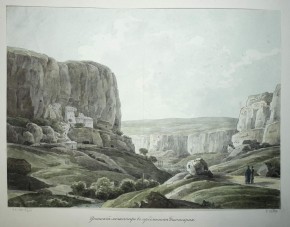

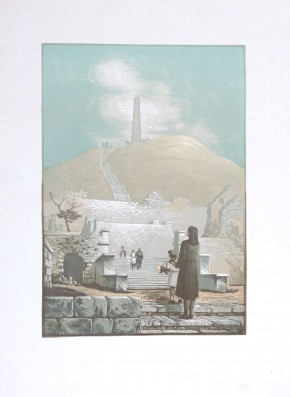

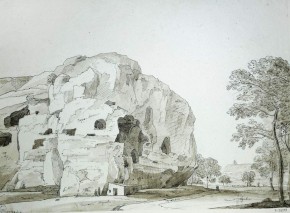

Вид Острой горы у Чуфут-Кале

- Между 1817 и 1819

- Холст, масло. 55 х 76

- Государственный Русский музей

- Ж-4664

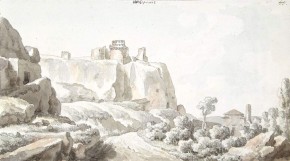

В 1814‒1816 швейцарский живописец Жак Кристоф Мивилль совершил путешествие по Кавказу и Крыму, некоторое время жил в имении таврического губернатора А. М. Бороздина. За время путешествия Ж.–К.Мивилль выполнил большое количество рисунков, по которым по возвращении в Базель в 1817‒1819 написал картины. Выполненные виды были отосланы в Петербург для продажи. Чуфут-Кале ‒ один из наиболее сохранившихся и посещаемых „пещерных городов". Временем его возникновения одни исследователи считают VI век, другие ‒ Х‒ХII века. В 1299 во время очередного набега на Крым войска Ногая захватили город. Позднее, с образованием Крымского ханства, город стал татарской крепостью и получил название Кырк-Ер (Кырк-Ор) ‒ „Сорок укреплений". После ухода татар в Бахчисарай в „пещерном городе" обосновались караимы, и он получил новое название ‒ Чуфут-Кале ‒ „Иудейская крепость". К концу XIX века город был покинут жителями. В Чуфут-Кале сохранилось немало объектов, привлекающих внимание туристов.

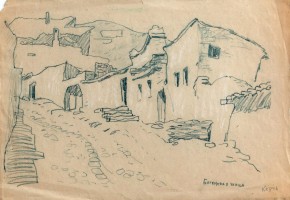

Бахчисарай

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, перо. 33,2 x 50,9

- Государственный Русский музей

- Р-32549

В Бахчисарае

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, сепия, перо. 18,3 x 30,4

- Государственный Русский музей

- Р-32545

Вид в саду Бахчисарайского дворца

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, перо. 12,3 x 27,5

- Государственный Русский музей

- Р-32563

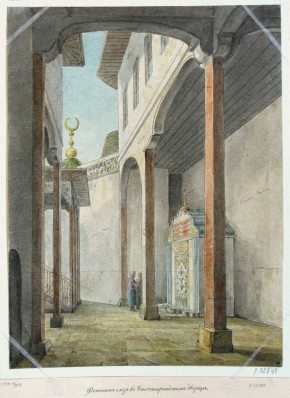

Вид внутри двора в Бахчисарайском дворце

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, перо. 20,2 x 34,1

- Государственный Русский музей

- Р-32555

Вид по дороге в Бахчисарай близ Королеса

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, сепия, перо. 24,2 x 32,3

- Государственный Русский музей

- Р-32603

Двор Бахчисарайского дворца

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834 (?)

- Бумага, перо. 20 x 32,6

- Государственный Русский музей

- Р-32561

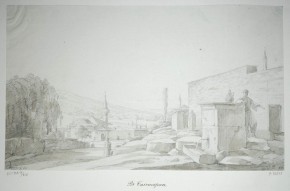

Мусульманское кладбище в Бахчисарае

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, перо. 18,6 x 31,5

- Государственный Русский музей

- Р-32554

Надгробный памятник близ Бахчисарайского дворца

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, сепия, перо. 20,2 x 27

- Государственный Русский музей

- Р-32558

Павильон с фонтаном в саду Бахчисарайского дворца

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, перо. 18,5 x 30

- Государственный Русский музей

- Р-32546

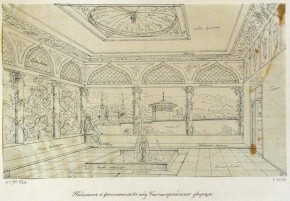

Предбанник в Бахчисарайской бане

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, сепия, тушь, перо. 15,8 x 30,5

- Государственный Русский музей

- Р-32552

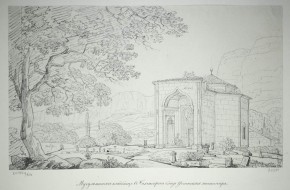

Успенский монастырь в предместье Бахчисарая

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, акварель, перо. 24,1 x 33

- Государственный Русский музей

- Р-32548

Фонтан слез в Бахчисарайском дворце

- Из альбома рисунков с видами Крыма и Кавказа. 1834-1836

- 1834

- Бумага, акварель, перо. 32,1 x 24,3

- Государственный Русский музей

- Р-32547

Петров Василий Петрович

1770, Санкт-Петербург – 1810, БарнаулЖивописец, рисовальщик; пейзажист. Окончил живописное декорационное отделение Театрального училища при Дирекции Императорских театров в Петербурге у Ф. Я. Алексеева. В 1787–1801 – преподавал рисование в Горном училище. В 1794 получил звание назначенного за картину «Вид мызы П. А. Соймонова», в 1799 – чин берггешворена 12 класса. В марте 1801 определен «мастером живописи» в Императорский Эрмитаж. 8 июля 1801 по указу Александра I направлен в Сибирь «для срисовывания видов горных заводов». В 1806 получил звание академика «за оказанное усердие и познание в ландшафтном художестве». В августе 1809 пришло Высочайшее разрешение на возвращение в Петербург. В ночь с 13 на 14 марта 1810 трагически ушел из жизни.

Алексеев Федор Яковлевич

1753 (4?), Санкт-Петербург – 1824, Санкт-ПетербургЖивописец. Один из основоположников русского городского пейзажа.

Родился в Санкт-Петербурге в семье сторожа Академии наук. Учился в гарнизонной школе. По прошению отца поступил в Императорскую Академию художеств (1766). Во время учебы в Академии в 1767 году был в числе учеников класса орнаментальной скульптуры, которым руководил Луи Роллан, а затем занимался живописью у Г. Фандерминта и А. Перезинотти по классу плодов и цветов, затем – по пейзажному классу. Пенсионер Академии художеств в Венеции (1773–1777), где учился у перспективистов Д. Моретти, позднее П. Гаспари. Там же совершенствовался как театральный художник и пейзажист. В 1790-х гг. выступил с пейзажами Петербурга, за которые получил звание академика (1794). В это же время Екатерина II заказала Алексееву копии картин А. Каналетто, Б. Белотто. В 1795 году был командирован на юг России и в Крым для зарисовки мест, которые в 1787 году посетила Екатерина II. Среди работ этого периода – «Вид города Николаева», (1797–1800, Русский музей). С 1799 живописец при Дирекции Императорских театров. В 1800 по указанию Сената был отправлен в Москву для написания городских видов. Советник Императорской Академии художеств (с 1802). Преподавал в классе перспективной живописи Академии художеств (с 1803 до конца жизни). В 1800–1810-х гг. создал новую серию петербургских пейзажей, среди которых – «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (1794, Русский музей).

Иванов Иван Алексеевич

1779, Москва - 1848, Санкт-ПетербургРисовальщик, акварелист, гравер, живописец, архитектор; пейзажист, иллюстратор, карикатурист. Сын архитектора А. И. Иванова. С 1789 — воспитанник ИАХ, учился у А. Д. Захарова и Ф. И. Волкова. В 1798 получил аттестат 1-й степени. В 1803 сопровождал Н. А. Львова в поездке на Кавказ (через Крым) "для снятия видов". Назначенный (1822), академик (1830) за картину "Вид внутренности великолепных сеней и парадной лестницы в Академии художеств". В 1817-1840 преподавал в ИАХ, с 1820 руководил классом перспективы. С 1813 — почетный библиотекарь Императорской публичной библиотеки. Автор рисунков, офортов и гравюр резцом для народных картинок, в том числе на события войны 1812 года по рисункам И. И. Теребенева.

В окрестностях Карасубазара. Водяная мельница

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30034

Водяная мельница близ Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30033

Водяная мельница в окрестностях Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30035

Водяная мельница в окрестностях Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30036

Кабасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30024

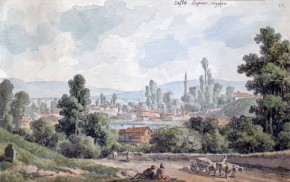

Карасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30032

Карасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30025

Карасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30037

Карасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30038

Крым. Вид Карасу базара

- 1783

- Бумага, акварель. 19,2 x 29,7

- Государственный Русский музей

- Р-13025

Лагерь в районе Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30028

Лагерь вблизи Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30027

Окрестности Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30031

Окрестности Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30029

Окрестности Карасубазара

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30026

Река Карасу

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1783

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30030

Вид на Карасубазар

- Из альбома рисунков и акварелей

- 1793

- Бумага, акварель. 19 x 30,2

- Государственный Русский музей

- Р-30022

Развалины греческой крепости в Гурзуфе

- 1830-е

- Бумага, литография.

- Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Гр/з-799

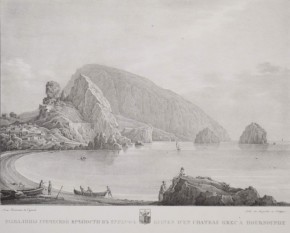

Изображен вид Гурзуфской бухты с западной стороны. На втором плане видна скала Дженевез-Кая (Генуэзская) с развалинами стен Генуэзской крепости, построенной на месте византийской крепости Горзувита (VI в.), разрушенной хазарами в VIII в. Заново отстроенная генуэзцами, крепость окончательно пала под ударами турок в 1475 г.

Вид на Аю-Даг в Крыму со стороны моря

- 1836

- Холст, масло. 85 х 126

- Государственный Русский музей

- Ж-5240

По приглашению генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского графа М. С. Воронцова Н. Чернецов работал в губернаторстве Таврическом (1832–1836). Он исполнял картины и акварельные этюды с видами крымских усадеб, парков, церквей, мечетей для разных заказчиков, в том числе, для князя А.Н. Голицына, княжны Юсуповой и др. Отточенные по мастерству, тщательные по исполнению, скрупулезно воспроизводящие натуру, разнообразные по темам они пользовались большим успехом. Результаты пребывания Никанора в Крыму и для современников, и для потомков оказались чрезвычайно впечатляющими: его крымский багаж включал более 300 рисунков, сепий, акварелей.

Современный обозреватель писал: "В Крыму удалось нам видеть прелестную коллекцию видов тамошнего южного берега, составленную художником Чернецовым, путешествующим по Высочайшему повелению... Его портфель, который он имел благосклонность нам показать, заключает в себе неоценимые сокровища. ...Он начал новую эпоху для русского самопознания, ознакомив нас с богатствами, которых мы не знаем, внушил нам любовь и гордость своим отечеством" (Телескоп, № 1, 1836).

В последний год своего крымского путешествия Н. Чернецов исполнил и отослал брату Г.Чернецову два пейзажа с изображением Аю-Дага для показа императору и причисления их автора к Кабинету в мае 1836.

Парный - "Вид у подножия Аю-Дага". 1836 (Ж-5500)

Аю-Даг или Медведь-гора расположена на Южном берегу Крыма, на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Высота горы — 577 метров, длина 2400 метров. Много легенд связано с этой крымской вершиной. Одна из них повествует о том, что давным-давно громадный медведь долго бродил по горам и лесам. После себя он оставлял на земле глубокие долины, рытвины и овраги. Достигнув красивой, цветущей Партенитской долины, он, утомленный долгими странствиями, наклонился к морю, чтобы напиться воды. Пил долго и жадно, да так по велению морского бога и застыл, окаменев и превратившись в огромную гору.

Картины с изображением горы Аю-Даг по велению министра двора кн. П. В. Волконского были доставлены в Елагин дворец и благосклонно приняты, а их создатель удостоен монаршей награды – традиционного бриллиантового перстня.

Вид у подножия Аю-Дага

- 1836

- Холст, масло. 87 х 127

- Государственный Русский музей

- Ж-5500

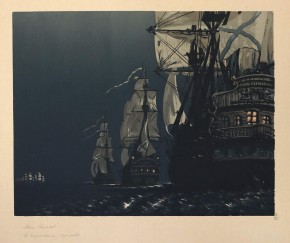

Лунная ночь в Крыму

- 1859

- Холст, масло. 56,4 х 76

- Государственный Русский музей

- Ж-5878

Тихие, мечтательные "лунные ночи", в равной мере как и изображение эффектов солнечного света, прославили имя Айвазовского. Часто его полотна строятся на выразительном контрасте "двух светов": холодного, призрачного света луны, изменяющего знакомые реальные краски и формы, и теплого света ламп, льющегося из окон домов. В картине "Лунная ночь в Крыму" наряду с привычным для подобных пейзажей художника мотивом моря с парусниками и громадой Аю-Дага вдали опоэтизировано прозаическое при свете дня современное жилище — окруженный садом дом на берегу моря, близ Алушты.

Вид на Аю-Даг. Крымский берег близ Ореанды

- 1868

- Холст, масло. 41 x 59

- Ставропольский музей изобразительных искусств

- РЖ-103

Особые легкость и мягкость живописной манеры исполнения отличают ночной маринистический пейзаж скалистого южного берега Крыма с островерхой скалой, поднявшейся из воды. Путешествуя по Крымскому побережью в 1833–1836 гг., художник много рисовал и писал с натуры. Привезенный материал долгие годы служил источником для создания пейзажей юга России. Так был написан и ночной «Вид на Аю-Даг». Мастер стремился к точному и детальному изображению – просматриваются даже постройки Ореанды вдали.

Ореанда – место древнейшего поселения. Известно с XIV в. Находится к югу от Ливадии. После присоединения Крыма к России земли Ореанды не раз переходили от одного владельца к другому. В 1820-х гг. стали собственностью императорской семьи. Выбрал это место для имения Александр I. В 1843–1852 гг. здесь был разбит парк, построены дворец и церковь. Из Ореандского имения открывался прекрасный вид на Ялтинский залив, вдали просматривались очертания Аю-Дага. У самого моря виднеются две скалы-отторженца, когда-то оторвавшиеся от горного хребта. Одна из них называется Мачтовой. Многие путешественники отмечали красоту этого места. Его описание можно встретить в рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой».

Аю-Даг. Крым

- 1872

- Холст, масло. 44,7 x 88,5

- Ярославский художественный музей

- Ж-92

В начале 1870-х гг., путешествуя по стране, художник создал серию пейзажей Крыма, за один из которых он был удостоен звания академика. Вид на гору Аю-Даг, построенный по всем правилам ландшафтной живописи, представляет собой не сухую фиксацию местности, а своеобразный ее живой и узнаваемый «портрет», обогащенный бытовыми деталями. Жанровые сценки, включенные в изображение, придают пейзажу особую теплоту и национальный колорит.

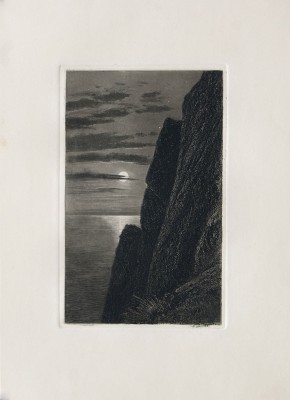

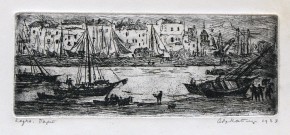

Гурзуф

- 2-я пол. XIX в.

- Бумага, офорт. 24 х 15

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 4380

Гурзуф

- 1885

- Холст, масло. 56,5 х 91

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

- Ж-49

Пейзаж воспроизводит вид ночного Гурзуфа с величественно возвышающейся горой Аю-Даг.

Аю-Даг

- 1892

- Бумага, офорт. 37,1 х 26,4; 24,7 х 17,8

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 7045

Таврида (Мыс Плака)

- 1900-е

- Картон, масло. 24,3 х 36,3

- Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

- Ж-160

Мыс Плака (греч. – «плоский камень»), расположенный на Южном берегу Крыма, близ поселка Партенит. В средние века на мысе Плака располагалось укрепление и маячный пункт Ламбас (греч. «свеча, факел, светильник»), упоминавшийся древними географами.

На скалистом мысе, среди старинного парка имения «Кучук-Ламбат» (нач. XIX в.), белеют памятники фамильного кладбища бывших владельцев – Бороздиных и Гагариных.

Мыс Плака сложен из зеленоватого диабазового порфирита – горной породы магматического происхождения. Высота мыса – 50 метров, протяженность – 330 метров. Статус памятника природы получил в 1964 г.

Гурзуф

- 1913

- Холст, масло. 65 х 85,5

- Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

- Ж-427

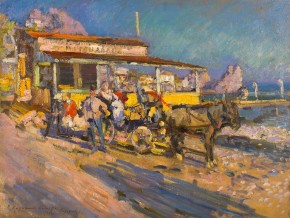

Пристань в Гурзуфе

- 1914

- Холст, масло. 89 х 121

- Государственный Русский музей

- Ж-2005

Творческая индивидуальность К. Коровина ярко проявилась в одной из лучших его работ "Пристань в Гурзуфе". Перед сидящей на веранде кафе женщиной открывается характерный крымский пейзаж: горы, море и паруса яхт. Настроение южного летнего дня художник передает, прежде всего, через цвет и свет – стихию К. Коровина. В его живописи свет становится таким же непосредственным выразителем чувств, как и звук в музыке. Будучи одним из крупнейших представителей русского импрессионизма, Коровин говорил: "Я пишу для тех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечному разнообразию красок, форм, кто не перестает изумляться легко меняющейся игре света и тени".

Цветы. Гурзуф

- 1916

- Холст, масло. 87,9 х 66,7

- Ярославский художественный музей

- Ж-202

В эти годы новым увлечением Коровина стал натюрморт. Созданные в Крыму работы «закрепили за Коровиным славу чародея, маэстро живописи». Натюрморт с розами наполнен горячим солнцем, прохладой цветов и моря. К нему можно отнести строки из журнала «Аполлон» за 1916 г., где отмечен появившийся у Коровина «ряд очень блестящих южных «впечатлений», таких молодых, задорных и воздушно вылепленных». Свет и воздух очищают все краски, и они звучат мажорно, а плотный широкий мазок активно передает их динамику.

В 1910 г. художник построил дачу-мастерскую в Гурзуфе с просторной террасой, которая выходила к самому морю (с 1947 г. – Дом творчества художников им. К. А. Коровина).

Гурзуф

- 1916

- Холст, масло. 67 х 88

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Натюрморт на фоне пейзажа относится к трудному периоду в жизни художника, когда он заболел и уехал на лечение в Гурзуф. Свою «прелестную дачу на берегу Черного моря, недалеко от пристани», где были написаны полотна «Портрет Шаляпина», «Базар цветов в Гурзуфе», многочисленные городские пейзажи и марины, мастер называл «Саламбо» в честь удачной сценографической работы к балету А. Ф. Арендса. Именно там и был создан этот натюрморт, исполненный яркости красок, полноты мироощущений и особой жизнеутверждающей силы.

Гурзуф

- 1929

- Картон, масло. 32 x 42,5

- Ярославский художественный музей

- Ж-385

В этюдной манере запечатлен уголок тихой и безлюдной старой татарской улочки, где как будто остановилось время.

Крым. Улица

- 1930

- Холст, масло. 70,3 x 52,7

- Ярославский художественный музей

- Ж-2260

Картина создана мастером в Гурзуфе во время пребывания в Доме творчества художников им. К. А. Коровина.

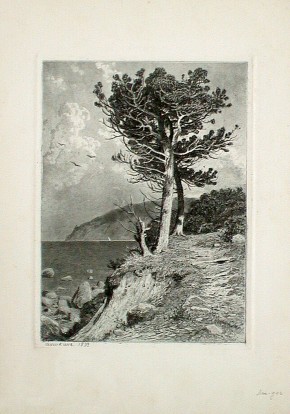

Гурзуф, ул. Ливанского кедра

- Серия «Крым – краса нашей страны»

- б/д

- Холст, масло. 95,0 x 75,0

- Мурманский областной художественный музей

- Ж-630, КП-ОФ-2977

Картина входит в серию «Крым – краса нашей страны». Гурзуф – поселок на южном побережье Крыма недалеко от Ялты. Это одно из самых живописных мест полуострова. Пейзаж отличают интересное композиционное решение и колористическая гамма, построенная на тонких переходах почти пастельных тонов.

Гурзуф. Берег

- б/д

- Холст, масло. 75 x 97

- Ставропольский музей изобразительных искусств

- СЖ-1720

Живописный вид на поселок, раскинувшийся на берегу моря, с ясно различимой вдали «Генуэзской скалой» Дженевез-Кая, чей силуэт на фоне голубого летнего неба воспроизведен с почти фотографической точностью.

У входа в Гурзуфскую бухту, в центральной части поселка, высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м), которую с трех сторон омывает море. Она, также как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская, является отторженцем от Главной гряды Крымских гор. Здесь сохранились остатки крепости VI–XV вв. Раскрытые раскопками планировка и архитектура боевых и жилых строений позволяют соотнести развалины с тремя разными периодами истории средневековой Таврики.

Гурзуф. Ай-Далары

- 1937

- Бумага, акварель. 14,5 x 20

- Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- Г-2027, КП-3872

Гурзуф. Бухта

- 1937

- Бумага, акварель. 35,2 x 49,1

- Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

- Г-2023, КП-3868

Верещагин Петр Петрович

1834, Пермь – 1886, ПетербургЖивописец. Брат живописца В. П. Верещагина. Первоначальное художественное образование получил в семье у отца – пермского живописца П. П. Верещагина, и у деда – живописца и иконописца И. В. Бабина. 1858–1865 гг. – учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в Петербурге. Одним из его учителей был С. М. Воробьев. 1860 г. – первая выставка в Академии художеств. С 1867 г. – член Московского общества любителей художеств. 1868 г. – звание классного художника 1-й степени. 1873 г. – звание академика пейзажной живописи. 1877–1878 гг. – служба в армии во время русско-турецкой войны. Много путешествовал по России: был на Волге, в Крыму, на Кавказе.

Шишкин Иван Иванович

1832, Елабуга – 1898, Санкт-ПетербургЖивописец-пейзажист.

Академик Императорской Академии художеств (с 1865). Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. Н. Мокрицкого (1852-1856), в Академии художеств у С. М. Воробьева (1856-1860). Совершенствовался в Германии, Франции (1862-1865), посетил Чехию, в Цюрихе работал в мастерской Р. Коллера, где освоил технику офорта. Профессор Академии (с 1873). Член Общества аквафортистов. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Творческий метод основан на углубленном изучении натуры. Создал монументальные величественные образы русской природы.

Живописные произведения «патриарха лесов» занимают неизменно почетное место в залах Русского музея (см. виртуальный тур - зал 27 Михайловского дворца), а коллекция его работ постоянно пополняется и сейчас насчитывает несколько десятков превосходных полотен.

Графическое наследие выдающегося мастера исключительно богато. Значительная часть этого грандиозного наследия – более полутора тысяч листов – находится ныне в собрании Русского музея. Музейная коллекция формировалась постепенно – в течение восьмидесяти шести лет. Начало было положено в 1898 году, когда княгиня М. К. Тенишева передала в дар вновь открытому музею в числе других работ два рисунка Шишкина – „Бурелом“ (1867) и „У истока ручья“ (1883). В 1905—1906 годах множество прекрасных рисунков было приобретено у свояченицы и хранительницы работ художника Виктории Антоновны Лагоды. В 1918 году важным поступлением стали преимущественно станковые рисунки из коллекции Е. Е. Рейтерна, а еще десять лет спустя – из собрания С. С. Боткина. В конце 1920-х годов несколько ценных листов были переданы из библиотеки Академии художеств, где они долгие годы служили „оригиналами“ для учеников. Из той же академической библиотеки поступил интереснейший альбом под названием „Зимние эффекты“, содержащий пятьдесят пять набросков и эскизов художника. Поступили рисунки и из ликвидированного в 1931 году музея Общества поощрения художеств, и в 1935 году – из историко-бытового отдела. Наконец (не считая единичных приобретений у частных лиц), в 1963 году Музей приобрел несколько сот рисунков преимущественно рабочего характера и пять дорожных альбомов у Т. Л. Ринкевич. Так сложилась эта уникальная коллекция, которая позволяет всесторонне представить все периоды творчества мастера в его наиболее характерных проявлениях в рисунке. Ирина Шувалова. «Музыка карандаша» // Иван Шишкин из собраний Русского музея и Третьяковской галереи. СПб, 2008. С. 21.

Лагорио Лев Феликсович

1826, Феодосия – 1905, Санкт-ПетербургЖивописец, акварелист; пейзажист, маринист, портретист.

Учился у И. К. Айвазовского (1839–1840) в Феодосии, в ИАХ (1843–1850) у А. И. Зауервейда, М. Н. Воробьева, Б. П. Виллевальде. Отправлен ИАХ на один год на Кавказ (1851). Пенсионер ИАХ во Франции, Италии, Швейцарии, Голландии (1853–1860). Профессор (1860). С 1864 почти ежегодно путешествовал по России, Украине, Крыму, Кавказу, в 1885 посетил Константинополь. В 1885–1892 по заказу Александра III написал серию батальных картин на сюжеты русско-турецкой войны 1877–1878.

Родился в семье итальянского консула. Общее образование получил в феодосийской гимназии. Десяти лет уже рисовал морские виды и корабли, развалины и горы. Окончательно определило судьбу совсем еще юного Лагорио знакомство с творчеством другого феодосийского художника И. К. Айвазовского.

1843 г. – поступил в Академию художеств пенсионером герцога Лейхтенбергского в ученики М. Н. Воробьева и Б. П. Виллевальде.

1852 г. – принял российское гражданство и отправился после окончания Академии в длительную пенсионерскую поездку в Европу. Жил и работал во Франции, Италии, Швейцарии и Голландии.

1860 г. – за представленное полотно «Понтийские болота» стал профессором Академии художеств. Из Петербурга, где художник жил постоянно, совершал многочисленные путешествия в южные районы России – Кавказ, Крым, а также в Финляндию, Норвегию, Турцию, Балканы.

1877–1878 гг. – участвовал в качестве корреспондента в русско-турецкой войне. Сделанные рисунки стали основой для создания полотен с эпизодами этого драматического события («Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1878 года», 1891).

1900 гг. – был избран почетным членом Академии художеств.

Васильковский Сергей Иванович

1854, г. Изюм, Харьковская губ. – 1917, ХарьковПервые навыки получил в Харьковской гимназии, где его наставником был бывший крепостной Д. Безперчий – соученик Т. Г. Шевченко по мастерской К. П. Брюллова.

1876–1885 гг. – обучался в Петербургской Императорской Академии художеств, в пейзажном классе у М. К. Клодта и В. Д. Орловского.

1885 г. – окончил Императорскую Академию художеств с большой золотой медалью и правом пенсионерского путешествия за границу. Проживал во Франции и путешествовал (Англия, Германия, Испания, Африка).

С 1880-х гг. – экспонент ежегодных академических выставок Императорской Академии художеств.

Коровин Константин Алексеевич

1861, Москва – 1939, ПарижЖивописец, художник театра.

Академик Императорской Академии художеств (с 1905). Кавалер ордена Почетного легиона. Родился в Москве. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И. М. Прянишникова, А. К. Саврасова, В. Г. Перова, В. Д. Поленова (1875–1883), в Академии художеств (1882). Преподавал в Московском училище, возглавляя жанрово-портретный класс (1901–1918). Член Абрамцевского кружка (с 1885), обществ "Мир искусства" (с 1899), "Союз русских художников" (с 1903). Оформлял спектакли для мамонтовской Частной оперы, работал для Императорских театров (с 1900). Оформил свыше 100 постановок для театров Москвы и Петербурга. С 1910 – главный декоратор Московских императорских театров. С 1917 активно участвовал в общественной жизни – входил в Особое совещание по делам искусств и другие органы управления художественной жизнью. В 1918–1919 преподавал в Государственных свободных художественных мастерских. С 1923 – за границей, в 1924 поселился в Париже. Автор пейзажей, портретов, натюрмортов и жанровых картин.

Крупнейший русский импрессионист, чьи поиски в течение четырех десятилетий (с 1880-х) определяли облик и пути развития отечественной школы импрессионизма, постоянно обогащая ее новыми приемами образных решений, новыми темами и мотивами. Проявил себя в разных жанрах живописи. Своими картинами и педагогической практикой способствовал широкому распространению идей импрессионизма.

Шлейн Николай Павлович

1873, Кострома – 1952, там жеЖивописец, педагог. Академик Академии художеств России. 1898 г. – окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 1899–1901 гг. – работал в портретной мастерской В. А. Серова. 1903 г. – окончил Высшее художественное училище при Петербургской Академии художеств по мастерской профессора В. Е. Маковского с золотой медалью и правом поездки за границу в качестве пенсионера Академии. По возвращении из-за границы Шлейн в 1905 г. открывает в Костроме художественную студию, преобразованную после революции в художественно-педагогическое училище, руководителем которого он был до конца жизни.

Танклевский Леонид Захарович

1906–1984Живописец, педагог. Заслуженный работник культуры РСФСР (1969). Член Союза художников СССР (1936). 1923–1926 гг. – обучался в Киевском художественном институте. С 1926 г. – учился на курсах Ассоциации художников Революционной России у П. П. Соколова-Скаля, И. И. Машкова, Б. В. Иогансона. 1936–1953 гг. – работал над созданием тематических произведений совместно с Б. В. Иогансоном.

Шапошникова-Иваненко Елена Михайловна

1888–1971Живописец, график. В 1910-е училась в Московском училище живописи ваяния и зодчества. В 1920-е занималась иллюстрированием детской книги.

Гринберг Владимир Ариевич

1896, Ростов-на-Дону – 1942, ЛенинградЖивописец, график, скульптор, акварелист, иллюстратор, педагог. Учился в 1905–1914 в Коммерческом училище в Ростове-на-Дону, одновременно занимался живописью и рисунком; с 1915 в Политехническом институте и Новой мастерской в Петербурге. Участник выставок с 1914. Член СХ с 1933. Преподавал в 1919–1922 в ХШ и рабфаке Донского университета; 1926–1927 в ЛХПТ; 1928–1941 в ЛИИКС; 1932–1933 в ИЖСА.

Черное море. Евпатория

- 1909

- Холст, масло. 37 х 73

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 4045

Акации. Евпатория

- 1916

- Холст, масло. 50,5 х 108

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 4053

Море. Евпатория

- Нач. XX в.

- Холст, масло. 39 х 71

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 7979

Облака-тучки. Евпатория

- 1-я треть XX в.

- Бумага, офорт. 26 х 24,5; 17,6 х 17,1

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 7043

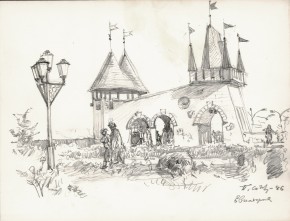

Набросок. Евпатория. Набережная В. Терешковой. Билетные кассы

- 1986

- Бумага, карандаш. 17,9 х 23,6

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 18592

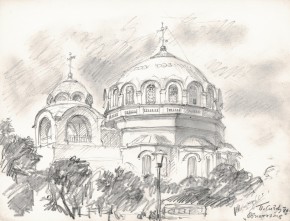

Набросок. Евпатория. Свято-Николаевский собор

- 1986

- Бумага, карандаш. 18 х 23,6

- Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

- Инв. 18591

Кокель Алексей Афанасьевич

1880, с. Тарханы, Буинский уезд, Симбирской губ. (ныне Батыревский район, Чувашской Республики) – 1956Живописец, педагог. Член Союза художников Украины. 1902–1903 гг. – обучение в Рисовальной школе Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. 1904 г. – поступление в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. 1907 г. – обучение в мастерской И. Е. Репина и Д. Н. Кардовского. 1912 г. – поездка в Италию. С 1916 г. – жил и работал на Украине, принимал участие в становлении и развитии системы высшего художественного образования. 1916–1920 гг. – член Общества харьковских художников. 1916–1921 гг. – преподаватель в Харьковском художественном училище. 1921–1936 гг. – преподаватель в Харьковском художественном институте. 1925–1935 гг. – член Ассоциации художников Красной Украины. Участник художественных выставок, в том числе международных.