Расширенный поиск по коллекциям

Санкт-Петербург. Город и горожане

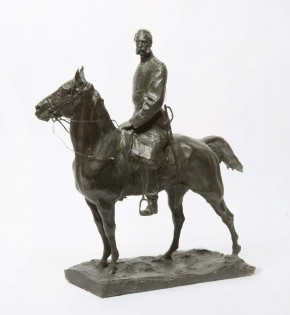

Виртуальная выставка создана к 320-летию северной столицы на основе материалов каталога масштабной выставки «Санкт-Петербург. Портрет города и горожан», прошедшей в Русском музее в 2003 году к 300-летию города на Неве. Виртуальную экспозицию дополнили произведения, которые экспонировались на недавно завершившейся в Михайловском замке выставке «Петербург Михаила Махаева». Всего на выставке можно увидеть более 600 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и нумизматики из собрания Русского музея.

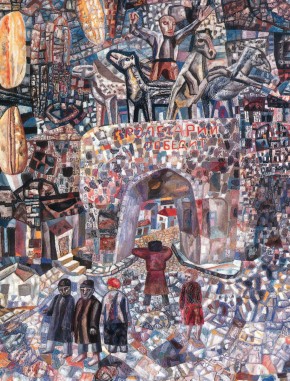

Произведения располагаются в хронологическом порядке, от наиболее ранних ‒ гравюр Питера Пикарта и Алексея Зубова, на которых изображены важнейшие события эпохи Петра Великого, до произведений советских живописцев и графиков XX века.

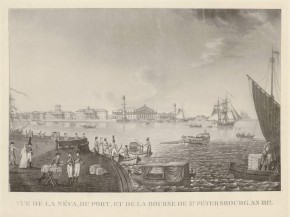

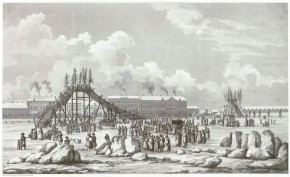

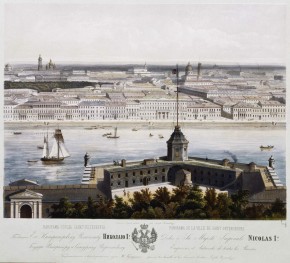

Среди наиболее значительных произведений виртуальной выставки ‒ рисунки Михаила Махаева, по которым в середине XVIII веке, в эпоху Елизаветы Петровны, были созданы многочисленные гравированные и живописные виды города. В период правления Павла I, на рубеже XVIII‒XIX веков, уроженец немецкого Нюрнберга Иоганн-Георг Майр исполнил живописную серию видов Санкт-Петербурга, посвященную столетию города. Девять произведений этой серии хранятся в Государственном Русском музее. В этот же период написал свои знаменитые виды столицы основоположник русского городского пейзажа Федор Алексеев.

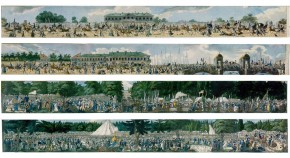

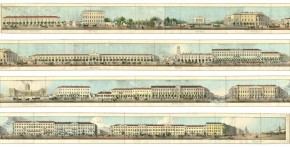

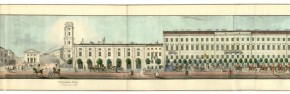

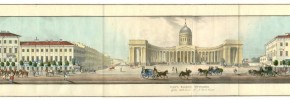

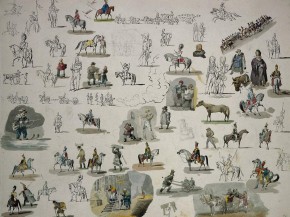

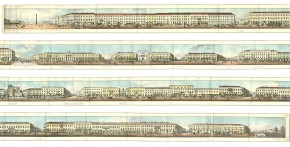

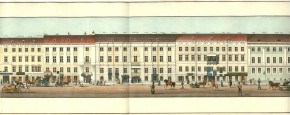

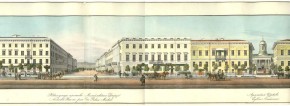

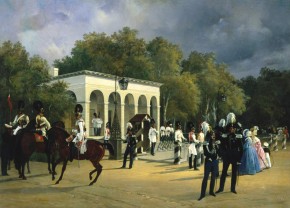

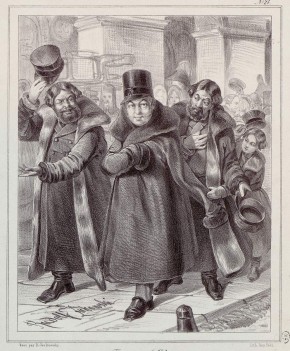

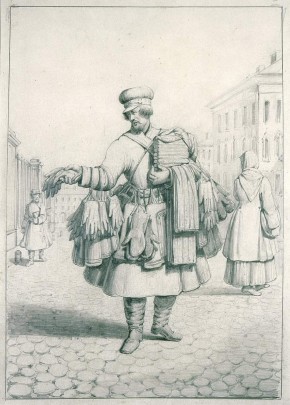

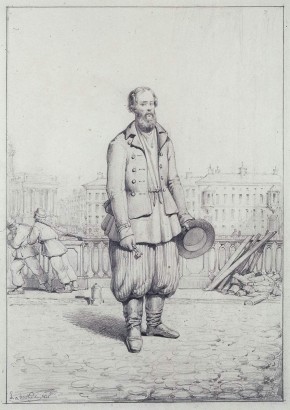

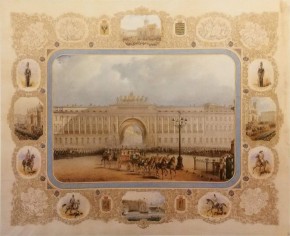

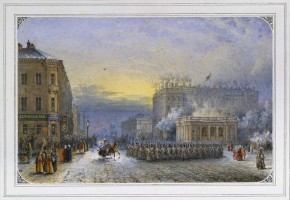

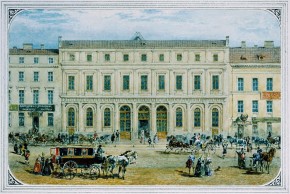

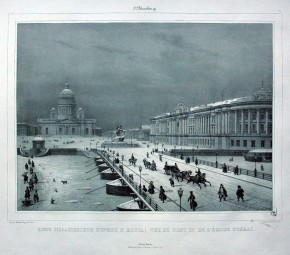

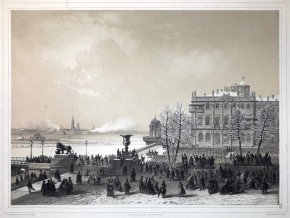

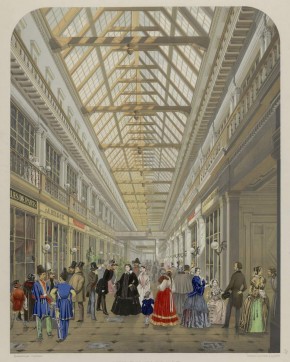

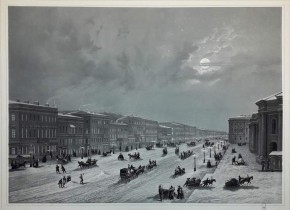

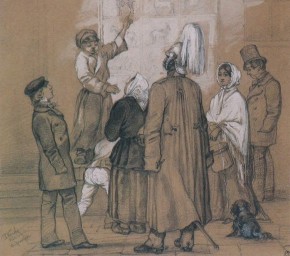

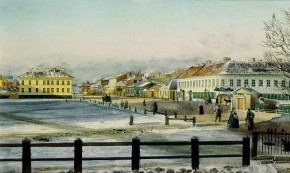

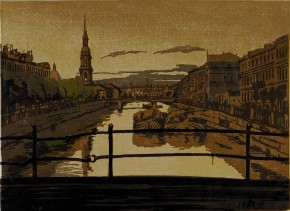

В XIX веке, без сомнения, привлекут внимание серии акварелей и литографии Карла Беггрова, акварельные виды города и образы простых горожан Карла Кольмана, литографированная панорама Санкт-Петербурга середины XIX века, на которой запечатлена панорама Невы с высоты птичьего полета, масштабные живописные полотна Григория Чернецова и Адольфа Ладюрнера, посвященные военным парадам эпохи Николая I. В Русском музее также хранится уникальная панорама Невского проспекта, общая длина которой составляет более 15 метров. Состоящая из двух лент ‒ правой и левой сторон проспекта, склеенных из большого количества отдельных гравированных листов, она была выполнена в 1830 году литографом Петром Ивановым по акварельному оригиналу Василия Садовникова и с документальной точностью зафиксировала застройку главной магистрали города.

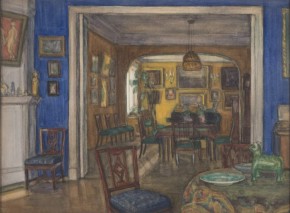

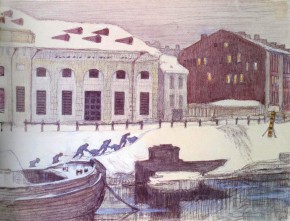

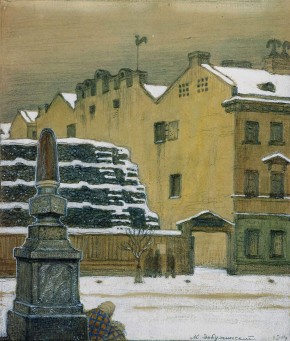

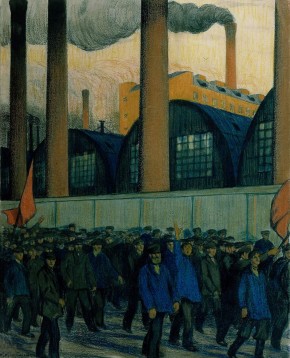

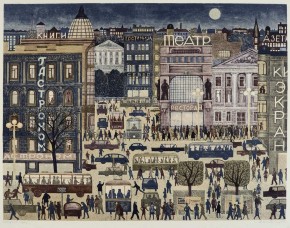

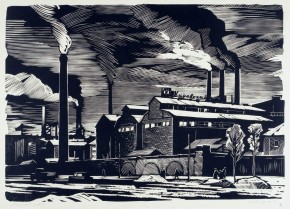

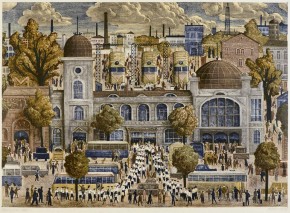

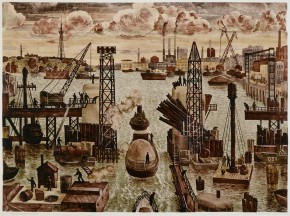

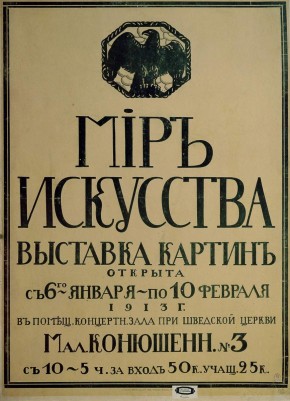

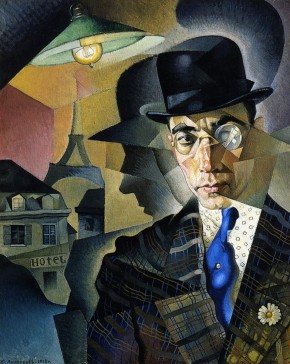

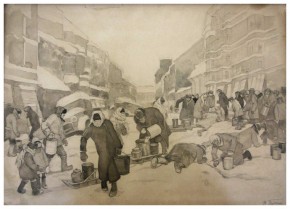

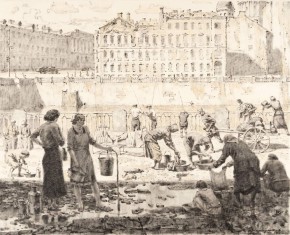

Новые образы города создали в XX веке члены общества «Мир искусства» Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Евгений Лансере, Анна Остроумова-Лебедева, а также пришедшие им на смену ленинградские графики и живописцы Георгий Верейский, Борис Ермолаев, Николай Лапшин, Вячеслав Пакулин, Виктор Вильнер и многие другие.

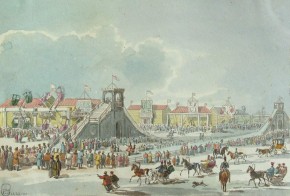

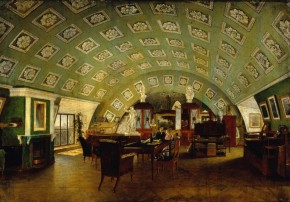

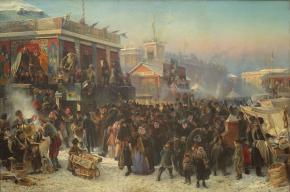

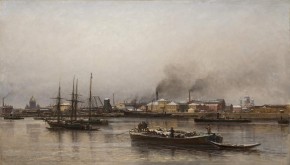

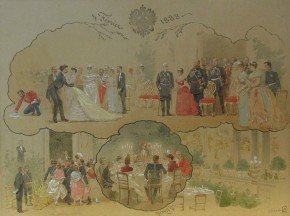

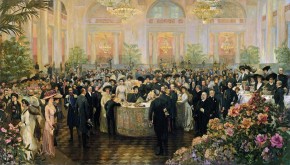

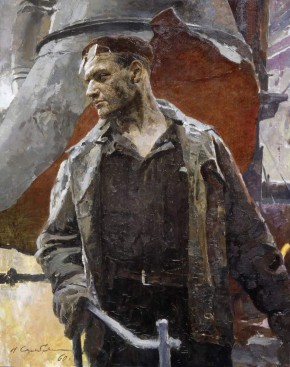

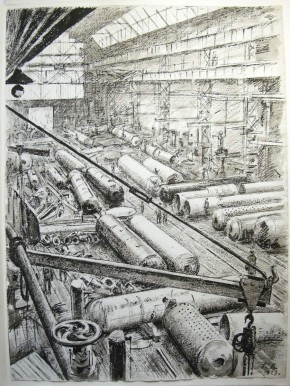

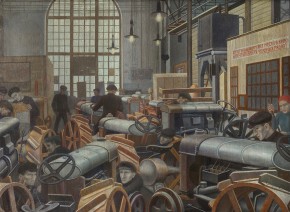

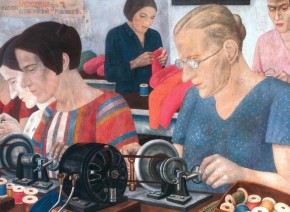

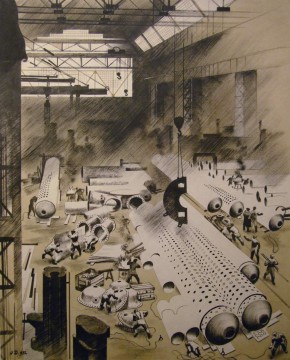

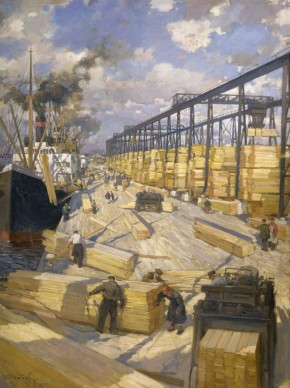

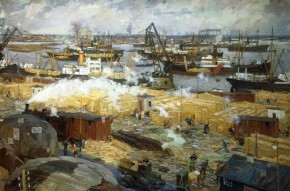

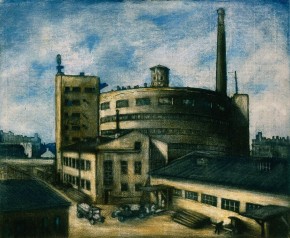

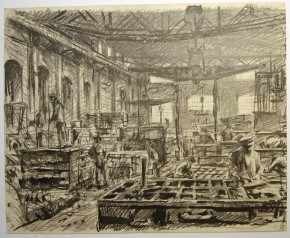

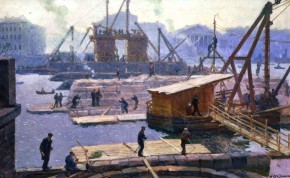

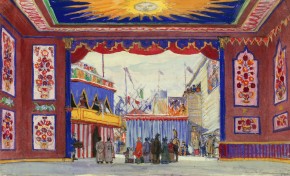

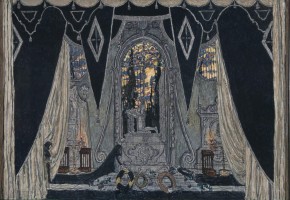

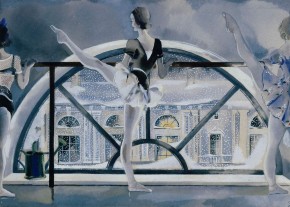

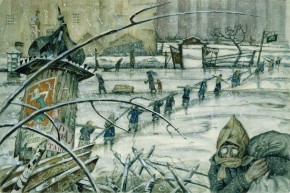

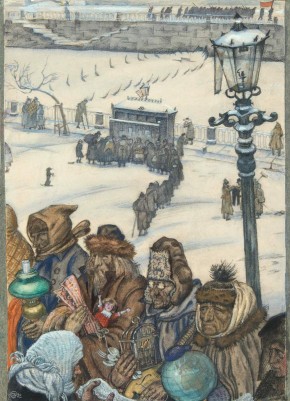

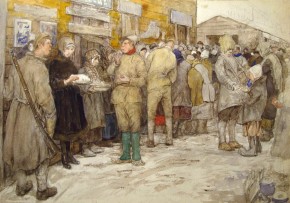

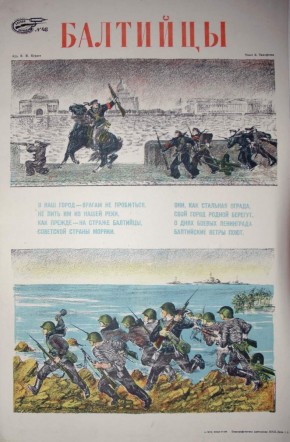

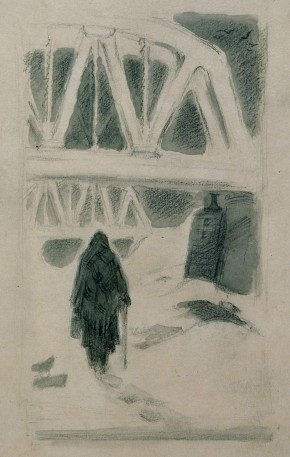

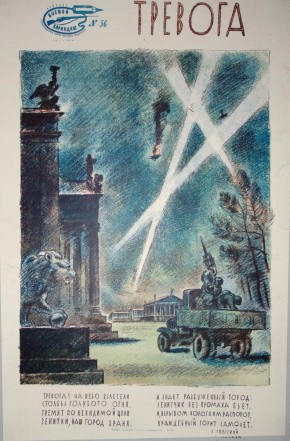

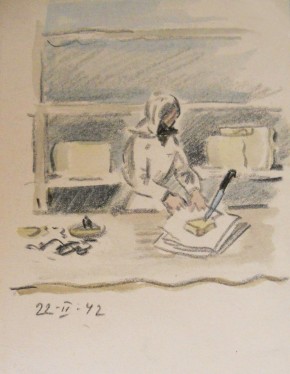

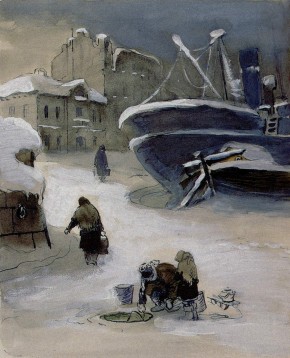

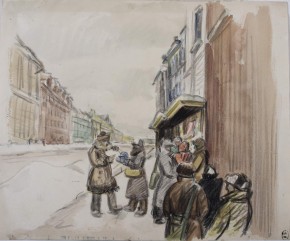

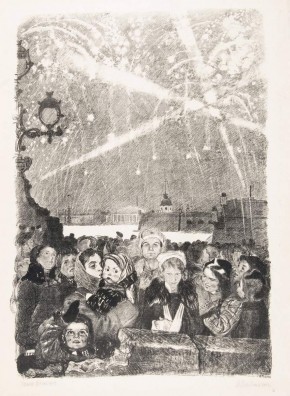

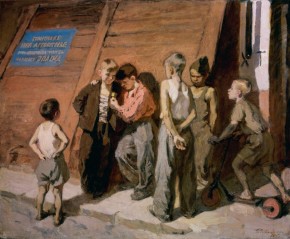

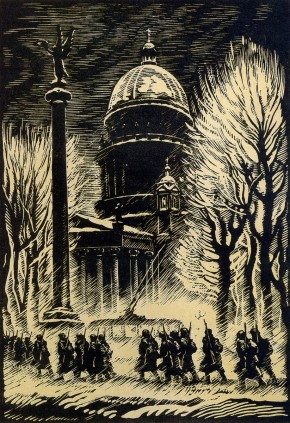

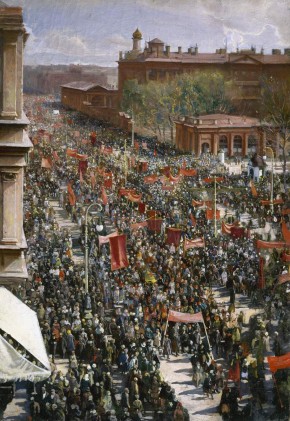

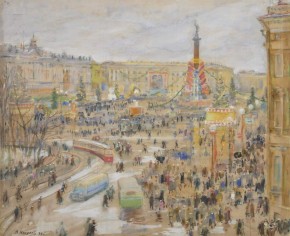

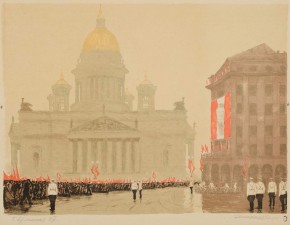

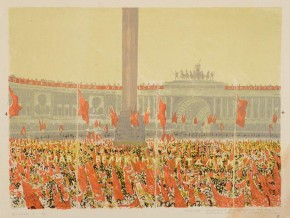

Рубрикатор выставки позволяет ознакомиться с особенностями архитектурного облика, разными аспектами жизни и эпохами в истории северной столицы России: начало Петербурга, морская столица, Нева, реки и каналы, острова и мосты, дворцы и соборы, проспекты и улицы, Императорский двор, парадный Петербург, жизнь города и горожан, праздники. Отдельные разделы посвящены науке, промышленности, торговле, литературе и театру, а также эпохе революции и периоду Великой Отечественной войны и блокады, который стал тяжелым испытанием для города и его жителей.

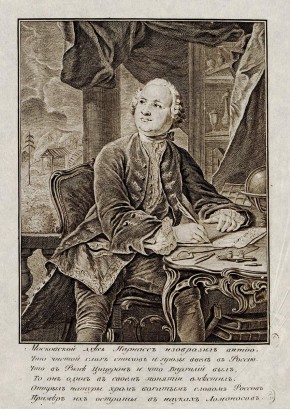

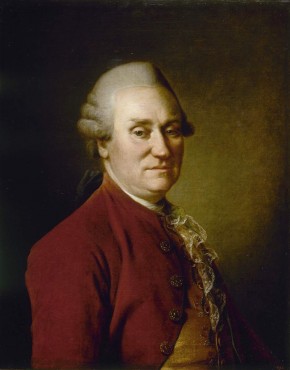

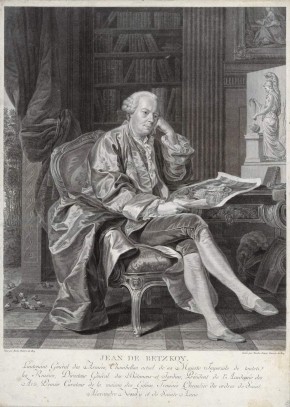

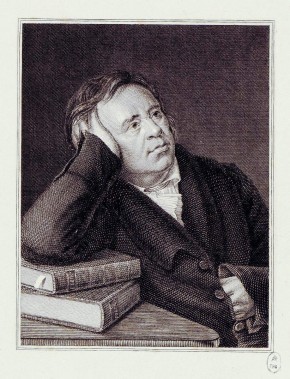

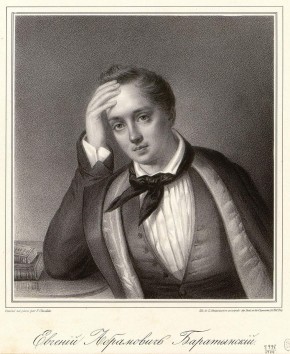

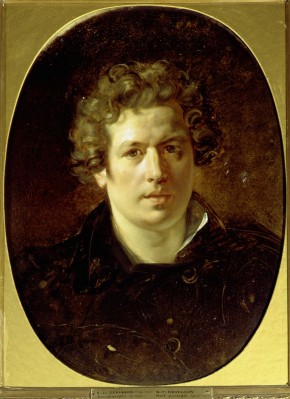

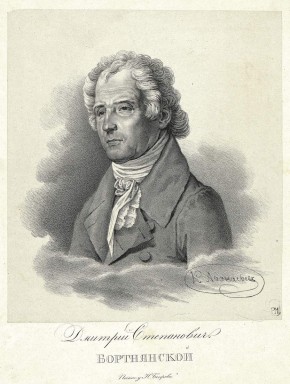

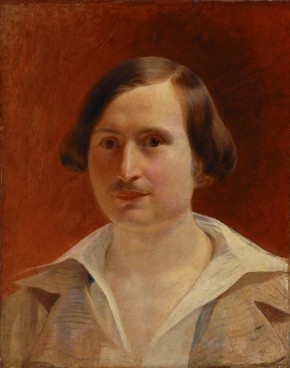

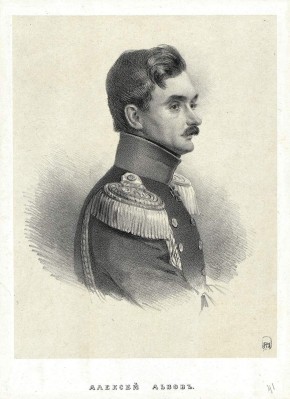

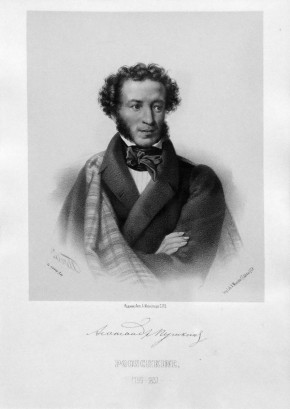

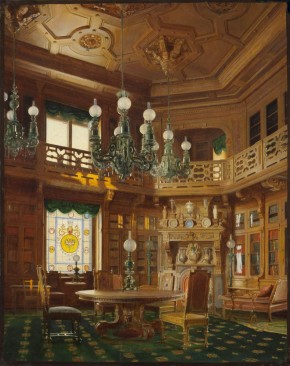

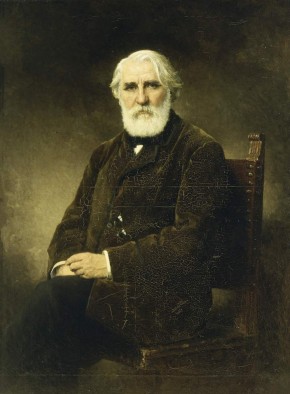

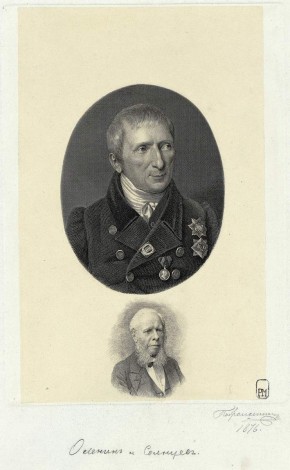

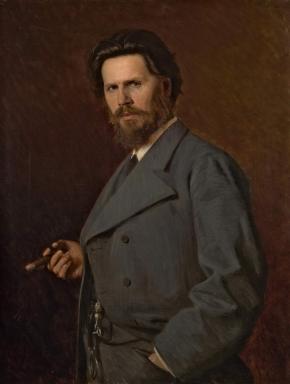

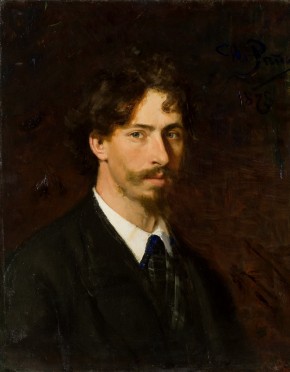

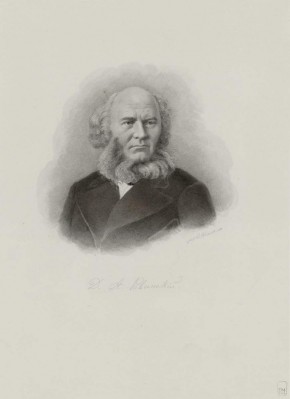

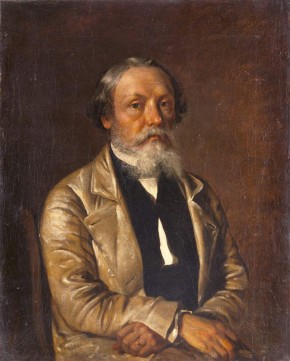

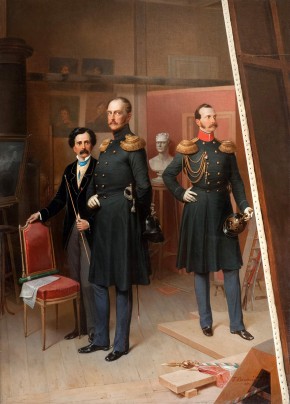

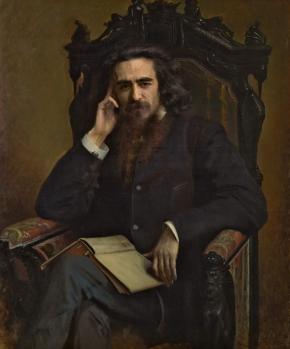

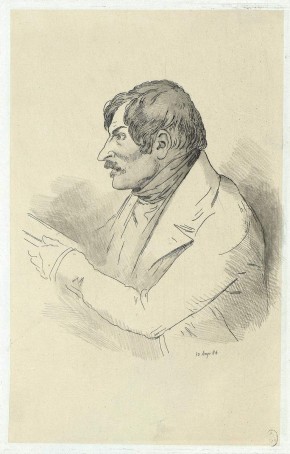

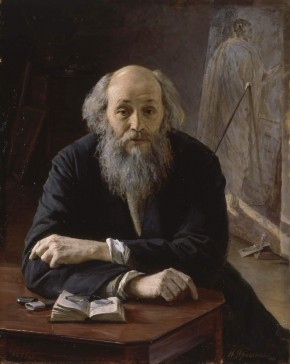

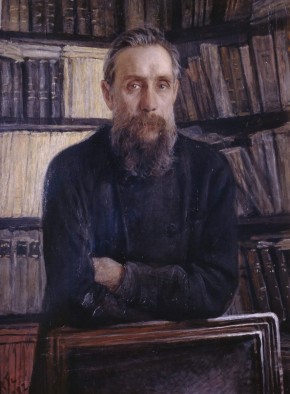

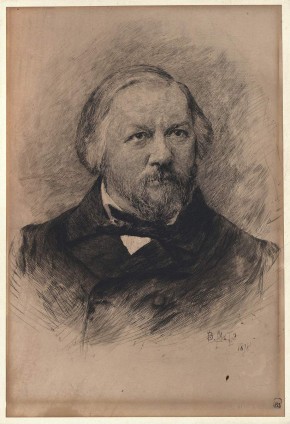

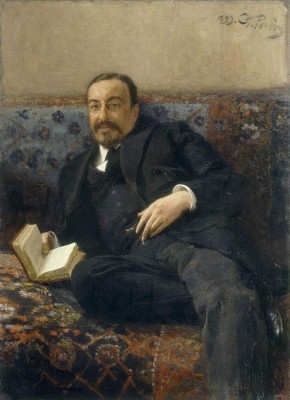

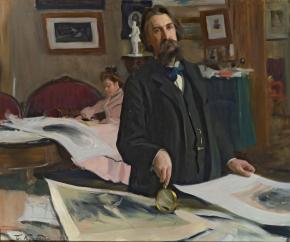

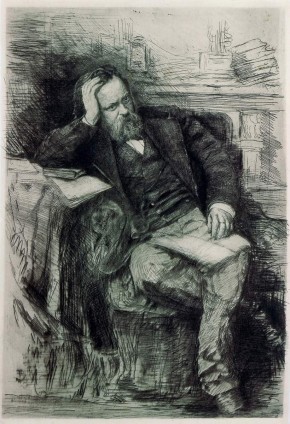

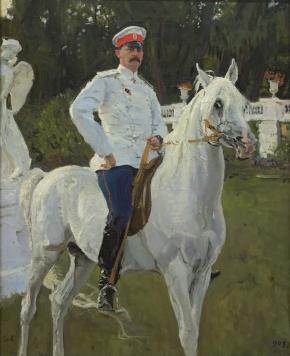

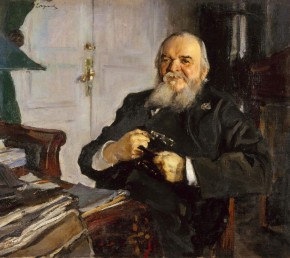

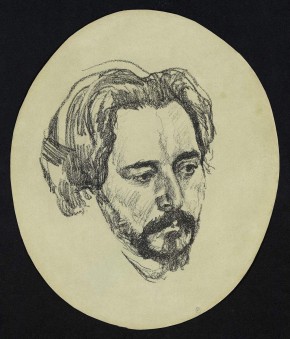

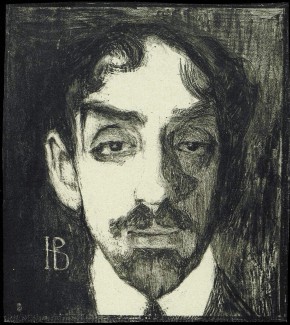

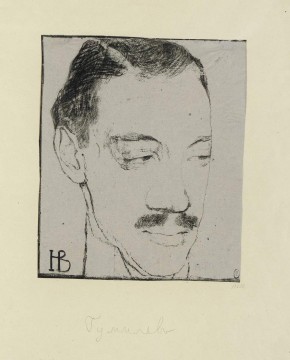

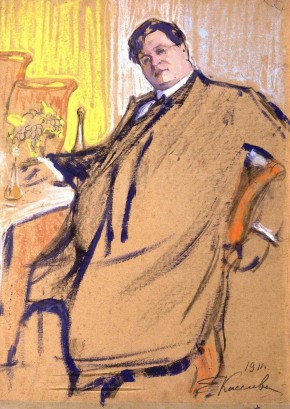

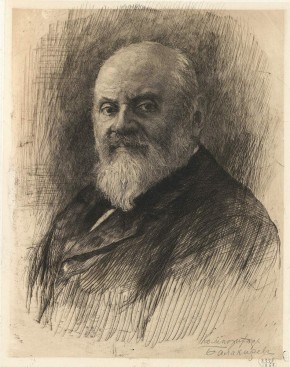

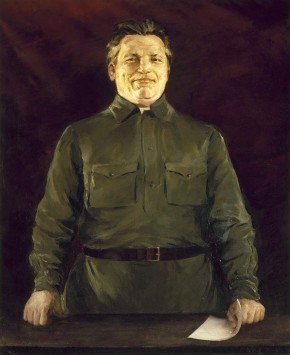

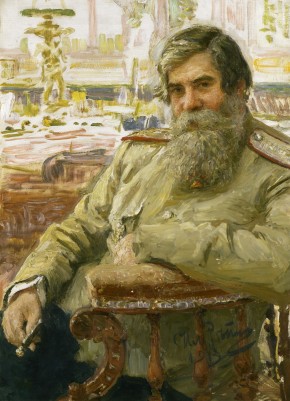

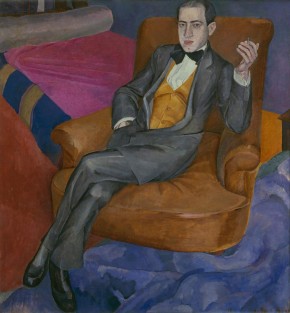

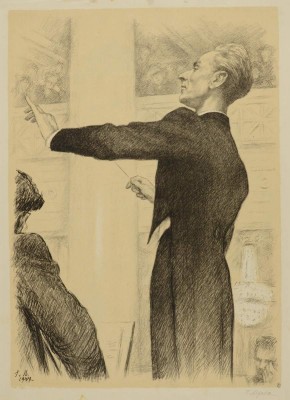

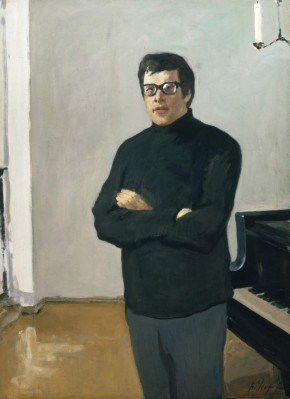

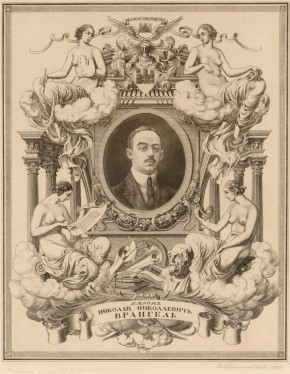

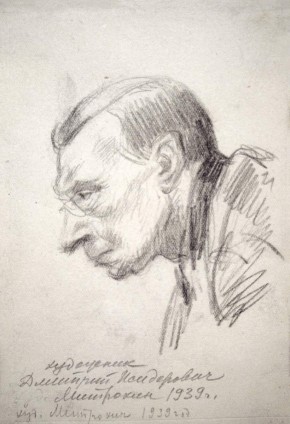

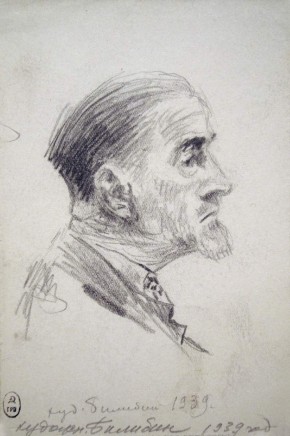

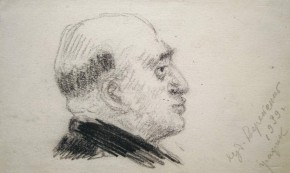

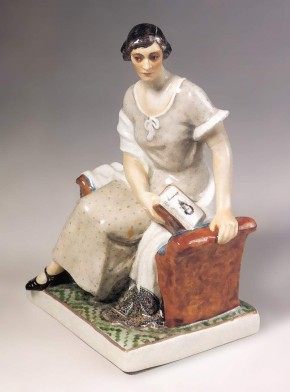

В разделе «Художественный Петербург» можно увидеть портреты знаменитых архитекторов и художников, писателей и поэтов, музыкантов и актеров, созданные Ильей Репиным, Иваном Крамским, Валентином Серовым, Борисом Кустодиевым и многими другими художниками.

Произведения сопровождаются аннотациями, подготовленными коллективом научных сотрудников Русского музея под руководством куратора выставки «Санкт-Петербург. Портрет города и горожан», заместителя генерального директора Русского музея Е.Н.Петровой.

Дополнительно к просмотру предлагаются видеоресурсы Русского музея, посвященные теме Петербурга в изобразительном искусстве.

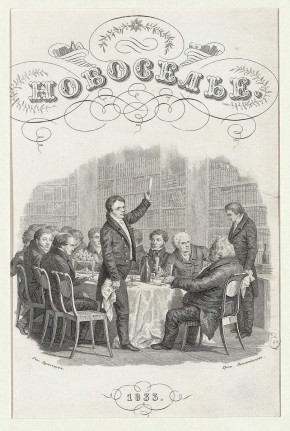

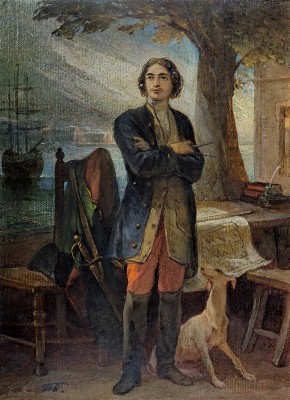

Портрет Петра I

- После 1697

- Бумага, черная манера. И.: 40,5 x 28,1; л.: 44,5 x 28

- Государственный Русский музей

- Гр-28586

С оригинала Кнеллера (1697).

Один из самых ранних гравированных портретов Петра I. Исполнен по живописному оригиналу Г. Кнеллера, написанному с натуры в Англии во время пребывания там Петра I в составе Великого посольства. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 17.

Заграничные путешествия Петра

Путешествие Петра I в составе Великого посольства в 1697–1698 годах было первым в российской истории выездом монарха за границу. Ему предстояло посетить Голландию, Англию, Австрию, Венецию и Ватикан с целью создания союза, направленного против Турции. Царь ехал инкогнито под именем бомбардира Петра Михайлова. Второе большое путешествие по Европе было им предпринято в 1716–1717 годах для формирования антишведской коалиции. Большое место в этой поездке отводилось Франции, которую Петр посетил впервые. Осматривая Париж, русский царь проявил широкий кругозор и глубокий интерес к различным областям знаний. В Россию были приглашены французские архитекторы, художники, ремесленники, ученые, а с Францией подписан союзный договор. Ольга Капарулина // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 166.

В 1697 году Петр посетил голландский Утрехт, где ему предстояла встреча со штатгальтером Нидерландов Вильгельмом III Оранским, бывшим также по совместительству английским королем. Там Готфрид Кнеллер, придворный живописец Вильгельма, написал с молодого Петра парадный портрет (Хэмптон Корт, Лондон). Он оказался настолько схож с моделью, что с него было сделано множество гравюр, которые затем широко использовались портретистами в качестве иконографического материала. Все эти гравюры, однако, изображали Петра не в рост, как в оригинале, а погрудно. Александра Васильева // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 166.

Медаль «Небываемое бывает» / За взятие двух шведских судов 6 мая 1703 г. в устье р. Невы

- оборотная и лицевая стороны

- 1703

- Серебро. Диаметр 5,35

- Государственный Русский музей

- Мед.А-522

7 мая 1703 года солдаты гвардейских пехотных полков, Преображенского и Семеновского, посаженные на 30 рыбачьих лодок, атаковали в устье Невы два шведских судна — адмиральский 10-пушечный бот „Гедан” и 8-пушечную шняву „Астрильд“. Руководили операцией сам Петр и А. Д. Меншиков. Русские гвардейцы окружили шведские суда и взяли их на абордаж. В награду за этот бой Петр I и Меншиков одними из первых стали кавалерами русского ордена Св. Андрея Первозванного, „прочем офицерам даны медали золотые с цепьми; а солдатам. малые без цепей". Артем Дужий // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 37.

Через неделю после взятия Ниеншанца Петром I была проведена беспрецедентная в русской военной истории операция по захвату вражеских судов: солдаты Преображенского и Семеновского полков из засады на нескольких рыбацких лодках под предводительством самого Петра I и А.Меньшикова в устье Невы взяли в бою два военных шведских корабля – «Гедан» и «Астрильд». Это произошло 7 (18) мая 1703 года. За этот подвиг царь Петр (в чине капитан-бомбардира) и А.Меньшиков (в чине поручика гвардии) стали кавалерами ордена Св. Андрея Первозванного. Офицеры были награждены золотыми медалями с цепью, а солдаты – золотыми медалями без цепей.

*В XVIII веке существовала распространенная практика, когда на какой-нибудь сюжет или событие изготавливали медаль в более позднее время. Такой предмет в нумизматике называется новоделом, который имел самостоятельное историческое значение, но мог быть отчеканен позже описываемого исторического события, как в данном случае. // Материалы к виртуальному туру «Петр Первый. Время и окружение».

Медаль на сооружение крепости Кроншлот в 1704 г.

- Лицевая и оборотная стороны

- 1710-е

- Серебро. Диаметр 4,6

- Государственный Русский музей

- Мед.А-567

Кроншлот – форт, первое укрепление Кронштадтской крепости. Заложен зимой 1703–1704 гг. на отмели к югу от острова Котлин (место выбрано Петром I), руководил строительством А. Д. Меншиков. На ряжах (деревянных срубах, заполненных камнем) была сооружена трехъярусная мазанковая в деревянном каркасе башня, вооруженная 14 пушками. 7 мая 1704 года над Кроншлотом был поднят крепостной флаг. Артем Дужий // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 34.

Желание Петра I включить Россию в число европейских держав нашло отражение в зарождении неизвестного в Московской Руси жанра медальерного искусства. Знаменитому нюренбергскому мастеру Ф. Г. Мюллеру была заказана серия из 26 медалей на события Северной войны. Выполненные в 1713‒1714 гг. на высочайшем уровне, в полном соответствии с европейской медальерной традицией, памятные медали начали чеканиться с 1716 г. в Москве для представительских целей – подарков иностранцам и высшим чинам государства.

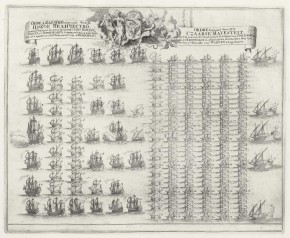

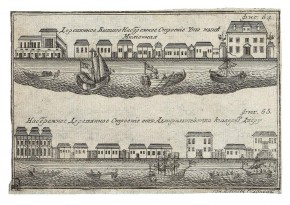

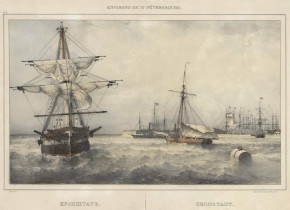

Флот на пути к Выборгу в 1710 году / Определенный порядок ... через каковым образом флот и транспорт Петербурга и Кронштата отправлен ...1710 г. в Выборг

- 1710

- Офорт, резец. И.: 41,2 х 51; л.: 58 х 71,2

- Государственный Русский музей

- Гр.-31963

Схематическое изображение боевых порядков кораблей русского флота во время „ледового“похода из Петербурга и Кронштадта к осажденному русскими войсками Выборгу в мае 1710 года. Всего в походе участвовало 250 судов, которые с большим трудом пробились через льды Финского залива и ускорили сдачу Выборга русским войскам. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 34.

Свадьба Петра I и Екатерины

- 1712

- Офорт. И.: 45,5 x 54,6; л.: 49,7 x 56

- Государственный Русский музей

- Гр-42519

Изображен свадебный пир, который состоялся после венчания Петра I и Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины I) 19 февраля 1712 года. Согласно свидетельствам, торжество проходило в первом Зимнем дворце Петра I, построенном в 1711 году. Парадный зал, где за круглым столом сидели новобрачные с приближенными, был украшен шпалерами и большими венецианскими зеркалами. Помещение освещала люстра из черного дерева и слоновой кости, выточенная самим Петром Алексеевичем. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 17.

Ввод судов в Петербург после Гангутской победы

- 1714

- Офорт. И.: 47 x 83,3; л.: 57,3 x 89

- Государственный Русский музей

- Гр-32299

Триумфальный ввод пленных шведских судов в Неву состоялся 9 сентября 1714 года. Поскольку на гравюре изображен момент прохода кораблей вдоль Васильевского острова, принадлежавшего А.Д. Меншикову, можно предположить, что именно он является заказчиком гравюры. На ней со всеми подробностями изображен вид усадьбы светлейшего князя с дворцом, торжественным залом, церковью, садами. Перед дворцом по случаю торжества возведена пышно декорированная триумфальная арка. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 37.

Га́нгутское сражение — морское сражение Северной войны, состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским армейским флотом и шведским отрядом из 10 судов, первая в истории России морская победа русского флота. В честь этого события 9 августа является одним из дней воинской славы России.

В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер, скампавей и вспомогательных судов с 15-тысячным десантом) под командованием генерал-адмирала графа Фёдора Матвеевича Апраксина сосредоточился у восточного побережья Гангута (в бухте Тверминне) с целью высадить войска для усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса Гангут). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер) под командованием Густава Ваттранга. Пётр I применил тактический манёвр, благодаря которому силы противника разделились, что помогло русскому флоту одержать победу (подробнее см. статью в Википедии).

В Гангутском сражении русское командование смело использовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов, умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реагировало на изменения тактической обстановки и погодных условий, сумело разгадать манёвр противника и навязать ему свою тактику. Также Гангутское сражение было одним из последних крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль сыграл абордажный бой. Пётр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский флагман — прам «Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда. Часть сил шведского флота сумела уйти к Аландским островам. За этот бой Пётр I был произведён в вице-адмиралы.

В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображён орёл, сидевший на спине у слона («Elefant» переводится на русский язык как «слон»). Надпись гласила: «Русский орёл мух не ловит».

Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Так этот день стал своего рода праздником российского военного флота. В память побед при Гангуте и при Гренгаме (одержанных в разные годы в один и тот же день — день памяти святого Пантелеимона) была построена в Санкт-Петербурге Пантелеймоновская церковь.

В честь победы была выпущена Медаль «За победу при Гангуте».

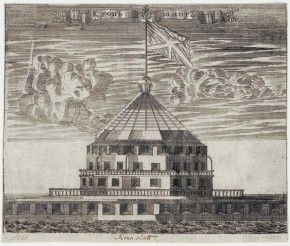

Кроншлот

- Около 1716

- Офорт, резец. И.: 16 х 19,8; л.: 16,7 х 19,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-21845

Изображен форт Кроншлот, Относится к числу так называемых малых видов, которые подклеивали к большой „Панораме Петербурга” 1716 года работы А. Ф. Зубова. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 34.

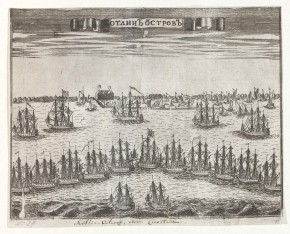

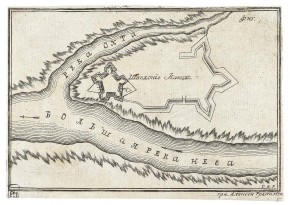

Котлин остров

- 1716 - 1717

- Офорт, резец. И.: 15,9 х 20,7; л.: 16,8 х 20,7

- Государственный Русский музей

- Гр.-21846

Изображен остров Котлин с первыми постройками города Кронштадта. Относится к числу так называемых малых видов, которые подклеивали к большой „Панораме Петербурга” 1716 года работы А. Ф. Зубова. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 34.

Медаль в память взятия Ниеншанца в 1703 г.

- Лицевая и оборотная стороны

- 1716

- Серебро. Д-4,6

- Государственный Русский музей

- Мед.А-514

7 мая 1703 года 16-тысячный корпус под командованием генерала-фельдмаршала Б. П. Шереметева подошел к стенам Ниеншанца, запиравшего выход из Невы. Штурм крепости начался 11 мая, а на следующее утро шведские барабаны забили сигнал сдачи. Выход к морю был открыт окончательно и навсегда.

Немецкий медальер Ф.Г. Мюллер являлся автором многочисленных медалей, выполненных по заказам разных европейских государств, в том числе и России. В 1713–1714 годах по заказу Петра I в мастерской Ф. Г. Мюллера были выполнены штемпели для серии медалей, посвященной победам русского оружия в Северной войне. Серия из 26 сюжетов охватывала период с 1702 по 1714 год. В 1715 году все штемпели были привезены в Москву, и с 1716 началась чеканка медалей. Медаль на взятие Ниеншанца в 1703 году стоит второй в общем списке медалей.

Медали этой серии часто воспроизводились и позднее. Уже в мае 1725 года императрица Екатерина I «соизволила приказать для дач чужестранным министрам, при отпусках их, в презенты сделать в запасе медалей золотых тысячи на три червонных в Берг-коллегии всех рук, которые есть штемпели и на которых блаженные и вечнодостойные памяти Его Императорского Величества славные дела назначены». Алексей Алексеев. // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 16.

Выделенные буквы в латинской легенде сообщают о дате события.

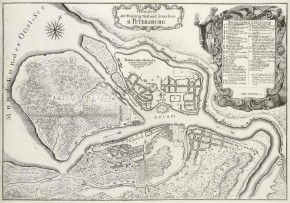

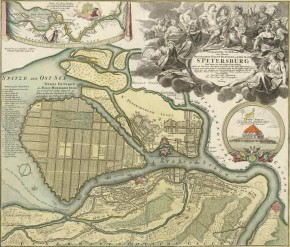

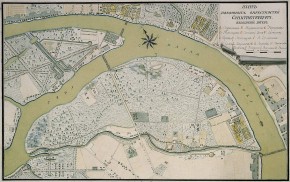

План крепости, города и местоположение Санкт-Петербурга

- 1716

- Гравюра резцом. И.: 48,3 х 70,5; л.: 57,2 х 74,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-38438

Так называемый план Палибина. Скорее всего, оригинал этого плана мог быть составлен в 1715–1716 годах, поскольку в пояснении к плану упомянуты Государственная канцелярия, сгоревшая в 1715 году, и дом сестры Петра I, царевны Наталии Алексеевны, умершей в 1716 году. В то же время отсутствует планировка Васильевского острова по проекту Д. Трезини, которая изображена на всех планах Петербурга после 1717 года. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 17.

Портрет Петра I

- 1718

- Офорт, резец. И.: 53,8 x 40,4; л.: 54,4 x 40,4

- Государственный Русский музей

- Гр-31063

С оригинала К. Моора (1717).

Петр I высоко ценил портрет, исполненный Моором. С него были исполнены гобелены в Париже и миниатюры в Англии. Первоначально гравированные портреты Петра I и Екатерины I с оригиналов Моора были заказаны в мастерской Лармессена в Париже. Но так как Лармессен запросил за работу чрезвычайно дорого, а с выполнением не спешил, Петр I приказал передать заказ Я. Хубракену. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 20.

Заглавный лист книги "Устав морской" (фронтиспис)

- 1720

- Бумага, гравюра резцом. Л. 30,8 х 18,7; И. 29,2 х 16,7

- Государственный Русский музей

- Гр.-22774

Идея фронтисписа принадлежала Петру I. Гравюра представляет собой аллегорическое изображение создания флота в России. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 34.

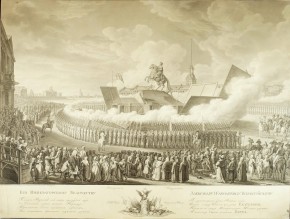

Торжественный ввод в Санкт-Петербург шведских судов после победы при Гренгаме

- 1720

- Офорт. И.: 47,7 x 58,2; л.: 62,2 x 86,3

- Государственный Русский музей

- Гр-32305

Последнее крупное сражение Северной войны между Россией и Швецией состоялось 27 июля 1720 года около острова Гренгам в Балтийском море. Шведский флот, преследуя эскадру под командованием генерал-аншефа Михаила Голицына, попал на мелководье, где был окружен более маневренными русскими судами, взявшими на абордаж четыре фрегата противника. Победа при Гренгаме положила конец доминированию Швеции на Балтике и приблизила заключение Ништадтского мира. Павел Климов // Каталог выставки в Малаге "Династия Романовых". 2017. С. 162.

8 сентября 1720 года четыре шведских фрегата, плененные в сражении при Гренгаме 27 июля 1720 года, в сопровождении кораблей русского военного флота были введены в Неву. Морской парад принимал Петр I. Его ботик изображен на первом плане. Затем русские моряки, плененные шведские офицеры и матросы сошли на берег перед Троицкой площадью и прошли в торжественном марше через специально построенные триумфальные ворота. Работа над гравюрой была начата заранее, и к празднику она уже была готова. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 37.

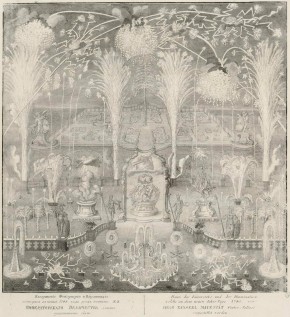

Фейверк по случаю победы при Гренгаме / Гренгамская пирамида

- 1720

- Офорт, резец. И.: 39,8 х 30,4; л.: 41,7 х 33

- Государственный Русский музей

- Гр.-26131

Так называемая Гренгамская пирамида была построена на Троицкой площади в Петербурге по случаю торжества в честь победы в морском сражении при Гренгаме. Она представляла собой обелиск с аллегорическими фигурами и атрибутами‚ а также с картинами, символизирующими победу русского оружия. На гравюре эти картины размещены вокруг пирамиды. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 37.

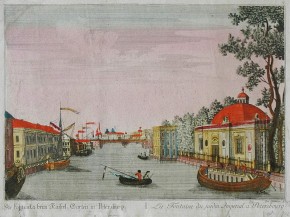

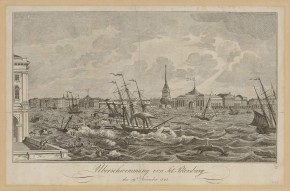

Топографическое изображение новой русской столицы и порта Санкт-Петербурга

- 1721–1723

- Гравюра резцом раскрашенная. И.: 49,4 х 58,8; л.: 55,5 х 63,2

- Государственный Русский музей

- Гр.-38442

Кроме плана Санкт-Петербурга на гравюре также помещена в отдельном прямоугольнике карта течения реки Невы от истока до устья с указанием местоположения города. Гравюра дополнена изображением форта Кроншлот, построенного по собственноручному рисунку Петра I в Финском заливе и являвшегося одним из самых ранних оборонительных сооружений нашего города. Точную дату составления плана установить трудно. В некоторых изданиях он датирован 1717, 1718, 1720 годами. В застроенной части план имеет большое сходство с планом 1716 года, но Васильевский остров изображен согласно предполагавшемуся плану застройки, с сетью каналов, по проекту Д. Трезини. Показаны также каналы, проектировавшиеся на Петербургском острове. Елена Мишина //Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 21.

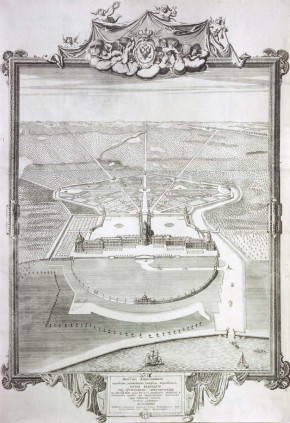

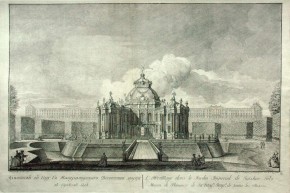

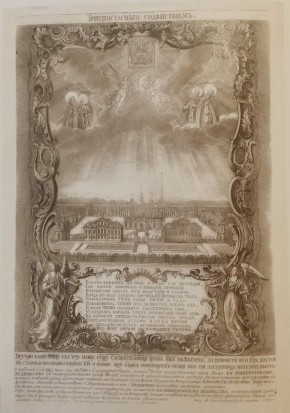

Проект Александро-Невской лавры

- 1723

- Офорт. И.: 87,2 x 53,3; л.: 88,1 x 60,4

- Государственный Русский музей

- Гр-37398

Александро-Невский монастырь основан в 1710 году Петром I в память победы Александра Невского над шведами. Строительство продолжалось в течение всего XVIII века. Первоначальный проект составлен Д. Трезини, но от его проекта в дальнейшем была сохранена только композиционная идея. В 1720-х годах работы вел архитектор Т. Швертфегер. Постройка Троицкого собора по проекту Швертфегера не была закончена из-за технических ошибок в проекте (в 1755 году недостроенный собор разобрали). На гравюре Пикарта Александро-Невская лавра предстает в том виде, в каком она была задумана в начале XVIII века, однако не существовала в действительности. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 19.

Исполнена на двух досках и отпечатана на двух листах бумаги, которые были склеены.

Вид Петербурга

- С гравюры П. Пикарта 1715-1716 года. Для неосуществлённого издания "Книги Марсовой"

- 1727 (оттиск 1774 г.)

- Офорт. И.: 24,2 x 33,7; л.: 25,7 x 36,5

- Государственный Русский музей

- Гр-41990

Исполнена для третьего издания „Книги Марсовой”. Издание не было осуществлено, и гравюру в первой половине ХVIII века не печатали. Позднее её использовали в книге 3. Орфелина „Житие и славные дела Петра Великого” (СПб, 1774). На гравюре изображена деревянная, огороженная балюстрадой набережная левого берега Невы напротив Петропавловской крепости. За Невой панорама центральной части города. Петропавловская крепость изображена с деревянными бастионами. Каменный Петропавловский собор (заложен в 1712 году), который в это время еще не был достроен, представлен с двумя высокими шпилями. Правее крепости – главная площадь города – Троицкая – со зданиями Троицкой церкви, Гостиного двора, Двенадцати коллегий. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 20.

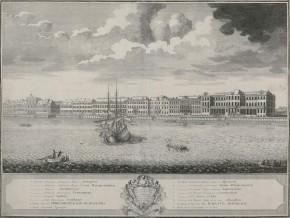

Проспект палат Великого Амирала

- С рисунка Х. Марселиуса (Ch. Marselius). 1725

- 1729

- Офорт, резец. И.: 39 х 65; л.: 50 х 66,9

- Государственный Русский музей

- Гр.-42311

Вид с Невы на набережную от дома графа Апраксина до Зимнего дворца Петра I.

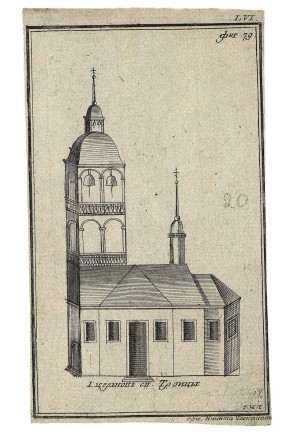

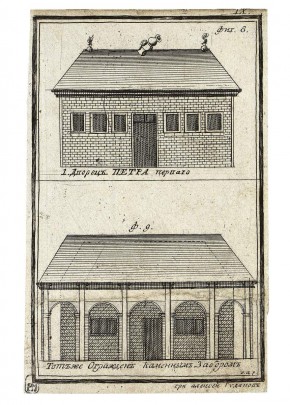

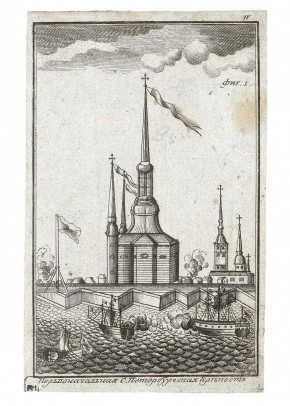

Церковь святой Троицы

- Иллюстрация к книге А. Богданова «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга...». СПб, 1779

- 1729

- Гравюра резцом. И.: 14,3 х 8,6; л.:1 5,4 х 8,8

- Государственный Русский музей

- Гр.-23735

Иллюстрация к книге А. Богданова „Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его с 1703 года по 1751 год <...> Изданное <...> Василием Рубаном“. СПб, 1779 // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 18.

Богданов Андрей (1692–1766) – архивариус и библиотекарь в Петербургской АН – в течение длительного времени собирал материалы по истории Петербурга с момента его основания. В 1752 году он поднес рукопись своего труда Академии. Книгу издали только в 1779 году „иждивением Святейшего Синода" с иллюстрациями, исполненными мастерами Гравировальной мастерской АН на средства генерала-аудитора. Хлебникова, На них с документальной точностью изображены первые здания города. Вероятно, источником послужили изобразительные материалы, местонахождение которых в настоящее время неизвестно. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 18.

Географическая карта Ингерманландии

- С гравюры А. Ростовцева (1727)

- 1734

- Гравюра резцом раскрашенная. И.: 47 х 56; л.: 55,9 х 62,7

- Государственный Русский музей

- Гр.-38775

Карта Ижорской и Шлиссельбургской провинций с указанием местоположения Санкт-Петербурга, украшенная картушем с панорамой Невы у Петропавловской крепости. Скопирована с карты, награвированной Алексеем Ростовцевым для так называемого Атласа Кириллова. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 17.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны

- По собственному рисунку с живописного оригинала Л. Каравака

- 1746

- Офорт, резец, пунктир. И.: 42,4 х 28,5; д.: 43,7 x 29,5; л.: 54 х 33,5

- Государственный Русский музей

- Гр.-30752

Под изображением слева — Peint par L.Caravaque Imp. Peintre de S.M.I. de T. Les R. [Писал Л.Каравак Имп. Художник Е.И.В. Русской Царицы]; справа — Грыд. Iванъ Соколовъ при Акад.Наукъ въ С.П.бургѣ 1746.

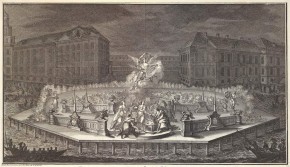

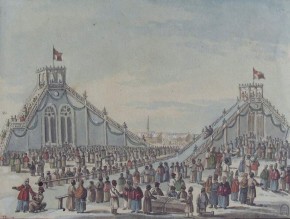

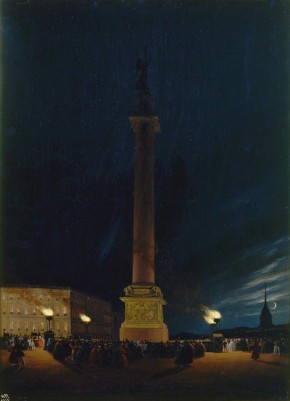

Фейерверк на Новый год перед Зимним Е. И. В. Домом / Фейерверк и иллюминация 1 января 1748 года в Петербурге перед Зимним дворцом

- С рисунка Э. Гриммеля

- 1748

- Офорт, резец. И.: 34,8 х 33,2; л.; 40,8 х 36,6

- Государственный Русский музей

- Гр.-7883

Гравюра служила приложением к изданию: „Крузиус X. Изъяснение иллуминации и фейэрверка <...» СПб, тип. АН, [1747]". Отпечатано 250 экземпляров. Есть изображение этого фейерверка, исполненное гуашью. Празднование Нового года в XVIII веке традиционно сопровождалось фейерверками и иллюминацией. В центре изображен монумент, декорированный щитами с вензелем императрицы Елизаветы Петровны и государственным гербом, над которым лавровыми ветвями выложено число нового года. Над ним в облаках парит символ Провидения Божьего ‒ земной шар ‒- и кормило (руль). Елена Филиппова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 434.

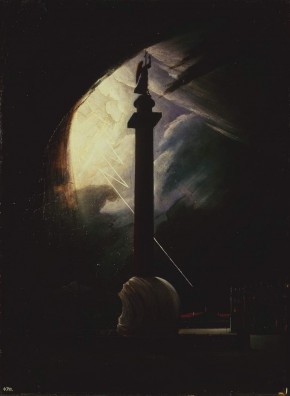

Иллюминация Санкт-Петербургской Академии Наук сентября 6 дня 1750 года... / Иллюминация перед зданием Академии наук в день ее торжественного собрания

- По эскизу Э. Гриммеля

- 1749

- Офорт, резец. И.: 19,3 х 34,4; л.; 24,3 х 36,5

- Государственный Русский музей

- Гр.-28011

Гравюра исполнена в 1749 году, но использовали ее только через год в 1750, так как дата торжественного празднества была перенесена с сентября на ноябрь и, соответственно, чтобы не стирать надпись с доски, была награвирована новая. Старую гравюру с исправленным тушью годом использовали в следующем году для традиционного торжественного заседания АН 6 сентября 1750 года, в день тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны. Прилагалась к изданиям: Торжество Академии наук <...> сентября 6 дня 1750 года. Оформление торжеств в виде иллюминаций являлось характерной приметой культуры XVIII века. Изображен традиционный для фейерверков 30-40-х годов декоративный помост на воде с аллегорическими фигурами в центре. Парящая фигура Благополучия держит щит с вензелем Елизаветы Петровны и рассыпает из рога изобилия плоды и цветы на Свободные Науки. Декорация разворачивается на фоне зданий АН. Елена Филиппова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 434.

Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективой дороги от реки Фонтанки

- По рисунку М. И. Махаева (1749–1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1749–1750

- Офорт, резец. И.: 41,3 х 66,5; д.: [50,2] х 69,1; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3025

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749-1750).

Первоначальный рисунок (не сохранился) М. И. Махаев сделал с натуры в июне 1749 года с Аничковских триумфальных ворот, которые находились на Невском проспекте у Фонтанки.

Слева — Аничков дворец (арх. М. Г. Земцов, Г. Д. Дмитриев, Ф.-Б. Растрелли), его строительство завершилось через год после того, как рисунок Махаева был готов для гравирования, в 1751-м. За ним видна церковь Рождества Богородицы (арх. М. Г. Земцов). Справа — деревянные одноэтажные дома Гофинтендантской конторы. Их снесут спустя год после выхода альбома, в 1754-м. На этом месте будет выстроен дворец И. И. Шувалова (арх. С. И. Чевакинский) и галерея вдоль Фонтанки. Они изображены на живописной копии с гравюры Я. В. Васильева (Ж-3138). По предположению М. А. Алексеевой, рисунок Шуваловского дворца для поздней живописной копии также делал Махаев (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 327). Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 66.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ.; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Яковъ Васильевъ.

Доска в ГРМ

Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений с частью Невской перспективой дороги с западную сторону

- По рисунку М. И. Махаева (1748). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец, второе состояние. И.: 41,8 х 66,5; д.: [50] х 69,5; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3027

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1750-1751).

Первоначальный рисунок (не сохранился) был сделан М. И. Махаевым с Адмиралтейских триумфальных ворот, которые находились на Невском проспекте возле Мойки. Перспективу завершает здание Адмиралтейства (арх. И. К. Коробов). Вдоль его фасада был прорыт канал и насыпан высокий вал, которые хорошо видны на гравюре. Справа — Адмиралтейский луг, за ним — третий Зимний дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли). Вдали справа за Адмиралтейством — башня Кунсткамеры, а слева — церковь Исаакия Далматского. Первое и второе состояния гравюры отличаются надписями (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 99). Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 73.

Под изображением: слева — Подсмотр. Г.Валериiани Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Грид. Мастеръ Григорей Качаловъ

Доска в ГРМ

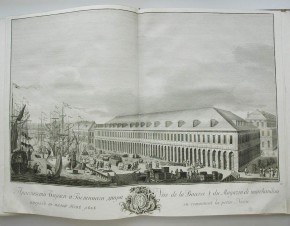

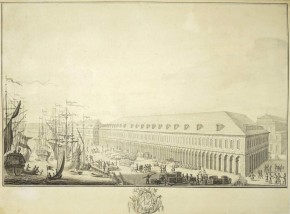

Проспект Биржи и Гостиного двора вверх по малой Неве реке

- По рисунку М. И. Махаева (1749–1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец. И.: 41,2 х 67; д.: [50,5] х 69,6; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3029

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749–1750).

Рисунок М. И. Махаева, послуживший оригиналом для гравюры, не сохранился.

Изображен фасад не дошедшего до наших дней здания Гостиного двора на Васильевском острове (арх. Д. Трезини), выходивший на Малую Неву. Его противоположный фасад виден на гравюре Е. Т. Внукова (Гр.-3032). Здесь находился торговый порт Петербурга. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С.69.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Iванъ Еляковъ

Доска в ГРМ

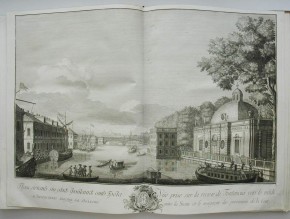

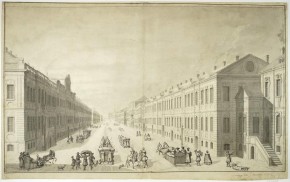

Проспект Государственных Коллегий с частью Гостиного двора с восточную сторону

- По рисунку М. И. Махаева (1749–1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750

- Офорт, резец. И.: 41,2 х 66,3; д.: [50,5] х 68,4; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3032

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749–1750).

Возможно, первоначальный рисунок был сделан М. И. Махаевым в январе — феврале 1749 года с деревянного помоста на льду Невы. Рисунок не сохранился.

Изображена Коллежская площадь на Васильевском острове. Согласно одному из проектов петровского времени это место должно было стать главной административной площадью столицы. Слева — здание Двенадцати коллегий (арх. Д. Трезини), вдоль которого тянется засыпанный впоследствии канал, соединявший Большую и Малую Неву. Справа — не сохранившийся до наших дней Гостиный двор (арх. Д. Трезини). Он был расположен в конце площади, перпендикулярно зданию Двенадцати коллегий. Махаев развернул его так, чтобы создавалось впечатление плотной городской застройки. В центре площади, где нередко проводили публичные наказания, глашатай под барабанный бой читает толпе зевак указ. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 68.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ.; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Екимъ Внуковъ

Доска в ГРМ

Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с Северную сторону

- По рисунку М. И. Махаева (1749–1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец. И.: 41,5 х 67,6; д.: [50]* х 69,2; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3031

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749–1750).

Первоначальный рисунок (не сохранился) М. И. Махаев сделал с натуры в июне 1749 года.

Деревянный Летний дворец Елизаветы Петровны (арх. Ф.-Б. Растрелли), находившийся на месте нынешнего Михайловского замка, изображен с угла, образованного реками Фонтанкой (слева) и Мойкой (справа), так, что мы видим его северный фасад. Южный фасад со стороны парадного двора Махаев изобразил на рисунке 1750–1757 годов (Р-1308), также предназначенном для гравирования, которое, однако, не состоялось. Слева виден угол водовзводной башни, через которую подавалась вода в фонтаны Летнего сада. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 52.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ.; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Алексей Грековъ

Доска в ГРМ

Проспект Невской перспективой дороги от Адмиралтейских ворот к востоку

- По рисунку М. И. Махаева (1748). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец, второе состояние. И.: 41,8 х 66,5; д.: [50] х 69,5; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3026

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1748).

Первоначальный рисунок (не сохранился) был сделан М. И. Махаевым с Адмиралтейских триумфальных ворот, которые находились на Невском проспекте возле реки Мойки. Одноэтажный дом слева на углу Невского и Мойки в 1717–1719 годах принадлежал одному из первых архитекторов Петербурга Ж.-Б. Леблону. В следующем здании по набережной Мойки помещалась Главная полицмейстерская канцелярия. За ней в глубине — купол лютеранской кирхи Петра и Павла. Справа изображены дома барона С. Г. Строганова, сгоревшие в 1750-м. После того, как на их месте для Строганова был выстроен новый дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли), в 1760 году Махаев сделал новый рисунок. Помимо дворца он зарисовал вновь возведенную башню полицмейстерской канцелярии. На основании этого рисунка доску поновил Е. Т. Внуков, так как автор гравюры, Г. А. Качалов, к тому времени скончался (См.: Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер...С. 98, 326). Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 72.

Под изображением: слева — Подсмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Грид. Мастеръ Григорей Качаловъ

Доска в ГРМ

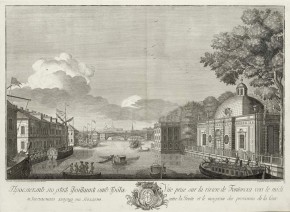

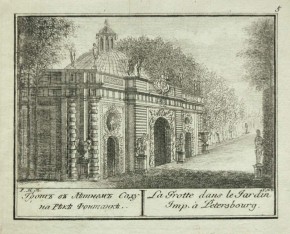

Проспект по реке Фонтанке от Грота и Запасного дворца на полдень

- По рисунку М. И. Махаева (1749–1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец. И.: 41,5 х 66,4; д.: [49,7] х 69,5; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3030

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749–1750).

Первоначальный рисунок (не сохранился) М. И. Махаев сделал с натуры в июне 1749 года.

На правом берегу Фонтанки — Летний сад. Крупным планом изображен павильон Грот (арх. М. И. Земцов), выстроенный в 1725–1727 годах. За ним видны две водонапорные башни (арх. М. И. Земцов), подававшие воду к фонтанам Летнего сада. На левом берегу — Запасной дворец, там хранились продовольственные припасы, необходимые для обслуживания Летнего дворца. Чуть далее — Партикулярная верфь, где строили и чинили частные суда. Деревянный Водовзводный мост перекинут через Фонтанку в том месте, где теперь находится современный Пантелеймоновский мост. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С.75.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михаила Махаевъ.; справа — Гридоровалъ Мастеръ Григорей Качаловъ

Доска в ГРМ

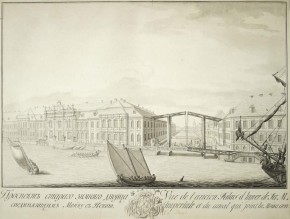

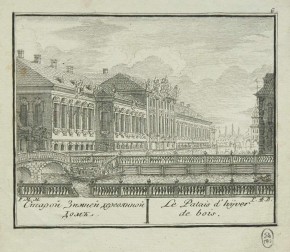

Проспект старого Зимнего дворца с каналом, соединяющим Мойку с Невою

- По рисунку М. И. Махаева (1750). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1750–1751

- Офорт, резец. И.: 41,2 х 66,2; д.: [50] х 69,1; л.: 49,4 х 71,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3028

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1750-1751).

Первоначальный рисунок М. И. Махаев сделал с натуры в апреле 1750 года, затем дорабатывал его в мастерской в апреле — июне. Рисунок не сохранился.

Слева — второй Зимний дворец Петра I (арх. Г.-И. Маттарнови, Д. Трезини). Через Старый Дворцовый канал (ныне — Зимняя канавка) переброшен деревянный подъемный мост. Справа — дом шталмейстера Р. М. Кошелева, его разберут в 1771-м, чтобы освободить место для строительства Большого Эрмитажа. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С.71.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Ефимъ Виноградовъ

Доска в ГРМ

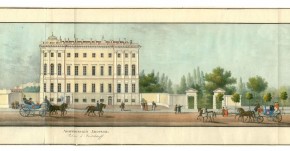

Зимний дворец императрицы Анны Иоанновны со стороны Луговой улицы

- 1751

- Бумага, тушь, перо, кисть. 44,3 x 69,3 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-1309

Натурный рисунок исполнен в октябре 1750 года. В конце 1750 — начале 1751-го вид завершен в мастерской. По неизвестным причинам Штелин и Валериани апробировали его только через два года. Третий каменный Зимний дворец (справа) был выстроен в 1732–1735 годах для Анны Иоанновны по проекту Ф.-Б. Растрелли. В 1757 году, когда рисунок планировали перевести в гравюру и включить в так и не осуществленный альбом петербургских видов, старый Зимний дворец уже начали сносить. Вдали за дворцом видны Адмиралтейство (арх. И. К. Коробов) и церковь Исаакия Далматского (арх. Г.-И. Маттарнови). В центре площади — фонтан, устроенный Растрелли по случаю народного гуляния в дни празднования мира с Турцией (1740). Ко времени создания рисунка фонтан был уже давно разобран, и Махаев изобразил его, по-видимому, по чертежам, которые запрашивал у Растрелли. Луговая улица проходила по юго-восточному краю Адмиралтейского луга и приблизительно по линии границы нынешней Дворцовой площади на участке от арки Главного Штаба до Миллионной улицы. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 20.

Справа внизу железогалловыми чернилами: Appob. Acad. Art. 1753. J. Stehlin. [Одобрено. Академия Художеств. 1753. Я. Штелин*] Ниже тушью: Aprob: Josef Valeriani [Одобрено: Иосиф Валериани**]

* Якоб Штелин, глава образованной при Академии наук в 1748 году Академии художеств, курировал все ее проекты.

** Джузеппе Валериани, под руководством которого Махаев исполнял свои рисунки. Визы Штелина и Валериани, скорее всего, свидетельствуют о том, что рисунок был утвержден для гравирования.

Третий Зимний дворец, возведенный Ф.-Б. Растрелли в 1732–1735 годах для императрицы Анны Иоанновны, находился на месте нынешнего Зимнего дворца, построенного для императрицы Елизаветы Петровны. Дворец был трехэтажный, с высокой черепичной кровлей, с двумя главными подъездами со стороны набережной и со стороны двора. Все здание дворца вмещало в себя: церковь, тронную. залу, семьдесят покоев и театр, который находился со стороны Адмиралтейского луга (ныне — Адмиралтейского проспекта). Ольга Левандовская // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 24.

Миллионная улица от Главной аптеки к Зимнему дворцу

- 1751

- Бумага, тушь, кисть, перо. 43 х 68,6 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-13007

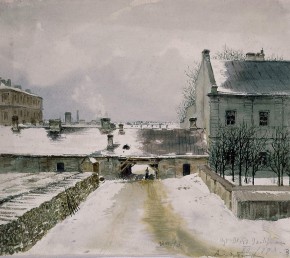

Первый зимний пейзаж в истории русского искусства. Приблизительно в это же время Махаев исполнил вид по Миллионной в другую сторону — «Миллионная улица от новостроящегося Зимнего дворца», известный ныне только по документам. В апреле 1751 года Махаев привозил оба рисунка к Валериани для освидетельствования. Однако визирующая подпись поставлена гораздо позже, по-видимому, в связи с тем, что рисунок решили перевести в гравюру. В 1757 году оба вида Миллионной улицы включили в список сюжетов для нового, так и не осуществленного альбома петербургских видов. Небольшая пристройка с лестницей справа — часть дворца молдавского господаря князя Д. К. Кантемира. Северный фасад этого здания, выходивший на Неву, изображен Махаевым на рисунке «Вид вниз по Неве от Петропавловской крепости». Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 22.

Справа внизу железогалловыми чернилами: Aprobatum dici 9 Decembris 1756 / Josef Valeriani [Одобрено 9 Декабря 1756 / Иосиф Валериани]

Немецкая улица (теперь Миллионная), как и сейчас, начиналась от Лебяжьей канавки и выходила к Дворцовой площади. Махаев очень удачно передал строгую перспективу улицы, обстроенной трехэтажными домами со скромным архитектурным убранством, уводящей зрителя к Зимнему дворцу. Рисунок интересен тем, что представляет собой одно из редких для того времени изображений города зимой. Ольга Левандовская // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 24.

Вид Биржи и Гостиного двора вверх по Малой Неве

- 1751 — начало 1753

- Бумага, тушь, кисть, перо. 20,5 x 27,9 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-60085

Четыре небольших рисунка (Р-60083, Р-60084, Р-60085, Р-60086) повторяют несохранившиеся оригиналы для гравюр альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (СПб, 1753). Вместе с другими четырьмя листами, хранящимися в ГМИИ*, они составляют единую серию. При поступлении в Русский музей рисунки были записаны в инвентарь как работы мастерской Махаева. Основанием для этого послужило их предварительное сравнение с бесспорными работами художника из коллекции Русского музея**. В дальнейшем крупнейший исследователь творчества Махаева М. А. Алексеева писала об их авторстве более определенно: «макросъемка деталей <...> с увеличением в 6–12 раз показала», что они настолько близки деталям и технике исполнения рисунков Махаева, что это «дает основание говорить об одном авторе»***. В ее монографии о художнике воспроизведены два из четырех небольших рисунков из собрания Русского музея с авторством Махаева. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 40-41.

* В коллекции ГМИИ находятся рисунки: «Проспект по реке Фонтанке на полдень от Грота и Запасного дворца», «Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективой дороги от реки Фонтанки», «Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с северную сторону» и вид Адмиралтейства (см.: Александрова Н. И. Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века. Книга 1. А-П / ГМИИ. М., 2004. С. 423–427, № 789–792).

** Предварительное сравнение было проведено старшим научным сотрудником отдела рисунка ГРМ Е. И. Гавриловой, заведующим отделом рисунка Г. И. Чугуновым и старшим научным сотрудником отдела гравюры ГРМ М. А. Алексеевой (см.: Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 140).

*** Алексеева М. А. Указ. соч. С. 144.

Вероятно, серию маленьких рисунков создавали в то время, когда работа над гравированными досками еще не была завершена. Об этом свидетельствуют не только различия в стаффаже. На некоторых рисунках полностью или частично отсутствуют надписи. А те, что есть, не во всем совпадают с надписями на гравюрах. Такая вариативность текстов была возможна только в недолгий период, когда они еще не были окончательно утверждены. Доказательством ранней датировки также может служить изображение двух небольших домов барона С. Г. Строганова на рисунке с видом Невской перспективы (Р-60086). В 1760 году, после того как на этом месте был выстроен Строгановский дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли), Махаев сделал новый рисунок, на основании которого в 1761-м соответствующие изменения внесли и в гравюру* (Гр.-31704). Все восемь небольших петербургских видов некогда продавали в Лондоне в книжном магазине «Henry Sotheran & Co» как работы английского художника Томаса Мэлтона**. М. А. Алексеева убедительно доказала ошибочность этой атрибуции***. Вероятно, у Махаева или кого-нибудь из его окружения были связи в издательской среде английской столицы. Не исключено, что гравюры по оригиналам Махаева могли выходить в Лондоне раньше, чем в Петербурге. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 42.

* См.: Алексеева М. А. Кто был автором видов Петербурга XVIII в., которые сто лет назад продавались в одном из книжных магазинов Лондона, а совсем недавно появились в двух крупнейших музейных собраниях России? // Алексеева М. А. Из истории русской гравюры XVII — начала XIX в. М.; СПб, 2013. С. 356–357.

** Рисунки продавались в Лондоне на рубеже XX века (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 141); они перечислены и воспроизведены в каталоге магазина «Henry Sotheran & Co» (Illustrated Catalogue of Beautiful Old Engravings of the English and French Schools. Drawings of St.Petersburg … for sale… by Henry Sotheran & Co…London (s.a.).

*** Алексеева М. А. Томас Мэлтон или Михайло Махаев? // Мир музея. 1997. № 5. С. 40–45.

Вид Государственных коллегий и Биржи (Гостиного двора)

- 1751 — начало 1753

- Бумага, тушь, кисть, перо. 20,9 x 28,1 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-60084

Четыре небольших рисунка (Р-60083, Р-60084, Р-60085, Р-60086) повторяют несохранившиеся оригиналы для гравюр альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (СПб, 1753). Вместе с другими четырьмя листами, хранящимися в ГМИИ*, они составляют единую серию. При поступлении в Русский музей рисунки были записаны в инвентарь как работы мастерской Махаева. Основанием для этого послужило их предварительное сравнение с бесспорными работами художника из коллекции Русского музея**. В дальнейшем крупнейший исследователь творчества Махаева М. А. Алексеева писала об их авторстве более определенно: «макросъемка деталей <...> с увеличением в 6–12 раз показала», что они настолько близки деталям и технике исполнения рисунков Махаева, что это «дает основание говорить об одном авторе»***. В ее монографии о художнике воспроизведены два из четырех небольших рисунков из собрания Русского музея с авторством Махаева. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 40-41.

* В коллекции ГМИИ находятся рисунки: «Проспект по реке Фонтанке на полдень от Грота и Запасного дворца», «Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективой дороги от реки Фонтанки», «Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с северную сторону» и вид Адмиралтейства (см.: Александрова Н. И. Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века. Книга 1. А-П / ГМИИ. М., 2004. С. 423–427, № 789–792).

** Предварительное сравнение было проведено старшим научным сотрудником отдела рисунка ГРМ Е. И. Гавриловой, заведующим отделом рисунка Г. И. Чугуновым и старшим научным сотрудником отдела гравюры ГРМ М. А. Алексеевой (см.: Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 140).

*** Алексеева М. А. Указ. соч. С. 144.

Вероятно, серию маленьких рисунков создавали в то время, когда работа над гравированными досками еще не была завершена. Об этом свидетельствуют не только различия в стаффаже. На некоторых рисунках полностью или частично отсутствуют надписи. А те, что есть, не во всем совпадают с надписями на гравюрах. Такая вариативность текстов была возможна только в недолгий период, когда они еще не были окончательно утверждены. Доказательством ранней датировки также может служить изображение двух небольших домов барона С. Г. Строганова на рисунке с видом Невской перспективы (Р-60086). В 1760 году, после того как на этом месте был выстроен Строгановский дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли), Махаев сделал новый рисунок, на основании которого в 1761-м соответствующие изменения внесли и в гравюру* (Гр.-31704). Все восемь небольших петербургских видов некогда продавали в Лондоне в книжном магазине «Henry Sotheran & Co» как работы английского художника Томаса Мэлтона**. М. А. Алексеева убедительно доказала ошибочность этой атрибуции***. Вероятно, у Махаева или кого-нибудь из его окружения были связи в издательской среде английской столицы. Не исключено, что гравюры по оригиналам Махаева могли выходить в Лондоне раньше, чем в Петербурге. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 42.

* См.: Алексеева М. А. Кто был автором видов Петербурга XVIII в., которые сто лет назад продавались в одном из книжных магазинов Лондона, а совсем недавно появились в двух крупнейших музейных собраниях России? // Алексеева М. А. Из истории русской гравюры XVII — начала XIX в. М.; СПб, 2013. С. 356–357.

** Рисунки продавались в Лондоне на рубеже XX века (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 141); они перечислены и воспроизведены в каталоге магазина «Henry Sotheran & Co» (Illustrated Catalogue of Beautiful Old Engravings of the English and French Schools. Drawings of St.Petersburg … for sale… by Henry Sotheran & Co…London (s.a.).

*** Алексеева М. А. Томас Мэлтон или Михайло Махаев? // Мир музея. 1997. № 5. С. 40–45.

Вид Невской перспективой дороги от Адмиралтейских триумфальных ворот к востоку

- 1751 — начало 1753

- Бумага, тушь, кисть, перо. 20,5 x 27,8 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-60086

Четыре небольших рисунка (Р-60083, Р-60084, Р-60085, Р-60086) повторяют несохранившиеся оригиналы для гравюр альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (СПб, 1753). Вместе с другими четырьмя листами, хранящимися в ГМИИ*, они составляют единую серию. При поступлении в Русский музей рисунки были записаны в инвентарь как работы мастерской Махаева. Основанием для этого послужило их предварительное сравнение с бесспорными работами художника из коллекции Русского музея**. В дальнейшем крупнейший исследователь творчества Махаева М. А. Алексеева писала об их авторстве более определенно: «макросъемка деталей <...> с увеличением в 6–12 раз показала», что они настолько близки деталям и технике исполнения рисунков Махаева, что это «дает основание говорить об одном авторе»***. В ее монографии о художнике воспроизведены два из четырех небольших рисунков из собрания Русского музея с авторством Махаева. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 40-41.

* В коллекции ГМИИ находятся рисунки: «Проспект по реке Фонтанке на полдень от Грота и Запасного дворца», «Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективой дороги от реки Фонтанки», «Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с северную сторону» и вид Адмиралтейства (см.: Александрова Н. И. Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века. Книга 1. А-П / ГМИИ. М., 2004. С. 423–427, № 789–792).

** Предварительное сравнение было проведено старшим научным сотрудником отдела рисунка ГРМ Е. И. Гавриловой, заведующим отделом рисунка Г. И. Чугуновым и старшим научным сотрудником отдела гравюры ГРМ М. А. Алексеевой (см.: Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 140).

*** Алексеева М. А. Указ. соч. С. 144.

Вероятно, серию маленьких рисунков создавали в то время, когда работа над гравированными досками еще не была завершена. Об этом свидетельствуют не только различия в стаффаже. На некоторых рисунках полностью или частично отсутствуют надписи. А те, что есть, не во всем совпадают с надписями на гравюрах. Такая вариативность текстов была возможна только в недолгий период, когда они еще не были окончательно утверждены. Доказательством ранней датировки также может служить изображение двух небольших домов барона С. Г. Строганова на рисунке с видом Невской перспективы (Р-60086). В 1760 году, после того как на этом месте был выстроен Строгановский дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли), Махаев сделал новый рисунок, на основании которого в 1761-м соответствующие изменения внесли и в гравюру* (Гр.-31704). Все восемь небольших петербургских видов некогда продавали в Лондоне в книжном магазине «Henry Sotheran & Co» как работы английского художника Томаса Мэлтона**. М. А. Алексеева убедительно доказала ошибочность этой атрибуции***. Вероятно, у Махаева или кого-нибудь из его окружения были связи в издательской среде английской столицы. Не исключено, что гравюры по оригиналам Махаева могли выходить в Лондоне раньше, чем в Петербурге. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 42.

* См.: Алексеева М. А. Кто был автором видов Петербурга XVIII в., которые сто лет назад продавались в одном из книжных магазинов Лондона, а совсем недавно появились в двух крупнейших музейных собраниях России? // Алексеева М. А. Из истории русской гравюры XVII — начала XIX в. М.; СПб, 2013. С. 356–357.

** Рисунки продавались в Лондоне на рубеже XX века (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 141); они перечислены и воспроизведены в каталоге магазина «Henry Sotheran & Co» (Illustrated Catalogue of Beautiful Old Engravings of the English and French Schools. Drawings of St.Petersburg … for sale… by Henry Sotheran & Co…London (s.a.).

*** Алексеева М. А. Томас Мэлтон или Михайло Махаев? // Мир музея. 1997. № 5. С. 40–45.

Вид на старый Зимний дворец и канал, соединяющий Мойку с Невою

- 1751 — начало 1753

- Бумага, тушь, кисть, перо. 21,2 x 28 (очерчен)

- Государственный Русский музей

- Р-60083

Четыре небольших рисунка (Р-60083, Р-60084, Р-60085, Р-60086) повторяют несохранившиеся оригиналы для гравюр альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (СПб, 1753). Вместе с другими четырьмя листами, хранящимися в ГМИИ*, они составляют единую серию. При поступлении в Русский музей рисунки были записаны в инвентарь как работы мастерской Махаева. Основанием для этого послужило их предварительное сравнение с бесспорными работами художника из коллекции Русского музея**. В дальнейшем крупнейший исследователь творчества Махаева М. А. Алексеева писала об их авторстве более определенно: «макросъемка деталей <...> с увеличением в 6–12 раз показала», что они настолько близки деталям и технике исполнения рисунков Махаева, что это «дает основание говорить об одном авторе»***. В ее монографии о художнике воспроизведены два из четырех небольших рисунков из собрания Русского музея с авторством Махаева. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 40-41.

* В коллекции ГМИИ находятся рисунки: «Проспект по реке Фонтанке на полдень от Грота и Запасного дворца», «Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью Санкт-Петербурга и Невской перспективой дороги от реки Фонтанки», «Проспект Летнего Ее Императорского Величества дому с северную сторону» и вид Адмиралтейства (см.: Александрова Н. И. Русский рисунок XVIII — первой половины XIX века. Книга 1. А-П / ГМИИ. М., 2004. С. 423–427, № 789–792).

** Предварительное сравнение было проведено старшим научным сотрудником отдела рисунка ГРМ Е. И. Гавриловой, заведующим отделом рисунка Г. И. Чугуновым и старшим научным сотрудником отдела гравюры ГРМ М. А. Алексеевой (см.: Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 140).

*** Алексеева М. А. Указ. соч. С. 144.

Вероятно, серию маленьких рисунков создавали в то время, когда работа над гравированными досками еще не была завершена. Об этом свидетельствуют не только различия в стаффаже. На некоторых рисунках полностью или частично отсутствуют надписи. А те, что есть, не во всем совпадают с надписями на гравюрах. Такая вариативность текстов была возможна только в недолгий период, когда они еще не были окончательно утверждены. Доказательством ранней датировки также может служить изображение двух небольших домов барона С. Г. Строганова на рисунке с видом Невской перспективы (Р-60086). В 1760 году, после того как на этом месте был выстроен Строгановский дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли), Махаев сделал новый рисунок, на основании которого в 1761-м соответствующие изменения внесли и в гравюру* (Гр.-31704). Все восемь небольших петербургских видов некогда продавали в Лондоне в книжном магазине «Henry Sotheran & Co» как работы английского художника Томаса Мэлтона**. М. А. Алексеева убедительно доказала ошибочность этой атрибуции***. Вероятно, у Махаева или кого-нибудь из его окружения были связи в издательской среде английской столицы. Не исключено, что гравюры по оригиналам Махаева могли выходить в Лондоне раньше, чем в Петербурге. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 42.

* См.: Алексеева М. А. Кто был автором видов Петербурга XVIII в., которые сто лет назад продавались в одном из книжных магазинов Лондона, а совсем недавно появились в двух крупнейших музейных собраниях России? // Алексеева М. А. Из истории русской гравюры XVII — начала XIX в. М.; СПб, 2013. С. 356–357.

** Рисунки продавались в Лондоне на рубеже XX века (Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 141); они перечислены и воспроизведены в каталоге магазина «Henry Sotheran & Co» (Illustrated Catalogue of Beautiful Old Engravings of the English and French Schools. Drawings of St.Petersburg … for sale… by Henry Sotheran & Co…London (s.a.).

*** Алексеева М. А. Томас Мэлтон или Михайло Махаев? // Мир музея. 1997. № 5. С. 40–45.

Слева внизу от герба-виньетки Петербурга авторская надпись тушью: Проспектъ стараго зимняго дворца / соединяющимъ Мойку съ Невою.

Справа внизу от герба-виньетки Петербурга авторская надпись тушью: Vue de l ancien Palais d hyver de Sa M. / Imperiale et du canal qui joint la Moika avec.

Ниже железогалловыми чернилами: la Neva (Вид старого зимнего дворца Ее Императорского Величества и канала, соединяющего Мойку с Невою)

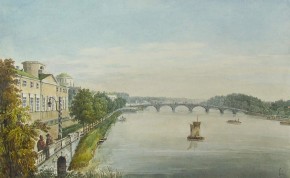

Проспект вверх по Неве реке к востоку между Галерной верфью и 13 линией Васильевского острова

- По рисунку М. И. Махаева (1749). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1751–1753

- Офорт, резец, две доски. И.: 41,5 х 134,3; д. (1): [49,5 х 69]; д. (2): [49,7 х 68,5]; л.: 49,4 х 139,9

- Государственный Русский музей

- Гр.-3023

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749).

Четыре большие видовые гравюры (Гр.-3021, Гр.-3022, Гр.-3023, Гр.-3024) почти полностью охватывают застроенную акваторию Невы. Первоначальные рисунки М. И. Махаев делал зимой — ранней весной 1749 года с высоких деревянных помостов, выстроенных для этого на невском льду. Дорабатывал «проспекты» в мастерской в апреле — июне 1749-го. Рисунки не сохранились.

Перспектива раскрывается в сторону Исаакиевского моста, откуда, в свою очередь, был исполнен другой вид, переведенный в гравюру Я. В. Васильевым (Гр.-3022).

Слева, на набережной Васильевского острова — Морской шляхетский кадетский корпус (ранее — дворец генерал-фельдмаршала Б.-Х. Миниха). Завершает набережную здание Кунсткамеры. Справа — берег Адмиралтейского острова (ныне Английская набережная), показанный со стороны Галерной верфи. Угловой дом был выстроен для известного промышленника Н. Н. Демидова. В глубине видна церковь Исаакия Далматского (арх. Г.-И. Маттарнови) и Исаакиевский наплавной мост. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 65.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ.; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова Грид. Iванъ Еляковъ

Доски в ГРМ

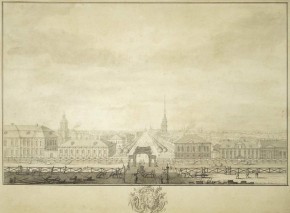

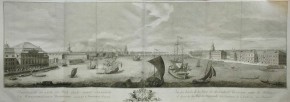

Проспект вверх по Неве реке от Адмиралтейства и Академии Наук к востоку

- По рисунку М. И. Махаева (1749). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1751–1753

- Офорт, резец, две доски. И.: 41,6 х 134,4; д. (1): [50,7 х 70,6]; д. (2): [49,7 х 68,5]; л.: 49,4 х 140,5

- Государственный Русский музей

- Гр.-3021

По рисунку М. И. Махаева. 1749

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749).

Четыре большие видовые гравюры (Гр.-3021, Гр.-3022; Гр.-3023, Гр.-3024) почти полностью охватывают застроенную акваторию Невы. Первоначальные рисунки М. И. Махаев делал зимой — ранней весной 1749 года с высоких деревянных помостов, выстроенных для этого на невском льду. Дорабатывал «проспекты» в мастерской в апреле — июне 1749-го. Рисунки не сохранились.

Почти с этой же точки, но в другую сторону разворачивается вид, награвированный Г. А. Качаловым (Гр.-3024).

Справа, на набережной Васильевского острова — бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны (вдовы царя Иоанна Алексеевича; арх. Г.-И. Маттарнови, Г. Киавери, М. Г. Земцов), который в середине XVIII века занимали художественные мастерские Академии наук. Тут помещались, среди прочих, Рисовальная, Ландкартная и Гравировальная палаты, где работал Махаев и где граверы резали доски по его оригиналам. Далее — Петропавловская крепость. Справа, на Верхней набережной (ныне Дворцовая) — третий Зимний дворец, выстроенный для Анны Иоанновны (арх. Ф.- Б. Растрелли). Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 55.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г. Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова Грид. Ефимъ Виноградовъ

Доски в ГРМ

* Изображение отпечатано с двух медных досок (Гр. Д.-761; Гр. Д.-760) на двух отдельных листах, которые затем были склеены. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 54.

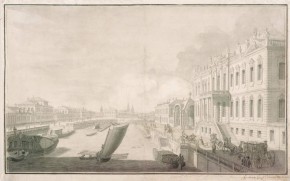

Проспект вниз по Неве реке между Зимним Ее Императорского Величества домом и Академией Наук

- По рисунку М. И. Махаева (1749). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1751–1753

- Офорт, резец, две доски. И.: 41,2 х 134,9; д. (1): [51,3 х 69,2]; д. (2): [49,8 х 68,5]; л.: 49,4 х 139,4

- Государственный Русский музей

- Гр.-3024

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749).

Четыре большие видовые гравюры (Гр.-3021, Гр.-3022, Гр.-3023, Гр.-3024) почти полностью охватывают застроенную акваторию Невы. Первоначальные рисунки М. И. Махаев делал зимой — ранней весной 1749 года с высоких деревянных помостов, выстроенных для этого на невском льду. Дорабатывал «проспекты» в мастерской в апреле — июне 1749-го. Рисунки не сохранились.

Почти с этой же точки, но в другую сторону разворачивается вид, награвированный Е. Г. Виноградовым (Гр.-3021).

Слева, на Верхней набережной (ныне Дворцовая) — третий Зимний дворец (арх. Ф.-Б. Растрелли). Далее видны Адмиралтейство (арх. И. К. Коробов) и церковь Исаакия Далматского (арх. Г.-И. Маттарнови). Справа, на набережной Васильевского острова — бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны (арх. Г.-И. Маттарнови, Г. Киавери, М. Г. Земцов), который в середине XVIII века занимали художественные мастерские Академии наук. Дальше — здание Кунсткамеры (арх. Г.-И. Маттарнови, Н.-Ф. Гербель, Г. Киавери, М. Г. Земцов). После пожара 1747 года для сохранности его покрыли тесом, а башни не было вовсе. Махаев изобразил фасад по гравированным чертежам из альбома «Палаты Санкт-Петербургской императорской Академии наук…» (СПб, 1741). Гравированные медные доски см.: ил. 29–30 Гр. Д.-953; Гр. Д.-954. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 60.

Под изображением: слева — Подсмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Грид. Мастеръ Григорей Качаловъ

Доски в ГРМ

Проспект вниз по Неве реке от Невского моста между Исаакиевскою церковью и корпусом кадетским

- По рисунку М. И. Махаева (1749). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753)

- 1751–1753

- Офорт, резец, две доски. И.: 41,5 х 133; д. (1): [49,5 х 68,1]; д. (2): [49,7 х 68,6]; л.: 49,4 х 139,2

- Государственный Русский музей

- Гр.-3022

Гравюра из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (1753) выполнена по рисунку М. И. Махаева (1749).

Четыре большие видовые гравюры (Гр.-3021, Гр.-3022, Гр.-3023, Гр.-3024) почти полностью охватывают застроенную акваторию Невы. Первоначальные рисунки М. И. Махаев делал зимой — ранней весной 1749 года с высоких деревянных помостов, выстроенных для этого на невском льду. Дорабатывал «проспекты» в мастерской в апреле — июне 1749-го. Рисунки не сохранились.

Перспектива раскрывается в сторону Галерной верфи, откуда, в свою очередь, был исполнен другой вид, переведенный в гравюру И. П. Еляковым (Гр.-3023).

На первом плане — Исаакиевский наплавной мост. Слева — угол колокольни Исаакиевской церкви (арх. Г.-И. Маттарнови). Далее на левом берегу — дворец канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, для которого Махаев в 1750-е годы исполнил рисунки имения на Каменном острове, затем переведенные в гравюру (Гр.-31866; Гр.-31864; Гр.-35023). Справа, на набережной Васильевского острова — Сухопутный шляхетский кадетский корпус (ранее — дворец А. Д. Меншикова, арх. Д.-М. Фонтана, И.-Г. Шедель). Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С.59.

Под изображением: слева — Подcмотр. Г.Валериiани, Снималъ Подмастерья Михайла Махаевъ; справа — Подcмотр. Мастера Iвана Соколова, Грид. Яковъ Васильевъ. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 58.

Доски в ГРМ

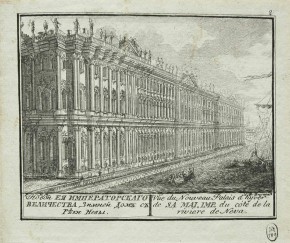

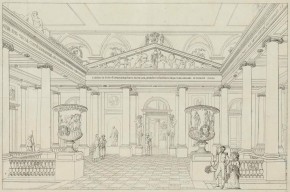

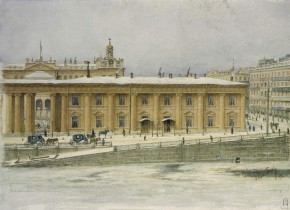

Вид на Адмиралтейство / Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений с частью Невской перспективной дороги в западную сторону

- По рисунку М. И. Махаева (1748). Из альбома «План столичного города Санкт-Петербурга...» (1753). 1750–1751

- 1753

- Бумага, гравюра резцом. И.: 41,5 х 67,1; л.: 51 х 69,5

- Государственный Русский музей

- Гр.-3062

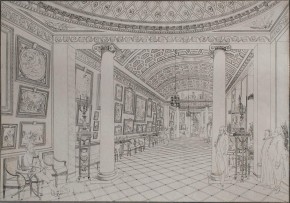

Лист из альбома „План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Академии наук и Художеств в Санкт-Петербурге в 1753 году". Издание исполнено к 50-летию со дня основания города. Кроме плана Петербурга в альбом входили 12 видов, лучших зданий и панорам города. Изображено здание, построенное в 1732–1738 годах по проекту И. К. Коробова. Адмиралтейство показано со стороны Невского проспекта. На гравюре хорошо видны крепостные валы с пушками и рвы, окружавшие этот важнейший военный объект ХVIII века. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 38.

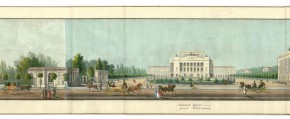

Проспект Невской перспективной дороги от Адмиралтейских триумфальных ворот к востоку

- С оригинала М. И. Махаева

- 1753 (?)

- Гравюра резцом. И.: 41,8 х 66,3; Л.: 51 х 73,2

- Государственный Русский музей

- Гр.-3063

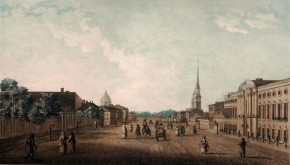

На первом плане набережная реки Мойки. В центре мост и перспектива Невского проспекта. Справа — Строгановский дворец, построенный по проекту Ф. Б. Растрелли в 1753—1754 годах, за ним — колокольня со шпилем церкви Рождества Богородицы, построенной в 1733-1737 гг. по образцу Петропавловского собора. Ее автором предположительно был архитектор М. Г. Земцов. Подробнее см. на сайте Казанского собора.

Проспект вверх по Неве от Адмиралтейства и Академии наук к востоку

- С оригинала М. И. Махаева

- 1753

- Гравюра резцом. И.: 41,3 х 133,3; л.: 49 х 133,3

- Государственный Русский музей

- Гр.-3057

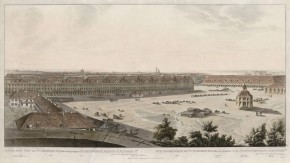

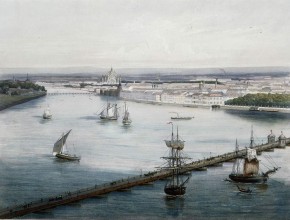

Входил в альбом „План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Академии Наук и Художеств в Санкт-Петербурге в 1753 году“. Издание исполнено к 50-летию со дня основания города. Кроме плана Петербурга в альбом входили 12 видов лучших зданий и панорам города. Изображена панорама берегов Невы вверх по течению. Слева — Васильевский остров, справа — Адмиралтейская часть. На низком берегу Васильевского острова изображен дворец царицы Прасковьи Федоровны (вдовы царя Иоанна Алексеевича), около него — деревянный причал для лодок. За дворцом Прасковьи Федоровны – Петропавловская крепость на Заячьем, острове. На деревянной Дворцовой набережной — третий Зимний дворец и далее жилые дома. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 22.

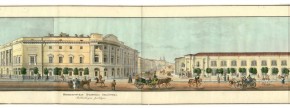

Проспект вниз по Неве между Зимним <...> Домом и Академией наук

- С оригинала М. И. Махаева

- 1753

- Гравюра резцом. И.: 41,5 х 135; л.: 48,6 х 1361

- Государственный Русский музей

- Гр.-3060

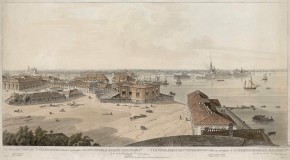

Вид входил в альбом „План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Академии наук и Художеств в Санкт-Петербурге в 1753 году“. Представлена панорама набережных Невы вниз по течению. Справа – берег Васильевского острова, слева — Адмиралтейская часть. На Васильевском острове видны Кунсткамера, дворец царицы Прасковьи Федоровны, занимаемый Академией наук, здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова. В Адмиралтейской части изображены третий Зимний дворец, Адмиралтейство, церковь Исаакия Далматского, дворец А. П. Бестужева-Рюмина и далее жилая застройка набережной. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 22.

Проспект по реке Фонтанке от Грота и запасного дворца на полдень

- 1753

- Офорт, резец. И.: 40,5 х 66,1; л.: 62,5 х 82,5

- Государственный Русский музей

- Гр.-3066

Справа на берегу Фонтанки в Летнем саду виден построенный в 1713–1723 годах увеселительный павильон Грот. В глубине — Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны и Водовзводный мост, по которому во дворец подавалась вода. Елена Мишина // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 24.

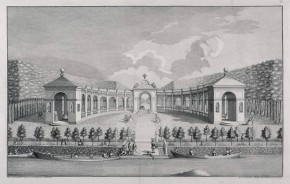

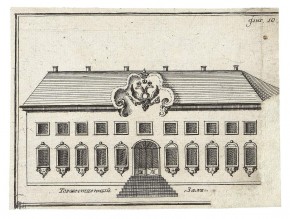

Амфитеатр для увеселения каждого на Каменном острове

- По рисунку М. И. Махаева. 1753. Оттиск 1770-х

- 1754

- Офорт, резец. И.: 40,1 х 65,1; д.: 48,4 х 67,2; л.: 53,7 х 75

- Государственный Русский музей

- Гр.-35023

При печати нижняя часть доски была закрыта листом бумаги, поэтому на гравюре не видна надпись. Вероятно, оттиск отпечатали после смерти супруги Бестужева-Рюмина — Анны Ивановны (скончалась в 1762 году), которой официально принадлежал остров и чье имя упоминалось в надписи. Скорее всего, оттиск следует датировать

1770-ми годами, когда доски с видами Каменного острова находились в Морском кадетском корпусе и с них делали отпечатки для продажи. Изображена часть парка в усадьбе Бестужевых-Рюминых на Каменном острове, отведенная для общественных гуляний, о чем свидетельствует надпись на трех языках на фронтоне амфитеатра: «Для всех честных людей». Рисунок Махаева хранится в Российской национальной библиотеке. Он существенно отличается от гравюры в изображении стаффажа и архитектуры. Исследователи не пришли к единому мнению не только в отношении его датировки (либо 1753-й1, либо 1754–17572 годы), но и по поводу того, служил ли этот рисунок непосредственным образцом для гравюры или является позднейшим вариантом первоначального оригинала.

1. Малиновский К. В. Указ. соч. С. 107.

2. Алексеева М. А. Михайло Махаев — мастер... С. 147, 435.

Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 79.

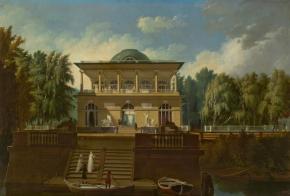

Воодушевленный гравюрами альбома 1753 года1, всесильный канцлер императрицы Елизаветы Петровны граф А. П. Бестужев-Рюмин задумал издать виды собственной загородной усадьбы на Каменном острове. В 1746 году он приобрел весь остров целиком и теперь отстраивал на его юго-восточной Стрелке дворец, комплекс служебных построек, павильонов и галерей. Строительство было в самом разгаре, а владелец уже заказал гравюры мастерам Академии наук, которые трудились в это время над «знатнейшими проспектами» Петербурга. Рисунки исполнил М. И. Махаев. Как обычно сочетая натурную съемку местности и работу по архитектурным проектам, он делал видимым незримое — во славу великого канцлера России. В 1753–1757 годах граверы Академии наук под руководством мастера И. А. Соколова вырезали доски по махаевским рисункам. В Русском музее находятся три из семи листов Каменноостровской серии. Надписи на гравюрах сообщают о принадлежности имения графине А. И. Бестужевой-Рюминой, гофмейстерине двора ее императорского величества. Канцлер оформил собственность на имя супруги с целью обезопасить приобретаемый остров от конфискации в случае изменения своего положения при дворе. Его опасения оказались не напрасны — в 1758 году, замешанный в интригах против императрицы Елизаветы Петровны и наследника престола Петра Федоровича, канцлер попал под следствие. После смерти жены в 1762 году усадьба по наследству перешла Бестужеву-Рюмину и тут же была конфискована в казну. Однако судьба еще раз оказала милость бывшему канцлеру. Взошедшая на престол Екатерина II в память особых заслуг перед ней Бестужева-Рюмина вернула ему Каменноостровский дворец — место ее недавних тайных встреч со Станисловом Августом Понятовским. А через три года императрица сама приобрела остров. Облик Каменноостровского архитектурного ансамбля в имении Бестужева-Рюмина сейчас известен только благодаря гравюрам по махаевским рисункам.

1. А. П. Бестужев-Рюмин получил альбом с видами Петербурга в числе первых, 25 апреля 1753 года. Однако гравюры «знатнейших проспектов» он знал и раньше, когда работа над ними еще не была завершена. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 76.

Под изображением: слева — Грид. при Академiи Наукъ и Художествъ въ С.Петербургѣ

Вид Невского проспекта от Аничкова моста с домом И. И. Шувалова

- По видоизмененной гравюре Я. В. Васильева (1750–1751) с рисунка М. И. Махаева (1749–1750)

- Третья четверть XVIII века

- Холст, масло. 87 x 134

- Государственный Русский музей

- Ж-3138

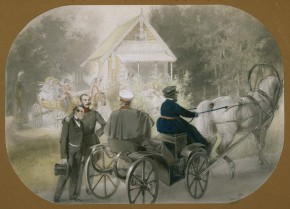

Исполнен по видоизмененной гравюре Я. В. Васильева (1750–1751; Гр.-3025) с рисунка М. И. Махаева (1749–1750) „Проспект новопостроенных палат против Аничковских ворот от восточной стороны с частью. Санкт-Петербурга и Невской перспективной. дороги от реки Фонтанки”. В 1753–1755 на участке между Итальянской улицей, Невским проспектом и Фонтанкой архитектором С.И. Чевакинским был построен для И. И. Шувалова: дворец со служебными флигелями и садом, изображение которого видно справа. Слева — Аничков дворец. Елена Столбова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 27.

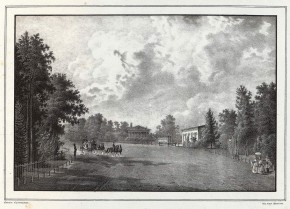

Охотничий павильон в Зверинце Царского Села

- 1755

- Бумага на холсте, тушь, кисть, перо. 41,7 х 65,1 (очерчен, в свету)

- Государственный Русский музей

- Р-1312

Загородная серия <Махаева> состояла из пяти листов. Три больших вида представляли три загородных дворца, а еще два пейзажа поменьше – павильоны в Царскосельском парке (Гр.-31861, Гр.-31858). Если дворцы в Царском Селе (Гр.-31868, Гр.-31969) и Петергофе (Гр.-3129) изображены Махаевым фронтально, так, как это было принято еще в петровское время, то ракурс дворца в Ораниенбауме (Гр.-31782) гораздо более современен. Юлия Ходько. Похвала столичному городу Санкт-Петербургу // Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 13.

Работая над видами пригородов, Махаев, без сомнения, пользовался собственной камерой-обскурой. Документы впервые упоминают о ней в 1753 году. Это приспособление значительно ускоряло натурный этап работы. Но камера-обскура не позволяла снимать протяженный вид целиком, так как изображение в ней фокусировалось неравномерно. Поэтому пейзаж приходилось компоновать в мастерской из снятых с помощью камеры-обскуры фрагментов. Работа над пятью рисунками загородных резиденций продолжалась в течение 1754–1756 годов. До наших дней дошли три из них. Вероятно, именно они послужили оригиналами для гравюр пригородной серии — это виды дворцов в Ораниенбауме (1756) и Петергофе (Р-28996) и Охотничьего павильона в Царском Селе (Р-1312). Еще один лист с изображением Ораниенбаумского дворца (Р-1311), скорее всего, является уменьшенным повторением-вариантом большого рисунка. Там же. C. 13-14.

23–27 августа 1754 года Махаев «снял» с натуры три «проспекта» Царского Села: вид дворца, Охотничьего павильона и павильона «Эрмитаж». В июне 1755 года рисунки были закончены в мастерской. Из них сохранился только один, послуживший оригиналом для гравюры Е. Г. Виноградова (Гр.-31858). При сильном увеличении на листе видны следы вспомогательных линий, образующих сетку. Они прочерчены либо во время переноса композиции с чернового рисунка, либо для переноса ее на медную доску. Охотничий павильон или Монбижу (mon bijou — фр. моя драгоценность) был выстроен по проектам С. И. Чевакинского и Ф.-Б. Растрелли в 1747–1754 годах в центре Зверинца — той части Царскосельского парка, которая была отведена для царской охоты. Петербург Михаила Махаева. СПб, 2022. С. 38.

Справа внизу железогалловыми чернилами: Aprobatum Joseph Valeriani [Одобрено Иосиф Валериани]

На паспарту справа внизу тушью: Aprobatum Joseph Valeriani.

Проспект вверх по Неве-реке между Галерною верфью и 13 линией Васильевского острова

- По гравюре И. П. Елякова (1751–1753) с рисунка М. И. Махаева. 1749

- Третья четверть XVIII века

- Холст, масло. 116 x 201

- Государственный Русский музей

- Ж-3137

По гравюре И. П. Елякова (1751–1753; Гр.-3023) с рисунка М. И. Махаева. 1749, выполненного с натуры с помощью камеры-обскуры.

Изображена Большая Нева в нижнем течении. Слева — жилые дома на набережной Васильевского острова, справа – Английская набережная, Ново-Адмиралтейский канал, Галерная верфь, позднее — Адмиралтейский завод. О существовании Галерной верфи на этом месте напоминает название Галерной улицы. Кира Михайлова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 27.

Проспект вниз по Неве-реке от Невского моста между Исаакиевской церковью и корпусом кадетским

- По гравюре Я. В. Васильева (1751–1753) с рисунка М. И. Махаева (1749)

- Третья четверть XVIII века

- Холст, масло. 116 x 202

- Государственный Русский музей

- Ж-3133

По гравюре Я. В. Васильева (1751–1753; Гр.-3022) с рисунка М. И. Махаева (1749), выполненного с натуры с помощью камеры-обскуры.

Одна из самых эффектных композиций, показывающая Большую Неву и деревянный наплавной Исаакиевский мост, соединяющий Васильевский остров с Адмиралтейской стороной (наводился с 1727). Слева видна часть первой Исаакиевской церкви, за ней — Английская набережная. Справа Васильевский остров, на переднем плане – дворец А. Д. Меншикова. Кира Михайлова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. СПб, 2003. С. 27.

Петергоф. Большой дворец со стороны залива

- 1756

- Бумага на холсте, тушь, кисть, перо, железо-галловые чернила, графитный карандаш. 44,6 x 133,3 (на двух листах; очерчен, в свету)

- Государственный Русский музей

- Р-28996